![]()

1

Einleitung

1.1 Eine Mücke ist Nanotechnologie

Sicher haben Sie schon einmal eine Mücke erschlagen, die sich Ihnen in unmissverständlicher Absicht näherte. Und Sie haben die Befriedigung erlebt, eine verwerfliche Tat, nämlich das Blutsaugen, verhindert zu haben. Aber kann man der Mücke wirklich »Bösartigkeit« unterstellen? Sie handelt nicht mit der Absicht, Sie zu quälen, sondern füllt nur ihre ökologische Nische in unserem Lebensraum aus. Was aber auf alle Fälle bleibt, ist das Gefühl, als Mensch dem einfachen Wesen »Mücke« überlegen zu sein. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass dieses scheinbar so unbestreitbare Gefühl der Überlegenheit auf tönernen Füßen steht. Eine Mücke (Abb. 1.1) ist vom technischen Standpunkt aus gesehen eine Maschine, deren Bau und Funktion weit jenseits dessen liegt, was Menschen erschaffen können. Auch mit fortschrittlichster Elektronik und Ultrafeinmechanik können Menschen keine künstlichen Mücken bauen. Eine Mücke wiegt ein Tausendstel eines Gramms. Gibt es so leichte, von Menschen gebaute Maschinen? Nein. Aber selbst wenn der Mensch eine solche Maschine bauen könnte, könnte sie dann auch fliegen? Hätte diese Maschine Augen? Könnte sie sich selbst ernähren? Nein. Und das, obwohl eine künstliche Mücke für das Militär unbezahlbar wäre. Denn eine solche Maschine könnte unbemerkt hinter die feindlichen Linien dringen, Gespräche abhören oder Unterlagen kopieren. Und sie bräuchte nicht zurückzukehren, denn sie kann sich selbst auftanken. Aber so etwas gibt es nicht. Noch nicht? Oder wird es niemals künstliche Mücken geben?

Das ist das Thema dieses Buches: Wie weit ist die Menschheit davon entfernt, winzige Maschinen von der Leistungsfähigkeit künstlicher Mücken zu bauen? Und wie sähe die Welt aus, wenn das irgendwann einmal möglich sein sollte?

Abbildung 1.1: Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Mücke. © Janice Carr [1]

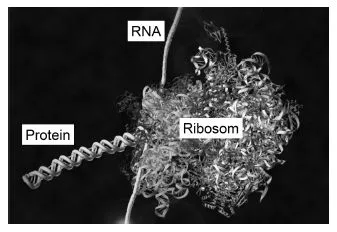

Betrachtet man eine Mücke rein technisch, also als biologische »Maschine«, so ist sie ein Produkt hochentwickelter Nanotechnologie. Natürlich sind Pflanzen und Tiere lebendig und unterscheiden sich grundsätzlich von Maschinen. Aber wenn man diesen Unterschied einmal außer Acht lässt, ist eine Mücke ein hochkomplexer Mechanismus, der viele Funktionen einschließlich der eigenen Wartung, Reparatur und Reproduktion ausführen kann und nur ein Milligramm wiegt. Mücken bestehen wie alle Pflanzen und Tiere aus Zellen. In den Zellen, den Nanofabriken der Natur, erfüllen Proteine, also große Moleküle, vielfältige Funktionen und sie ähneln auf gewisse Weise den Maschinen aus der uns bekannten makroskopischen Welt. Im Zellkern befindet sich der Bauplan eines Lebewesens in Form der Erbsubstanz. Diese Erbsubstanz besteht aus sehr langen Molekülen, auf denen wie auf einem Magnetband der Bauplan als langer »Text« aufgeschrieben ist. Diese langen »Bücher« des Lebens nennt man Chromosomen. Sie haben einen Durchmesser von einem Nanometer und eine Länge von einigen Millimetern. Eine menschliche Zelle hat 46 solcher Fäden mit einer Gesamtlänge von knapp 2 Metern. Damit diese Moleküle in einen Zellkern passen, der nur einen Hundertstel Millimeter groß ist, muss der Faden aufgewickelt werden. Ab und zu muss die Zelle bestimmte Stellen des Fadens »lesen«, und dann beginnt ein komplizierter Prozess. Zunächst wird die gewünschte Information vom Chromosom auf ein kürzeres Molekül (die RNA) umkopiert und aus dem Zellkern heraustransportiert. Dann wird die Information von einem »Lesekopf«, dem Ribosom (Abb. 1.2), ausgelesen. Das ist ein großes Protein, das an dem Faden entlang gleitet.

Es gibt noch viele weitere Analogien zwischen Lebensfunktionen und Maschinen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: In einem Lebewesen sind diese »Maschinen« extrem klein. Es sind Nanomaschinen. Ein Größenvergleich verdeutlicht dies: Ein heutiger Computerspeicher wiegt 10 Gramm und kann 1000 Gigabyte speichern. Das entspricht 0,01 Gramm für 1 Gigabyte. Der Zellkern wiegt nur 0,0000000001 Gramm und dort ist ebenfalls rund 1 Gigabyte an Information gespeichert. Die Natur ist uns also immer noch millionenfach voraus.

Abbildung 1.2: Wie ein Lesekopf liest ein Ribosom (bildfüllende, rundliche Struktur, Durchmesser 20 nm) die Erbinformation aus. Diese Information ist auf der RNA wie auf einem Magnetband gespeichert. Mit dieser Information baut das Ribosom ein Protein, ein neues Eiweißmolekül (nach links laufende Helix). © (2009) Nature Publishing Group [2]

Dieser große Vorsprung der Natur offenbart sich zum Beispiel darin, dass es in der Natur Mücken gibt und in der Technik nicht. Auch der Mensch lebt nur deswegen, weil ständig eine Unzahl von Prozessen in jeder seiner 100 000 Milliarden Zellen abläuft. In jeder Zelle ist die komplette Erbinformation gespeichert und es gibt Kraftwerke für die Energieerzeugung, es gibt Förderbänder für den Warentransport und viele andere kleinste »Maschinen«. Nanotechnologie ist also eigentlich etwas Natürliches.

1.2 Was ist Nano?

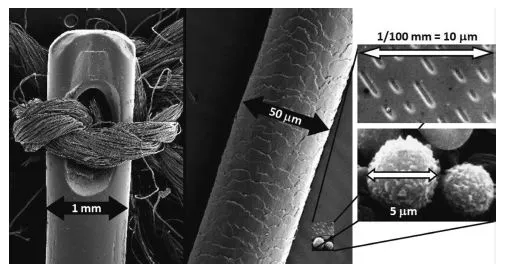

Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet Zwerg. »Nano« meint zunächst einmal »sehr klein« – genauer: tausendmal kleiner als »Mikro«. »Mikro« ist die Abkürzung für ein Millionstel. Ein Mikrometer ist also ein millionstel Meter oder ein tausendstel Millimeter. Eine Nähnadel ist etwa 1 Millimeter dick (Abb. 1.3 links). Ein Tausendstel davon, also ein Mikrometer, ist eine bereits unvorstellbar kleine Länge. Die Haut einer Seifenblase ist beispielsweise 1 Mikrometer dick. Ein menschliches Haar ist viel dicker, nämlich 50 Mikrometer (Abb. 1.3 Mitte). Die Information auf einer CD ist in einem Strich-Punkt-Muster gespeichert, das im Elektronenmikroskop sichtbar wird. Auch diese Striche haben eine Dicke von etwa 1 Mikrometer. Biologische Zellen wie die in Abb. 1.3 dargestellten Lymphozyten sind ebenfalls einige Mikrometer groß. All das ist zwar klein, aber immer noch tausendfach größer als wirkliche Nanoobjekte.

Abbildung 1.3: Ein Elektronenmikroskop offenbart viele Details aus der Welt des Kleinen, auch bei millimetergroßen Objekten wie einer Nähnadel (links). Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von 50 Mikrometer und ähnelt bei ausreichender Vergrößerung einem Baumstamm (Mitte). Das Strich-Punkt-Muster einer Musik-CD und die zwei Lymphozyten (weiße Blutkörperchen) mit einem Durchmesser von etwa 5 Mikrometern wirken daneben winzig (Einschub Mitte unten und rechts). Nanoobjekte sind noch mal tausendmal kleiner als Zellen oder die Striche auf der CD und wären bei den hier verwendeten Vergrößerungen des Elektronenmikroskops nicht erkennbar. © Nähnadel: Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ming H. Chen, University of Alberta [3–5]

Abgesehen von wenigen Ausnahmen hat der Mensch heute noch keinen Zugriff auf die Nanoebene und seine Fähigkeiten enden meist beim Einritzen der mikrometerdicken Striche auf einer CD. Die Natur geht viel weiter. Im Innern der Lymphozyten offenbart sich bei höchster Vergrößerung des Elektronenmikroskops ein komplexes Innenleben mit einer großen Vielfalt von Nanoobjekten, die verschiedensten Aufgaben nachgehen und vom Zellkern gesteuert werden. Und es gibt noch viel kleinere Lebewesen. Viren haben eine Größe von 100 Nanometer und in der Wissenschaft wird diskutiert, ob Viren lebendig sind oder nicht. Sie stehen am Übergang vom Molekül zum Lebewesen.

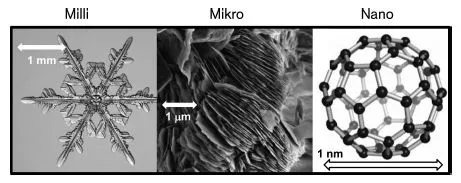

1.3 Milli–Mikro–Nano

In der Physik spielen Größenordnungen eine wichtige Rolle. Eine Änderung um eine Größenordnung bedeutet eine Änderung um einen Faktor Zehn. So ist zum Beispiel eine Ameise (3 Millimeter Länge) rund tausendmal oder drei Größenordnungen (10 × 10 × 10 = 1000) kleiner als ein Auto (3 Meter Länge). Ein Millimeter, ein Mikrometer und ein Nanometer unterscheiden sich jeweils um den Faktor 1000, also um drei Größenordnungen. Millimetergroße Objekte wie zum Beispiel Schneeflocken sind mit bloßem Auge noch erkennbar (Abb. 1.4 links). Die nur wenige Mikrometer große Feinstruktur eines Tonminerals ist nur im Mikroskop sichtbar (Abb. 1.4 Mitte). Nanopartikel wie zum Beispiel das C60 (Abb. 1.4 rechts), ein kugelförmiges Molekül aus 60 Kohlenstoffatomen (»Nanofußball«), sind selbst mit höchstauflösenden Elektronenmikroskopen nur noch verschwommen zu erkennen. Unser direkter Erfahrungsbereich – also der, der Händen und Augen unmittelbar zugänglich ist – reicht aber nur hinab bis zu Strukturen, die maximal ein zehntel Millimeter (0,1 Millimeter) groß sind. In den letzten hundert Jahren ist uns durch die Entwicklung des Lichtmikroskops und durch die Verfügbarkeit immer besserer Werkzeuge der Bereich bis hinunter zu einem Zehntel eines Mikrometers (0,1 Mikrometer) zugänglich geworden. Erst der Vorstoß in den Mikrometerbereich ermöglichte die industrielle Revolution, denn bereits der Bau einfacher Dampfmaschinen erfordert mikrometergenaues Arbeiten. Ein Mikrometer ist aber aus der Sicht der Natur immer noch sehr groß und es ist theoretisch möglich, noch viel kleinere Strukturen aus Atomen zu bauen. Atome sind 0,3 Nanometer groß – kleiner geht es daher nicht, denn alle Objekte in der Welt bestehen aus Atomen. Der Mensch kann also aus dem Mikrometerbereich nochmals um drei Größenordnungen in den Nanometerbereich vorstoßen. Bisher ist dieser Bereich dem Menschen – abgesehen von wenigen Ausnahmen – nicht zugänglich. Die Industrialisierung, die durch den Vorstoß vom Millimeterbereich in den Mikrometerbereich möglich wurde, veranschaulicht, welche enormen Möglichkeiten ein Vorstoß um weitere drei Größenordnungen in die Welt des Kleinen eröffnen könnte.

Abbildung 1.4: Schneeflocken (links) sind einige Millimeter groß und im Lichtmikroskop gut sichtbar. Ein Tonmineral besteht aus mikrometergroßen Schichten (Mitte), die nur noch mit Elektronenmikroskopen deutlich abgebildet werden können. Nanopartikel wie das Fulleren, ein »Nanofußball« aus 60 Kohlenstoffatomen, sind selbst mit höchstauflösenden Elektronenmikroskopen nur noch verschwommen zu erkennen und daher werden Computergrafiken zur Darstellung verwendet (rechts). Schneeflocke: © Prof. Kenneth Libbrecht; Tonmineral: © M.Sc. Wadah F. Mahmoud [6, 7, 8]

1.4 Es gibt viel Platz nach unten

Der Physiker Richard Feynman (Abb. 1.5) hat als Erster die Möglichkeiten der Nanotechnologie erkannt. In einem berühmt gewordenen Vortrag hat er 1956 den Satz geprägt: »There is plenty of room at the bottom« (»Ganz unten ist eine Menge Platz«). Feynman nahm an, dass für die Speicherung eines Bits (»0« oder »1«) mindestens ein Würfel mit einer Kantenlänge von 5 Atomen, also insgesamt 125 Atome notwendig sind. So viele Atome benötigt die Natur in der Erbsubstanz für die Speicherung eines Bits. Feynman berechnete dann, dass alles Wissen aus allen Büchern der Erde in einem Würfel der Kantenlänge von 0,1 Millimeter gespeichert werden könne. Heute hat ein Bit auf einer Festplatte eine Größe von 20–30 Nanometer und ist damit um den Faktor 10–20 größer als die Kantenlänge von Feynmans Würfel. Abgesehen von der Größe gibt es aber noch einen gravierenden Unterschied zwischen einem heutigen Datenbit und Feynmans Würfel: Auf einer Festplatte wird die Information nur zweidimensional auf einer Oberfläche gespeichert, während Feynmans Speicher dreidimensional ist. Daher ist die Zahl der Atome, die heute für die Speicherung eines Bits benötigt wird, immer noch extrem hoch. Eine 10 Gramm schwere Festplatte (≈ 1024 Atome) speichert ein Terabyte (≈ 1013 Bit). Pro Bit entspricht dies 100000000000 Atomen. Richard Feynman war der heutigen Technologie also noch um viele Größenordnungen voraus.

Abbildung 1.5: Der Nobelpreisträger Richard Feynman hat in einem Vortrag im Jahr 1956 den berühmten Satz »There is plenty of room at the bottom« geprägt. [9]

1.5 Bottom-up und top-down

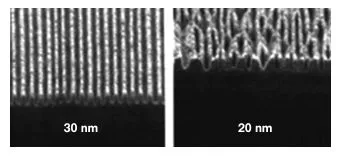

Heute ist die Technik also noch weit vom atomgenauen Fertigen entfernt. Die bisher zur Verfügung stehenden Werkzeuge sind viel zu grob. Auf der atomaren Ebene erinnern die Versuche, Materie planvoll zu formen, an die Arbeit mit den Faustkeilen der Steinzeitmenschen (Abb. 1.6). Die Strukturen sind rau und unförmig. Es gibt noch einen Unterschied zwischen der Methode der Natur und der des Menschen: Der Mensch beginnt mit einem Rohling, einem ungeformten Block, und arbeitet die gewünschte Form heraus. Diese Arbeitsweise wird »top-down« (»von oben nach unten«) genannt. Dazu gehören zum Beispiel Schnitzereien oder die Arbeit eines Steinmetzes. Computerchips werden ebenfalls mit der Top-down- Methode hergestellt: In eine ungeformte Siliziumscheibe werden die Strukturen hineingearbeitet.

Abbildung 1.6: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines mittels Photolithographie (Stand 2006) erzeugten Stegmusters aus Silizium. Bei einem Abstand der Stege von 30 Nanometern reicht die Fertigungsgenauigkeit noch aus, aber bei einem noch kleineren Abstand sind die Stege nicht mehr getrennt. © (2004) American Vacuum Society [10]

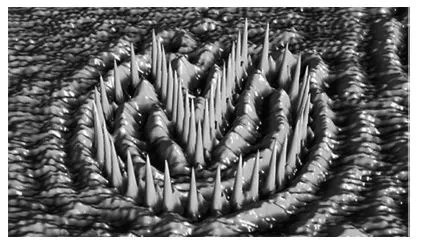

Das Gegenteil der Top-down-Methode ist die Bottom-up-Technik (»von unten nach oben«). Dabei wird ein Werkstück aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt. Ein Beispiel ist der Bau eines Hauses aus Ziegelsteinen, die vom Maurer Stein für Stein platziert werden. Die Natur arbeitet nach der Bottom-up-Methode. Ein Ribosom beispielsweise setzt ein Protein aus einzelnen Aminosäuren zusammen (Abb. 1.2). Der Mensch dagegen arbeitet häufig nach der Top-down- Methode, da er keinen Zugriff auf einzelne Atome hat. Eine Ausnahme gibt es: Mit einem Rastertunnelmikroskop ist es möglich, einzelne Atome zu positionieren. Dieses Mikroskop untersucht eine Oberfläche, indem es sie mit einer scharfen Spitze abtastet. Mithilfe eines Computers erhält man dann ein Bild der Oberfläche. Die Spitze kann aber auch dazu verwendet werden, einzelne Atome zu verschieben. Allerdings funktioniert diese Manipulation einzelner Atome nur auf sehr glatten Oberflächen, denn im Vergleich zu den Atomen hat die Spitze gigantische Ausmaße. Immerhin ist es möglich, mit viel Geduld die Atome zu Schriftzeichen anzuordnen (Abb. 1.7). Kompliziertere dreidimensionale Objekte lassen sich allerdings nicht aufbauen. Das Rastertunnelmikroskop ist das einzige Werkzeug, mit dem heute einzelne Atome positioniert werden können. Damit ist es möglich geworden, Feynmans Vision wenigstens in zwei Dimensionen Realität werden zu lassen. Das Firmensymbol in Abb. 1.7 besteht aus 42 Silberatomen und enthält rund 20 Bit an Information. Die Informationsdichte ist also sogar höher als in Feynmans Vision. Allerdings ist das nur richtig, wenn die Atome der Unterlage nicht mitgerechnet werden. Es gibt noch einige weitere Probleme mit dieser Methode des Schreibens: Sie funktioniert nur nahe am absoluten Nullpunkt, also bei minus 273 Grad Celsius, und die Schreibgeschwindigkeit liegt bei einigen Minuten pro Buchstabe. Die Technik wird daher praktisch nur in Forschungslabors eingesetzt.

Abbildung 1.7: Mit einem Rastertunnelmikroskop können einzelne Atome auch in der Form von Buchstaben arrangiert werden. Hier dargestellt ist ein Firmensymbol bestehend aus 42 Silberatomen auf einer Silberoberfläche. © Omicron NanoTechnology GmbH, Taunusstein

Das Elektronenmikroskop (verwendet in Abb. 1.6) und das Rastertunnelmikroskop (verwendet in Abb. 1.7) sind wichtige Werkzeuge der Nanotechnologie. Einen Überblick über diese Techniken liefert Kap. 5. Dort wird auch eine Einführung in die Lithographie (verwendet in Abb. 1.6) gegeben, mit der Computerchips hergestellt werden.

1.6 Die seltsamen Naturgesetze der Nanowelt

Abb. 1.2 suggeriert dem Leser eine Nanowelt, die der unseren, abgesehen von der Größe, ähnlich ist. Aber das ist ein Irrtum. Ein Ribosom ist fünfzigmal kleiner als die Wellenlänge des Lichtes, und alleine das macht schon einen großen Unterschied. Denn mit optischen Methoden wie einem Lichtmikroskop können keine Bilder von Objekten gemacht werden, die kleiner als die Wellenlänge des Lichtes sind. Ein »Foto« wie in Abb. 1.2 kann es daher nicht geben. Das Licht selbst ist zu »grobkörnig«, um so feine Strukturen sichtbar zu machen. Die »Körnigkeit« des Lichtes ist eine Folge seiner Quantennatur. Licht besteht aus Lichtteilchen, den Quanten, und ein Lichtstrahl ist ein Strom dieser Lichtquanten. Die hier etwas ungenau mit »grobkörnig« umschriebene Eigenschaft des Lichts ist eine der großen Barrieren, die es dem Menschen erschweren, in die Nanowelt vorzudringen. Der menschliche Geist benötigt Bilder zum Verständnis, aber genau das ist sehr schwierig. Bis heute wird deshalb heftig daran gearbeitet, die Nanowelt »sichtbar« zu machen. Mit sichtbarem Licht ist dies praktisch unmöglich, aber es gibt andere Methoden, mit denen Bilder gewonnen werden können (Kap. 5).

Es gibt noch weitere Phänomene, die sich im Alltag des Menschen kaum bemerkbar machen, aber in der Nanowelt von großer Bedeutung sind. Eines davon ist die Wärme. Wärme ist die Bewegung von Atomen und Molekülen. Jeder weiß, wie sich Wärme anfühlt, aber was das eigentlich ist, wusste man lange Zeit nicht. Bei einem Gas wie etwa unserer Luft bewegen sich die Moleküle ständig mit hoher Geschwindigkeit hin und her, stoßen zusammen und gegen die Wände. Wird das Gas aufgeheizt, werden die Moleküle schneller und prallen heftiger auf die Wände. Deswegen steigt der Druck mit steigender Temperatur an, wie zum Beispiel in einem Dampfkessel. In einem Festkörper schwingen die Atome auf ihren Gitterplätzen mit wachsender Temperatur immer heftiger hin und her. Wenn sie zu stark schwingen, also die Temperatur zu hoch wird, zerfällt der Festkörper und wird flüssig oder verdampft sogar. Aber bereits bei normaler Temperatur sind alle Atome in ständiger Bewegung, und auch Nanoobjekte wie das Ribosom aus Abb. 1.2 vibrieren heftig und stoßen ständig mit Gasatomen und Molekülen zusammen. Die Nanowelt wird von dieser thermischen Bewegung beherrscht. Es gibt keine Ruhe, sondern alles ist in Bewegung und stößt ständig zusammen und ordnet sich um. In unserer Welt entspräche dies am ehesten einem andauernden schweren Erdbeben.

Eine weitere Schwierigkeit liegt im Zusammenkleben. In unserer Welt tendieren Dinge nicht dazu, zusammenzukleben. Selbst wenn zwei saubere und glatte Oberflächen ganz genau aufeinander passen – wie zum Beispiel die beiden Bruchkanten einer frisch zersprungenen Glasscheibe – verschmelzen die Bruchflächen nicht wieder miteinander, selbst wenn sie fest aufeinander gepresst werden. Das ist eigentlich unverständlich, denn die gebrochenen chemischen Bindungen sollten sich wieder zusammenfügen, wenn sie wieder in Reichweite ihrer Gegenstücke auf der anderen Seite kommen. In der Nanowelt ist das anders. Dort kleben sogar Objekte, die gar nicht zusammen passen, aneinander. Dieses »Nanokleben« ermöglicht es zum Beispiel einer Mücke oder einem Gecko, kopfüber an der Decke zu laufen. Auf der anderen Seite hat die Schwerkraft, die in der makroskopischen Welt eine so dominierende Rolle spielt, praktisch keinen Einfluss. Das heißt, es »fällt nichts herunter«. Ein Beispiel ist Feinstaub, der tage- und wochenlang in der Luft schweben kann, ohne zu Boden zu sinken.

Ein besonders fremdartiges Phänomen ist die Unschärferelation. Es ist nicht möglich, ein ...