- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Written in dialog form, Gerhard Gottschalk's book provides surprising insights into the amazing world of bacteria. These microorganisms have changed the Earth more than any other life form and turned it into an inhabitable planet. Did you know, for example, that the human body contains more bacteria cells than human ones? Or that in each animal and plant cell the remains of former symbiotic bacteria maintain the metabolism? But bacteria also have their negative aspects: they cause illnesses and produce the strongest toxins known to mankind.

Backed by more than 45 contributions from famous international scientists written especially for this book.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Welt der Bakterien von Gerhard Gottschalk im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Biowissenschaften & Biologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Es ist der größte Traum einer Bakterienzelle, zwei Bakterienzellen zu werden.

nach Francois Jacob

Kapitel 1

Winzig klein, aber von sagenhafter Aktivität

Hoher Besuch hatte sich im Göttinger Institut für Mikrobiologie angesagt, der Minister, wie ihn beeindrucken? Zunächst wollten wir ihm die Kleinheit der Bakterien verdeutlichen. Üblicherweise sagt man, dass die meisten etwa einen Mikrometer lang sind, dass tausend Bakterienzellen aneinandergereiht gerade einmal eine Kette von einem mm Länge ergeben.

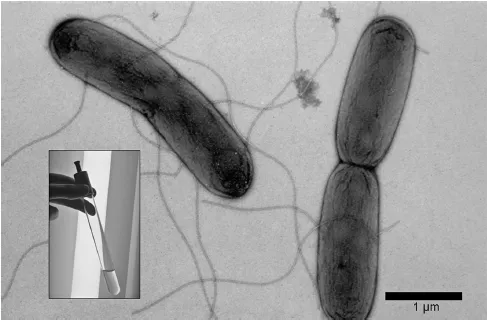

Wir versuchten es anders: „Sehr geehrter Herr Minister, in diesem Reagenzglas befinden sich in ungefähr 6 ml Wasser etwa 6,5 Milliarden Bakterienzellen, also genau so viele Bakterienindividuen wie es Menschen auf der Erde gibt.“ Der Minister nahm das Reagenzglas in die Hand, hielt es gegen das Licht, er sah fast nichts, nur eine leichte Trübung. Denn eine Milliarde Bakterienzellen in 1 ml (1 Kubikzentimeter) oder 1000 Milliarden Zellen in einem Liter kann man praktisch nicht sehen! Ich zog ein DIN A3-Blatt hervor und sagte: „Hier sind zwei dieser Zellen!“ Auf dem Bild waren zwei Bakterienzellen zu sehen (Abb. 1), jede etwa 20 cm lang. Der Minister war beeindruckt, einerseits die Kleinheit der Bakterienzellen, die sie auch in großer Zahl beinahe unsichtbar macht, andererseits aber die enorme Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Methoden zur Untersuchung der Bakterien, hier beispielhaft die Elektronenmikroskopie.

Abb. 1 6,5 Milliarden Bakterien in einem Reagenzglas, zwei davon im elektronenmikroskopischen Bild. Bei einer Zelle ist die Teilung in zwei bereits weit fortgeschritten. Geißeln (die langen Fäden) sind erkennbar; sie dienen der Fortbewegung. (Aufnahme: Frank Mayer und Anne Kemmling, Göttingen).

Elektronenmikroskopie? Ich kenne Lichtmikroskope aus meiner Schulzeit, aber wie funktioniert ein Elektronenmikroskop?

Lassen wir dazu Professor Frank Mayer zu Wort kommen, der viele Jahre lang hier am Institut tätig war:

„Das zur Abbildung nötige „Licht“ im Elektronenmikroskop ist der Elektronenstrahl. Er ist für das Auge unsichtbar, doch können die damit erzeugten Bilder fotografiert werden. Wegen der im Vergleich mit Licht viel kürzeren Wellenlänge können mit Elektronenstrahlen sehr viel kleinere Objektdetails – bis hinunter zu einzelnen Enzymmolekülen – abgebildet werden als mit Licht. Elektronen haben den Nachteil, dass sie sich nur im Hochvakuum ausbreiten. Biologische Objekte dürfen deshalb bei Einsatz konventioneller elektronenmikroskopischer Verfahren kein Wasser enthalten; es würde im Elektronenmikroskop sofort verdampfen und jede Abbildung unmöglich machen. Entzug von Wasser aus biologischen Objekten birgt jedoch ohne entsprechende Gegenmaßnahmen die Gefahr der Schädigung der Objektstrukturen. Moderne Verfahren erlauben allerdings die Vermeidung von Schäden durch Wasserentzug, und zwar dadurch, dass die Objekte vor der Untersuchung eiskristallfrei („amorph“) gefroren und im gefrorenen Zustand unter verschiedenen Betrachtungswinkeln im Elektronenmikroskop abgebildet werden.“

Ist es nicht faszinierend, dass mit Hilfe der Elektronenmikroskopie Objekte bis zu 100 000-fach vergrößert werden können? Selbst die Lichtmikroskopie mit ihren etwa 1000fachen Vergrößerungsmöglichkeiten ist erstaunlich. Man braucht nur den wunderbaren Text des Breslauer Pflanzenphysiologen Ferdinand Cohn (1828–1898) zu lesen:

„Könnte man einen Menschen unter einem solchen Linsensystem ganz überschauen, er würde so groß erscheinen wie der Mont Blanc oder gar Chimborasso. Aber selbst unter diesen kolossalen Vergrößerungen sehen die kleinsten Bakterien nicht viel größer aus als die Punkte und Kommas eines guten Drucks; von ihren inneren Theilen ist wenig oder gar nichts zu unterscheiden, und selbst die Existenz würde von den meisten verborgen bleiben, wenn sie nicht in unendlichen Mengen gesellig lebten.“ (Ferdinand Cohn, 1872)

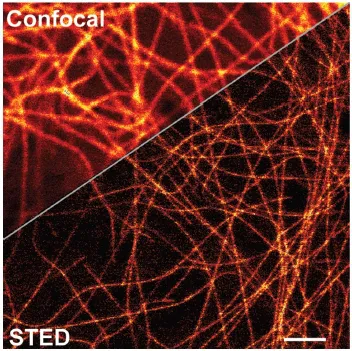

Ferdinand Cohn hat ein wenig übertrieben, aber das kann jeder leicht nachrechnen; ein zwei-Meter-Mensch wäre bei 1000-facher Vergrößerung 2000 m groß, also noch ein Stück kleiner als die Zugspitze. Vielleicht ahnte Ferdinand Cohn aber auch, dass es mit der Lichtmikroskopie weitergehen würde. Durch die Erfindungen von Ernst Abbe (1840–1905) war die Lichtmikroskopie praktisch ausgereizt. Die Wellenlänge des sichtbaren Lichts bringt es mit sich, dass zwei Linien, die enger als 0,2 Mikrometer beieinander liegen, verschwimmen und in eine Linie übergehen. Dieses Gesetz hat Professor Stefan Hell (MPI für Biophysikalische Chemie Göttingen) mit einer genialen Idee überwunden; er entwickelte die STED-Mikroskopie (STED für Stimulated Emission Depletion, also stimulierte Emissions-Löschung). Sehr einfach ausgedrückt brennt er mit einem Laser die diffusen Randbereiche, die das Verschwimmen des Bildes hervorrufen, weg. Aus einem Tintenklecks auf Löschpapier wird ein scharfer Punkt. Stefan Hell berichtet über die erreichbare Auflösung und über die Bedeutung seiner Entdeckung:

„Mit dem Elektronenmikroskop kann man zwar 10-, 100- oder sogar 1 000-mal stärker vergrößern als mit einem Lichtmikroskop, aber man kann damit nicht das Innere von Bakterien dreidimensional darstellen – und lebende Bakterien schon gar nicht. Dafür sind die Elektronenstrahlen dann doch zu energetisch. Lebende Bakterien oder ganz allgemein lebende Zellen zu betrachten, geht nur mit Licht. Die STED Mikroskopie erlaubt nun feine Objektdetails, wie zum Beispiel Eiweißstoffe zu sehen, die bis zu 10-mal dichter gepackt sind, als das was bisher ein Lichtmikroskop noch handhaben konnte. Lange Zeit hat man gedacht, dass es ein Lichtmikroskop dieser Schärfe nicht geben könnte, da die Wellennatur des Lichts eine unüberwindbare Grenze zu setzen schien. Die STED-Mikroskopie macht sich aber zunutze, dass man heutzutage Zellbausteine mit sehr kleinen fluoreszierenden (leuchtenden) Markern markiert. Und die kann man an- und ausknipsen. Im STED-Mikroskop knipst man die leuchtenden Marker so geschickt an und aus, dass (zu) eng benachbarte Details getrennt erscheinen. In Zukunft wird man mit diesem und verwandten Verfahren fast so scharf auflösen können, wie mit einem Elektronenmikroskop und das in einer lebenden Zelle. Wir werden die Welt des Lebens auf kleinstem Raum besser verstehen und damit auch unseren eigenen Organismus.“

Den Unterschied zwischen STED- und Lichtmikroskopie verdeutlicht Abbildung 2. Mit dieser Technik werden atemberaubende Einblicke in die Welt der Bakterien möglich. Trotzdem macht die Vorstellung immer wieder Schwierigkeiten, dass klar aussehendes Wasser verseucht sein kann, dass in einem Kubikmeter Luft häufig 1000 Keime enthalten sind, Luft aber trotzdem zu den eher dünn besiedelten Lebensräumen gehört, dass unsere Haut dicht von Bakterienzellen besetzt ist und sich in einer Bakterienzelle, also auf kleinstem Raum Lebensprozesse von erstaunlicher Vielfalt abspielen. Und diese laufen mit atemberaubender Geschwindigkeit ab. So können sich manche Bakterienarten, wie etwa unser Darmbakterium Escherichia coli (abgekürzt E. coli), alle 20 Minuten teilen. Um es salopp auszudrücken, wenn eine Billion Bakterienzellen in meinem Darm mit mir ins Kino geht und dort unter optimalen Bedingungen wächst und sich teilt, dann kommen nach 80 Minuten mit mir sechzehn Billionen wieder aus dem Kino heraus.

Abb. 2 Aufnahme des Cytoskeletts. Fluoreszenz-markiertes Mikrotubulin einer Nierenzelle: oben durch Lichtmikroskopie, unten durch STED-Mikroskopie dargestellt. Der Gewinn an Schärfe wird deutlich. (B. Hein, K. L. Willig, S. W. Hell, Proc. Natl. Acad. Sci. 105, 14271–76 (2008), mit Genehmigung).

Gutes Beispiel, aber was ist die Ursache für diese schnelle Vermehrung?

Eine Ursache für die Befähigung der Bakterien zu solch einer hohen Stoffwechselaktivität ist das hohe Oberflächen/Volumen-Verhältnis. Ich versuche, das an einem Beispiel klar zu machen. Geben wir ein Stück Würfelzucker in eine Tasse Tee und parallel dazu die gleiche Menge Kristallzucker in eine zweite Tasse, dann beobachten wir, dass sich der Kristallzucker schneller auflöst. Denn das Oberflächen/Volumen-Verhältnis ist größer. Ein Stück Würfelzucker mit einer Kantenlänge von einem Zentimeter hat ein Oberflächen/Volumen-Verhältnis von 6 : 1, sechs Flächen à einen Quadratzentimeter zu einem Volumen von einem Kubikzentimeter. Würde dieser Würfel nun zerlegt werden in Bakterienwürfel mit einer Kantenlänge von einem Mikrometer, so entstünden aus dem Würfel 100 Millionen Kubikmikrometerwürfel mit einer Gesamtoberfläche von 60 000 Quadratzentimetern. Das Volumen bleibt ja konstant, das Oberflächen/Volumen-Verhältnis hat sich aber verzehntausendfacht.

Das hat Konsequenzen. Im Vergleich zu den Zellen höherer Organismen steht den Bakterien eine weit größere Zelloberfläche zur Verfügung, über die die Zufuhr der Nährstoffe, die Abgabe von Abfallstoffen erfolgt. Deshalb können Zellbestandteile schnell synthetisiert und die Voraussetzungen für schnelle Vermehrung geschaffen werden. So erreichen Bakterien die höchsten Vermehrungsraten überhaupt; der Rekord liegt bei etwa 12 Minuten. Also nach 12 Minuten entstehen aus einer Zelle zwei Zellen. Hier kann man allerdings nicht alle Bakterienarten über einen Kamm scheren. Die einen sind schnell, die anderen sind langsam, wobei zwischen der Teilung einer Zelle in zwei Zellen durchaus sechs Stunden oder auch mehrere Tage vergehen können. Leben Bakterien im Schlaraffenland wie etwa in Milch, süßen Säften oder auch Eiweißlösungen, so herrschen schnell wachsende Arten vor. An nährstoffknappen Standorten wie etwa in Ozeanen geht alles sehr viel langsamer zu.

Die Möglichkeit einer Bakterienzelle, sich alle 20 Minuten oder gar alle 12 Minuten zu teilen ist schon beeindruckend, können Sie diese Rasanz noch plastischer machen?

Wir betrachten eine Bakterienzelle, die optimal wächst und sich alle 20 Minuten teilt. Wie viele Zellen und wie viel Zellmasse würden wohl nach 48 Stunden entstanden sein? Jetzt müssen wir ein wenig rechnen, aber nur ein wenig. Aus einer Zelle (20) entstünden nach 20 Minuten zwei (21), nach vierzig Minuten vier (22), nach 60 Minuten acht (23) Zellen. Drei Zellteilungen finden pro Stunde statt, also 144 in 48 Stunden; 2144 Zellen wären entstanden. Schaut man auf diese Zahl, so ist man noch nicht beeindruckt. Wir rechnen noch ein wenig weiter. Auf den Zehner-Logarithmus umgerechnet (144 × 0,3010) sind das 1043 Zellen. Eine Bakterienzelle wiegt etwa 10–12 g. Es ergäben sich also 1031 g = 1025 Tonnen. Die Erde wiegt ca. 6 × 1021, das sind 6000 Trilliarden Tonnen. Die entstandene Bakterienmasse würde etwa dem Tausendfachen der Erdmasse entsprechen.

In der Tat eindrucksvoll, aber unrealistisch.

Natürlich unrealistisch, aber die Rechnung ist richtig, jedoch die Annahme einer alle 20 Minuten erfolgenden Zellteilung über einen Zeitraum von 48 Stunden ist falsch, weil eben nach wenigen Stunden die Ernährung der Zellen einfach zusammenbricht; das Wachstum verlangsamt sich zunächst und hört dann schließlich auf. Es ist so wie bei einem Riesenkürbis, der nach Erreichen einer kritischen Größe auch nicht mehr weiter wachsen kann, da die Zufuhr von Stoffen und der Abtransport von Schlacken nicht mehr funktioniert.

Ich habe einiges verstanden, aber wie vergleicht sich das ganze Zellgeschehen der Bakterien mit dem in uns?

Der Zweck des Lebens ist das Leben selbst.

Johann Wolfgang von Goethe

Kapitel 2

Bakterien sind Lebewesen wie du und ich

Was aber ist mit den Viren?

Die gehören nicht zu den Lebewesen. Dafür fehlt ihnen Entscheidendes. Viren sehen aus wie winzige Golfbälle, und wie diese liegen sie einfach so herum oder sie fliegen durch die Lüfte. Nichts, aber auch gar nichts können sie ausrichten, solange sie auf sich gestellt sind. Erst nachdem sie in eine Wirtszelle eingedrungen sind, beginnen sie ihr teuflisches Werk.

Dagegen haben bakterielle Zellen viel Gemeinsames mit den tierischen und pflanzlichen Zellen. Natürlich kann man einen Einzeller wie unser Darmbakterium Escherichia coli nicht mit einer Eiche oder einem Elefanten vergleichen. Der Vergleich muss auf gleicher Augenhöhe erfolgen, also Bakterienzelle mit Eichenblattzelle und Elefantenzelle. Dann erkennt man die Gemeinsamkeiten. Schauen wir zunächst auf die Bestandteile:

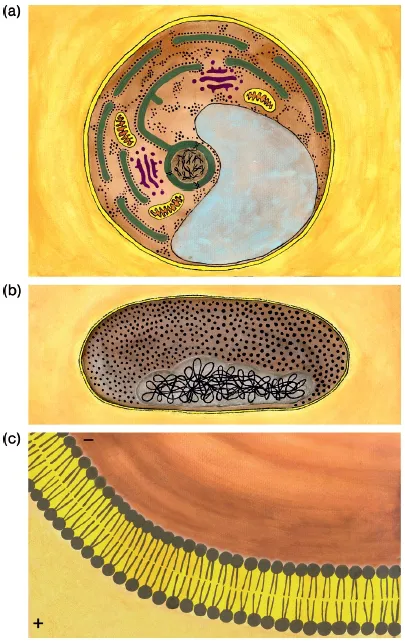

- Alle Zellen enthalten die Erbsubstanz DNA (Desoxyribonukleinsäure), wobei es allerdings einen qualitativen Unterschied gibt. In tierischen und pflanzlichen Zellen ist die Erbsubstanz im Kern lokalisiert; sie befindet sich in einem Kompartiment, welches von einer Membran umgeben ist (Abb. 3a). Pflanzen und Tiere werden daher zusammen als eukaryotische Organismen bezeichnet. Eine einfache eukaryotische Zelle, eine Hefezelle, ist schematisch in Abbildung 3a dargestellt. Bakterien sind hingegen prokaryotisch. Ihre Erbsubstanz schwimmt mehr oder weniger im Cytoplasma (Abb. 3b). Unter letzterem hat man sich einen dickflüssigen Brei vorzustellen, es ist der intrazelluläre Lebensraum mit vielen Proteinen, Nukleinsäuren, Vitaminen, Zellbausteinen wie den Aminosäuren und schließlich den Salzen.

- Alle Zellen enthalten drei Sorten von RNA (Ribonukleinsäure). Die ribosomale RNA schnürt die so genannten ribosomalen Proteine zu den Ribosomen zusammen, das sind die Proteinsynthesefabriken in den Zellen. Die zweite Sorte ist die Messenger- oder Boten-RNA; sie überbringt die Botschaft von der DNA zu den Proteinsynthesefabriken. Von der DNA instruiert „erzählt“ sie also den Proteinsynthesefabriken, was als nächstes zu tun ist, welche Proteine zu synthetisieren sind. Denn nicht alle Proteine, die auf der DNA verschlüsselt sind, werden zu jeder Zeit gebraucht. Für die Aneinanderkettung der Aminosäuren zu Proteinen wird die dritte RNA-Sorte benötigt, die Transfer-RNA. Es gibt in jeder Zelle mehr als 20 verschiedene davon, diese sind jeweils spezifisch für eine der 20 verschiedenen Aminosäuren, die in den Proteinen vorkommen. Sie sind die Rangierloks, die die Aminosäuren nach dem Syntheseplan der Boten-DNA auf dem Rangierbahnhof der Ribosomen zur Verknüpfung, also zur Proteinsynthese bereitstellen.

- In allen Zellen ist die gesamte Maschinerie von der Cytoplasmamembran umgeben (Abb. 3c). Sie ist elektrisch geladen (innen negativ, außen positiv) und enthält Kontrollstellen für den Stofftransport nach innen und nach außen. Zellen, insbesondere Bakterienzellen, sind eben keine Teebeutel, wo alles Mögliche durchkann. Der Transport über die Cytoplasmamembran steht unter strengster Kontrolle. Es besteht hohe Spezifität, zum Beispiel kommen Kaliumionen durch, aber nicht Natriumionen. Könnten wir das Cytoplasma eines im Ozean schwimmenden Bakteriums probieren (Menge etwa 1 µ3,1 Kubikmicrometer), so schmeckte es daher nicht salzig. Damit die Cytoplasmamembran ihre Aufgaben erfüllen kann, muss sie geladen sein. Sie gewährleistet dann, dass sich das Zellinnere, das Cytoplasma, in der Zusammensetzung seiner Bestandteile dramatisch vom Außenmedium unterscheiden kann. So entsteht der günstige Reaktionsraum für alle Lebensprozesse. Die Cytoplasmamembran mit ihren Funktionen ist eines der größten Wunder der Evolution. Wodurch sie ihren Ladungszustand erhält, wird in Kapitel 8 beschrieben.

Das sind die Zellbestandteile, wie aber entstehen aus einer Zelle zwei Zellen?

Dazu müssen wir natürlich die Lebensprozesse auf zellulärer Ebene betrachten. Welche sind es, wenn es zu einer Zellverdoppelung kommt? Was alle Zellen benötigen, ist erst einmal Energie. Hier ist das Zauberwort ATP, das ist die Abkürzung für Adenosin-5’-Triphosphat. ATP ist die Energiewährung aller Zellen auf unserem Globus. Alles wird damit beglichen, in uns zum Beispiel die Denk- oder die Muskelarbeit und in den Bakterien Wachstum und Vermehrung. Indem ATP seine Rolle als Energiequelle wahrnimmt, wird es zu ADP abgewertet, es verliert einen Phosphatrest und wird zu Adenosin-5’-Diphosphat. Diese Umwandlung setzt chemische Kräfte frei, die in energieaufwändige Reaktionen investiert werden können (siehe Anhang, Infobox 1).

Abb. 3 Die eukaryotische und die prokaryotische Zelle.

(a) Die eukaryotische Zelle enthält den Zellkern (im Zentrum) – er ist von einer Membran (mit Poren) umgeben – eine Vakuole (blau), das endoplasmatische Reticulum (grün), den Golgi-Apparat (violett), die Mitochondrien (gelb-orange), die Ribosomen (schwarz) und Cytoplasma. Umgeben ist sie von der Cytoplasmamembran und der Zellwand. Durchmesser der dargestellten Hefezelle: etwa 10 µm.

b) In der prokaryotischen Zelle reduzieren sich die Bestandteile auf das ringförmige Chromosom (DNA), die Ribosomen und das Cytoplasma. Umgeben ist sie ebenfalls von der Cytoplasmamembran und der Zellwand. Die Bakterienzelle ist etwa 1 µm lang.

c) Die Cytoplasmamembran besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht und ist in lebenden Organismen elektrisch geladen.

(Aquarell und Gouache: Anne Kemmling, Göttingen).

b) In der prokaryotischen Zelle reduzieren sich die Bestandteile auf das ringförmige Chromosom (DNA), die Ribosomen und das Cytoplasma. Umgeben ist sie ebenfalls von der Cytoplasmamembran und der Zellwand. Die Bakterienzelle ist etwa 1 µm lang.

c) Die Cytoplasmamembran besteht aus einer Phospholipid-Doppelschicht und ist in lebenden Organismen elektrisch geladen.

(Aquarell und Gouache: Anne Kemmling, Göttingen).

Weiterhin müssen natürlich die Zellbestandteile synthetisiert werden. Es ist so, als würde man ein voll eingerichtetes Einfamilienhaus zu einem voll eingerichteten Zweifamilienhaus ausbauen; diese Ausstattung muss ja geschaffen werden, damit aus einer lebensfähigen Zelle zwei lebensfähige Zellen entstehen können. Wenn wir jetzt einmal von Bestandteilen der Cytoplasmamembran, der Zellwand und von Reservestoffen, die auch in Bakterienzellen anzutreffen sind, absehen, dann sind es die von ihrer Bedeutung her wirklich herausragenden Bestandteile, die schon erwähnt wurden, also die DNA, die drei Sorten von RNAs und die Proteine. Bevor wir in die Vermehrung dieser Bestandteile hineinblicken, soll die Bedeutung der Proteine beleuchtet werden.

Die meisten Proteine einer Zelle sind Enzyme. Es gibt Stützproteine wie beispielsweise das Collagen in höheren Organismen oder Kapselproteine in Bakterien, die die Bakterienzelle umhüllen, aber wie gesagt, es sind im wesentlichen Enzyme, die man auch als Biokatalysatoren bezeichnet. Ihre Namen enden fast durchgehend auf „ase“; daran kann man sie erkennen. Enzyme bestehen aus 20 verschiedenen Bausteinen, den so genannten 20 natürlichen Aminosäuren (siehe Anhang, Infobox 2). Diese Bausteine kommen in einem bestimmten Protein nicht nur jeweils einmal, sondern mehrmals vor, und die Proteine bestehen daher aus Aminosäureketten unterschiedlicher Länge. Häufig sind diese Ketten 100 bis 300 Bausteine lang. Durch die chemischen Eigenschaften der einzelnen Aminosäuren bedingt falten sich diese nun zu komplizierten Strukturen, die häufig noch Metallionen wie Magnesium oder Eisenionen aufnehmen. Jedes Enzym besitzt ein katalytisches Zentrum. Es ist der Ort des Geschehens, dort laufen die enzymkatalysierten Reaktionen ab. Die Vielfalt der Enzyme ist fantastisch. Allein unser Darmbakterium E. coli ist in der Lage, ungefähr 4000 verschiedene Enzyme zu synthetisieren. Sie alle warten an bestimmten Stellen des Stoffwechsels auf ihren Einsatz. Wenn wir jetzt gleich von DNA- oder RNA-Synthese sprechen, so sind es Enzyme, die diese Synthesen ermöglichen. Enzyme besitzen Spezifität; in das katalytische Zentrum passen eben nur die Reaktionspartner hinein, für deren Umsetzung ein bestimmtes Enzym „gebaut“ ist. Eine DNA-Polymerase verlängert DNA-Stränge, aber sie spaltet keine Fette, was die Aufgabe der Lipasen ist. Auch erhöhen die Enzyme die Umsatzgeschwindigkeiten, weil sie die Partner in eine optimale Position zueinander bringen. Ohne Enzyme gäbe es diese selbst nicht, aber auch keine DNA- oder RNA-Synthese, die jetzt zur Sprache kommen und illustriert werden soll (siehe Abb. 4).

Die genetische Information einer Bakterienzelle liegt im Allgemeinen in Form eines ringförmigen Chromosoms vor. Dieses besteht aus doppelsträngiger DNA. Die Doppelstränge werden, wie man sagt, durch Basenpaarung zusammengehalten. Dahinter verbirgt sich folgendes Prinzip, was o...

Inhaltsverzeichnis

- Decken

- Inhaltsverzeichnis

- Series Seite

- Titelblatt

- Urheberrecht

- Vorwort

- Prolog

- Kapitel 1: Winzig klein, aber von sagenhafter Aktivität

- Kapitel 2: Bakterien sind Lebewesen wie du und ich

- Kapitel 3: Mein Name ist LUCA

- Kapitel 4: Vom Urknall bis zu LUCA

- Kapitel 5: O2

- Kapitel 6: Leben in kochendem Wasser

- Kapitel 7: Leben im Toten Meer

- Kapitel 8: Bakterien und Archaeen sind allüberall

- Kapitel 9: Das System Mensch – Mikrobe

- Kapitel 10: Ohne Bakterien kein Eiweiß

- Kapitel 11: Alessandro Voltas und George Washingtons brennbare Luft

- Kapitel 12: Bakterien als Klimamacher

- Kapitel 13: Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen

- Kapitel 14: Eine Staatsgründung unter Beteiligung von Clostridium acetobutylicum

- Kapitel 15: Pulque und Biosprit

- Kapitel 16: Alles Käse, alles Essig

- Kapitel 17: Napoleons Siegesgärten

- Kapitel 18: Das periodische System der Bioelemente

- Kapitel 19: Bakteriensex

- Kapitel 20: Bakterien mit grippalem Infekt

- Kapitel 21: Aus Mikroorganismen gegen Mikroorganismen

- Kapitel 22: Plasmide, Speerspitzen der Bakterien

- Kapitel 23: Agrobacterium tumefaciens, ein Gen-Ingenieur par excellence

- Kapitel 24: Über Eco R1 und PCR

- Kapitel 25: Zwischenbakterielle Beziehungen

- Kapitel 26: Vom Nomadenleben zum Dasein als Endosymbiont

- Kapitel 27: Bakterien als Produktionsanlagen

- Kapitel 28: Pflanzen, Tiere und Menschen als Nährstoffressourcen der Bakterien

- Kapitel 29: Unglaubliche Mikroben

- Kapitel 30: Im Zeitalter der „-omics“

- Epilog

- Anhang: Infoboxen

- Ausgewählte Literatur

- Stichwortverzeichnis