![]()

Lebenslinien – Spurensuche Eine genealogische und chronologische Skizze oder auch »vom Zündnadelgewehr zur Atombombe«

Sibylle Wieland

»Die Du mir gegeben hast, die habe ich bewahret«

Joh. 17, 12 (Taufspruch von Heinrich Wieland 1877)

Der Stammbaum der Familie Wieland läßt sich zurückverfolgen bis ins Jahr 1400, als ein gewisser Wollnerus Wieland Gerichtsherr und Bürgermeister in Haimsen (Heimsheim) im Strohgäu zwischen Stuttgart und Pforzheim gewesen ist. Er lebte bis 1480. Einer seiner Enkel, Matthäus, wurde Schmied in Vaihingen. Der Name »Wieland« (ein Berufsname) setzt sich, laut Dietmar Urnes, Das kleine Namenlexikon, aus den altenglischen Wörtern »wela«, Schatz, und »walan«, (Metall, Gold) gießen, zusammen.

Die direkte Linie führt weiter über Albrecht Wieland (1440–1520), ebenfalls Gerichtsherr zu Haimsen, zu Johannes Wieland (1480–1563), der zunächst Caplan in Marbach und im Zuge der Reformation Special (Dekan) in Vaihingen wurde. Sein Enkel, Johannes Heinrich Wieland (1565–1637), brachte es zum Prälaten in Maulbronn, einer im Zuge der Reformation vom Zisterzienserkloster zur protestantischen Klosterschule umgewandelten »Elite-Universität«, unweit von Stuttgart.

Schüler dieser Anstalt waren u. a. Johannes Kepler (1571–1630), Friedrich Hölderlin (1770–1843) sowie Hermann Hesse (1877–1962). Es ist also durchaus denkbar, daß Johannes Kepler ein Schüler des Johannes Heinrich Wieland gewesen ist.

Es waren die turbulenten Zeiten des Schismas, kirchenpolitischer Streitereien, in denen beispielsweise das Konzil von Konstanz (1414–1418), das mit der Verbrennung des Jan Hus endete und, eigentlich als Versöhnungskonzil geplant, derart erfolglos blieb, daß man in Basel 1431 ein zweites Konzil einberief, ebenso erfolglos, wie fast sämtliche zukünftigen klerikalen und politischen Kongresse und »Gipfel«.

Um 1450 gelingt es Johannes Gutenberg, Bücher mit beweglichen Metall-Lettern zu drucken, wodurch der Informationsfluß sich beschleunigt und Luthers Bibelübersetzung sich im Volke verbreiten kann. In Johannes Heinrich Wielands Lebenszeit fallen die Hugenottenkriege, die Bartholomäusnacht und der 30-jährige Krieg, ein Krieg mit bis dahin unvorstellbaren Verheerungen und Millionen von Toten.

Die Wieland-Familie hat überlebt. Es folgen weitere fünf Generationen von Prälaten, Vicaren und Pfarrern in Hirsau, Opterdingen, Renningen, Friolzheim und Täferroth. Der Mensch war inzwischen »vom Samt der Glaubensruhe im Papsttum auf den Vulkan des Glaubens an Luther geworfen worden« (Paracelsus, 1493–1541), das heißt, daß gemäß der protestantischen Lehre in der Kirche für ihre Anhänger keine dogmatische Beruhigung mehr zu finden war, sie waren auf sich selbst verwiesen und von der Gnade Gottes abhängig. Frommes Leben oder Ablaßzahlungen waren keine Garantie mehr, das ewige Leben zu gewinnen.

Diese Vereinzelung des Menschen in Glaubens- und Lebensführung sowie die in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts, der Amtszeit des Pfarrers Heinrich Wieland (1805–1855), des Großvaters unseres Protagonisten, immer unübersichtlicher gewordene Welt einer Gesellschaft im Umbruch könnten, im Verein mit einer ungeklärten Versetzung vom Sprengel Unterheinrieth im Heilbronner Weinland in die triste Einöde des Weilers Schlath (heute Schlat) auf der Rauhen Alb (vermutlich eine Art von Degradierung), dazu beigetragen haben, daß er bereits mit 50 Jahren – angeblich am übermäßigen Genuß geistiger Getränke – gestorben ist. Seine Frau Catharine Regina (1809–?), geb. Biermann, blieb mit den drei unmündigen Kindern, Heinrich Wilhelm, Carl und Theodor (künftiger Vater von Heinrich Otto), allein und begab sich mit ihnen in ihre elterliche Familie zurück nach Stuttgart.

In seine kurze Lebenszeit fielen die Säkularisation, die Erhebung Württembergs zum Königreich von Napoleons Gnaden, das Ende der napoleonischen Herrschaft, der Wiener Kongress, die Badische Revolution, die Gründung des deutschen Zollvereins, die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth: »veloziferische« (Goethe) Zeiten, die Umwälzungen mit sich brachten, in denen die Abwendung von den religiösen Sicherheiten der Vergangenheit in den Frühzeiten der industriellen Revolution alle gewohnten Werte auf den Kopf stellte – was für die Familie Wieland bedeutete, daß es in der Folge keine Generation mehr gab, die ihre Berufung im geistlichen Umfeld suchte.

Heinrich Wilhelm wurde Zeitungsredakteur in Stuttgart (später vom König von Württemberg mit dem persönlichen Adel ausgezeichnet), Carl wurde Professor in Como, später in Pennsylvania (Fakultät(en) unbekannt, Physik ? (Alessandro Volta)), Theodor kam bis Weikersheim.

Er schloß dort eine Apothekerlehre ab (1868) und studierte anschließend die inzwischen vom Hobby von Geologen und Mineralogen zu akademischen Ehren erhobene Fachrichtung Chemie in Tübingen, wo er auch promoviert wurde.

1870 trat er in die Gold- und Silberscheide-Anstalt Steinmann in Pforzheim (gegründet 1866) ein, die er 1876 übernahm, nachdem er 1870/71 (seit 1866 gab es das Zündnadelgewehr) am Deutsch-Französischen Krieg in Frankreich teilgenommen hatte. Aus Champs s./Marne schreibt er am 15. Oct. 70 an seine Braut: »Man wirft mir in Stuttgart (bes. die Verwandten) Mangel an Begeisterung vor. Ich kann allerdings nicht in das blutdürstige Geschrei einstimmen, da ich mich rühme, auf einem höheren Standpunkt zu stehen als sie.(…) Warum denn nun solchen glühenden Haß gegen ein Volk, das durch fanatische Dummköpfe in das schreckliche Elend getrieben wird.«

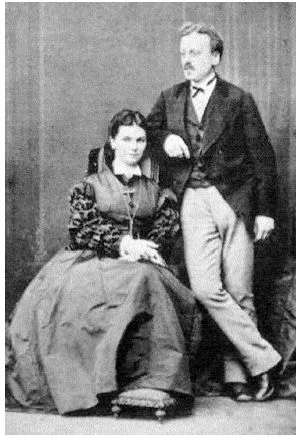

Am 7. Januar 1873 heiratete er in Stuttgart nach 3-jähriger Verlobungszeit die 22-jährige Elise Blum, Pfarrerstochter (Vater Johann Gottlieb Eberhard (1807–1857), Mutter Rosine, geb. Übele (1822–1914)) aus Herrenalb, auch sie eine frühe Halbwaise, später in Kornthal bei Stuttgart ansässig, die er vermutlich durch seinen Kommilitonen in Tübingen, Otto Blum, einen ihrer Vettern, kennengelernt hatte.

In Theodors erhaltenen Briefen an seine Braut aus den Jahren 1870 bis 1873 zeigt sich ein romantischer, gebildeter junger Mann mit künstlerischer Handschrift und lyrischem Stil.

Er überschüttet seine 2 ½ Jahre jüngere Braut mit Kosenamen, mal zärtlich (»Lieber, lieber Schatz«), mal patriarchalisch (»Mein Kind«). Sich selbst charakterisiert er als melancholisch, sanguinisch, als »garstigen Misanthropen«, einen Egoisten gar, der, um nicht schmerzlich berührt zu werden, »alle Gelegenheiten meide und alle Gefühle aufgebe, die ihn an die Seinen fesseln«. Seine Bestimmung sei es, ein »Cyniker« zu werden. Ihn mache das Mitleid mit seiner Mutter, die »allein und fremd bei den Ihren dasteht, so elend«, daß er »nie mehr in die Verhältnisse, die sie umgeben, hinauf schauen möchte« (11.6.1870). Sein Frauenideal gleicht der »Jessica« (»sanft und weiblich, in der Liebe jedoch kühn und ohne Bedenken«) aus Shakespeares »Kaufmann von Venedig«, wie er ihr schreibt, nicht der »Porcia« aus eben dem Schauspiel, die ihm »zu emanzipiert ist und ihrem Mann zeigt, daß sie gescheiter ist als er« (Brief vom 18. März 1870).

Fünf Monate vor der Hochzeit, am 16.9.72, schreibt Theodor seinem »Kind«, daß er »glücklich nur im Traum« sei. Dann folgt der Traum:

»Die ganze Nacht war Dein liebes Bild bei mir und nicht entstellt und verzerrt durch die Launen des schlafenden Schwärmers, Du wurdest mein Weib; wir hatten Hochzeit und nur eines entsprach der Wirklichkeit nicht, wir lebten und wohnten auf einem hohen Felsen und vor unserem Fenster sah man große Gletschergebirge.«

Von Elise Blum hat sich ein Brief aus ihrer Jugendzeit (20.11.1864, sie war 15 Jahre alt) gefunden, ein Brief von 8 Seiten, in energischer Erwachsenenschrift (diese sollte sich nie mehr ändern) auf hauchdünnem Papier an eine ihrer Schwestern, in dem sie einen Gewaltmarsch beschreibt, den »das kleine Elischen«, wie sie sich selbst nennt, in ihrer Herbstvakanz im September/Oktober von Kornthal, hauptsächlich zu Fuss sowie mit Eisenbahn und Postwagen über Cannstadt, Kirchheim unter Teck, Nagold, Altensteig, Rottenburg und Tübingen (wo ihr Vetter studierte) zurück nach Kornthal in 14 Tagen in Begleitung von Freundinnen und Studenten unternommen hat.

Sie übernachtet in den Häusern befreundeter Pfarrersfamilien, nimmt an Tanzveranstaltungen teil (in ihrem »abgeschabten Poil-dechèvre-Kleid«), hockt nächtelang (manchmal bis 1/2 2 in der Nacht) mit Bekannten bei Speis undTrank. Der Brief ist in munterem Ton geschrieben, wimmelt von englischen und französischen Anspielungen, verrät einen starken Charakter, ungeheure Energie, intellektuellen Anspruch und eine ungebremste Unternehmungslust (kurz: eher Porcia als Jessica).

In der Familie wird tradiert, daß sie einstens zur Ehrenbürgerin des Städtchens Herrenalb ernannt worden ist. (Auf meine schriftliche Nachfrage bei der dortigen Stadtverwaltung, wann und aus welchem Grund dies geschah, erhielt ich leider keine Antwort.)

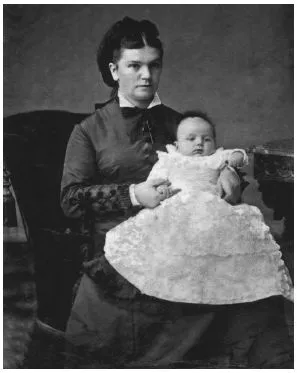

Am 4. Juni 1877 wird (nach zwei früh verstorbenen Säuglingen) Heinrich Otto geboren (es erblickt ihn das Licht der Welt, wie er später seiner zukünftigen Frau Josephine schreibt).

Nach Vor- und Volksschule besuchte er das Großherzogliche Humanistische Gymnasium in Pforzheim, dessen Namengeber Johannes Reuchlin (1455–1522) ein herausragender Kopf des Humanismus war. Das »Dreisprachenwunder«, wie man ihn damals nannte (Latein, Griechisch und Althebräisch beherrschte er fließend), war zudem Rechtsgelehrter und schwäbischer Gerichtsherr. Besonders zeichnete ihn aus, daß er »nicht jene abscheuliche Aussprache hatte, die man noch heutzutag unter dem Landvolk jener Gegend hören kann«.

Daß Heinrichs Eltern jene »abscheuliche Aussprache« ihr eigen nannten, ist so gut wie sicher. Seine beiden Geschwister Eberhard und Maria, genannt Molte, hat die Chronistin viele Jahre später in diesem Idiom sprechen gehört, ihn nie.

Heinrich, familiär vorgeprägt, absolviert im Rekordtempo das Studium der organischen Chemie, wie bei einigen meiner Co-Autoren ausführlich dargelegt wird.

Es mögen mir an dieser Stelle zwei Exkurse gestattet sein:

Erwin Chargaff (»Unbegreifliches Geheimnis«, Stuttgart 1981, S. 27)

hat die Entstehungsgeschichte des Begriffes »Organische Chemie« wie folgt überliefert:

Bei Novalis, in seinem »Allgemeinen

Brouillon« (Nr. 135) aus den Jahren 1798/99 findet man ihn zuerst:

Sauerstoff – Basis des Mineral reichs

Hydrogen – Basis des Metallreichs.

Kohlenstoff – vegetabilische Basis.

Stickstoff – thierische Basis.

Da entständen vielleicht – 4 Chymien – 2 chemische Philosophieen. Die eine vom Stickstoff herunter – zum Oxigène – die andere umgekehrt. Dem einen wäre die Natur ein unendlich modificirtes Oxigène – dem andern ein unendlich modificirter Stickstoff … Ox und Hydr auf einer Seite – Kohlenstoff und Stickstoff auf der andern – anorganische und organische Chemie.«

Michael Faraday, 1820 an seine Braut:

»Der Naturforscher muß bereit sein, auf jede Anregung zu hören, das Urteil aber sich selbst bilden. Er darf sich nicht auf Phänomene einseitig festlegen, er darf keine bevorzugte Hypothese haben, in den Doktrinen keiner Schule und keinem Meister folgen. Ihn darf keine Achtung vor Personen leiten, nur vor Tatsachen. Wahrheit sollte vornehmstes Ziel sein. Fügt er zu diesen Qualitäten Fleiß, dann darf er auch hoffen, die Schleier der Natur zu durchdringen.«

(Walther Gerlach, Michael Faraday (1791–1867) zum 100. Todestag: Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte, Heft 1, 36. Jahrgang, München 1968)

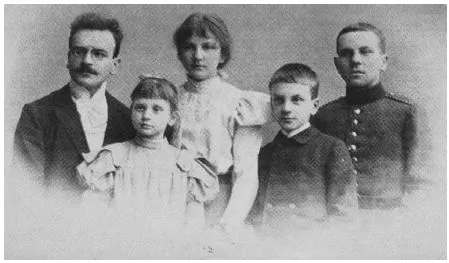

Zur Chemie (Pharmakologie) hat es auch den jüngsten Bruder Hermann (1885–1929) gezogen, die jüngste Schwester Eva (1890–1916) hat einen Doktor der Chemie – Hermann Hess (1882–1915), Schüler ihres Bruders Heinrich – geheiratet.

Eberhard (1879–1973), der zunächst Forstwirtschaft (Ökonomie) studiert hatte, übernahm die Gold- und Silberscheideanstalt (sein Sohn Ulrich (1911–2004) doktorierte später bei seinem Onkel in München), nur Maria (1882–1963), genannt Molte, kam mit der Chemie nicht in direkten Kontakt.

Sie heiratete einen Juristen, den ehemaligen Klassenkameraden ihres Bruders Heinrich Dr. Adolf Schumacher (1876–1946), zunächst in Pforzheim tätig, dann Verwaltungsbeamter im »Deutschen Schutzgebiet« Kamerun. Nach der Aufgabe der Deutschen Kolonien 1916 landete er am Ende einer unvorstellbaren Odyssee über Saragoza in Spanien, wo seine Schweizer Frau 1919 an der damals weltweit grassierenden »Spanischen Grippe« (geschätzte 20 Millionen Tote) starb, und die Schweiz, wieder in Pforzheim. Er erhielt dort eine Stelle als Amtsgerichtsrat, und Molte nahm sich des Witwers an, der zwei kleine Töchter (Gertrud, *I9I7, genannt Dudu, Hedwig, *1918, genannt Hedy, die »Mädele«, die beide noch in Saragoza geboren waren) mitgebracht hatte. So kam es, daß diese ihre Kindheit und Jugend in der Pforzheimer »Kinderauffangstätte« im Familienhaus, Theaterstraße 33, verbrachten.

Von »Onkel Adolf« wird berichtet, daß er die lästige Angewohnheit besaß, die Wieland-Kinder bei jedem Besuch zu fragen: »Was macht Tchul?« (was macht die Schule).

Zurück zu Heinrich Otto:

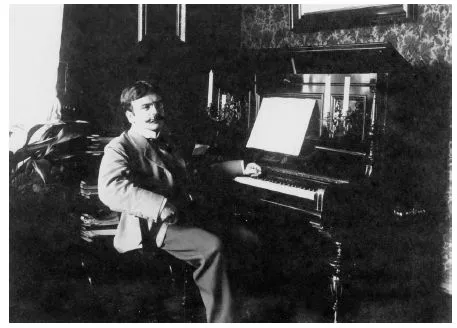

In München hatte er 1898 – der Überlieferung nach auf einem Faschingsball – Fräulein Josepha Bartmann, damals 17 Jahre, kennengelernt. Es begann die stürmische Liebe des 21-jährigen, musisch begabten Jünglings zu seiner zukünftigen Frau, die ihren Ausdruck – unter anderem – in einer Sammlung von 147 Gedichten aus den Jahren 1893 bis 1902 fand.

Nicht alle Gedichte dieser Anthologie sind Liebesgedichte. So findet sich zum Beispiel ein Gedicht aus dem Jahre 1898, »Weimar« betitelt, das in Hexametern eine Bahnreise nach Weimar beschreibt, wohin er sich in melancholischer Stimmung im März auf die Spuren der Klassiker Goethe und Schiller, vor allem aber seines Idols Nietzsche, begibt, dem er auch äußerlich zu gleichen versuchte. Er steht an dächtig vor der Villa Silberblick und gedenkt des »Herrlichen, Gewaltigen, der drinnen wohnt, gebrochnen Geistes jetzt im Wahnsinnsfieber«.

Nietzsche starb im Jahre 1900, Nietzsche, der den »Tod Gottes« postuliert hatte, was bedeutete, daß man als sein Adept keinen transzendenten Gott mehr annehmen konnte, man mußte jenen Gott in sich selbst suchen und finden.

So kam es, daß Heinrich Otto sich später in amtlichen Unterlagen als »konfessionslos« bezeichnete (seine Kinder ließ er allesamt nicht taufen).

Josepha Bartmann, unsere Großmutter, war die Tochter der Therese Karl und des Georg Josef Bartmann, eines Glücksritters aus Köttlitz in der Oberpfalz, am 3. Juni 1853 als illegitimer Sohn des Bauernsohnes Georg Bartmann und der Anna Ullermann, Tochter des Wirtes Michael Ullermann, geboren.

Josef Bartmann,...