![]()

1

Einführung in die Toxikologie

Hans-Werner Vohr

1.1 Historie

Sobald man jemandem erzählt, dass man Toxikologe ist bzw. in der Toxikologie arbeitet, kommt fast unvermeidlich der Hinweis auf Paracelsus (1493–1541). Paracelsus wurde als (Aureolus) Theophrastus Bombastus von Hohenheim 1493 in Egg bei Einsiedeln geboren und starb 1541 in Salzburg (siehe Abb. 1.1). Er war Arzt („… Großen Wundartzney als von Einsiedlen, des lants ein Schweizer.“) und wurde berühmt, weil er für eine ganzheitliche Betrachtung von Krankheiten bzw. deren Ursachen eintrat. So hat er versucht, verschiedene Fächer wie Alchemie, Astrologie, Theologie und Philosophie bei seinen Heilverfahren mit einzubeziehen. Von Kollegen wurde er angefeindet für seine Einstellung „Die Wahrheit müsse nur deutsch gelehrt werden“ . Im Gegensatz zu seinen Kollegen hat er aufgrund dieser Einstellung auch zahlreiche Bücher in deutscher Sprache geschrieben, zu einer Zeit, als Latein als wissenschaftliche Sprache vorrangig herrschte. Im Zusammenhang mit der Toxikologie kennen viele natürlich seinen Ausspruch: „Alle Ding’ sind Gift und nichts ohn’ Gift; allein die Dosis macht, das ein Ding’ kein Gift ist.“

Allerdings ist die Geschichte der Toxikologie wesentlich älter. Sie ist eng verknüpft mit dem Wissen über Heilkräuter, Drogen und Antidote, wie sie bereits in den ägyptischen Hochkulturen einige Tausend Jahre vor Christi Geburt beschrieben wurden. Und oft wurde das Wissen um die Giftigkeit eines Stoffes benutzt, um freiwillig und unfreiwillig Leben zu beenden. Neben Ägypten muss man sicherlich auch China erwähnen, wo knapp 3000 Jahre vor Christus bereits Werke über medizinisch bedeutsame Pflanzen, Zubereitungen und Drogen erschienen sind. Der Bogen lässt sich dann weiterspannen über Indien und Griechenland (Hippocrates, Theophrastos) bis zum römischen Reich, in dem um die Zeitwende herum das Werk „De Medicina“ von Aurelius Cornelius Celsus auch eine Liste mit Giften und Antidoten enthielt. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Celsus in diesen Büchern der Hygiene und den Desinfektionsmitteln viel Platz eingeräumt hat, einem Wissen, das leider in den folgenden Jahrhunderten wieder verloren gegangen ist. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurde das Werk von Papst Nikolaus V. „wiederentdeckt“ . Der Originaltext kann in Latein, aber auch in englischer Übersetzung im Internet nachgelesen werden [1].

So bildet dieses Werk sozusagen die Basis nicht nur für die moderne Medizin, sondern eben auch der Toxikologie. Ob das Pseudonym „Paracelsus“ darauf hindeuten sollte, dass er bei seinen Studien durch Celsus beeinflusst wurde und so den wissenschaftlichen Grundstein für die Toxikologie als selbstständige Disziplin legen konnte, ist sehr umstritten. Es könnte auch ganz einfach die Übertragung des Namens ins Griechisch-Lateinische sein (lat. para: bei; celsus: hoch), was man dann etwa mit „auf der Höhe wohnend“ übersetzen könnte.

Auf dem weiteren Weg zu dem wissenschaftlichen Aufgabenfeld der Toxikologie, wie wir sie heute als eigenständiges Fachgebiet verstehen, müssen aber auch noch Namen wie Ramazzini, Pott, Plen(c)k, Bernard und Orfilia genannt werden. So begründete Bernadino Ramazzini (1633–1714) das Fachgebiet der Arbeitsmedizin (De morbis artificum diatriba: Über die Krankheiten der Handwerker) in Abb. 1.2 gezeigt, wie Joseph Jakob Plen(c)k (1739–1807) das der forensischen Toxikologie (Elementa medicinae et chirurgiae forensis: Anfangsgruende der gerichtlichen Arztneywissenschaft).

Dem Londoner Chirurg Sir Percival Pott (1713–1788) gelang zum ersten Mal der Nachweis eines beruflich bedingten Krebsleidens. Er beschrieb 1775 die auffallende Häufung von Skrotalkrebs (Hodensackkrebs) bei Schornsteinfegern und erkannte, dass diese Krankheit durch Ansammlung großer Mengen von Ruß im Scrotum verursacht wurde. Der „Umweltfaktor“ Ruß in Kombination mit mangelnder Hygiene führte zu dem gehäuften Auftreten von Tumoren an der (Hoden)haut. Durch diese Arbeiten war zum ersten Mal eine chemisch induzierte Kanzerogenese beschrieben worden.

Das 1885 von dem französischen Physiologen Claude Bernard (1813–1878) veröffentlichte Buch zur Experimentalmedizin (Introduction à l’étude de la médicine experimentale: Einführung in das Studium der experimentellen Medizin) stellte zum ersten Mal Tierversuche als Möglichkeit vor, Zielorgane für toxische Substanzen zu ermitteln (target organ toxicity). Durch seine berühmten Untersuchungen an Fröschen konnte er die Blockade der neuro-muskulären Synapsen durch das Pfeilgift Curare nachweisen.

Mit dem Spanier Mateo-José Bonaventure Orfila (1787–1853) ist dann durch die Veröffentlichung seines Werkes Traité des poisons or Toxicologie générale (1813) der Weg der Toxikologie als eigenständige Wissenschaft endgültig geebnet worden.

1.2 Definitionen

Auch wenn sich die Toxikologie in den letzten Jahrzehnten außerordentlich gewandelt hat, stimmt die klassische Definition der Toxikologie als Lehre von den Giften und den Gegengiften unter Berücksichtigung der Dosis, d. h. der Menge eines Stoffes, die innerhalb einer bestimmten Zeit aufgenommen wird (Exposition), bis heute unverändert.

Die Bestimmung der Dosis und der exakten Exposition ist bei genauer Betrachtung nicht ganz einfach. Neben der Aufklärung des Zielorgans spielen für toxikologische Beurteilungen auch die Fachgebiete der Toxikokinetik, Toxikodynamik und des Metabolismus eine entscheidende Rolle.

Heute untersucht die Toxikologie gesundheitsschädliche Auswirkungen von chemischen Substanzen oder Substanzgemischen auf Lebewesen, insbesondere auf den Menschen. Die Toxikologie befasst sich mit quantitativen Aussagen über Art und Ausmaß von Schadwirkungen. Dazu gehören das Wissen um die zugrunde liegenden schädlichen Wechselwirkungen zwischen den chemischen Stoffen und dem Organismus bzw. Zielorgan (Wirkmechanismen), den Expositionsweg, die Kinetik, die Expositionshöhe und -dauer sowie die Empfindlichkeit der exponierten Spezies.

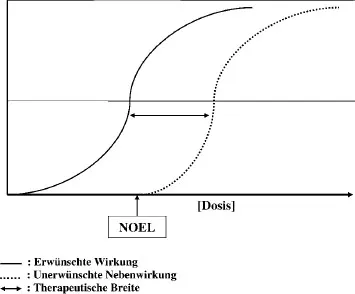

Aus diesen Daten (Hazard) kann dann das Risiko (Gefährdung der Gesundheit) beim Kontakt mit einem chemischen Stoff abgeschätzt werden. Die Toxikologie geht dabei davon aus, dass es für jeden Stoff einen Grenzwert gibt, bei dem das Risiko einer Gefährdung gleich Null ist. Einzige Ausnahme dieser Annahme sind heute krebserzeugende (kanzerogene) und erbgutverändernde (mutagene) Substanzen, für die im Allgemeinen kein so genannter No-Effekt-Level (NOEL; siehe Abb. 1.3), sondern nur ein Richt- oder Grenzwert bestimmt wird. Damit soll das Risiko auf ein gesellschaftlich akzeptiertes Maß reduziert werden.

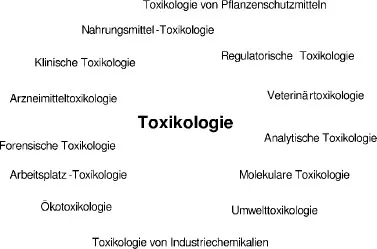

Aus dieser Rolle heraus leistet die Toxikologie wichtige Beiträge bei der Entwicklung von Schutz- und Vorsorgemaßnahmen an Arbeitsplätzen sowie im privaten Bereich. Toxikologen beraten Ärzte bei der Erkennung und Behandlung von Vergiftungen und sie erheben Daten zur Langzeitexposition schädlicher Stoffe in der Umwelt (Epidemiologie). Die Toxikologie ist somit ein Gebiet, auf dem Wissenschaftler aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen, wie Biologie, Chemie, Medizin, Biochemie, Physik u. a., zusammen arbeiten. Aus dem Gesamtgebiet haben sich im Laufe der Zeit diverse Fachrichtungen herausgebildet. Die wichtigsten sind in Abb. 1.4 dargestellt.

1.3 Toxikologie heute

Durch spektakuläre Unfälle in der Industrie, von denen einige in der Tabelle 1.1 aufgeführt sind, wurde das Interesse der Bevölkerung an toxikologischen Fragen geweckt und die Menschen für schädliche Einflüsse aus der Umwelt sensibilisiert. Umwelt- und zunehmend auch der Klimaschutz rückten immer mehr in den Fokus der Gesellschaft und damit auch der Politik. Auf diese Weise kamen auch die so genannten Altstoffe, d. h. Substanzen, die nicht nach den heute üblichen Standards toxikologisch untersucht wurden, aber seit Jahrzehnten in Verkehr sind, in das Blickfeld. Diese Sensibilisierung der Bevölkerung führte zu gesetzlichen Regelungen, durch die solche Altstoffe toxikologisch neu bewertet und eventuell vorhandene Datenlücken geschlossen werden müssen. In einer ersten Runde wurden Altstoffe erfasst, die ab 1981 auf den Markt kamen (Risikobewertungen gemäß Altstoffverordnung (EWG) Nr. 793/93). Diese Verordnung wurde Ende 2006 durch eine neue Verordnung ((EG) Nr. 1907/2006) des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ersetzt. Diese wurde am 29. 05. 2007 in einer korrigierten Form im Amtsblatt veröffentlicht und bezieht sich jetzt auch auf Substanzen, die vor 1981 in den Verkehr gebracht wurden. Da einer umfassenden toxikologischen Untersuchung solcher Altstoffe aber der ebenfalls inzwischen in der EU gestärkte Tierschutz entgegensteht, wird intensiv an alternativen Methoden (in silico; in vitro) geforscht.

Aber auch in Deutschland gab es Ereignisse, welche die Bevölkerung für toxikologische Fragestellungen zunehmend sensibilisiert haben. Einer der größten Altlasten-Fälle war sicher der in Dortmund-Dorstfeld. Hier wurde ein Gelände einer ehemaligen Kokerei (1962 geschlossen) von der Stadt erworben und 1979 als Bauland freigegeben. 1980 werden 216 Häuser auf das Gelände gebaut, das als unbedenklich eingestuft worden war. Schon bald nach dem Bezug der Häuser klagten die Bewohner über Geruchsbelästigungen im Haus, Kopfschmerzen, Hautveränderungen, Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen. Das damalige medizinische Institut für Umwelthygiene in Düsseldorf (MIU) wurde mit der Begutachtung beauftragt und stellte verschiedene toxische Stoffe in relative hohen Konzentrationen fest, u. a. Benzpyren von mehr als 0,5 mg je Kilogramm Erdreich und Benzol. Der Boden im Kern- und Randbereich des Baugebiets wurde daraufhin bis in eine Tiefe von 7 Metern ausgetauscht. Viele Einwohner zogen trotzdem weg. Für Entschädigungen und Sanierungen wurden insgesamt über 100 Mio. DM ausgegeben. Als direkte Folge entstand ein Umweltamt in Dortmund und ein Altlastenkataster betroffener Städte.

Tab. 1.1 Wichtige Ereignisse (Unfälle), die zu einer Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich toxikologischer Fragestellungen geführt haben.

| 10. 07. 1976 | Seveso (Italien) | Bei der Firma Industrie Chimiche Meda Società Anonima (ICMESA) kam es bei der Produktion von 2,4,5-Trichlorphenol aus 1,2,4,5-Tetrachlorphenol und Natriumhydroxid zu einer Überhitzung des Kessels, was schließlich zur Freisetzung der Reaktionsprodukte führte. Durch die relative hohen Temperaturen entstand relativ viel TCDD, was neben anderen Symptomen bei den betroffenen Menschen zu Chlorakne führte. Besonders eingeprägt haben sich aber die Bilder Hunderter verendeter Tiere auf den Weiden. |

| 03. 12. 1984 | Bhopal, Zentralindien | Auf dem Gelände des US-Chemiekonzerns Union Carbide Corporation (UCC) in Indien drang aus ungeklärter Ursache Wasser in einen Tank mit Methylisocyanat (MIC), das dort zur Herstellung des Pflanzenschutzmittels Sevin gelagert war. So kam es zu einer exothermen Reaktion, bei der der gesamte Tankinhalt der giftigen Reaktionsprodukte in die Atmosphäre geraten ist. Mehrere Tausend Menschen starben bzw. wurden z.T. erheblich verletzt. |

| 26. 04. 1986 | Tschernobyl (Ukraine; damals Sowjetunion) | Durch Planungs- und Bedienungsfehler kam es im Block IV des Kernkraftwerks von Tschernobyl zum GAU (größter anzunehmender Unfall; Kernschmelze und Explosion des Reaktors). Da das Dach des Reaktors bei der Explosion abgesprengt wurde, entzündete sich das Graphit, was dazu führte, dass große Mengen radioaktiver Materie in die Atmosphäre gelangten und mit der Luftströmung weit nach Westeuropa getragen wurden. 400000–800000 (je nach Quelle) so genannte „Liquidatoren“ erstickten das Feuer und kapselten den Reaktor mit einem „Sarkophag“ ein. Mehr als 50000 (WHO-Angaben) der Liquidatoren starben direkt an den Folgen der Strahlung. Von den Überlebenden leiden 90% noch immer unter z.T. schwersten Strahlenschäden. Wie viele Menschen weltweit insgesamt direct oder im Laufe der Zeit an den Folgen der Strahlung umgekommen sind bzw. Gesundheitsschäden davongetragen haben, ist umstritten. Schätzungen gehen aber immer in den 5-stelligen Bereich. |

| 01. 11. 1986 | Basel (Schweiz) | Bei den Löscharbeiten einer Lagerhalle für Pflanzenschutzmittel des Chemieunternehmens Sandoz im Schweizer Kanton Baselland liefen zusammen mit dem Löschwasser tonnenweise Chemikalien in den Rhein. Tiere und Pflanzen im Rhein starben, die Uferbepflanzung wurde großflächig vernichtet. Der rot gefärbte „Giftstrom“ floss den Rhein hinunter, tote Fische trieben bis zum Niederrhein. Die dem Rhein anliegenden Wasserwerke mussten ihre Wasserversorgung teilweise für mehrere Tage abstellen. |

Diese ganzen Entwicklungen haben auch zu neuen oder veränderten Arbeitsfeldern in der Toxikologie geführt; Immuntoxikologie, In-vitro-Modelle der Toxikologie, Altstoffbewertungen nach REACH, Endocrine Disruptor, Developmental Neuro- and Immunotoxicology, um nur einige Stichworte zu nennen, die in den einzelnen Kapiteln weiter ausgeführt sind.

Insgesamt stehen heute nicht mehr nur die Erkennung und Bestimmung toxikologischer Befunde im Vordergrund, sondern verstärkt der Aspekt der Gefahren- und Risikoabschätzung sowie die neuen Arbeitsfelder. Somit kann die Toxikologie heute auch als die Lehre über die Verhinderung gesundheitsschädlicher Wirkungen definiert werden.

Schwerpunkte toxikologischer Forschung:

- Die Erforschung der Effekte von Stoffen auf den menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismus sowie deren Mechanismen.

- Qualitativer und quantitativer Nachweis von Giftstoffen und die Entwicklung entsprechender Methoden hierfür.

- Identifikation und Quantifizierung von Gefahren aus der beruflichen Exposition.

- Aufklärung der Exposition von Umweltschadstoffen und Risikobewertung daraus; Festsetzung von Grenz- und Richtwerten.

- Erstellung von Vorschriften für den sicheren Umgang mit gefährlichen Gütern, Giften und Schadstoffen.

- Beratung und Entwicklung von Gegenmaßnahmen bei Vergiftungen; Entwicklung von Antidoten.

- Der sichere Gebrauch von Toxinen bei der Entwicklung von Pharmaka oder Pflanzenschutzmitteln.

Wie schon in Abb. 1.4 dargestellt, steht mehr und mehr die Beurteilung von gesundheitlichen Risiken sowie die Beratung im Fokus der Arbeit eines Toxikologen. Das spiegelt sich auch in den aufgeführten Fachdisziplinen wieder, besonders natürlich bei der Umwelttoxikologie und der regulatorischen Toxikologie. Aber gerade solche beratende bzw. bewertende Tätigkeit setzt ein fundiertes Wissen toxikologischer Zusammenhänge und Vorgänge voraus. Leider führt der politische Druck manchmal auch zur Überregulation bei toxischen Substanzen, die einmal in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt sind/wurden. Solche Beispiele sind in diesen beiden Bänden mehrfach angesprochen und dargestellt. Es liegt in der Verantwortung eines gewissenhaften Toxikologen, mögliche gesundheitliche Gefahren nicht zu verharmlosen, aber auch nicht zu dramatisieren.

1.4 Stoffklassen

Auch, wenn die Übergänge in einigen Fällen fließend sind, kann man doch zwei Stoffklassen unterscheiden, die von toxikologischer Bedeutung sind. Da sind zum einen die natürlichen Stoffe, die man wiederum in geogene und biogene einteilen kann, sowie die künstlichen, also anthropogenen Stoffe.

Zu den geogenen Giften werden Metalle, Schwermetalle, einige Stäube, Radionukleotide und Gase gezählt. Zu den biogenen Giften gehören Substanzen, die Tieren oder Pflanzen meist einen Selektionsvorteil verschaffen, in dem sie Konkurrenten behindern oder zerstören oder Fressfeinde vergiften. Diese unterteilt man wieder in solche, die von Bakterien (Bakteriotoxine), Pilzen (Mykotoxine), Pflanzen (Phytotoxine) oder Tieren (tierische Toxine) produziert werden. Viele dieser Toxine waren Ausgangspunkt für die Entwicklung von Pharmaka oder Pflanzenschutzmitteln. Besonders bei Pharmaka ist in den letzten Jahren aber ein Trend hin zu körpereigenen Proteinen zu erkennen. So werden u. a. monoklonale Antikörper, Enzyme, Zytokine und ähnliche – meist biotechnologisch hergestellte – Proteine besonders für den humanen Pharmabereich entwickelt. Diese so genannten „biologicals“ stellen die Toxikologen heute vor ganz neue Probleme, die durch die klassische Toxikologie der kleinen Moleküle nicht mehr zu lösen sind.

Bei den Pilzen sind Schimmelpilze von besonderem Interesse für Mediziner und Toxikologen. Sie können Allergien auslösen, zu Intoxikationen und/oder zu Infektionen (Mykosen) führen.

Bekannte Mykotoxine sind Aflatoxin, Fumonisin, Ochratoxin, Penicillin und Trichothecene.

Wurden bis in das 18. bzw. 19. Jahrhundert hinein im Handwerk, in der Agrarkultur und Medizin überwiegend mehr oder weniger saubere Extrakte tierischer und pflanzlicher Herkunft (Naturstoffe) eingesetzt, so änderte sich das mit der Weiterentwicklung der Chemie als selbständiges naturwissenschaftliches Fach. Erkenntnisse von Justus von Liebig begründeten den Aufbau der Agrarchemie und der organischen Chemie, somit auch der Pharmazie. Sein Wirken förderte außerdem die Kenntnisse in der anorganischen Chemie. Die erste Synthese eines natürlichen Farbstoffs, des Indigos, markierte 1878 den Beginn der industriellen Nutzung der Chemie während der aufblühenden Industrialisierung in Deutschland. Durch die weitere Entwicklung kam der Mensch mit einer ständig steigenden, heute praktisch unüberschaubaren Menge an synthetischen Produkten in Kontakt. Das reicht...