![]()

1

Haben Sie eines gesehen?

Die Geschichte der Atomhypothese

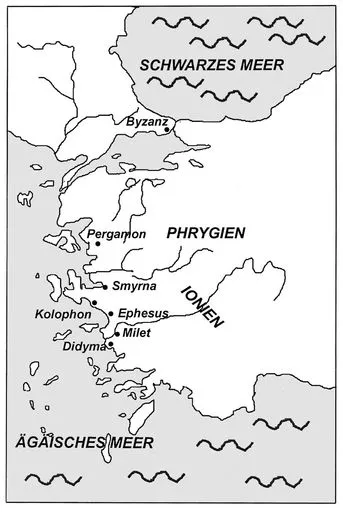

Wer heute an der Westküste der Türkei Urlaub macht und sich ein wenig von den Touristenhotels und Ferienclubs entfernt, der stößt auf einen Reichtum an Überresten antiker Kulturen, wie es ihn nur in wenigen Gegenden der Welt gibt. Zwischen den beliebten Ferienzielen Izmir und Bodrum findet man unzählige Orte mit klingenden Namen: Efesus, Bergama (Pergamon) und Troja lassen erahnen, dass hier vor mehr als 2000 Jahren der »Mittelpunkt der Welt« war, wie die Bewohner Ioniens (so hieß dieser Landstrich damals) selbst von sich behaupteten. Im Mündungsgebiet des Menderes liegt das von Touristen häufig zugunsten von Didim (mit dem berühmten Orakel) und Troja links liegen gelassene, unscheinbare Örtchen Milet. Dort beginnt um das Jahr 600 v. Chr. unsere Geschichte. [Eine ausführliche Geschichte der Atomhypothese findet sich in Pullman (1998). Die Darstellung in diesem Kapitel stützt sich hauptsächlich auf Informationen aus Pullmann (1998), Berr (1997) und Lindley (2001).]

Vorspiel in Griechenland

Damals war die Westküste Kleinasiens natürlich noch ein Teil des antiken Griechenland, und Milet kein verschlafenes Dörfchen, sondern eine wichtige Seemacht, mit vier Häfen und Kolonien bis hinauf an die Schwarzmeerküste. Die Einwohner Milets fühlten sich damals vermutlich aus den gleichen Gründen so wohl dort, aus - denen heute in Scharen Besucher an die Ägäis kommen: »Der schönste Himmel und das beste Klima der Welt« [de Crescenzo (1990)], schrieb Herodot, und das allgemeine Wohlbefinden trug sicherlich auch dazu bei, dass der Handel florierte und sich so mancher Mileter dazu bemüßigt fühlte, nicht nur fleißig Geld zu verdienen, sondern auch »über Gott und die Welt« nachzudenken.

Die Westküste der Türkei, mit den geografischen Bezeichnungen des antiken Griechenland.

Und so begann der Ingenieur Thales von Milet zu jener Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, woraus die ihn umgebende Welt aufgebaut sei. Natürlich hatten schon vor ihm Menschen über den Anfang der Welt nachgedacht, über die Entstehung der belebten und unbelebten Natur. Doch bis dahin war dies alles in einem mehr oder weniger religiösen Rahmen geschehen, und die treibenden Kräfte waren die Götter gewesen. Thales aber schlug ein neues Kapitel auf, da er als einer der Ersten versuchte, aus alltäglichen Beobachtungen natürlicher Phänomene Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Veränderungen der Materie zu ziehen. Damit begann die lange Tradition der Naturphilosophie, die Fragen an die Natur stellte und sich später zu den modernen Naturwissenschaften entwickelte.

Was nun hatte Thales entdeckt? Aus heutiger Sicht müsste man wohl nüchtern antworten: ziemlich wenig. Thales spekulierte, dass das Wasser der Urstoff (griechisch archè) aller Dinge sei. Zu dieser Auffassung kam er durch die Beobachtung, dass alles Lebendige feucht ist und nach dem Tode austrocknet; Wasser erschien ihm daher als Lebensspender eine äußerst wichtige Substanz zu sein. So banal solche Feststellungen heute auch klingen mögen, so steckt doch die eigentliche Bedeutung der Philosophie des Thales nicht in den Antworten, die er auf seine Fragen an die Natur fand, sondern in den Fragen selber. Durch seinen Versuch, die Welt alleine durch Beobachtungen und den Einsatz der Vernunft zu erklären, wurde er zum Vorreiter der modernen Wissenschaft.

In den folgenden Jahrhunderten versuchten sich mehrere Philosophen daran, einen Urstoff zu benennen, und ihr Einfallsreichtum dabei war bemerkenswert. Anaximander von Milet, ein Schüler und möglicherweise sogar Verwandter des Thales, ging in der Abstraktion gleich einen enormen Schritt weiter als sein Lehrer. Anstelle einer konkreten, aus der Alltagserfahrung vertrauten Substanz erkor er das apeiron, das eine Art »unendlichen Stoff« darstellte, zum Ursprung aller Dinge. Angetrieben von ständiger Bewegung und geregelt durch die »ewige Gerechtigkeit«, so stellte Anaximander sich vor, bildeten sich daraus durch Abstoßung die gegensätzlichen Stoffe und Stoffeigenschaften wie Feuer und Wasser oder Hitze und Kälte.

Zu etwas konkreteren Ideen kehrte dann der ebenfalls aus Milet stammende Anaximenes zurück. Ihm zufolge war die Luft der Urstoff, aus dem durch Verdichtung und Verdünnung alle anderen Substanzen entstanden. Wenn auch das Ersetzen des Thales’schen Wassers durch Luft nicht besonders originell erscheint, so brachte Anaximenes doch durch die Idee des Verdichtens und Verdünnens eine gewisse Bewegung in die Entstehung der Materie, die bei Thales in dieser Form noch gefehlt hatte.

Einige Kilometer nördlich von Milet, in Ephesus, lebte um 500 v. Chr. der Philosoph Heraklit. Während er wohl vor allem durch seine philosophischen Betrachtungen zur Natur des ewigen Wandels bekannt sein dürfte – der Ausspruch »Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen« stammt von ihm –, so hatte auch er einen Urstoff gefunden, aus dem die Welt bestehen sollte (die, nebenbei bemerkt, seiner Meinung nach »von keinem Gott und keinem Mensch geschaffen wurde«): das Feuer. »Feuer« ist dabei nicht unbedingt wörtlich als »Flamme« zu verstehen, sondern stellt eher eine Form von »Urenergie« dar [Störig (1992), S. 136], aus der sich durch den ewigen Wandel der Welt Wasser und Erde bilden können.

Noch etwas weiter Richtung Norden, in Kolophon, wurde um 565 v. Chr. Xenophanes geboren, der dem Reigen der Urstoffe einen weiteren – die Erde – hinzufügte und wahrscheinlich sogar als zusätzlichen Urstoff das Wasser annahm und somit eine »Zwei-Elementen-Lehre« vertrat. Bekannter allerdings sind seine dem panta rhei (»alles fließt«, das heißt verändert sich) des Heraklit direkt entgegengesetzten Ansichten, was Änderung und Wandel betrifft. Seiner Meinung nach gab es überhaupt keine Veränderung, vielmehr war das Wesen der Welt in der Unveränderlichkeit begründet. Dies war die Grundannahme der eleatischen Schule (so benannt nach dem kleinen Städtchen Elea in Süditalien, in dem Xenophanes am Ende seines Lebens wirkte), deren bedeutendste Vertreter Parmenides und Zenon waren. Sie stellten sich das Universum vollständig mit unveränderlicher Materie ausgefüllt vor und ließen also auch keine Leere, kein »Vakuum« zu. Das Vakuum wird uns im Laufe dieser Geschichte als wichtiger Streitpunkt noch häufiger begegnen.

Eine gewisse Außenseiterrolle unter den Philosophen des 7. bis 5. Jahrhunderts v. Chr. nehmen Pythagoras und die von ihm begründetete Schule der Pythagoreer ein. Diese sahen zwar einerseits, wie später auch Empedokles, die vier Urstoffe Feuer, Wasser, Erde und Luft als essenzielle Bestandteile der Materie an, andererseits aber führten sie die Zahlen als Grundlage aller Erscheinungen ein. Auf ihre Art waren sie damit die Vorreiter einer mathematischen Beschreibung der Welt, wenn auch die Art und Weise, wie sie die Welt in Zahlen zu fassen versuchten, aus heutiger Sicht eher Zahlenmystizismus war als ein mathematisches Modell. Die Zahl 8 beispielsweise repräsentierte das Konzept der Liebe, und die Zahlen 1 bis 4 hatte man sich jeweils als Punkt, Linie, Fläche und Körper zu denken (was schon etwas mehr an uns geläufige Interpretationen erinnert). Pythagoras bezeichnete sich, nebenbei bemerkt, als Erster als philosophos, also »Liebhaber der Weisheit«, da ihm das schlichtere sophos (»der Weise«) zu anmaßend erschien.

Ähnlich wie Pythagoras suchte auch Plato das Wesen der Materie im Abstrakten. An die Stelle der Zahlen der Pythagoreer traten bei Plato aber geometrische Formen, die die Schönheit der »besten aller möglichen Welten« widerspiegelten. Plato orientierte sich dabei an der Vier-Elementen-Lehre des Empedokles von Agrigent. Dieser hatte Wasser, Feuer, Luft und Erde als Bausteine aller Dinge gesehen, aus denen sich durch Mischung und Trennung die Vielfalt der materiellen Erscheinungen ergab. In seiner geometrischen Theorie der Urstoffe identifizierte Plato die Elemente des Empedokles mit den regelmäßigen Körpern, die nach ihm auch als platonische Körper bezeichnet werden: das Feuer mit dem Tetraeder, die Erde mit dem Würfel, die Luft mit dem Oktaeder und das Wasser mit dem Ikosaeder. Der fünfte regelmäßige Körper, der Dodekaeder, war, so meinte Plato, von Gott zusätzlich geschaffen worden, um das Universum vollkommen zu machen.

Das Atom betritt die Bühne

Dem Leser wird nicht entgangen sein, dass das Wort »Atom« bisher noch kein einziges Mal erwähnt worden ist. Platos regelmäßige Körper kamen der Idee eines Atoms zwar schon recht nahe, doch konnte beispielsweise ein Ikosaeder (Wasser) in zwei Oktaeder (Luft) und einen Tetraeder (Feuer) geteilt werden. Zudem konnten diese Urkörper mit der Zeit »ausleiern« und sich nicht mehr so gut zu komplizierteren, sichtbaren Objekten zusammensetzen lassen.

Doch schon lange bevor Plato seine geometrische Interpretation der Welt konstruierte, war irgendwo in der Gegend von Milet im Kopfe eines gewissen Leukipp bereits die Idee des atomaren Aufbaus der Welt gereift. Von Leukipp selbst ist nicht viel bekannt, nicht einmal, wann genau er gelebt hat (dass er gelebt hat, scheint allerdings unumstritten, obwohl zum Beispiel Epikur daran zweifelte). Der Zeitraum seines Wirkens wird meist um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. angesiedelt, und als einziges Originalfragment ist uns von ihm der Ausspruch überliefert: »Kein Ding entsteht planlos, sondern alles aus Sinn und Notwendigkeit« [Störig (1992), S. 139]. Spätere Autoren wie Cicero und Diogenes Laertius berichten uns, dass Leukipp als Erster das Atom und die Vorstellungen des »Vollen« und des »Leeren« als Prinzip angenommen hat.

Viel besser aber wissen wir über ihn Bescheid durch seinen herausragenden Schüler Demokrit von Abdera. Bei Demokrit wollen wir denn auch ein wenig länger verweilen, da er uns die Gelegenheit gibt, den Atombegriff genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Leben des Demokrit sei hier erwähnt, dass er ein beträchtliches Vermögen von seinem Vater geerbt hatte und dieses darauf verwandte, ausgedehnte Studienreisen zu unternehmen, die ihn unter anderem in so ferne Gegenden wie Persien, Indien und Ägypten führten. Für die damalige Zeit war das schon eine recht außergewöhnliche Leistung, und so behauptet Demokrit auch nicht ganz uneingebildet von sich selbst, er sei von seinen Zeitgenossen »[...] am weitesten auf der Erde herumgekommen, wobei ich am weitgehendsten forschte, und habe die meisten Himmelsstriche und Länder gesehen und die meisten gelehrten Männer gehört ...« [Störig (1992), S. 140]. Von einem so universal gelehrten Mann darf man Großes erwarten, und in der Tat hatte Demokrit einige vollkommen neue Ideen, die noch über 2000 Jahre später brillante Wissenschaftler zum Grübeln bringen sollten.

Wie der Name (griechisch atomos, »unteilbar«) schon sagt, ging Demokrit davon aus, dass Atome nicht in kleinere Teile zerlegbar und daher völlig homogen, also »aus einem Guss« sind. Es gibt unendlich viele Atome, die ständig in Bewegung sind. Verschiedene Arten von Atomen unterscheiden sich durch Form und Größe (und Gewicht, wobei diese Qualität möglicherweise erst später von Epikur eingeführt wurde), aber alle Atome einer Spezies sind sich untereinander vollkommen gleich. Verglichen mit den vagen Äußerungen seiner Vorgänger zu den verschiedenen Urstoffen hatte Demokrit also schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie die hypothetischen kleinsten Teilchen aussehen sollten.

Demokrit ging übrigens auf seine Vermutung, dass Atome in ständiger Bewegung seien, nicht weiter ein. Während sich Jahrhunderte später Philosophen und Wissenschaftler darüber stritten, ob eine solche Bewegung von göttlicher Hand geführt werden müsse oder die Welt einfach ein mechanisches Uhrwerk sei, das – unter Umständen einmal von Gott aufgezogen – nach den Naturgesetzen weiterlaufe, nahm Demokrit eine solche Bewegung einfach als Arbeitshypothese an. Insofern war sein Vorgehen aus heutiger Sicht ausgesprochen wissenschaftlich und pragmatisch, nach dem Motto: »Irgendwo muss man ja anfangen.« Für Demokrit war die Atomvorstellung die beste Möglichkeit, viele Naturphänomene zu verstehen – wie zum Beispiel die Eigenschaften von festen und flüssigen Stoffen, die er mit den verschiedenen Formen der Atome erklärte, oder die Verbindungen zwischen Stoffen, zu denen Demokrit sich die Atome mit Haken und Ösen ausgestattet vorstellte.

Etwa hundert Jahre später erreichte mit den Schriften des Epikur der von Leukipp und Demokrit begründete Atomismus im antiken Griechenland wohl seinen Höhepunkt, gleichzeitig aber auch bereits sein Ende. Epikur, der den Menschen durch eine rationale Erklärung der Natur die Furcht vor dem Leben (und dem Tod) nehmen wollte, übernahm die Lehren des Demokrit und baute sie weiter aus. Obwohl viele antike Schriftsteller behaupten, er habe Demokrits Ideen nur wiedergegeben, ohne ihnen eigene Erkenntnisse hinzuzufügen, so hat Epikur doch zweifellos zwei neue Konzepte in die Atomhypothese eingebracht. Zum einen behauptete er, dass verschiedene Körper im luftleeren Raum gleich schnell zu Boden fallen sollten. Natürlich wissen wir heute, dass dem tatsächlich so ist, doch Epikur war darauf aus rein philosophischen Überlegungen gekommen und nicht etwa auf Grund eines Experiments.

Seine zweite Ergänzung zu Demokrits Theorien war allerdings etwas gewagter. Da Epikur annahm, dass alle Körper – und damit auch alle Atome – in geraden Linien zu Boden fielen, war damit ausgeschlossen, dass sich je mehrere Atome begegnen und zu einem größeren Objekt zusammenfinden konnten. Um dieses Problem zu umgehen, erfand Epikur den Begriff des clinamen. Das clinamen erlaubte es den Atomen, hin und wieder aus ihrer geradlinigen Fallbewegung auszubrechen und so mit anderen Atomen zusammenzustoßen. Epikur betrachtete allerdings das clinamen nicht etwa als Anziehungskraft zwischen den Atomen, sondern eher als eine Art »freien Willen« oder »Seele« der Atome.

Der römische Dichter Lukrez verarbeitete im 1. Jahrhundert v. Chr., also 200 Jahre nach Demokrit, die Lehren der griechischen Atomisten zu einem Gedicht unter dem Titel De rerum natura (»Über die Natur der Dinge«). Wie viele antike Schriften geriet auch das Werk des Lukrez über Jahrhunderte in Vergessenheit und wurde erst wiederentdeckt, als ein Kirchengelehrter 1417 eine Abschrift des Gedichts dem Vatikan übergab, die er auf einer Rundreise durch Frankreich und Deutschland in einem Kloster entdeckt hatte [Lindley (2001), S. 4]. Von Lukrez, der während der Amtszeit des Julius Cäsar lebte, sind uns die meisten Informationen über Leukipp, Demokrit und Epikur überliefert. Wie poetisch Lukrez die Atomlehre veranschaulichte, kann man selbst an ein paar Zeilen über das Wäschetrocknen sehen: »Kleider, aufgehängt über einem von der Brandung genässten Strand/ werden feucht; In der Sonne ausgebreitet, trocknen sie wieder./ Doch ist es uns nicht klar, wie/ Die Feuchtigkeit sich an den Stoff hängt, oder der Hitze entflieht./ Wasser ist also in Teilchen verstreut, / Atomen, zu klein um sichtbar zu sein« [Lindley (2001), S. 4, Übersetzung des Verfassers].

Lukrez’ Gedicht wurde zwar nach seiner Veröffentlichung durchaus beachtet, doch das vorläufige Ende des Atomismus konnte es dennoch nicht aufhalten. Zum einen wurde es von Kaiser Augustus heftig angegriffen, vor allem wegen seines offenen Atheismus. Augustus versuchte, dem im Untergehen begriffenen römischen Reich durch eine Wiederbelebung der alten vorchristlichen Religion etwas von seinem alten Glanz zurückzugeben, und atheistische Atomtheorien störten dabei nur.

Zum anderen hatte bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. der Philosoph Aristoteles die Lehren der Atomisten scharf verurteilt und damit einen Anti-Atomismus geschaffen, der bis in die Neuzeit einflussreich bleiben sollte. Vor allem die Idee eines Vakuums, also eines »Nichts«, war Aristoteles ein Dorn im Auge. Die Atomisten benötigten dieses Vakuum, da ja bereits die Idee eines Atoms, also eines »Etwas«, voraussetzte, dass um dieses »Etwas« herum »Nichts« sei. Im Mittelalter wurde diese Ansicht des Aristoteles zum horror vacui, also dem »Schrecken (der Natur) vor dem Nichts«, als fundamentales Konzept ausgebaut.

Der Gegenentwurf des Aristoteles zur Atomlehre stützte sich im Wesentlichen auf die Vier-Elementen-Lehre des Empedokles. Aus den vier Qualitäten »warm«, »kalt«, »feucht« und »trocken« bildeten sich durch Mischung und Trennung die Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft und daraus wiederum alle Dinge. Das fünfte Element, der Äther, füllte Aristoteles zufolge den Raum zwischen den Gestirnen aus (und sollte als Konzept bis ins 19. Jahrhundert bestehen bleiben, wie wir später noch sehen werden). Ein wichtiger Bestandteil der Philosophie des Aristoteles war die Zielgerichtetheit der Natur. So war Regen zum Beispiel kein zufällig entstehendes Phänomen, sondern die fürsorgliche Natur, die es regnen ließ, damit die Pflanzen wachsen konnten.

Ein Ausflug nach Indien

Bevor wir die Antike endgültig verlassen, wollen wir noch einen kurzen Abstecher nach Indien machen. Auch wenn für den weiteren Verlauf unserer Geschichte die griechische Atomphilosophie eindeutig die wichtigere Rolle spielt, so ist doch auf jeden Fall erwähnenswert, dass in Indien etwa zeitgleich mit den Lehren des Demokrit ebenfalls Atomtheorien entstanden. Über mögliche Verbindungen zwischen der griechischen und der indischen Philosophie jener Zeit ist viel spekuliert worden, und wir erinnern uns, dass Demokrit selbst eine Reise nach Indien unternommen hatte. Wahrscheinlicher ist aber, dass sich die Atomlehren in Indien und Griechenland unabhängig voneinander entwickelt haben [Pullman (1998), S. 77].

Zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert v. Chr. entstanden in Indien die Upanischaden, eine Sammlung von Texten, welche die Veden des Brahmanismus kommentierten und interpretierten. Die Veden waren über einen Zeitraum von sieben Jahrhunderten geschrieben worden, enthielten aber noch keine atomistischen Theorien. In den Upanischaden dagegen finden sich die Grundzüge einer Urstofftheorie, die wir bereits von den griechischen Philosophen kennen: Feuer, Wasser, Erde und Luft werden als Grundstoffe aller Materie angesehen. Der indische Philosoph Kanada entwickelte im 1. Jahrhundert v. Chr. diese Ideen in der »Vaisheshika Sutra« weiter zu einem frühen Atomismus, weshalb er hin und wieder auch als der »indische Demokrit« bezeichnet wird. Die philosophische Richtung der Nyaya-Vaisheshika, der Kanada angehörte und die aus dem Brahmanismus als philosophisches System hervorgegangen war, unterschied vier Uratome, die den vier Urstoffen der Upanischaden entsprachen.

Wie die Atome der griechischen Naturphilosophen waren diese unzerstörbar, unteilbar, ohne Struktur und von ewiger Existenz. Zu den Uratomen kamen noch die Ursubstanzen Äther, Raum und Zeit sowie die manas, die eine Verbindung zwischen den materiellen Objekten und der Seele darstellten. Und als ob es bis dahin nicht schon kompliziert genug wäre, führten die Philosophen der Nyaya-Vaisheshika zudem noch 24 Qualitäten ein, durch die sich die verschiedenen Arten von Atomen voneinander unterschieden. Durch Kombinationen mehrerer Atome konnten sich größere Einheiten und aus diesen wiederum die sichtbaren Substanzen bilden. Diese Substanzen formten sich über genau festgelegte Schritt...