eBook - ePub

Entdecke das Kind in dir - und werde erwachsen

Schritte zu einer reifen Persönlichkeit

- 192 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

In jedem von uns lebt ein Kind – das Kind, das wir einmal waren. Viele Menschen, die Seelsorge suchen, sind zwar körperlich und geistig erwachsen geworden, aber emotional Kinder geblieben. Dieses "innere Kind" bestimmt insgeheim das ganze Leben, vor allem das Selbstwertgefühl und die Beziehungen. Der erfahrene Seelsorger Willy Weber zeigt, wie wir das Kind in uns entdecken, es annehmen und integrieren können, um zu einem ganzheitlichen und reifen Menschen zu werden.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Entdecke das Kind in dir - und werde erwachsen von Willy Weber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Emotionen in der Psychologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

| 1. | Das menschliche Ich als Ich-Familie |  |

Beobachtungen bei uns selbst und anderen

Sie kennen das von sich und anderen: Wir reden von uns selbst gelegentlich so, als seien wir nicht ganz alleine. Wir sagen: »Ich habe mich gefreut«, oder »Ich habe mich gewundert«, oder »Ich habe mich geärgert«. Sprachlich ist das »Ich« Satzsubjekt und das »mich« Satzobjekt, so, als wären zwei Ichs in unterschiedlichen Rollen beteiligt. Wenn mir jemand erzählt: »Ich habe mich über mich selbst geärgert«, frage ich schon einmal zurück: »Welcher Georg über welchen Georg?« Meistens stutzt mein Gegenüber dann zunächst, bis er merkt, dass in ihm tatsächlich zwei Ichs in der Situation aktiv wurden und das eine Ich das andere Ich beschimpfte und strafte oder lobte und fröhlich machte.

Oder wenn jemand sagt: »Da war ich mal richtig stolz auf mich«, frage ich: »Wer von Ihnen auf wen von Ihnen.« Manchmal beschreibt es jemand so: »Ich muss mich erst einmal wieder sammeln.« Auch hier erlaube ich mir die Rückfrage: »Wie viele sind Sie denn am Ende in der Versammlung?« Auf einem Autoaufkleber stand: »Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?«.

Mit unserer Sprache drücken wir also aus, dass unser Ich keine einheitliche Größe ist, sondern offenbar eine Art Team oder Familie bildet und aus mehreren Ich-Mitgliedern besteht. Uns fällt das in der Regel nicht auf, weil wir selten darüber nachdenken, warum wir was Manchmal sprechen wir

von uns so, als wären

mehrere Ichs beteiligt. und wie sagen. Wenn die Ich-Familie miteinander harmoniert, empfinden wir uns als stimmig, mit uns selbst ausgesöhnt und entspannt. Aber kommt es in der Ich-Familie zum Streit, weil ein Mitglied sich vernachlässigt fühlt oder eines die anderen ungut dominiert, dann gibt es Verstimmung, und wir erleben uns uneins oder gar zerrissen. Wir haben das Gefühl, uns zu verlieren, nicht bei uns, nicht beieinander zu sein. In der Alltagssprache heißt es manchmal: »Der hat nicht alle Tassen im Schrank«, oder: »Der hat sie nicht mehr alle«, was eigentlich heißt: Er ist nicht recht beieinander und bei sich.

von uns so, als wären

mehrere Ichs beteiligt. und wie sagen. Wenn die Ich-Familie miteinander harmoniert, empfinden wir uns als stimmig, mit uns selbst ausgesöhnt und entspannt. Aber kommt es in der Ich-Familie zum Streit, weil ein Mitglied sich vernachlässigt fühlt oder eines die anderen ungut dominiert, dann gibt es Verstimmung, und wir erleben uns uneins oder gar zerrissen. Wir haben das Gefühl, uns zu verlieren, nicht bei uns, nicht beieinander zu sein. In der Alltagssprache heißt es manchmal: »Der hat nicht alle Tassen im Schrank«, oder: »Der hat sie nicht mehr alle«, was eigentlich heißt: Er ist nicht recht beieinander und bei sich.

Und dann gibt es die bekannte Redeweise vom »Kind im Manne«, das etwa bei Spiel und Spaß hör- und sichtbar wird, wenn Männer in ihrer Fankurve in den Stadien jubeln und schreien, oder wie die kleinen Jungen flache Steine übers Wasser flitzen lassen. »Wir haben noch mal wie die Kinder gespielt und gelacht«, sagen sie dann und strahlen. Die Wendung vom »Kind in der Frau« gibt es nicht. Vielleicht, weil sie tatsächlich ein Kind in sich tragen kann und diese Symbolsprache nicht braucht. Aber manchmal ist das »Kind im Mann« oder in der Frau unglücklich und verunsichert. Menschen erzählen mir von schwierigen Situationen, in denen sie sich wie ein Kind gefühlt haben, klein, hilflos, scheu und unglücklich und eben nicht erwachsen.

Sie haben vor dem Chef gekuscht, haben sich die Führung aus der Hand nehmen lassen und ihre eigene Feigheit als Nachsicht getarnt. Nun sind sie wütend auf die anderen und auf sich, schämen sich für sich selbst und vor den anderen, sich so »kindisch« verhalten zu haben. Offenbar war der Erwachsene nicht auf dem Posten, oder er hatte sich verdrückt oder war so schwach, dass er oder sie nicht seinen Mann oder ihre Frau stehen konnte.

Häufig erleben Betroffene dies als beschämend und ihrer unwürdig. Sie leiden und suchen Hilfe. In allen Feldern unseres Lebensalltags werden wir gefordert, uns erwachsen zu verhalten; aber manchmal grüßt der, der ich bin, sehnsüchtig den, der ich sein möchte, könnte und sollte. Das ist in der privaten Sphäre von Ehe und Familie nicht anders als im Beruf, in den Vereinen oder aber in der christlichen Gemeinschaft.

Die Transaktionsanalyse (TA) als Hilfe, die »Ich-Familie« zu verstehen

Was wir aus unserer Alltagssprache und Erfahrung kennen, hat auch die wissenschaftliche Forschung interessiert und erkundet. Ich greife dabei gerne auf das Konzept der Transaktionsanalyse, kurz TA, zurück, weil es mir besonders einleuchtend und für meine Ratsuchenden leicht verständlich erscheint. Dieses Kommunikationsmodell beschreibt unterschiedliche Ich-Zustände im Menschen und ordnet sie einander zu. »Transaktion« meint hier kein Geldgeschäft, sondern eher einen Tauschhandel mit Gefühlen. Eine Transaktion besteht aus einem Stimulus und einer Reaktion. Ein Beispiel: Sie kommen morgens in die Firma und sagen freundlich und ruhig »Guten Morgen!«. Das wäre ein Stimulus, ein Anreiz für andere, zurückzugrüßen, also eine Reaktion zu zeigen. Nehmen wir an, jemand antwortet mit: »Hallo! Ja, schönen guten Morgen!«

Diese Person scheint gut drauf zu sein. Jedenfalls klingt ihre Antwort freundlich und lebhaft. Sie hätte ja auch Einsichten wissenschaftlicher

Forschungen können

auch der Seelsorge dienen. ein kaum verständliches »Morgen« brummeln können, und Sie wüssten: Der oder die ist gerade nicht gut aufgelegt, da muss ich wohl behutsam sein. Dies ist also ein kleines Beispiel einer Transaktion, bestehend aus einem Stimulus und einer Reaktion. Wir könnten sie untersuchen, analysieren und möglicherweise einiges über Ihrer beider Stimmung oder auch über Ihrer beider augenblicklichen Beziehung zueinander erfahren.

Forschungen können

auch der Seelsorge dienen. ein kaum verständliches »Morgen« brummeln können, und Sie wüssten: Der oder die ist gerade nicht gut aufgelegt, da muss ich wohl behutsam sein. Dies ist also ein kleines Beispiel einer Transaktion, bestehend aus einem Stimulus und einer Reaktion. Wir könnten sie untersuchen, analysieren und möglicherweise einiges über Ihrer beider Stimmung oder auch über Ihrer beider augenblicklichen Beziehung zueinander erfahren.

Der Begründer der Transaktionsanalyse ist der 1910 in Kanada geborene Eric Bernstein, der sich später Berne schrieb. Ich habe keine Ahnung vom Pokerspiel. Das aber hat Berne mit seinen Freunden leidenschaftlich betrieben und dabei beobachtet, dass sich die Spieler sehr unterschiedlich verhalten. Manchmal zeigen sie sich fürsorglich und gönnerhaft wie nette Väter und Mütter, die ihre Kinder auch einmal beim Spiel gewinnen lassen, ein anderes Mal scheinen sie die Mitspieler kritisieren und korrigieren zu wollen wie unzufriedene Erzieher. Mal reagieren sie lebhaft und heiter, ein weiteres Mal bekümmert und ärgerlich, als hätte man mit Kindern zu tun. Dann wieder geben sie sich sachlich und nüchtern mit kühlem Kopf, wie es zu einem Erwachsenen passt, setzen ihr »Pokerface« auf und reagieren »cool«. Beim Spielen lernt man die Menschen kennen, nicht nur beim Pokerspiel.

Berne hat unter anderem aus diesen Beobachtungen das TA-Modell entwickelt.

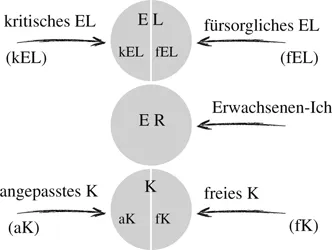

Er geht davon aus, dass in jedem Menschen drei Ich-Zustände aktiv sind: ein Eltern-Ich, ein Kind-Ich und ein Erwachsenen-Ich. Dabei unterscheidet er beim Eltern-Ich (EL) zwei Seiten: ein fürsorgliches und ein kritisches EL (fEL und kEL).

Auch das Kind-Ich (K) hat zwei Seiten: eine freie, spontane (fK) und eine angepasste (aK).

Das »a« bei dem K steht üblicherweise für »angepasst«, es kann aber auch ins Gegenteil umschlagen und dann für »aggressiv« stehen. Dann opponiert das »innere Kind« und rebelliert gegen die Anpassung, allerdings ohne dadurch schon frei zu werden.

Das Erwachsenen-Ich (ER) wird nicht unterteilt.

Grafisch lässt sich dieses Modell mit drei Kreisen darstellen, wie eine Art Schneemann oder eine Ampel.

Das funktionelle Model der TA

Im Eltern-Ich (EL), so die Theorie, sind alle Informationen gespeichert, die wir von unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen aufgenommen haben. Ältere Geschwister, Omas und Opas, Erzieher und Lehrer gehören dazu. Ihre Werte und ihre Denkweise, ihr Verhalten und ihre Gefühle sind hier eingelagert. Ihre Zuwendung, Liebe und Fürsorge bestimmen die fürsorgliche Seite (fEL), ihre kritische und korrigierende oder auch ablehnende Einstellung das kritische Element (kEL). Das Elternbild setzt sich zusammen aus den vielen Eindrücken und Beobachtungen des Kindes, aus den tausend Erfahrungen, den schönen und schlimmen, die ein Kind mit Elterngestalten gemacht hat. Es wird zu einer inneren Instanz, die wir Eltern-Ich nennen.

Dieses verinnerlichte Eltern-Ich muss nicht genau dem entsprechen, wie die Eltern und andere elterliche Menschen wirklich gedacht, gefühlt und gehandelt haben. Das Kind ist viel zu klein, um deren Art und Verhalten objektiv zu erfassen und zu ordnen, sondern deutet seinerseits seine Erlebnisse und Erfahrungen mit den Elternfiguren subjektiv mit den geistigen Instrumenten, die einem Kind zur Verfügung stehen. Folglich ist das Eltern-Ich immer beides: Spiegel dessen, was und wie die prägenden Figuren gelebt, gehandelt, gedacht und gefühlt haben, und die Deutungen seitens des Kindes. In jedem Fall nimmt das Kind durch seinen individuellen Filter das Erlebte wahr und auf und versucht, sich daraus ein Bild und einen Reim zu machen, sich auf die Eltern-Ich-Impulse einzustellen und sich entsprechend zu verhalten. Es ist völlig von den Eltern abhängig. In der ersten Lebensphase als Säugling besonders von der Mutter, weshalb man von einer symbiotischen Beziehung zwischen beiden sprechen kann.

Im inneren Kind, dem sogenannten Kind-Ich (K), sind die Verhaltensweisen und Vorstellungen, die Gefühle und Eindrücke abgelegt, die wir als Kind empfunden, gelebt und »gedacht« haben. Sie bilden im Wesentlichen die Reaktion des Kindes auf alles, was es von seinen Eltern und seiner nächsten Umgebung erfahren, aufgenommen und verinnerlicht hat. Wenn es als Grundstimmung elterliche Liebe, Zuwendung und Wärme, Freiheit und Geborgenheit, Weite und schützende Grenze empfand, kann sich die freiheitliche, spontane Seite stärker ausbilden (fK). Hat es dagegen mehr Ablehnung, Vernachlässigung und Kritik erfahren, musste es sich Liebe durch Liebsein und Gehorchen »verdienen«, wird es vermutlich angepasst bestimmt sein (aK).

Wie bereits erwähnt, kann ein vitales und starkes Kind irgendwann das angepasste Verhalten so satt haben, dass es rebelliert und protestiert. Aus Anpassung wird Aggression. Dieser Befreiungsschlag ist aber nicht schon der Schritt in die Freiheit, ins freie Kind. Rebellion ist nur die Kehrseite der Anpassung, die andere Seite derselben Münze. Wenn es gut geht, kann der Protest allerdings eine erste Übung bedeuten, die auf Freiheit hindrängt.

Das Erwachsenen-Ich (ER) meint den Personenanteil in uns, der im Hier und Jetzt verantwortlich entscheiden kann, was gilt und dran ist. Ihm kommt folglich im Zusammenspiel der verschiedenen Ich-Zustände die Leitungsverantwortung zu. Es sitzt sozusagen am Lenkrad und entscheidet, wann Gas gegeben und wann gebremst werden soll. Es wäre im Bild der Ich-Familie eine Art Gruppenleiter. Es führt, wenn es sich gesund entwickelt hat, die Regie und entscheidet darüber, welche Impulse aus dem Eltern-Ich und welche aus dem Kind-Ich jeweils der zu meisternden Situation am dienlichsten sind. Es prüft und sichtet diese Daten auf ihre Gültigkeit und ihre jeweilige Eignung, misst sie an der Realität und setzt sie ein, oder weist sie zurück. Ein verantwortliches Unternehmen.

Jeder Ich-Zustand hat seinen Wert und jeder Impuls ist wichtig und nötig. Wir brauchen sie alle, aber eben alles zu seiner Zeit, der jeweiligen Situation angemessen. Wenn die Polizei Sie stoppt, ihre Papiere und die Autobeleuchtung prüft, werden Sie sich vermutlich fügen. Sie reagieren »angepasst«, akzeptieren die Kontrolle. Das entscheiden Sie als erwachsene Person, weil das sinnvoll und der Situation angemessen ist.

Sollte Ihr freies Kind in Ihnen protestieren: »Ich habe gerade keine Lust auf Polizeikontrolle. Ich will weiter. Schließlich habe ich mich mit meinen Freunden verabredet!«, muss der Erwachsene in Ihnen eingreifen und das spontan-rebellierende Kind zurückweisen: »Mach keinen Ärger! Das passt jetzt absolut nicht! Wir fahren gleich wieder los. Wir müssen das hier erst ordentlich abwickeln. Du musst dich hier fügen.« So machen wir das meistens nicht bewusst. Wir entscheiden blitzschnell – und hoffentlich angemessen und konstruktiv.

Ein andermal darf das freie, spielende Kind sich austoben. Das muss es auch immer wieder mal dürfen. Zum Beispiel wenn Ihre Fußballmannschaft das entscheidende Tor schießt, Ihr Favorit einen Sieg feiert oder wenn Ihnen selbst etwas Tolles gelingt. Dann werfen viele erwachsene Leute die Arme hoch und schlagen ihrem Nachbarn oder Mitgucker auf die Schulter, schnappen sich ihre Freundin, ihren Freund oder ein Kind und drücken es mit einem Juchzer an sich. Entsprechend enttäuscht und sauer sind sie, wenn die anderen am Ende doch gewinnen, ihr Idol platzt oder ein Experiment, an dem sie sich versucht haben, misslingt. Dann erleben Erwachsene sich zuweilen wie wütende, schlecht gelaunte Kinder. Das muss auch mal sein dürfen – im Schutz des Erwachsenen-Ichs, damit alles sozial verträglich bleibt und aus dem Frust kein Krawall wird.

Mit etwas Abstand lächeln wir über solchen Eifer und so viel Emotion. Sie kennen vielleicht das Foto des hochintelligenten Albert Einstein, wie er den Fotografen die Zunge herausstreckt. Dabei schaut er wie ein Spitzbube. Da guckt uns das freie Kind in dem so erwachsenen Spitzenwissenschaftler an. Auch solch hochgescheite Köpfe können und wollen nicht immer nur vernünftig und »erwachsen« sein.

Es kann schön sein, wie liebevolle Eltern fürsorglich anderen zu helfen und sie zu umsorgen. Davon lebt jede Jeder Persönlichkeitsanteil,

jeder Ich-Zustand hat sein

Schönes und seinen Schatten. gesunde Familie und jede Form der Diakonie. Das bewahrt unsere Kultur vor dem Kältetod. Hoffentlich verkümmern die fürsorglichen Eltern-Ich-Anteile nicht in einer egoistischen Gesellschaft von Individualisten! Wer ließe sich nicht gerne einmal rundherum verwöhnen? Und manchmal sind wir nichts anderes als angewiesen auf eine solche Fürsorge.

jeder Ich-Zustand hat sein

Schönes und seinen Schatten. gesunde Familie und jede Form der Diakonie. Das bewahrt unsere Kultur vor dem Kältetod. Hoffentlich verkümmern die fürsorglichen Eltern-Ich-Anteile nicht in einer egoistischen Gesellschaft von Individualisten! Wer ließe sich nicht gerne einmal rundherum verwöhnen? Und manchmal sind wir nichts anderes als angewiesen auf eine solche Fürsorge.

Man kann des Guten aber auch zu viel tun oder abbekommen, wenn aus Fürsorge »Überfürsorge« wird, aus Helfen »Betüddeln«, aus Wohltätigkeit »Vergewohltätigung«. Helfen soll helfen und nicht klein machen oder gar entmündigen. Daran wird deutlich: Das Erwachsenen-Ich muss die anderen »Ichs« steuern und, wo nötig, korrigieren können.

Es kann auch mal nötig sein, Kritik zu üben, zu kritisieren und zurechtzuweisen. Das müssen auch liebevolle Eltern gelegentlich. Das müssen wir auch als Erwachsene manchmal gegenüber anderen Erwachsenen. Als Dozent musste ich meine Studierenden manchmal korrigieren und nötigenfalls mahnen, wenn berechtigte Erwartungen nicht erfüllt wurden. Sie erlebten mich dann vielleicht als »typischen Lehrer« oder auch wie ihre kritisierenden Eltern. Es scheint ohnehin beinahe für Schüler unvermeidlich, in ihren Lehrern ihre Väter und Mütter wieder zu sehen oder deren Bilder auf sie zu übertragen.

Der Lehrer muss seinerseits kraft seines Erwachsenen-Ichs bewusst darauf achten, nicht in die Rolle eines einseitigen Kritikers zu geraten, dem man nichts gut genug machen kann. Er muss jeweils Negative Kritik entmutigt,

positive Kritik baut auf. entscheiden, ob und wann er seine kritische oder seine fürsorgliche Seite ins Spiel bringt. Denn er will seinen erwachsenen Schülern als ein Erwachsener begegnen. Was jeweils angesagt ist, wie wir reagieren, entscheiden wir in der Regel blitzschnell, beinahe automatisch. Und das sollte natürlich vom Erwachsenen-Ich gesteuert sein.

positive Kritik baut auf. entscheiden, ob und wann er seine kritische oder seine fürsorgliche Seite ins Spiel bringt. Denn er will seinen erwachsenen Schülern als ein Erwachsener begegnen. Was jeweils angesagt ist, wie wir reagieren, entscheiden wir in der Regel blitzschnell, beinahe automatisch. Und das sollte natürlich vom Erwachsenen-Ich gesteuert sein.

Ich erinnere an die fürsorglichen, mütterlichen, väterlichen Menschen, die wir in unserer oft kalten Gesellschaft brauchen, die sich wie selbstvergessen für andere einsetzen. Bei manchen Menschen treten

einzelne Ich-Zustände

besonders deutlich hervor oder

scheinen kaum zu existieren. Mutter Theresa hat diese Begabung beeindruckend gelebt. Wir würden sie gewiss nicht als »hilflose Helferin« bezeichnen, also als jemanden, der sich selbst zu helfen versucht, indem er sich um andere kümmert. Es gibt Menschen, die sich frei und verantwortlich für andere aufopfern und ein erfülltes Leben gestalten. Wie es auch solche gibt, die einen mit ihrer Fürsorglichkeit unangenehm bedrängen.

einzelne Ich-Zustände

besonders deutlich hervor oder

scheinen kaum zu existieren. Mutter Theresa hat diese Begabung beeindruckend gelebt. Wir würden sie gewiss nicht als »hilflose Helferin« bezeichnen, also als jemanden, der sich selbst zu helfen versucht, indem er sich um andere kümmert. Es gibt Menschen, die sich frei und verantwortlich für andere aufopfern und ein erfülltes Leben gestalten. Wie es auch solche gibt, die einen mit ihrer Fürsorglichkeit unangenehm bedrängen.

Die Eltern haften mit einem ausgeprägten kritischen Eltern-Ich, haben fast immer etwas zu kritisieren, zu warnen und zu mahnen. Sie möchten dauernd erziehen – auch noch die Erwachsenen. Schon ihr Blick verrät Kritik. Der erhobene Zeigefinger ist eins ihrer Erkennungszeichen. Typische Sprachwendungen sind »immer«, »dauernd« und »nur«. Sie neigen dazu, zu pauschalieren, zu generalisieren statt zu differenzieren. Ihre Sprache hat etwas Wertendes, sie verteilen gerne Prädikate.

Sie sehen mehr Probleme als Chancen, wittern beinahe überall Gefahren und Gefährdungen. Sie vermitteln oft Strenge und neigen zu engen Normen. Christen dieser Art nennt man manchmal »gesetzlich« und meint damit eine Frömmigkeit, die von Ge- und Verboten bestimmt ist, die eher wie eine Zwangsjacke wirkt als dass sie beflügelt. Manche haben den Ruf, Meckerer und Nörgler zu sein. Ein Lob von ihnen ist die große Ausnahme. Sie würden bei einer guten Leistung vielleicht sagen: »Na ja! Nicht so schlecht für den Anfang. Du müsstest aber noch auf einiges genauer achten.«

Auch bei den kindhaften Menschen zeigen sich beide Ausprägungen: Die einen haben viel vom »freien Kind«, sind spontan und offen. Verstellen können sie sich kaum. Wenn sie fröhlich sind, kann man es sehen, wenn sie sauer sind auch. Sie lassen heraus, was in ihnen ist. Sie sind die Typen, mit denen man Pferde stehlen kann und gerne einmal Blödsinn macht. Meistens echte, s...

Inhaltsverzeichnis

- Umschlag

- Titel

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Bibelzitate

- Vorwort

- 1. Das menschliche Ich als Ich-Familie

- 2. Die vier »emotionalen Kernpositionen« in der Transaktionsanalyse

- 3. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus der Sicht der Transaktionsanalyse

- 4. Die liebende Zuwendung des Erwachsenen-Ichs zum inneren Kind

- 5. Die kritische Sichtung des Eltern-Ichs durch das Erwachsenen-Ich

- 6. Das Erwachsenen-Ich als Regisseur der Ich-Familie

- 7. Themen des Glaubens aus pastoralpsychologischer Sicht

- 8. Ein Seelsorger muss seinen eigenen inneren Reifungsweg gehen – Ein persönlicher Erfahrungsbericht

- 9. »Seelsorge im Vollzug« – zwei Erfahrungsberichte

- 10. Wie sehr kann Reifung gelingen? – Schlussüberlegung

- Literaturverzeichnis

- Werbung