![]()

III Die Schulsysteme der Länder im Fokus – Länderporträts

7. Einleitung

Im Folgenden stehen nun die Entwicklungen der Schulsysteme der einzelnen Bundesländer seit 2002 im Fokus der Betrachtungen. Dazu wurde für jedes Bundesland ein eigenes Länderporträt (Kap. 7.1 bis 7.16) erstellt. Mit diesen kleinteiligeren Ausführungen ist eine Änderung der analytischen Blickrichtung intendiert: weg von den zuvor aufgezeigten generellen Veränderungstrends der deutschen Schulsysteme, hin zu den jeweiligen landesspezifischen Konstellationen und Dynamiken. Damit werden neue Beobachtungsaspekte wie die charakteristischen Ausgangslagen und besondere Entwicklungsschwerpunkte der Landessysteme in den Mittelpunkt gerückt. Zudem ermöglichen die Aufbereitungsform der Daten und die eingeführten empirischen Referenzwerte immer auch Bezüge zwischen den einzelnen Schulsystemen und der allgemeinen Schulsystementwicklung in Deutschland herzustellen.

Um zu gewährleisten, dass die Schulsysteme aller Länder entlang der von uns gewählten Beschreibungsaspekte vollständig beleuchtet werden und damit eine gewisse Vergleichbarkeit besteht, erfolgen die Darstellungen in standardisierter Form. Alle Länderporträts folgen dementsprechend einem einheitlichen Muster. Zunächst wird die Entwicklung ausgewählter strukturierender Kontextfaktoren9 für das Bundesland skizziert. Anschließend werden die landesspezifischen Veränderungen in den Indikatoren der vier Gerechtigkeitsdimensionen im Zeitreihenverlauf nachgezeichnet. Dabei folgen wir bei den Indikatoren der Gerechtigkeitsdimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit und Zertifikatsvergabe konsequent einer Reihe von Beschreibungsmomenten, wie sie in Tabelle 15 dargestellt sind. In der Dimension Kompetenzförderung beschränken sich die Beschreibungen aufgrund des Mangels an numerischen Referenzen auf die Betrachtung der relativen Positionen entlang der Gruppenzuordnungen, was sich dann auch sprachlich in der Beschaffenheit der textlichen Beschreibung niederschlägt (vgl. auch die Hinweise in Kap. 5). Auf Ergebnisse der Studie »IQB-Bildungstrend 2015« (Stanat et al. 2016) gehen wir in den abschließenden bilanzierenden Unterkapiteln der einzelnen Länderporträts ein. Die Werte des IQB-Bildungstrends je Land werden im Kapitel 6.4 dargestellt und beschrieben.

Tabelle 15: Orientierungshilfe zum Nachvollzug der einzelnen Momente der Beschreibung der Indikatoren in den Länderporträts (Lesebeispiel)

Beispieltext (Indikator »Wiederholerquote«/Saarland) | Beschreibungsmomente | Aussage |

»Das Saarland wird bezogen auf den Indikator der Klassenwiederholungen in den Sekundarstufen I und II (Wiederholerquote) zunächst (bis zum Schuljahr 2003/04) der unteren Gruppe zugeordnet. Anschließend findet ein stabiler Gruppenwechsel in die mittlere Gruppe statt, der 2013/14 von einer einmaligen Zugehörigkeit zur oberen Gruppe unterbrochen wird.« | Gruppenzugehörigkeit (vgl. Kap. 5) hinsichtlich des betrachteten Indikators und ihre Veränderung im Zeitreihenverlauf | relative Position des Landes innerhalb der gruppierten Rangreihe der Länder; Fokus auf Häufigkeit und Veränderung |

»Die Wiederholerquote sinkt im Saarland von 4,5 Prozent (Schuljahr 2002/03) auf 1,9 Prozent (2013/14) […], 2014/15 steigt der Wert auf 2,0 Prozent.« | Grobskizze der Zeitreihe zum Indikator | Veränderung des Werts des Indikators im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe |

»… auf 1,9 Prozent (2013/14), was auch den minimalen Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe dieses Indikators darstellt.« | Angabe des minimalen bzw. maximalen Werts (vgl. Kap. 5) innerhalb der landesinternen Zeitreihe (zur numerischen Differenz des Werts des Endjahres zu diesem Wert siehe ΔΔ in der Datentabelle zum jeweiligen Bundesland) | »günstigster« Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe des Indikators aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht |

»Dabei sinken die Werte insbesondere von 2004/05 bis 2008/09 dynamischer (vgl. Tab. 35 im Anhang).« | aufeinanderfolgende Jahre verhältnismäßig deutlich ausgeprägter Veränderungen des Indikators (vgl. Kap. 5) | Phasen relativ dynamischer Veränderungen |

»Insgesamt sinkt die Wiederholerquote über die Zeitreihe hinweg um 2,5 Prozentpunkte …« | absolute Differenz zwischen den Werten des Anfangs- und Endjahres der Zeitreihe zum Indikator (vgl. dazu auch den Differenzwert Δ in den Datentabellen) | Richtung und Ausmaß der Gesamtveränderung des Indikators im betrachteten Bundesland |

»… und damit etwas deutlicher als der Ländermittelwert (Gesamtrückgang 1,1 Prozentpunkte, vgl. Tab. 23 im Anhang).« | Vergleich des landesspezifischen Differenzwerts Δ mit der absoluten Differenz von Anfangs- und Endwert des Ländermittelwerts (vgl. Kap. 5) | Einordnung der landesspezifischen Gesamtveränderung des Indikators anhand des Vergleichs mit der Gesamtveränderung des Mittelwerts aller Länder |

»Sie liegt zu Beginn der Zeitreihe (bis zum Schuljahr 2004/05) über dem Ländermittelwert, am Ende der Zeitreihe (2013/14, 2014/15) ist der Ländermittelwert dann einen halben Prozentpunkt größer.« | Vergleich der landesspezifischen Zeitreihe des Indikators mit der Zeitreihe des Ländermittelwerts | Einordnung der landesspezifischen Ausprägung des Indikators innerhalb der Zeitreihe anhand des Vergleichs mit der Ausprägung des Mittelwerts aller Länder |

Zusammenfassend werden ausgewählte Aspekte der Schulsystementwicklung des jeweiligen Bundeslandes zum Schluss der Beschreibung zu den Gerechtigkeitsdimensionen sowie am Ende des Länderporträts in Form einer »Zwischenbilanz zur landesspezifischen Schulsystementwicklung seit 2002« gebündelt dargestellt.

7.1 Baden-Württemberg

Hilfreiche Informationen zur inneren Logik dieses Porträts sowie der hierin behandelten Aspekte enthalten das Kapitel »Methode und Darstellung« (Kap. 5) sowie das Lesebeispiel zu den Länderporträts (zu Beginn des Kap. 7).

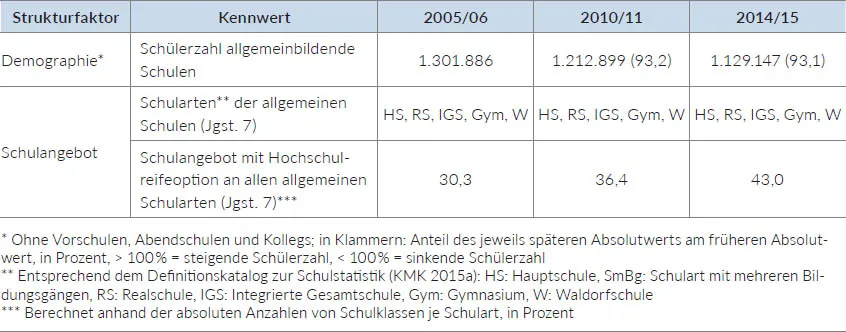

Tabelle 16: Strukturfaktoren Baden-Württemberg

Quellen: vgl. Tab. 23 im Anhang (Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 1, Schuljahre 2005/06, 2010/11, 2014/15; KMK, Schüler, Klassen, Lehrer und erteilte Unterrichtsstunden, 2005 bis 2014)

Eine konzentrierte Kennzeichnung der die Gerechtigkeitsdimensionen berührenden kontextuellen Einflüsse erfolgt über die Strukturfaktoren Demographie und Schulangebot (vgl. Tab. 16). Für Baden-Württemberg sind hinsichtlich der demographischen Veränderung abnehmende Schülerzahlen zwischen den Schuljahren 2005/06 und 2014/15 erkennbar. In allen Schuljahren zeigt die Statistik Schulangebote in folgenden Schularten der Sekundarstufe: Hauptschule, Realschule, Integrierte Gesamtschule, Gymnasium und Waldorfschule. Schularten mit mehreren Bildungsgängen werden nicht angeboten. Der Anteil der Schulen mit Hochschulreifeoption nimmt den herangezogenen Daten zufolge zu.

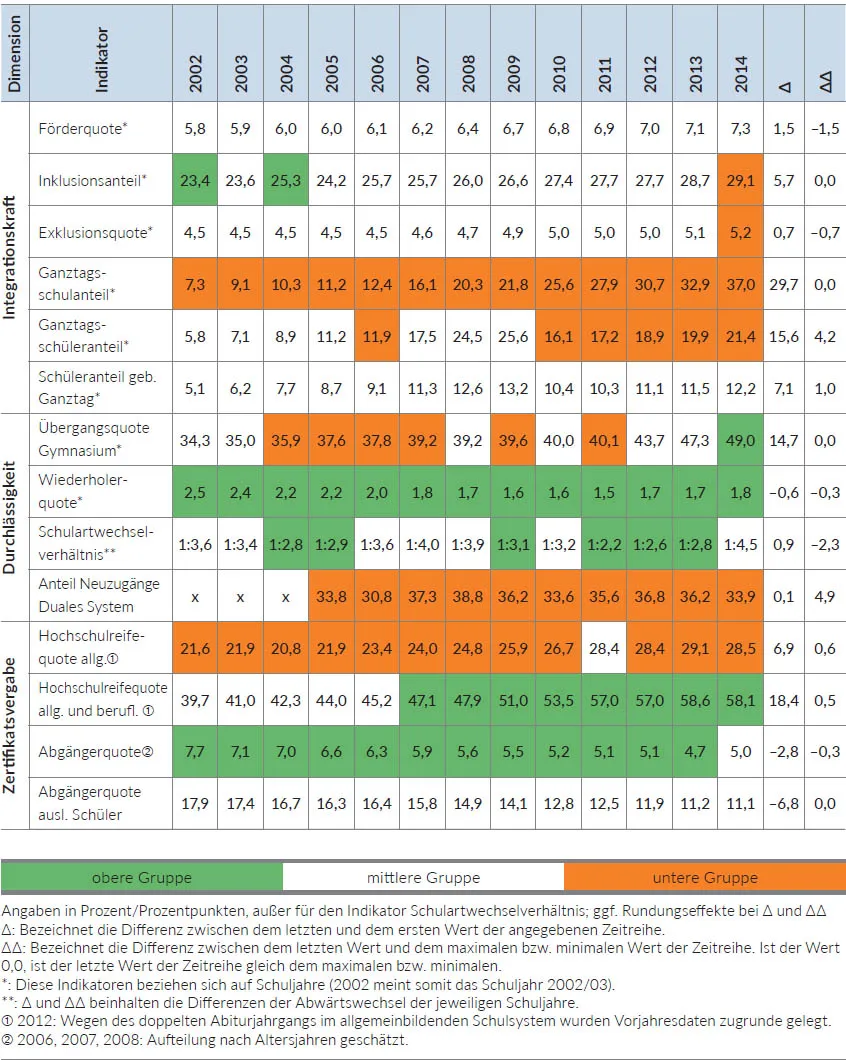

Bezugsquelle für die nachfolgenden textlichen Ausführungen zu den Ergebnissen der landesspezifischen Auswertungen ist für alle Indikatoren der Dimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit und Zertifikatsvergabe die Tabelle 17.

Tabelle 17: Die Zeitreihen zu den Indikatoren der Gerechtigkeitsdimensionen Integrationskraft, Durchlässigkeit und Zertifikatsvergabe im Überblick, Baden-Württemberg, 2002–2014

Quellen und Anmerkungen: vgl. Tab. 23 im Anhang

Zur Integrationskraft des Schulsystems Baden-Württembergs

In dieser Dimension wird die »soziale und systemische Integration« (Berkemeyer, Bos und Manitius 2012: 27) von Schülerinnen und Schülern in die Schulsysteme untersucht. Dabei werden zum einen drei Indikatoren zum sonderpädagogischen Förderbedarf betrachtet: die Schüler mit besonderem Förderbedarf (Förderquote), die Schüler mit besonderem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen (Inklusionsanteil) und die Schüler mit besonderem Förderbedarf in den Förderschulen (Exklusionsquote). Zum anderen werden drei Indikatoren zur Entwicklung des schulischen Ganztags berücksichtigt: der quantitative Ausbau schulischer Ganztagsangebote (Ganztagsschulanteil), die Schüler, die schulische Ganztagsangebote nutzen (Ganztagsschüleranteil), und die Schüler, die gebundene schulische Ganztagsangebote nutzen (Schüleranteil geb. Ganztag).

Dabei wird Baden-Württemberg hinsichtlich der Indikatoren zu den Schülern mit besonderem Förderbedarf in den meisten Betrachtungsjahren der mittleren Gruppe zugeordnet. In Bezug auf die Indikatoren zur Entwicklung des schulischen Ganztags wird das Land der mittleren oder unteren Gruppe zugeordnet.

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

Bezogen auf den Indikator zu den Schülern mit besonderem Förderbedarf (Förderquote) verbleibt Baden-Württemberg im betrachteten Zeitraum konstant in der mittleren Ländergruppe.

Analog zum bundesländerübergreifenden Trend steigender Förderquoten steigt auch die Förderquote für Baden-Württemberg fast durchgehend an: von 5,8 Prozent (2002/03), dem minimalen Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe dieses Indikators, auf 7,3 Prozent (2014/15). Dabei entwickeln sich die Wertanstiege im Zeitreihenverlauf wenig dynamisch (vgl. Tab. 24 im Anhang). Insgesamt ergibt sich über die Zeitreihe hinweg ein Anstieg der Förderquote von 1,5 Prozentpunkten. Im Vergleich zum Ländermittelwert (Zuwachs 1,3 Prozentpunkte, vgl. Tab. 1 im Anhang) steigt die baden-württembergische Förderquote im Zeitreihenverlauf somit in ähnlicher Höhe und entspricht am Ende der Zeitreihe (2014/15) auch annähernd dem Ländermittelwert.

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen

Die Gruppenzugehörigkeit Baden-Württembergs hinsichtlich des Indikators zu den Schülern mit besonderem Förderbedarf in den allgemeinen Schulen (Inklusionsanteil) wechselt in den ersten drei Schuljahren zwischen oberer und mittlerer Gruppe, stabilisiert sich aber dann ab dem Schuljahr 2005/06 in der mittleren Gruppe. Im zuletzt betrachteten Schuljahr wird Baden-Württemberg dann der unteren Gruppe zugerechnet.

Der Inklusionsanteil Baden-Württembergs steigt von einem schon im ersten Betrachtungsjahr (2002/03) vergleichsweise hohen Anteilswert von 23,4 Prozent (zum Vergleich: Der Ländermittelwert dieses Schuljahres liegt bei 16,4 Prozent; vgl. Tab. 2 im Anhang) auf den maximalen Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe dieses Indikators von lediglich 29,1 Prozent im Schuljahr 2014/15. Dabei entwickeln sich die Wertanstiege im Zeitreihenverlauf wenig dynamisch (vgl. Tab. 24 im Anhang). Der Gesamtzuwachs des Inklusionsanteils über die Zeitreihe hinweg beträgt weniger als sechs Prozentpunkte. Im Vergleich dazu steigt der Ländermittelwert deutlich stärker (Gesamtzuwachs 24,4 Prozentpunkte) und liegt ab 2011 höher als der baden-württembergische Inklusionsanteil. Zudem nimmt der Abstand der Werte im Verlauf der Zeitreihe zu und liegt 2014/15 bei 11,7 Prozentpunkten.

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf in den Förderschulen

Bezogen auf den Indikator zu den Schülern mit besonderem Förderbedarf in den Förderschulen (Exklusionsquote) wird Baden-Württemberg bis 2013/14 konsequent der mittleren Ländergruppe zugeordnet. Zum Ende der Zeitreihe (2014/15) erfolgt eine Einordnung in die untere Gruppe.

Die baden-württembergische Exklusionsquote steigt im Verlauf der Zeitreihe tendenziell an: von dem minimalen Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe dieses Indikators von 4,5 Prozent (2002/03) auf 5,2 Prozent im Schuljahr 2014/15. Dabei entwickeln sich die Wertanstiege wenig dynamisch (vgl. Tab. 24 im Anhang). Der Gesamtzuwachs über die Zeitreihe hinweg beträgt 0,7 Prozentpunkte. Die Entwicklung der baden-württembergischen Exklusionsquote verläuft damit anders als die Entwicklung des Ländermittelwerts, der über den Beobachtungszeitraum hinweg tendenziell sinkt (Gesamtrückgang 0,7 Prozentpunkte, vgl. Tab. 3 im Anhang). Ab 2011/12 ist die baden-württembergische Exklusionsquote größer als der Ländermittelwert, wobei der Abstand der Werte im Zeitreihenverlauf zunimmt und 2014/15 bei 0,8 Prozentpunkten liegt.

Der quantitative Ausbau schulischer Ganztagsangebote

Baden-Württemberg wird bezüglich des Indikators zum quantitativen Ausbau schulischer Ganztagsangebote (Ganztagsschulanteil) konsequent der unteren Gruppe zugeordnet.

Der Ganztagsschulanteil steigt durchgängig an: von 7,3 Prozent im Schuljahr 2002/03 auf den maximalen Wert im Hinblick auf die landesinterne Zeitreihe dieses Indikators von 37,0 Prozent (2014/15). Dabei sind die Wertanstiege im Zeitreihenverlauf wenig dynamisch (vgl. Tab. 24 im Anhang). Über die Z...