eBook - ePub

Verfolgung - Flucht - Asyl - Integration

Theologisch-praktische Quartalschrift

- 112 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Verfolgung - Flucht - Asyl - Integration

Theologisch-praktische Quartalschrift

Über dieses Buch

Kaum eine andere Thematik bewegt die politische Öffentlichkeit derzeit so sehr wie die Flüchtlingsfrage und – im größeren Rahmen – die Fragen von Migration und Integration. Flucht, Verfolgung und der Umgang mit Fremden sind zentrale Gegenstände der jüdisch-christlichen Traditionen und fordern Kirchen wie Theologien heraus. Dieser Band widmet sich den brennenden Zeitfragen und beleuchtet theologische, sozialwissenschaftliche, ethische und rechtliche Aspekte.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Verfolgung - Flucht - Asyl - Integration von Die Professoren u. Professorinnen der Fakultät für Theologie der Kath. Privat-Universität Linz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Religion. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

Theologie & ReligionThema

ReligionMichael Rosenberger

Ausnahmen nicht zur Regel machen1

Anfragen an den Vorschlag zur Regelung des assistierten Suizids

„My life, my choice at the end of my life!“ –„Mein Leben, meine Wahl am Ende meines Lebens!“ So lautete ein Debattenbeitrag im Rahmen der Volksabstimmung im US-Bundesstaat Massachusetts am 7. November 2012 über den „Death with Dignity Act“, der die ärztliche Beihilfe zum Suizid ermöglichen sollte. Anders als in Oregon 1994 (51 % Pro-Stimmen) und Washington 2008 (58 % Pro-Stimmen) votierten in Massachusetts aber 51 % der Wahlberechtigten gegen die gesetzliche Freigabe ärztlicher Suizidbeihilfe. Massachusetts im Nordosten der USA ist weder so konservativ wie der „Bible belt“ im Süden noch ganz so liberal wie Oregon und Washington im äußersten Nordwesten. Und obwohl der Slogan „my life, my choice“ in den USA in vielen Kampagnen, etwa zur sexuellen Selbstbestimmung, hohe Plausibilität genießt, hat er bisher erst in vier Bundesstaaten eine Öffnung der ärztlichen Suizidbeihilfe in Grenzfällen bewirkt.2

Würde man in Deutschland oder Österreich eine vergleichbare Volksabstimmung durchführen, dürften die Abstimmungsergebnisse keineswegs so knapp ausfallen. Eine eng begrenzte Freigabe der ärztlichen Suizidbeihilfe befürworten in Umfragen regelmäßig mehr als 90 % der Menschen. Und mir scheint, dass dasselbe Argument dabei den Ausschlag gibt wie es die Pro-Choice-Kampagnen in den USA stark machen: Es ist meine Entscheidung – da hat sich der Staat nicht einzumischen! Folgerichtig titelte die Kampagne von www.letzte-hilfe.de im November 2014: „Mein Ende gehört mir!“ Man fühlt sich erinnert an den Slogan der AbtreibungsbefürworterInnen in den 1970er-Jahren: „Mein Bauch gehört mir!“

Sollen wir uns also der überwältigenden Mehrheit im Lande anschließen und Suizidbeihilfe zulassen? Der Vorschlag, den Gian Domenico Borasio, Ralf J. Jox, Jochen Taupitz und Urban Wiesing3 2014 als Beitrag zur Debatte im deutschen Parlament vorgelegt haben, sagt ein sehr behutsames „Ja“. Sehr behutsam, denn er geht lange nicht so weit wie das die Bevölkerungsmehrheit wünschen würde. Aber er hält gerade angesichts dieser Mehrheit ein kategorisches Nein für unmöglich und versucht einen ethisch relativ restriktiven Kompromiss. Diesen möchte ich würdigen, indem ich drei Schritte gehe: Erstens schaue ich auf die etwas andere Gesetzes- und Debattenlage in Österreich, zweitens stelle ich meine Übereinstimmungen mit dem Entwurf der vier Kollegen dar, ehe ich schlussendlich einige kritische Anfragen stelle.

1 Österreich ist anders

Im Unterschied zu Deutschland gibt es in Österreich eine relativ eindeutige Gesetzeslage: § 78 StGB stellt die „Mitwirkung am Selbstmord“ unter Strafe: „Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“ Natürlich heißt das nicht, dass ein Gericht keine Ermessensspielräume hätte, wenn es zu einer Anklage aufgrund dieses Paragraphen kommt. Von der Würdigung eines ärztlichen Gewissenskonfliktes ist auch ein österreichisches Gericht nicht suspendiert, und insofern bleibt aus ärztlicher Sicht die Unsicherheit, ob ein Gericht sich den eigenen Überlegungen anschließt oder nicht.

Aufgrund dieser und anderer Erwägungen ist auch in Österreich eine Debatte über die Öffnung der ärztlichen Suizidbeihilfe im Gang. Im Auftrag des Bundeskanzlers hat sich die Bioethik-Kommission beim österreichischen Bundeskanzleramt mit dieser Frage beschäftigt und am 12. Februar 2015 ihre Position4 veröffentlicht. Dabei kam es zu zwei sehr unterschiedlichen Voten:

– 16 Mitglieder befürworten eine Lockerung des strafrechtlichen Verbots der Beihilfe zum Suizid. Sie plädieren für die Straffreiheit für nahe Angehörige, die erkennbar aus Mitleid handeln, und für Ärzte, die nach Aufklärung und Verstreichen einer Frist helfen, soweit es um volljährige einsichtsfähige Personen geht. Das ist ziemlich genau die Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing-Lösung.

– Acht Mitglieder stehen hingegen einer Lockerung des Verbots aus § 78 StGB kritisch gegenüber. Schon jetzt werde jeder Einzelfall eines Verstoßes sorgfältig geprüft und die Gewissensnot eines Arztes anerkannt. Die Änderung der Gesetzeslage wäre ein falsches Signal und könnte den Suizid zum Normalfall werden lassen. Außerdem sei die Äußerung des Suizidwunsches oft ein Hinweis auf ganz andere Bedürfnisse, etwa nach menschlicher Zuwendung und Aufmerksamkeit. Besser wäre es daher, detailliertere Richtlinien für die Strafverfolgung der Suizidbeihilfe zu erarbeiten, an Hand deren jeder Einzelfall zu prüfen und beurteilen sei.

Gerade weil das Mehrheitsvotum der Bioethikkommission sich zu 100 % mit dem Vorschlag von Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing deckt, kann ich direkt zur Kommentierung desselben übergehen. Dabei möchte ich zunächst meine Übereinstimmungen mit ihm nennen, ehe ich kritische Äußerungen anfüge.

2 Zustimmung

Ein erster Punkt meiner Zustimmung lautet: Ich teile die Analyse des Ist-Zustands. Ja, es gibt in seltenen Fällen Grenzen der Palliativmedizin und Schmerztherapie, sodass einzelne PatientInnen unter nicht linderbaren Schmerzen leiden müssen. Und ja, es gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit, wenn sie auch in Österreich deutlich geringer ist als in Deutschland. Schließlich ja, es gibt faktisch schon derzeit Fälle von Beihilfe zum Suizid, und dies aufgrund der unklaren Rechtslage meist unter unwürdigen Bedingungen für alle Beteiligten. Eine rechtliche Weiterentwicklung ist also durchaus erstrebenswert.

Ein zweiter Punkt meiner Zustimmung: Ich teile die Ziele des Gesetzesvorschlags von Borasio-Jox-Taupitz-Wiesing. Respekt vor Patientenautonomie, Fürsorge durch ärztliche Beratungspflicht, Schutz vor sozialem Druck auf Betroffene, Suizidprävention, Vermeidung der Freigabe der Tötung auf Verlangen, Rechtssicherheit für alle Beteiligten sind sechs ohne jedes Wenn und Aber erstrebenswerte und ethisch wertvolle Zielsetzungen.

Ein dritter Aspekt: Ich teile zwei fundamentalethische Annahmen:

– die Überzeugung, dass kein ethisches oder rechtliches Ge- oder Verbot ohne Ausnahme gilt. „Lex valet ut in pluribus“ heißt es schon bei Thomas von Aquin (s.th. I–II q. 94 art. 4): „Ein Gesetz gilt nur in der Mehrzahl der Fälle“ – oder frei übertragen: „Keine Regel ohne Ausnahme“. Daher stimme ich prinzipiell einer Grundstruktur zu, die etwas verbietet, dann aber Ausnahmen zulässt. Die noch offene Frage ist allerdings, wie und auf welcher Ebene die Ausnahme festgestellt werden soll bzw. kann.

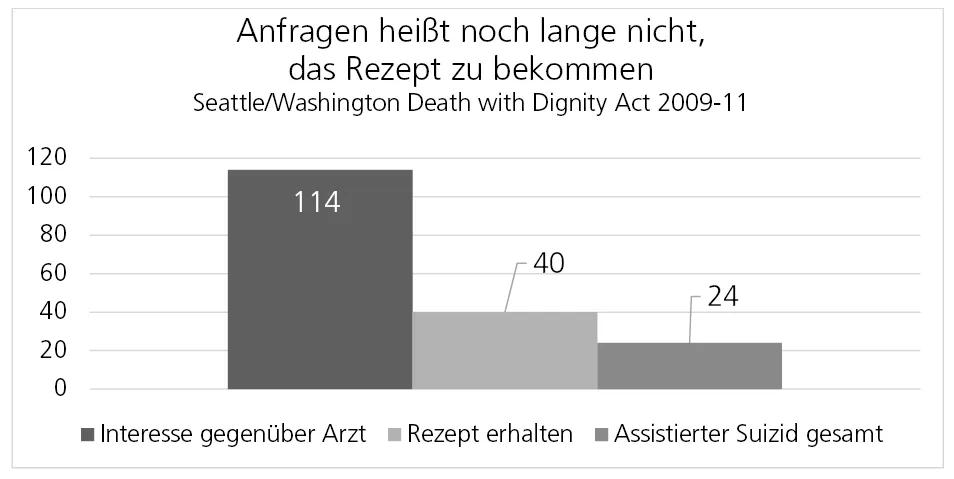

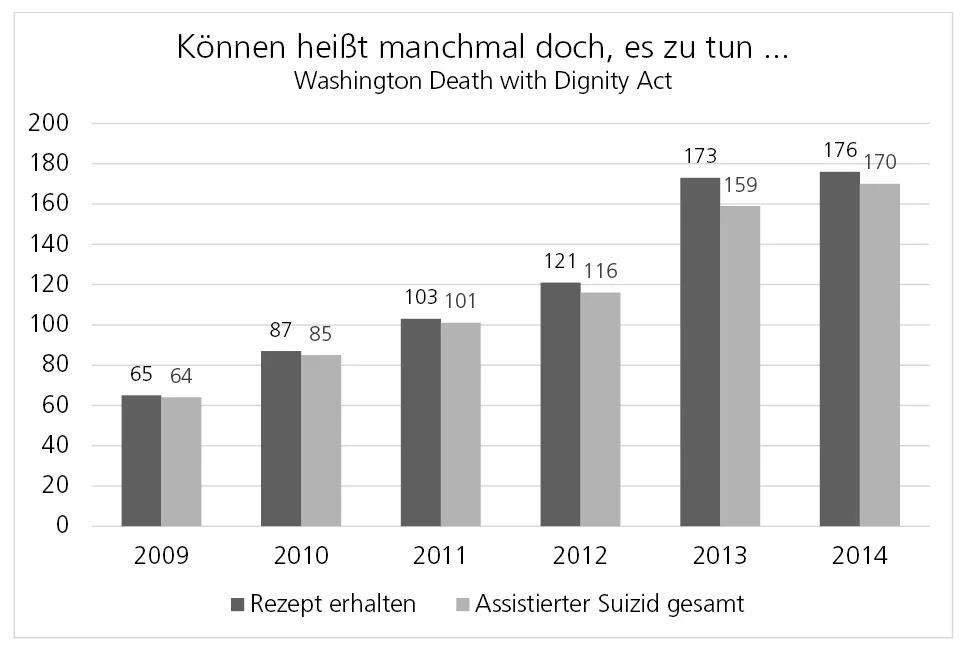

– die Überzeugung, dass das Öffnen eines Verbots in Einzelfällen eine gute Weise der Prävention sein kann, wenn diese Öffnung klug und differenziert geschieht und bestimmte Rahmenbedingungen hat. So nehmen in Oregon regelmäßig nur zwei Drittel derer, die ein Rezept für das tödliche Medikament erhalten haben, dieses auch in Anspruch (Abbildung 15). Und im Rahmen der Seattle Cancer Care Alliance im Bundesstaat Washington haben die ÄrztInnen in den Jahren 2009 bis 2011 nur 40 von 114 PatientInnen dieses Rezept ausgestellt, die ein Interesse daran geäußert hatten – also gerade einmal einem Drittel (Abbildung 2). Allerdings nehmen im Bundesstaat Washington insgesamt fast all jene das Medikament ein, die es bekommen haben (Abbildung 3).

Abbildung 1: Zahl der ausgestellten Rezepte für tödliche Medikamente und der tatsächlich durchgeführten Suizide im Rahmen des Oregon Death with Dignity Act.6

Abbildung 2: Zahl der geäußerten Wünsche auf Suizidbeihilfe, der ausgestellten Rezepte für tödliche Medikamente und der tatsächlich durchgeführten Suizide der Seattle Cancer Care Alliance 2009 – 2011 im Rahmen des Washington Death with Dignity Act.7

Abbildung 3: Zahl der ausgestellten Rezepte für tödliche Medikamente und der tatsächlich durchgeführten Suizide im Rahmen des Oregon Death with Dignity Act.8

Ein vierter und letzter Aspekt meiner Zustimmung betrifft die medizinethische Überzeugung, dass die Öffnung der ärztlichen Suizidbeihilfe das Vertrauen in den Arzt/die Ärztin eher stärken als schwächen würde – aufgrund der möglichen Offenheit des Gesprächs, die es bisher so nicht gibt, und weil der Arzt/die Ärztin die Tatherrschaft anders als bei der Tötung auf Verlangen dem Patienten/der PatientIn belässt.

3 Anfragen

Insgesamt kann ich also vielen Argumenten gut zustimmen. Doch an einigen Schlüsselstellen bleibe ich zweifelhaft bis kritisch. Diese betreffen drei Aspekte: Die grundsätzliche Bewertung des Suizids, die Bewertung der ärztlichen Situation und die Frage eines potenziellen Dammbruchs.

Die erste Anfrage: Ich halte den Verweis auf die Pluralität der Bewertung des freiverantwortlichen Suizids, den selbst einige evangelische TheologInnen für verantwortbar halten, für ethisch und juristisch sehr begrenzt relevant. Solange man eine universalistische Ethik und universale Grundrechte wie etwa die Menschenrechte für möglich hält oder gar postuliert – und ich tue das –, ist der ethische Pluralismus zwar eine Hürde, aber kein Argument. Über die Menschenrechte gibt es keinen weltweiten Konsens – wollen wir deswegen auf ihre weltweite Durchsetzung verzichten? Sie sind ja gerade wegen bestehender Dissense über ihre Geltung nicht nur formuliert, sondern demonstrativ proklamiert worden. Zudem scheint mir das zumindest implizite Plädoyer für einen Verzicht des Staats auf ethische und juristische Bewertung des Suizids – konsequent zu Ende gedacht – den Einsatz für bestmögliche Suizidprävention ohne Begründung dastehen zu lassen: Aus welchem Grund sollte man freiverantwortliche Suizide verhindern, wenn man deren ethische Qualität nicht beurteilen will?

Was also wäre ein vernünftiges (!) Argument für einen Suizid? Nicht dement zu werden? Nicht in Windeln gepflegt werden zu müssen, wie es die US-Amerikanerin Brittany Maynard befürchtete, die sich im November 2014 das Leben nahm? Nicht an den Rollstuhl gefesselt zu sein? Anderen nicht zur Last zu fallen? Ober eben doch nur das eine: Extreme, nicht linderbare Schmerzen, die man nicht mehr aushält? Dieses letzte würde ich gelten lassen – bei allen anderen habe ich erheblich ...

Inhaltsverzeichnis

- Da sein für Menschen auf der Flucht

- Asylrecht als Grundfreiheit – Aufenthalt als knappes Gut

- Kirchenasyl

- Sind die Sorgen berechtigt?

- Vertreibung, Flucht und Zerstörung

- „Jenseits von Eden“

- PastoralreferentInnen als Zeichen für eine andere Kirche

- Ausnahmen nicht zur Regel machen1