- 176 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Er hasste Krieg und führte zwei bewaffnete Kämpfe. Er sah sich als König von Gottes Gnaden und ordnete sich dem Kaiser unter. Er bevorzugte die Einsamkeit und suchte ständig nach einem Vertrauten.

König Ludwig II. von Bayern (1845-1886) reagierte auf seine Zeit mit einem veralteten und religiös verklärten Verständnis vom Königtum. Sein Beharren auf das "wahre,echte" Königsamt bewirkte das Gegenteil: Ludwig II. verlor sich selbst in der Realität eines mäßig mächtigen Staates und wurde 1886 seines Thrones und seine Lebens beraubt. Die Biografie berücksichtigt den neuesten Forschungsstand und bietet zugleich überraschende Einblicke und Deutungen.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Ludwig II. von Marcus Spangenberg im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Histoire & Histoire de l'Allemagne. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

»Schwer ist die Aufgabe«

1 Ludwig II. und die Realität des Königtums

Am 12. März 1864 notiert König Ludwig II. von Bayern in seinem nahezu täglich geführten Tagebuch: »Sonnabend Geschäfte, begann um ½ 9 Uhr«. Plötzlich reißt er das Buch herum und schreibt über die gesamte Seitenbreite »König!« – in sehr großen Buchstaben.

Zwei Tage zuvor, in der Nacht zum 10. März, hatte König Maximilian II., der Vater Ludwigs, in der Münchner Residenz die Sterbesakramente erhalten. Er verlangte nach seinem nicht einmal 19-jährigen Sohn. Was er ihm zu sagen hatte, ist nicht überliefert. Ludwig jedenfalls verließ weinend und tief erschüttert das Sterbezimmer des dritten bayerischen Königs, als dessen Nachfolger er von Geburt an erzogen wurde. Wenige Stunden später, gegen fünf Uhr morgens, ertönte über dem weitläufigen Sitz der Wittelsbacher in der Haupt- und Residenzstadt München die Trauerglocke und kündete vom Ableben Maximilian II. nach einer kurzen, aber schweren Krankheit.

Der bisherige Kronprinz Ludwig war nun »Ludwig II. von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und Schwaben etc.«, wie ihn die offizielle Titulatur auswies. Das darin zum Ausdruck kommende Gottesgnadentum war im 19. Jahrhundert mehr Symbol als von wirklicher Bedeutung. Immerhin erklärte die Verfassungsurkunde des Königreichs Bayern von 1818 die Person des Monarchen als »heilig und unverletzlich«. Es schützte aber den Herrscher nicht vor Angriffen und Beschneidungen seiner Macht – auch nicht Ludwig II.

Dieser erblasste und zeigte sich tief erschüttert, als er am Totenbett des Vaters von einem Diener zum ersten Mal mit »Majestät« angesprochen wurde. Aber, so berichtete der zeitgenössische Biograf Gottfried von Böhm, Ludwig fasste sich rasch, denn »die hohen und poetischen Vorstellungen, die er an das Königtum knüpfte, erhoben ihn, beglückten ihn und berauschten ihn bald«.

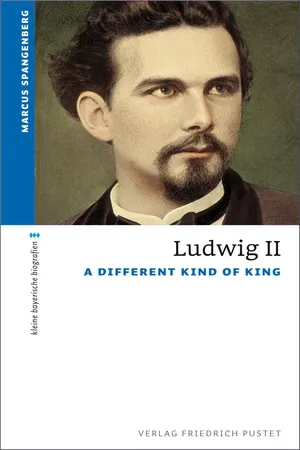

Abb. 1: Ludwig II. in bayerischer Generalsuniform. – Fotografie von Joseph Albert, 1864.

Ludwig kannte die Realität eines Königs von Bayern. Sein Vater regierte bereits von 1848 an, als der Erstgeborene im dritten Lebensjahr stand. So wusste der Sohn, was es heißt, den bedeutendsten Mittelstaat Deutschlands zu führen und mit den Möglichkeiten einer konstitutionellen Monarchie zurechtzukommen. Doch wirkliche Erfahrung im Regieren hatte Ludwig noch nicht gewinnen können. Die »poetischen Vorstellungen« waren bei seinem Herrschaftsantritt bedeutend größer als seine Kenntnisse.

Napoleon schuf den König

Dass Bayern ein Königreich war, verdankte es dem selbsternannten Kaiser der Franzosen, Napoleon I. Der erhöhte 1806 die mit ihm verbündeten Herrscher von Baden, Bayern, Württemberg und Sachsen um einen Stand. Ausgerechnet ein Aufsteiger aus korsischem Kleinadel und Revolutionär schuf aus dem Kurfürstentum Bayern ein Königreich. Damit wurde aus dem bisherigen Kurfürsten Max IV. Joseph der König Max I. Joseph – und Napoleon erhielt eine Tochter des gemachten Königs als Braut für seinen Stiefsohn Eugène de Beauharnais. Napoleons Familie wurde damit erstmals mit einer alten Adelsdynastie verbunden. Die Wittelsbacher regierten Bayern bereits seit 1180.

Ludwigs Urgroßvater Max Joseph kam aus einer pfälzischen Nebenlinie der Wittelsbacher, deren altbayerischer Stamm in der männlichen Linie bereits 1777 ausgestorben war. Von seinem Regierungsantritt 1799 an hatte sich in knapp zwei Jahrzehnten nicht nur der gesamte Staatsaufbau und darin auch die Stellung des Monarchen, sondern auch das Staatsgebiet selbst verändert. Am Ende der Entwicklung stand ein Land, das in seinen Grenzen nahezu unverändert bis heute existiert – mit Ausnahme der Rheinpfalz (bis 1835 »Rheinkreis«). Diese wurde 1816 Bayern zugeschlagen. Doch ohne direkte Landverbindung mit dem Kerngebiet Bayerns und durch eine französische Besatzungszeit geprägt behielt sie in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmestellung, bis sie 1946 Teil des neuen bundesdeutschen Landes Rheinland-Pfalz wurde.

Das junge Königreich Bayern enthielt noch mehr Zugewinne, darunter vor allem fränkische und schwäbische Territorien. Die Jahre 1803, 1806, 1810 und 1816 markieren die schrittweise Werdung eines Staatsgebiets, dessen Teile kulturell, wirtschaftlich, gesellschaftlich und konfessionell unterschiedlich geprägt waren. Damit kam dem Herrscher als verbindender Integrationsfigur für alle Untertanen und alle Landesteile eine überaus wichtige Funktion zu. Es war eine Herausforderung, der sich die Könige Bayerns in verschiedener Weise stellten. Für Ludwig II. sollte sie eines seiner größten Probleme werden.

Kurz nach dem 1. Januar 1806, als der bayerische Reichsherold durch München ritt und König und Königreich den Bürgern offiziell und feierlich kundtat, trat Bayern dem Rheinbund unter Napoleon I. bei. Neun Jahre später, nach Napoleons Sturz und dem Wiener Kongress, war Bayern Mitglied des Deutschen Bundes und damit ein selbstständiges, unabhängiges und vor allem gleichberechtigtes Mitglied dieses mitteleuropäischen Staatenvereins. In der Regierungszeit König Ludwig II., 1866, zerbrach dieser Bund. An seine Stelle trat 1870/71 das Deutsche Reich, in das Bayern integriert wurde und seine Souveränität verlor.

Zunächst änderte sich wenig daran, dass Bayern ein vorwiegend landwirtschaftlich geprägtes Land blieb, in dem Äcker, Weiden und Weinberge das Landschaftsbild bestimmten. Die Bauern stellten weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, von der rund 70 Prozent dem römisch-katholischen Glauben, der Konfession der Herrscher Bayerns, angehörten. Um die beginnende Industrialisierung zu ermöglichen, waren Importe an Kohle und Eisenerz – vornehmlich aus dem preußischen Staatsgebiet – notwendig. Überhaupt war Bayern im 19. Jahrhundert weitgehend von der Politik der Großmächte Österreich und Preußen abhängig, um seine Zukunft gestalten zu können.

Die wahren Machtverhältnisse

Bayern, das bereits 1808 eine kurzlebige Konstitution besessen hatte, die 1818 von einer Verfassung abgelöst wurde, war eine konstitutionelle Monarchie, in der König Ludwig II. als Oberhaupt des Staates alle Rechte der Staatsgewalt in seiner Person vereinte. Aber zugleich war er an ein von ihm zu berufendes Gesamtministerium, ein Parlament und – wie jeder seiner Untertanen – an eben diese Verfassung gebunden. Ludwig II. war kein absoluter Monarch mehr. Dieser profane Gegensatz zu seinen »poetischen Vorstellungen« eines Königs von Gottes Gnaden wurde noch dadurch verstärkt, dass in Wahrheit die Minister die Politik bestimmten, obwohl sie vom König – und nur von ihm – ernannt wurden.

Es war eine schleichende Entwicklung, die unter Max I. Joseph begonnen hatte. Bereits er ließ es geschehen, dass seine Macht durch seinen wichtigsten Minister Maximilian von Montgelas, der Aufgaben des Königs übernommen hatte, beschnitten worden war. Der Sohn und Nachfolger Ludwig I. war deutlich stärker autokratisch veranlagt gewesen, konnte aber an den konstitutionell definierten Machtverhältnissen nichts mehr revidieren. Das Ende Ludwig I. in der Märzrevolution 1848 stärkte noch einmal den Ministerrat (die Gesamtheit aller Minister).

Dessen Sohn Maximilian II. förderte durch seine Regierungsführung das Gewicht der Ministerarbeit. In dieser Situation, in der sich die Minister und die Beamten zunehmend als Träger des Staates verstanden und sich erst nachrangig als Berater des Königs sahen (wie es von der Verfassung eigentlich weiterhin vorgesehen war!), trat Ludwig die Nachfolge seines Vaters an.

Es kam nun vor allem darauf an, wie der König die ihm noch zustehende Macht ausnutzen konnte und wollte. Und welche Kraft und Bestrebung er als Staatsoberhaupt aufbrachte, das Geschehen in seinem Staate zu bestimmen und gegebenenfalls gegen den Ministerrat durchzusetzen. Er hatte die Möglichkeit, seine persönlichen Vorstellungen als Leitlinien des Staates vorzugeben. Gesetze traten nur mit der Unterschrift des Königs und der Gegenzeichnung durch den jeweiligen Fachminister als Mitverantwortlichen in Kraft. Die Frage war allerdings, wer diese aktiv gestalten und bestimmen würde. Letztendlich ausgeführt wurden sie ohnehin vom Beamtenapparat, der eine zunehmende Eigendynamik entwickelte, die die Wirkung der Verfügungen wesentlich bestimmte.

Die selbstbewussten Minister waren aber vom Vertrauen des Monarchen abhängig, der sie berief und entließ. Die Volksvertretung und die in ihr bestehenden Mehrheitsverhältnisse spielten bei der Ministerernennung nahezu keine Rolle. Das Parlament bestand aus zwei Kammern: der Ersten Kammer der Reichsräte (Mitglieder waren königliche Prinzen, oberste Kronbeamte, die Erzbischöfe von München-Freising und Bamberg, der Präsident des protestantischen Oberkonsistoriums, Oberhäupter ehemals reichsunmittelbarer Fürsten- und Grafenhäuser und vom Monarchen Berufene) und der Zweiten Kammer mit den gewählten Abgeordneten. In der konstitutionellen Monarchie Bayerns hatte diese nur geringe Befugnisse. Die beiden wichtigsten Rechte waren die Festsetzung des Budgets und die Beteiligung am Gesetzgebungsverfahren.

So holte sich Ludwig II. während seiner Regentschaft ausschließlich Minister aus dem liberalen Lager, auch als dieses von 1869 an in der Zweiten Kammer keine Mehrheit hatte. Die Politik wurde demnach von einer staatskonservativ-liberalen Führungsschicht bestimmt.

Eine Institution hatte eine bedeutende Funktion, die in der Verfassung in dieser Ausprägung nicht vorgesehen war: das Kabinettssekretariat. Es diente als Schaltstelle zwischen König und Regierung und war dadurch richtungsweisend. Dessen Leiter, der die persönlichen Angelegenheiten des Königs der Öffentlichkeit gegenüber regelte und sogar auf politischem Gebiet zwischen dem Monarchen und den Ministern Einfluss nahm, kam unter Ludwig II. stets aus der liberalen Führungsschicht. Damit war eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Ministern möglich, die mit Blick auf den späteren Rückzug Ludwigs als Staatsoberhaupt und Integrationsfigur Bayerns eminent wichtig wurde. Der Kabinettssekretär war der einzige Beamte, der den König regelmäßig zu Gesicht bekam und damit die grundsätzliche Möglichkeit besaß, auf diesen einzuwirken.

In diesem komplexen Herrschaftssystem aus Monarch, Ministerium, Kabinettssekretär und Parlament hatte Ludwig II. nun als König zu agieren und zu repräsentieren. Für einen in Regierungsfragen Unerfahrenen war dabei mit einer »poetischen Vorstellung« nichts zu gewinnen. Vor allem dann, wenn die weitere Geschichte Aufgaben bereithielt, die jedem an seiner Stelle eine große Herausforderung gewesen wären. Ohne davon beim Regierungsantritt im März 1864 zu wissen, gab Ludwig damals kund: »Groß ist und schwer die mir gewordene Aufgabe.« Und weiter: »Ich baue auf Gott, daß er mir Licht und Kraft schicke, sie zu erfüllen.«

Königtum von Gottes Gnaden

Das noch fortwirkende Herrscherbild vom Gottesgnadentum stand kaum mit den sich verändernden Zeiten im Einklang. Dennoch sollte es Ludwig II. mehr bestimmen als jeden seiner Vorgänger. Er maß der Übertragung des Königsamtes durch Gott – und nicht durch Waffengewalt oder eigene Leistung – eine Bedeutung zu, die ihn nur diesem gegenüber Verantwortung tragen ließ. Die Legitimation durch Gott steuerte das Handeln des Herrschers im christlichen Sinne. Bereits Ludwigs Vater, König Maximilian II., wurde bei seiner Erstkommunion ermahnt, ein Herrscher zu werden, der »erleuchtet vom Geiste Christi, entflammt von der Liebe Christi, gestärkt durch das Wort Christi, geleitet von der Gnade Christi seinem Volke … ein Abbild des ewigen Gottes« sein möge. Dies stand in der langen Familien-Tradition der Prinzenerziehung, zu der viele Jahrzehnte vorher bereits die Weisung erging, ein Herrscher müsse »… durch den Abscheu gegen jede geringere Sünde beweisen, daß du Gott und das Heil deiner Seele höcher achtest, als alle sinnlichen Genüsse, … höher als das Leben selbst.«

Dass es von dieser Ansicht noch eine Steigerung geben konnte, die sich mit ausgeprägt persönlichen Problemen zu einem unheilvollen Königsverständnis entwickelte, bewies Ludwig II., König von Bayern. Er sah sich als ein christlicher Ritter, der als Mittler zwischen Gott und dem Volk fungieren und daher besonders vorbildlich und sündenfrei sein müsse.

»Wie schnell sind doch die 18 Jahre geschwunden«

2 Prägungen in Kindheit und Jugend

Maximilian war lange auf »w...

Inhaltsverzeichnis

- Buchinfo

- Zur Buchreihe

- Haupttitel

- Impressum

- Vorangestellte Worte über einen anderen König

- 1 Ludwig II. und die Realität des Königtums

- 2 Prägungen in Kindheit und Jugend

- 3 Die ersten beiden Regierungsjahre

- 4 Ludwig errettet Richard Wagner

- 5 Das Wendejahr 1866

- 6 Verlobung mit Sophie in Bayern

- 7 Ludwig am politischen Scheideweg

- 8 1870/71 und seine Folgen

- 9 Ludwigs schwierigster Kampf

- 10 Schlösser als symbolisiertes Gottesgnadentum

- 11 Ludwigs Rückzug aus der Öffentlichkeit und Niedergang

- 12 Ende und Anfang

- Zeittafel

- Bildnachweis

- Literaturverzeichnis

- Ausgewählte Internetadressen

- Eigenanzeige