- 152 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

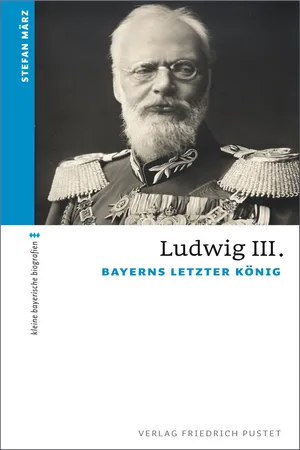

König Ludwig III. bestieg im Jahr 1913 den bayerischen Thron. Bereits vor seinem Regierungsantritt hatte sich der unkonventionelle Wittelsbacher politisch einen Namen als überzeugter Föderalist und Förderer von Wirtschaft und Wissenschaft gemacht. Daneben betrieb er jahrzehntelang ein landwirtschaftliches Mustergut, was ihm den liebevoll-spöttischen SpitzNamen "Millibauer" einbrachte. Die Regierungszeit dieses volkstümlichen Königs wurde jedoch vom Ersten Weltkrieg überschattet. Am Ende des verheerenden Konflikts stürzte die Monarchie in der Novemberrevolution des Jahres 1918. Ludwigs wechselvolle Lebensgeschichte wirft Fragen auf: War der Zusammenbruch des Königreichs in seiner Person und seiner politischen Agenda begründet? Bestanden Chancen zur Rettung und Erneuerung der Monarchie?

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Ludwig III. von Stefan März im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Deutsche Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

»Wir haben nur Berechtigung,

wenn wir das Volk für uns haben,

wenn wir sozial empfinden und sozial handeln.«

wenn wir sozial empfinden und sozial handeln.«

Kronprinz Rupprecht von Bayern

9 Zusammenbruch und Revolution

Die Stimmungskrise

In Bayern war ein großer Teil der Bevölkerung durch den sich totalisierenden Krieg betroffen. Zunehmend wurde die Stimmungslage fataler. Der Historiker Karl Alexander von Müller wandte sich infolge eines Urlaubs, den er in Oberbayern verbracht hatte, im August 1916 besorgt an Hertling: »Weniges in diesem Weltkrieg war mir erschütternder, als die Stimmung, die ich unter diesen kernbayerischen, bisher grundkonservativ und königstreu gesinnten Bauern angetroffen habe. Sie äußert sich, in erschreckendem Umfang, unverhohlen in der Öffentlichkeit, im Gasthaus, auf der Straße, in der Bahn, wie in persönlichem Gespräch.« In einem geheimen Stimmungsbericht warnte das Kriegsministerium im Juli 1917, dass die Lage in den Städten als »Müdigkeit« zu bezeichnen sei, die Berichte vom Land sprächen hingegen von »Trostlosigkeit«. Die Öffentlichkeit beginne, die Hauptschuld an der Fortdauer des Krieges nicht beim Feind, sondern bei der eigenen Regierung zu suchen.

Ende Januar 1918 kam es in mehreren bayerischen Städten zu Arbeitsniederlegungen. Deren Ursachen lagen in den ergebnislosen Reformbestrebungen, der Lebensmittelkrise und den enttäuschten Hoffnungen auf einen Verhandlungsfrieden. In München versuchte Kurt Eisner, der radikale Führer der bayerischen USPD, den Ausstand zu einem unbefristeten Generalstreik auszudehnen. Seine Verhaftung und die anderer Streikführer bannten diese Gefahr. Daraufhin war es der gemäßigten Münchner SPD möglich, sich an die Spitze des Protests zu setzen und diesen ruhig zu Ende zu führen. Eine Aussprache zwischen Streikendenvertretern und der Staatsregierung erzielte zusätzliche Beruhigung. Allerdings kam es nun darauf an, ob man sich mit freundlichen Zusagen an die Arbeitervertreter begnügte, oder ob wenigstens einige der politischen Forderungen in die Tat umgesetzt würden.

Das Scheitern der Symbolpolitik

Die Bevölkerung erwartete von Ludwig III. spätestens ab 1917 nicht mehr nur Verständnis und Vertrauenswürdigkeit, sondern konkrete innen-, sozial- und außenpolitische Erfolge. Anhaltende Fehlschläge in der Ernährungspolitik, der Friedensfrage und auf dem Gebiet der Verfassungsreformen wurden für die Monarchie existenzbedrohend. In all diesen Bereichen wurde Ludwig zu spät oder gar nicht aktiv. Zu seinem Autoritätsverlust trug auch seine eindeutige Haltung zur Kriegszielfrage bei. Die schwindende Glaubwürdigkeit der Monarchie lag zudem daran, dass seine Durchhalteappelle keine Selbstkritik erkennen ließen. Wenngleich seine Einflussmöglichkeiten im komplizierten Geflecht von Reichsmonarchie, Bundesstaaten, Reichs- und Heeresleitung, bayerischer Staatsregierung und Parlament begrenzt waren, erwartete die Bevölkerung zumindest aktiven Einsatz.

Die bewährten Formen der Herrschaftsrepräsentation funktionierten nicht mehr, was an der Goldenen Hochzeit des Königspaars im Februar 1918 deutlich wird: Ludwig ordnete inmitten der Januarstreiks ein prunkvolles fünftägiges Fest an. Kriegsminister von Hellingrath empfand es als »politisch wenig klug, ein Gepränge zu entwickeln, das so gar nicht in den Ernst der Zeit passte«. Als vor der Residenz ein Standkonzert stattfand, wurde die Missbilligung der Bevölkerung überdeutlich. Hellingrath befand, es habe nicht die übliche Begeisterung geherrscht, »lautlos die schwarze Menge, das schwache Hoch einiger Gesinnungstüchtiger fand nirgends leises Echo, manch böses Wort mag wohl da unten gefallen sein«.

Die Feierlichkeiten zum Namenstag des Königs im August 1918 zeigen, dass die Bevölkerung einen neuen Hoffnungsträger gefunden hatte. Kronprinz Rupprecht berichtet dazu in seinem Tagebuch: »Die Verstimmung gegen meinen Vater macht sich durch die […] auffallend geringe Beflaggung der Häuser erkenntlich, sowie die geringe Beteiligung an der abendlichen Serenade, bei der gewissermaßen demonstrativ nach dem Hoch auf meinen Vater auch ein Hoch auf mich ausgebracht wurde, was mir umso peinlicher war, als im Volke allgemein davon gesprochen wird, dass mein Vater nach dem Kriege zu meinen Gunsten abdanken müsse.« Es spricht einiges dafür, dass ein solcher Schritt, wenn er rechtzeitig erfolgt wäre, eine weitere Eskalation verhindert hätte. Nur gelangte die Frage nach dem »richtigen« König von Bayern nicht mehr auf die Agenda.

Abb. 20: Gedenkmünze zur Goldenen Hoch-zeit des bayerischen Königspaares im Jahr 1918.

Das vor dem Krieg begonnene Experiment der konstitutionell-repräsentativen Bürgermonarchie war damit praktisch gescheitert. Dass es zu einer Revolution kommen musste, war jedoch nicht zwangsläufig. In einem privaten Gespräch hatte der weitsichtige Kronprinz den Weg zu einer Neuinterpretation des Königtums gewiesen: »Wir haben nur Berechtigung, wenn wir das Volk für uns haben, wenn wir sozial empfinden und sozial handeln.« Als überzeugter Legitimationsstifter einer parlamentarischen Monarchie hätte auch Ludwig zweifellos Erfolg haben können. Er versäumte es jedoch, trotz der von ihm gesuchten Nähe zum städtischen Bürgertum, zur ländlichen Bevölkerung sowie zu den Soldaten den epochalen Umgestaltungen des Weltkrieges mit reformerischer Konsequenz zu begegnen. Die Zeichen der Zeit erkannte er viel zu spät.

Militärischer Zusammenbruch

Der Sieg im Osten schien für 1918 eine strategische Chance im Westen zu bieten. Die Frühjahrsoffensive in Frankreich, das größte militärische Einzelunternehmen der Geschichte, sollte die Entente zum Frieden zwingen. Das deutsche Westheer wurde auf etwa vier Millionen Mann verstärkt. Rupprecht wunderte sich über die optimistischen Erwartungen und warnte seinen Vater Anfang Februar 1918, dass man für einen Durchbruch dennoch weit mehr Soldaten benötige: »Selbst wenn alle Ost-Truppen für den Westen verfügbar würden, wäre hiermit ein ausschlaggebender Erfolg im Westen noch keineswegs völlig sicher gestellt.« Der König verschloss sich hingegen zunehmend den Realitäten. Bezüglich des bevorstehenden Eingreifens der Vereinigten Staaten auf dem europäischen Kriegsschauplatz bedeutete er seinem Sohn, »die Amerikaner hätten in Europa nichts zu schaffen«. Nach erheblichen Mühen gelang es dem Kronprinzen, ihm in »mehr denn einer Hinsicht die Augen zu öffnen«. Eine Einmischung seines Vaters bei der Heeresleitung oder beim Kaiser erwartete er angesichts dessen »Energielosigkeit« aber nicht.

In den Monaten März bis Mai 1918 erzielten mehrere deutsche Großangriffe erhebliche Geländegewinne. Schließlich gerieten die Angriffe jedoch ins Stocken. Die alliierte Front konnte nicht durchbrochen werden und die taktischen Erfolge änderten nichts an der strategischen Lage. Das Zeitfenster schloss sich, während die Heeresleitung weiter ihre Offensivpolitik verfolgte. Der letzte deutsche Vorstoß verpuffte Mitte Juli fast wirkungslos. Was folgte, war ein alliierter Gegenangriff, der binnen Tagen zu dramatischen deutschen Geländeverlusten führte. Im August 1918 begann nach der Westfront auch die Ostfront zusammenzubrechen, nachdem die Entente von Archangelsk aus einen Vormarsch startete. Das Kaiserreich war am Ende seiner Ressourcen und konnte die Verluste weder qualitativ noch quantitativ ersetzen. Dies führte zu einer dramatischen Zuspitzung der politischen Lage.

Bayerisch-preußische Verstimmungen

Der Krieg wurde angesichts schwindender Siegeschancen sowohl von den bayerischen Soldaten als auch in der bayerischen Bevölkerung zunehmend als preußische Angelegenheit betrachtet. Nationale Deutungsmuster verloren rapide an Überzeugungskraft, während partikularistische Strömungen immer mehr an Bedeutung gewannen. In einer Denkschrift des bayerischen Kriegsministeriums im Sommer 1918 heißt es: »Der Gegensatz zwischen Preußen und Bayern […] hat in neuerer Zeit eine derartige Vertiefung erfahren, dass eine weitere Verschärfung die Fortentwicklung des Deutschen Reiches und die Interessen der Landesverteidigung ernsthaft gefährden müsste.« Ursächlich dafür seien die »zentralistischen Bestrebungen […], welche das Deutsche Reich in einen unter überwiegender preußischer Zentralgewalt stehenden Staat mit erheblich gekürzten politischen Rechten der süddeutschen Völker und Dynastien umzuwandeln wünschen«. Die Bevölkerung sei überzeugt, dass Bayern benachteiligt werde.

Eine demonstrative Geste des bayerischen Herrscherhauses gegenüber Preußen blieb angesichts der durch Ludwig III. beschworenen Bündnistreue aus. Zunehmend wurde – ausgerechnet (!) – ihm »Preußenfreundlichkeit« zum Vorwurf gemacht. Dabei teilte die bayerische Königsfamilie die antipreußische Attitüde der Bevölkerung. Rupprecht notierte gegen Kriegsende: Armes Bayern, das so zu büßen hat für Preußens Fehler!« Seine Schwester Wiltrud stellte fest, es sei täglich dringlicher, »dass Papa etwas öffentlich sagen sollte, dass er zu den Preußen nicht so gut stehe, wie man dummerweise in München meint«. Die Königin prophezeite gar: »Ihr werdet sehen, Bayern wird noch von Preußen gefressen.« Prinz Franz drückte privat aus, »das populärste wäre jetzt ein Krieg gegen die Preußen – natürlich darf man das nicht«.

Kein Friede in Sicht

Mit der Idee des Siegfriedens hatten sich die Spitzen des Reiches einem Paradigma unterworfen, das zu einer Belastung erwuchs. Sobald der Krieg nicht mehr zu gewinnen war, musste der Konsens des Durchhaltens zusammenbrechen. Der Standpunkt des Königs von Bayern, dass der Frieden die Opfer aufwiegen müsse, blieb jedoch bestehen. Kronprinz Rupprecht gewann bereits früh die Überzeugung, dass der Krieg militärisch nicht zu gewinnen und es geboten sei, einen Frieden ohne Annexionen zu schließen. Ludwig hingegen war, wie der Kronprinz im Mai 1916 feststellte, »allzu optimistischer Ansicht und steht noch immer auf dem Standpunkte, den auch ich in Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse bis zum Sommer 1915 vertrat«. Er machte für die Fehleinschätzungen des Vaters vor allem dessen Umfeld verantwortlich: »Wenn er nur einen jüngeren Minister zur Seite hätte, denn Graf Hertling ist infolge seines Alters und zunehmender Arterienverkalkung nicht mehr im Stande, seinen so wichtigen Posten auszufüllen.«

Ludwig III. bedauerte noch im August 1918, dass auch das verstrichene Jahr keinen Frieden gebracht hatte. Für ihn kam ein Verständigungsfriede nach wie vor nicht in Betracht. Somit galt es, »weiterzukämpfen, alle Mühsale und Entbehrungen auch fernerhin auf uns zu nehmen in der sicheren Zuversicht, dass Gott unsere gerechte Sache zum Siege führen wird«. Dahinter wurde das Dilemma offenbar, dass die Mittel der Diplomatie im sich totalisierenden Krieg versagten. Die Radikalisierung der Kriegführung, die beispiellosen Opfer an Menschen und Material, die Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen und die Aufstachelung nationaler Leidenschaften schränkten die Handlungsspielräume stark ein. So wuchs in allen kriegführenden Staaten die Neigung, den Krieg bis zum Zusammenbruch der Gegner auszukämpfen. Keine der Mächte war bereit, zum labilen Status quo ante zurückzukehren, solange die Hoffnung auf eine Verbesserung der militärischen Lage bestand.

Die bayerische Staatsregierung setzte sich, wenn auch spät, für eine Friedensinitiative ein. Dandl drängte Ludwig III. im August 1918, es sei höchste Zeit, bei der Reichsleitung auf einen Friedensschluss hinzuwirken. Die militärische Lage könne sich nur noch verschlechtern. Der Monarch, der kurz zuvor noch in Eroberungsträumen geschwelgt hatte, gab schließlich nach. Dandl reiste am 2. September 1918 nach Berlin, wo er den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses den Ernst der Lage darlegte. Er kam zum alarmierenden Schluss, dass es um den Fortbestand der Monarchie gehe. Obwohl er vom Reichskanzler entschiedene Schritte einforderte, vertröstete ihn dieser mit vagen Beschwichtigungen. Der bayerische Kronprinz reagierte entsetzt: »Welch kläglicher Standpunkt für einen Reichskanzler!«

Die akute Monarchiekrise

Der Krieg wurde Ende September 1918 verloren gegeben. Als Voraussetzung für Friedensverhandlungen wurde die Revolution von oben beschlossen: Am 30. September unterschrieb der Kaiser einen Erlass, in dem der Rücktritt von Reichskanzler Hertling bekanntgegeben und der Wunsch geäußert wurde, »dass Männer, die vom Vertrauen des Volkes getragen sind, in weiterem Umfang teilnehmen an den Rechten und Pflichten der Regierung«. Wilhelm II. betonte gegenüber Ludwig III., er trenne sich »sehr schweren Herzens« von seinem Reichskanzler. Der König bedauerte Hertlings Rücktritt »auf das Lebhafteste«. Als Nachfolger wurde der badische Thronfolger Prinz Max mit der undankbaren Aufgabe betraut, den Frieden anzubahnen. Noch in der Nacht zum 4. Oktober ging ein deutsches Waffenstillstandsangebot an den amerikanischen Präsidenten Wilson ab.

Dieser schraubte seine Forderungen allerdings schrittweise nach oben. Waren zunächst das amerikanische 14-Punkte-Programm vom Januar...

Inhaltsverzeichnis

- Buchinfo

- Zur Buchreihe

- Haupttitel

- Impressum

- Prolog

- Prinz aus königlichem Hause

- Familie und Privatleben

- Chancen und Grenzen historischer Biografien

- Förderer der Wissenschaft und Technik

- Chancen und Grenzen historischer Biografien

- Auf dem Thron

- Der Monarch im Ersten Weltkrieg

- Der König und die Heimatfront

- Zusammenbruch und Revolution

- Zeittafel

- Bildnachweis

- Stammtafel

- Literatur

- Eigenanzeige