![]()

II. Mitarbeiterführung

Nach wenigen Tagen im Job geht der neue CEO hinunter in die Produktion. Während die übrigen Arbeiter schwer beschäftigt sind, lehnt ein Mann an der Wand und schaut zu. Der CEO steuert auf ihn zu und fragt: »Hey, wie viel verdienen Sie pro Woche?« Sichtlich überrascht antwortet der Mann: »Zwei- bis dreihundert Dollar.« Der CEO zückt seine Brieftasche, drückt dem Mann sechshundert Dollar in die Hand und herrscht ihn an: »Hier haben Sie zwei Wochenlöhne. Sie sind gefeuert!« Eilig und ohne ein Wort zu sagen, verlässt der Mann das Gebäude, während der CEO verkündet: »So läuft das hier: Wir haben immer zu tun!« Beim Hinausgehen fragt er einen der verblüfften Arbeiter, welchen Job der Gefeuerte hatte. Die Antwort: »Der? Das war der Pizzabote.«

Die Anekdote zeigt, was passiert, wenn Machermentalität in Aktionismus umschlägt. Brian J. Robertson erzählt sie in seinem Buch »Holacracy«, in dem er für eine Abkehr von der traditionellen Hierarchie plädiert (Robertson 2016, S. 16). Wenn ein Chef meint, »sich um alles selber kümmern zu müssen«, liegt es meist auch am eigenen Führungsverständnis. Und wenn jemand 20, 30 oder mehr Mitarbeiter eingestellt hat und die »alle nix« taugen, kann es nicht nur an den anderen liegen! Ich spreche aus eigener Erfahrung. Als Gründer war ich einer dieser Heißsporne, denen nichts gut genug ist, die oft kritisieren und selten loben, nach dem Motto: »Du hast zehn Angebote geschafft? Gut, und warum nicht zwölf?« Oft verzweifelte ich an meinen Leuten – und sie an mir. Die Wende kam, als ich mehr und mehr verstand, wo ich mir durch mein Verhalten selbst ein Bein stellte. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was ich – manchmal schmerzhaft – im Laufe meiner Jahre als Chef gelernt habe. Vielleicht bewahrt es Sie vor dem ein oder anderen Führungsfehler.

![]()

7. Erwartungen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Eine Anekdote aus dem Beraterleben

Einer meiner Kunden schmiss nach einem Telefonat wütend sein Smartphone weg. Sein Büroleiter hatte sich telefonisch krankgemeldet. Leider saß der Kunde im Auto und so traf das gute Stück die Windschutzscheibe seines Porsches. Damit war nun nicht nur der Büroleiter eine Woche krank, sondern auch das Handy kaputt. Und die Windschutzscheibe.

Warum regen sich Chefs so maßlos darüber auf, wenn ein Mitarbeiter mal eine Woche ausfällt? Ein ganz wesentlicher Punkt ist der eigene Maßstab. Als Unternehmer, Gründer oder ehrgeiziger Manager leistet man es sich so gut wie nie, krank zu sein, gönnt sich kaum Urlaub und kennt keine 40-Stunden-Woche. Denselben Maßstab legen viele bewusst oder unbewusst auch an ihre Mitarbeiter an.

Ein unsinniger Anspruch

Für Gründer ist das eigene Unternehmen der Lebensmittelpunkt. Besonders Jungunternehmer, die meist noch keine Familie haben, können gar nicht verstehen, dass man auch noch andere Interessen im Leben haben kann. Nur Loser geben sich im Job mit 100 Prozent zufrieden! Und wenn jemand das tut, der auf der eigenen Gehaltsliste steht, ärgert das manchen Unternehmer kolossal.

Die eigentliche Frage ist: Wer hat hier das Problem? Sie als Chef oder Ihr Mitarbeiter?

Natürlich gibt es Mitarbeiter, die sehr hohen Einsatz zeigen und sich so engagieren, dass es eine wahre Freude ist. Ich kann jedoch nicht erwarten, dass jeder meiner Mitarbeiter so ist. Und wenn jemand pünktlich nach acht Stunden Feierabend macht, seine Aufgaben aber korrekt erledigt, dann ist das völlig o.k. Stellen Sie sich mal vor, wie Ihre Fluktuation aussähe, wenn Sie nur hoch motivierte, überdurchschnittlich engagierte Mitarbeiter hätten. Wie schnell wollen Sie denn wachsen, um allen adäquate Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten?! Wenn alle Mitarbeiter so denken und handeln wie Sie als Chef oder Vorgesetzter, dann wollen die meisten doch auch selbst Chef und Vorgesetzter werden.

Einer meiner ersten Mitarbeiter reichte gleich nach seinem Urlaub sofort den nächsten Urlaub ein. Damals war das für mich ein ungeheuerlicher Akt und ein Grund, mal ein ernstes Wort mit ihm über die richtige Arbeitseinstellung zu sprechen. Heute kann ich darüber lächeln. Es war eine Belanglosigkeit, an der aber fast das Arbeitsverhältnis kaputtgegangen wäre – nicht weil der Mitarbeiter sich falsch verhalten hatte, sondern weil sein Verhalten in meiner Wahrnehmung einfach unzulässig war.

Die Folgen überzogener Erwartungen

Wenn man als Chef nicht aufpasst, legt man permanent einen Maßstab an die Mitarbeiter an, der doch nur für den Chefposten gelten sollte. Ein Mitarbeiter, der nicht genauso viel gibt wie man selbst, ist schon ein Verweigerer. Und ab dem Moment, wo das zum ersten Mal auffällt, wird dieser Mitarbeiter noch etwas kritischer beäugt. Von diesem Augenblick an registriere ich als Chef noch genauer, wann die Person in den Feierabend verschwindet und ob sie im Abteilungsmeeting den nötigen Enthusiasmus zeigt.

»Wenn Sie etwas nicht ändern können, dann bringt es auch nichts, sich darüber aufzuregen.«

(Reto Wittwer, ehem. Chef der Kempinski-Gruppe)

Wie aus einer Mücke ein Elefant wird oder Einzelfälle zum Standard hochschaukeln

Ein Kunde beklagte sich an drei aufeinanderfolgenden Terminen jedes Mal über das Fehlverhalten eines Mitarbeiters. Er bemerkte gar nicht, dass ich die Geschichte längst kannte. Dabei ging es um eine Situation, die der Mitarbeiter nicht geschickt gelöst hatte. Ich fragte, wie oft ein solches Problem entstünde, und erwartete, dass dies zwei- bis dreimal im Monat der Fall wäre. Die Antwort war erschütternd. Es handelte sich um eine einzige Ausnahme! Das gesamte Tagesgeschäft hat der Gescholtene also einwandfrei abgearbeitet. Hört man jedoch den Chef (meinen Kunden) reden, denkt man, der Mitarbeiter könne nicht mal seinen Rechner alleine hochfahren. So behandelt der Chef den Mitarbeiter vermutlich auch, und irgendwann wird dies zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung: Wem man erkennbar nichts zutraut, der traut sich auch selbst irgendwann nichts mehr und macht wirklich mehr Fehler.

3 Tipps für eine realistische Erwartungshaltung

1. Augenmaß

Machen Sie sich klar, für welche Aufgaben ein Mitarbeiter zuständig ist. Bei diesen Zuständigkeiten dürfen Sie erwarten, dass der Mitarbeiter gute Arbeit abliefert. Alles andere ist nice to have. Bleibt es aus, sollte es kein Grund für Ärger und Frust sein. Schauen Sie gelegentlich in die Aufgabenübersicht (mehr dazu im Kap. 22).

2. Ausgewogenheit

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, Arbeitsleistungen in den Schatten kleiner Ausrutscher zu stellen. Behalten Sie die Gesamtleistung des Mitarbeiters im Blick.

3. Messlatte festlegen

Beantworten Sie sich selbst die Frage: Wann bin ich zufrieden? Ein Motto wie »Luft nach oben ist immer« ist viel zu schwammig und führt geradewegs in die permanente Unzufriedenheit. Ein klarer Maßstab ist z.B.:

> »Steigerung Deckungsbeitrag um 15 % in sechs Monaten«

> »Verringerung der Fluktuation um 25 % in zwölf Monaten«

Damit kann man zufrieden sein. Wen interessiert denn noch die genaue Anzahl der Raucherpausen, solange solche Ziele erreicht werden?

![]()

8. Zusammenarbeit: Zwischen Gängelei und Vertrauen

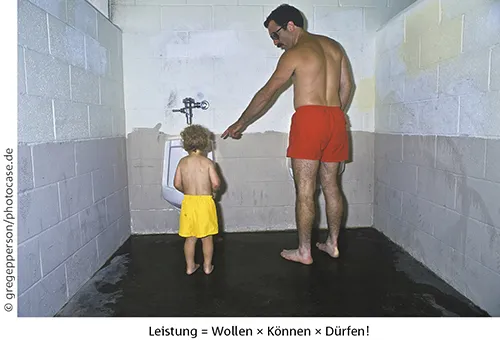

Wie entsteht Leistung? In meiner Zeit als Jungunternehmer gab mir ein Berater eine kurze Formel mit auf den Weg. Damals begriff ich noch nicht, wie viel Kraft in dieser Zeile steckt. Bis heute ist sie der Maßstab, an dem ich mein Führungsverhalten ausrichte.

Leistung = Wollen × Können × Dürfen

Auch wenn Sie gelegentlich daran zweifeln: Die meisten Menschen wollen an ihrem Arbeitsplatz etwas leisten. Die Zahl der Mitarbeiter, die in einem Unternehmen in der festen Absicht anheuern: »Hier mache ich mir einen faulen Lenz, schaue, dass ich möglichst viel Arbeit auf andere abwälze, und gehe meinem Chef täglich auf die Nerven«, dürfte gering sein. Fast jeder startet erwartungsfroh und voller Hoffnung in einen neuen Job. Doch zwischen Anfangseuphorie und Dienst nach Vorschrift liegen manchmal nur wenige Monate. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

Nicht Motivation, sondern Demotivation ist das Problem

Ich halte es mit Reinhard K. Sprenger, der sagt, man müsse Mitarbeiter nicht motivieren. Es genüge vollkommen, sie nicht zu demotivieren (vgl. Sprenger 2014). Ein guter Anfang ist daher, als Chef den Leistungswillen seiner Leute nicht zu zerstören. Hilfreich ist, sich an das zu erinnern, was Sie selbst früher demotiviert hat und was Ihre Chefs besser gelassen hätten. Denn eins ist sicher: Die meisten Mitarbeiter heuern zwar bei Unternehmen an – doch sie verlassen Führungskräfte. Das meint nicht nur der Motivationsspezialist Sprenger, sondern das ist auch empirisch belegt: Fast jeder vierte Arbeitnehmer hat laut Gallup-Umfrage schon einmal wegen seines Chefs gekündigt. Viele andere denken zumindest darüber nach. 2015 war das in der größten Mitarbeitergruppe – nämlich in derjenigen mit geringer Bindung ans Unternehmen – jeder Achte, bei den richtig Frustrierten – denen ohne jegliche emotionale Bindung ans Unternehmen – sogar jeder Zweite (vgl. Gallup-Präsentation zum Engagement Index 2015, S. 15, 20, 36).

»Ein guter Trainer kann eine Mannschaft um 10 Prozent verbessern, ein schlechter macht sie 50 Prozent schlechter.«

(Giovanni Trapattoni)

Zurück zur Formel: Wer will und darf, aber nicht kann, wird scheitern. Als Führungskraft sollte ich daher ein Auge darauf haben, ob jemand die nötige Kompetenz und das erforderliche Wissen für eine bestimmte Aufgabe hat. Der »Einstiegsblues« vieler neuer Mitarbeiter wurzelt wesentlich in einer mangelhaften Einarbeitung. Da werden Neulinge jeden Morgen ins kalte Wasser geworfen, und nach einer Woche wundert man sich, warum sie verschnupft zur Arbeit kommen. Neben dem fachlichen Wissen muss auch die Persönlichkeit zur Aufgabe passen (vgl. Kap. 9). Ein introvertierter Zahlenmensch wird auch mit viel Schulung nicht zum idealen Verkäufer.

Zum Wollen und Können kommt als dritter Faktor schließlich das Dürfen hinzu. Ist Ihr Unternehmen so aufgebaut, dass Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten können? Oder haken die Prozesse an allen Ecken und Enden, sind Arbeitsbereiche nicht gut aufeinander abgestimmt und muss bei jeder Kleinigkeit der Chef gefragt werden? Ständige Gängelei oder das Gefühl, unter den eigenen Möglichkeiten zu bleiben, kann dazu führen, dass Menschen den Arbeitstag resigniert hinter sich bringen und erst nach Feierabend zur Hochform auflaufen. Mancher Chef fällt aus allen Wolken, wenn er erfährt, dass ein vermeintlicher Leistungsverweigerer im Sport oder im Ehrenamt Glänzendes erreicht, während er in der Firma auf Eco-Modus umschaltet.

Eindrücklich ist die Leistungsformel auch deshalb, weil nur einer der Faktoren gleich null sein muss, um in der Multiplikation null Leistung zu ergeben. Oder weniger extrem: 100 Prozent »Können« und »Dürfen«, aber nur 20 Pro...