eBook - ePub

Verfügbar bis 29 Mar |Weitere Informationen

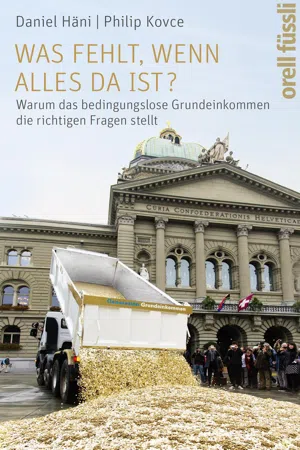

Was fehlt, wenn alles da ist?

Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt

Dieses Buch kann bis zum folgenden Datum gelesen werden: 29. März, 2026

- 192 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Verfügbar bis 29 Mar |Weitere Informationen

Was fehlt, wenn alles da ist?

Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt

Über dieses Buch

Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Was würden Sie tun, wenn Sie tun könnten, was Sie wirklich wollen? Wofür stehen Sie morgens auf ? Was trauen Sie sich zu und was den anderen?

Die Schweiz ist das erste Land, das demnächst über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abstimmen wird. Sozialisten und Kapitalisten, Liberale und Konservative, Unternehmer und Gewerkschafter bekämpfen den Vorschlag - und begeistern sich für ihn. Der Grund dafür: Das bedingungslose Grundeinkommen lässt uns die richtigen Fragen stellen. Ein provokativer Essay der Initiatoren der Schweizer Volksabstimmung 2016.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Was fehlt, wenn alles da ist? von Daniel Häni,Philip Kovce im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Economics & Wealth Management. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

EconomicsThema

Wealth Management1 ARBEIT

Was würden Sie tun, wenn alle anderen für Sie arbeiten?

Die Wirklichkeit der Arbeitsteilung

Wir arbeiten. Wir haben noch nie nicht gearbeitet. Doch wie wir die Arbeit organisieren, welches Ansehen sie genießt, welchen Begriff wir uns von ihr bilden, das ändert sich fortwährend. Früher war unser Gegenüber die Natur. Sie forderte uns heraus und ernährte uns. An und mit ihr haben wir uns entwickelt. Heute ist unser Gegenüber vor allem die Technik. Sie fordert uns ebenfalls heraus und dient uns. In Zukunft stehen wir mehr und mehr uns selbst und dem Selbst der anderen gegenüber. Wir stehen all dem gegenüber, was wir nicht beherrschen oder berechnen können. Dass es dazu kommen wird, ist eine Erfolgsgeschichte der Arbeitsteilung.

Was heißt Arbeitsteilung? Arbeitsteilung heißt, dass keiner mehr alles alleine macht. Arbeitsteilung heißt, dass wir den Herstellungsprozess von Produkten und Dienstleistungen in einzelne Arbeitsschritte aufteilen. Dadurch können sich Fachkenntnisse bilden, und es wird möglich, produktiver zu arbeiten. Arbeitsteilung ist der Vorgang, der uns gesellschaftlich von der Selbstversorgung zur Fremdversorgung geführt hat.

In der Selbstversorgung habe ich für mich selbst gearbeitet. In der Fremdversorgung arbeite ich für andere. In der Selbstversorgung waren die Früchte meiner Arbeit für mich, meine Familie, meine Sippe. Das, was ich von der Jagd nach Hause gebracht habe, habe ich selbst gegessen. Das, was ich auf dem Feld geerntet habe, war für meinen eigenen Lebensunterhalt. Ich habe konsumiert, was ich zuvor produziert hatte.

Heute, in Zeiten weltweiter arbeitsteiliger Fremdversorgung, ist es anders: Ich arbeite für die anderen, nicht mehr für mich; und die anderen arbeiten für mich, nicht mehr für sich. Ich bin mit meiner Arbeit nur noch an einem kleinen Teil eines Produktes beteiligt. Ich bin vielleicht Personalverantwortlicher in einem großen Konzern und dort für Bewerbungsverfahren zuständig. Oder ich bin Lehrerin, bilde junge Menschen aus und bereite damit vor, was sie künftig tun werden. Vielleicht bin ich auch Lastwagenfahrer und helfe bei der Verteilung vieler Produkte, die ich täglich transportiere. In jedem Fall konsumiere ich nicht mehr direkt, was ich produziere. Das ist bezüglich der Arbeit die größte Wende der Menschheitsgeschichte.

Man könnte die Wirklichkeit der Arbeitsteilung strukturelle Nächstenliebe nennen. Wir brauchen nicht mehr die moralische Aufforderung, sozial zu sein und andere am eigenen Erfolg teilhaben zu lassen. Nein, es ist bereits so eingerichtet, dass wir immer für andere arbeiten. Sozialer geht’s nicht! Stattdessen meinen wir, wir würden für uns selbst arbeiten, weil wir für unsere Arbeit entlohnt werden. Wir meinen, der Lohn der Arbeit für andere sei die Beute, die wir von der Jagd nach Hause bringen. Wir verwechseln den Lohn mit dem Sinn der Arbeit. Gingen wir früher auf die Jagd, gehen wir heute auf den Arbeitsmarkt, packen uns dort den erstbesten Job und behandeln das Geld, das wir dafür erhalten, als Beute – wie einen Bären, den wir im Dickicht erlegt haben.

Was gilt es also zu verstehen? Es gilt zu verstehen, dass ich heute von dem lebe, was andere für mich leisten. Die anderen sind nicht mehr meine Feinde und Kontrahenten, sondern meine Freunde und Produzenten. Feinde konkurrieren, Freunde kooperieren. Würde niemand mehr für mich arbeiten, hätte ich nichts. Ich fiele in die Selbstversorgung zurück. Das ist die Gegenwart von gestern.

Was folgt daraus? Wenn ich davon lebe, was die anderen für mich leisten, bin ich gut beraten, dafür zu sorgen, dass sie sich freuen, für mich zu arbeiten. Wenn ich gute Produkte konsumieren will, habe ich dafür zu sorgen, dass sie unter guten Bedingungen hergestellt werden können. Ich habe dafür zu sorgen, dass die Menschen, die für mich arbeiten, dies bestmöglich tun können.

»Egoismus ist nicht eine andere Welt – nur eine kleinere«, so der Schweizer Schriftsteller Ludwig Hohl. Egoismus sei »nicht das Gegenteil vom Aufgehen in die Welt, sondern eine Vorstufe«.[1] Es hilft nichts, den Egoismus dieser Tage anzuprangern. Er muss nicht verteufelt, sondern verstanden werden. Dann wandelt er sich auch mental zu dem, was er faktisch längst ist: strukturelle Nächstenliebe.

Volle Leere

Wir leben heute im Überfluss. Von den Jägern und Sammlern über die antiken Hochkulturen bis hin zum Mittelalter, der Renaissance, der Aufklärung, der industriellen Revolution, ja bis hinein in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts – immer galt das Gebot des Mangels. Wenigen Mächtigen ging es gut, doch auch sie hatten noch kein fließendes warmes Wasser, keinen Privatjet und kein Smartphone.

Von Aristoteles’ Hauswirtschaftslehre bis hin zu den modernen Vordenkern der Nationalökonomie wie Adam Smith, David Ricardo oder Léon Walras – stets ist der Mangel die Voraussetzung ihrer Theorien gewesen. Heute leiden immer noch viele Menschen darunter, nicht mit dem Lebensnotwendigen ausgestattet zu sein. Doch der Mangel hat längst seine Notwendigkeit eingebüßt. Er ist inzwischen, wie der Überfluss, unser Werk.[2]

Wenn wir mehr Menschen ernähren könnten, als derzeit auf der Erde leben, und dennoch Unzählige Hunger leiden, dann liegt das daran, dass wir den Reichtum so behandeln, als wäre er mangelhaft. Ein knappes Gut. Eine begrenzte Ressource. Was uns fehlt, ist die Fähigkeit, mit dem real existierenden Überfluss angemessen umzugehen.

Die Übung, die der Überfluss von uns fordert, ist Großzügigkeit. Wer sich darauf nicht versteht, wird gierig oder geizig – zwei Verhaltensweisen angesichts des Mangels. Das Grundeinkommen nimmt den objektiv nicht mehr bestehenden Mangel ernst – und ermöglicht, ihn subjektiv nicht mehr an der falschen Stelle spüren zu müssen. Wer sich permanent durch materiellen Mangel bedroht sieht, rennt wie ein Tier auf Nahrungssuche durch die Welt. Er jagt entweder seinen Artgenossen die Beute ab oder frisst seinem Herrchen willig aus der Hand.

Das Grundeinkommen lässt die animalische Selbstversorgungsattitüde auffliegen. Nur der Mensch ist zur umfassenden Fremdversorgung fähig. Natürlich gibt es Arbeitsteilung auch im Tierreich. Doch einzig der Mensch ist in der Lage, die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ausnahmslos in die Hände seiner Mitmenschen zu legen. Ein Umstand, der durch die Industrialisierung selbstverständlich werden konnte.

Der Soziologe Georges Bataille war einer der Ersten, die eine Theorie des Überflusses formulierten. Überfluss, so Bataille, äußere sich in zweifacher Form: entweder verschwenderisch, wie etwa in der Kunst, oder zerstörerisch, wie bei einem Terroranschlag.[3]

Das Grundeinkommen ermöglicht, dass sich Überfluss nicht bloß verschwenderisch oder zerstörerisch, sondern auch fruchtbar äußern kann. Denn letztlich sind Mangel und Überfluss zwei Formen der Verlegenheit: Der Mangel weiß nicht, woher die Dinge nehmen, der Überfluss nicht, wohin mit ihnen.

Der Philosoph Peter Sloterdijk schildert das bedingungslose Grundeinkommen als einen Ansatz, »mit dessen Hilfe die moderne Gesellschaft das ancien régime des Mangels und der künstlich erzeugten Knappheiten hinter sich lassen sollte«.[4] Wenn das gelingt, sind wir aus freien Stücken großzügig geworden.

Wer kein Geld hat, schadet der Wirtschaft

Wer im Überfluss lebt, für den ist nicht das Herstellen, sondern das Verkaufen problematisch. Die Regale sind voll. Alles ist da. Damit es auch verkauft wird, ist Werbung zu einem großen Wirtschaftszweig geworden. Überall wird nach Absatz gesucht – mit allen Mitteln. Wie gewinnen wir noch mehr Kunden? Wie binden wir sie besser? Wie können wir ihnen noch mehr verkaufen? Niemand spricht von Produktionsproblemen.

Rezession ist nicht, wenn wir weniger herstellen, sondern wenn wir weniger kaufen können. Selbst beim neuen iPhone ist der Bedarf nur einige Stunden oder Tage größer als das Angebot. Und auch das ist nur ein Werbetrick, indem eine Verknappung inszeniert wird. Niemand sagt: Wir haben ein unlösbares Problem, weil die Nachfrage zu groß ist. Wir haben vielmehr Angst, dass die Nachfrage nachlässt, als dass wir ihr nicht gerecht werden können.

Von etwas mehr herzustellen, ist kein Problem. Von etwas weniger herzustellen, schon eher. Am schwierigsten ist es für Unternehmen, zu schrumpfen. Solange die Nachfrage größer als die Produktion ist, kann man sich dem meist schnell und ohne großes Risiko anpassen. Man wächst. Lässt jedoch die Nachfrage nach, ist es unternehmerisch durchaus anspruchsvoll, die Produktion herunterzufahren, ohne dabei Verluste zu verbuchen.

Wir tun so, als ob wir im Mangel leben würden. Dabei gibt es von vielem viel zu viel! Wirtschaftskrise ist, wenn wir zu wenig Geld zum Konsumieren haben. Nicht die Arbeitslosigkeit ist das Problem, sondern die Einkommenslosigkeit. Die Negativspirale der Wirtschaftskrise beginnt beim fehlenden Absatz. Fehlt der Absatz, verlieren viele ihren Arbeitsplatz, und die Folge ist, dass viele noch weniger konsumieren können, weshalb noch mehr ihren Arbeitsplatz verlieren. Einkommenslosigkeit ist ihr Los.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist in einer solchen Situation ein wirksames Konjunkturprogramm. Es würde die lahmende Wirtschaft Spaniens, Griechenlands, Portugals, Italiens oder Frankreichs sofort beflügeln. Sobald jemand genügend Geld hat, um zu konsumieren, stimuliert er die Produktion. Der Konsument ist der Auftraggeber der Wirtschaft. Schwächelt der Konsument, schwächelt die Wirtschaft. Wer nicht zahlen kann, ist wirtschaftlich wertlos. Wer kein Geld hat, schadet der Wirtschaft. Die Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn sich eine politische Bewegung formierte, die erfolgreich forderte, nichts mehr zu kaufen.

China führt derzeit zunehmend Sozialleistungen ein, damit die Sparquote sinkt und das Kapital nicht weiter gehortet, sondern in Umlauf gebracht wird.[5] Die Schweiz hat europaweit die höchste Sparquote privater Haushalte – dicht gefolgt von Luxemburg und Deutschland.[6] Das bedingungslose Grundeinkommen könnte dazu führen, dass die Sparquote sinkt, da es jene Existenzsicherheit garantiert, wegen deren Gefährdung Menschen Geld zurückhalten, anstatt es auszugeben.

Der Motor der Produktion ist kaufkräftige Nachfrage. Wir müssen nicht die Produktion, sondern die Einkommen sichern. Ohne Einkommen keine Wirtschaft. Das bedingungslose Grundeinkommen sichert die Einkommen und stabilisiert die Wirtschaft damit langfristig.

Sozial ist, wer Arbeit abschafft

Es gibt so viel Arbeit, wie es Menschen gibt. Arbeit lässt sich nicht gerecht verteilen. Ungerecht aber ist es, Menschen an ihrer Arbeit zu hindern. Das geschieht, wenn wir die Arbeit als Wertsache ansehen und mit ihr als Währung handeln. Arbeit ist nicht der Wert, sondern das, was Werte schafft. Die große Tragik der Erwerbsarbeitsfixierung liegt in der Verknüpfung von Arbeit und Einkommen. Das Grundeinkommen löst diese Verknüpfung im Bereich der Existenzsicherung auf und verflüssigt den verfestigten Arbeitsbegriff.

Warum soll Arbeit gerecht verteilt werden? Warum soll die Arbeitszeit verkürzt werden? Ist Arbeit etwa ein knappes Gut? Muss sie besser verteilt werden? Wenn man von der Arbeit abhängig ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, lautet die Antwort: Ja. Arbeitslos nennen wir diejenigen, die Arbeit suchen, weil sie ein Einkommen brauchen, um überleben zu können. Sie bitten um Arbeit. Und wenn ihnen jemand Arbeit gibt, nennen sie ihn Arbeitgeber. So weit ist es gekommen: dass diejenigen, die arbeiten, die Arbeitnehmer sind. Dann heißt es: »Vielen Dank, dass ich für Sie arbeiten darf.« Oder im Laden: »Vielen Dank, dass Sie bei uns eingekauft haben.« Man bedankt sich bei jemandem, der einem etwas gibt oder etwas für einen tut, aber man sagt doch nicht: »Vielen Dank, dass ich für Sie einen Kuchen backen durfte, den Sie jetzt mitnehmen.«

Wenn wir einen Kuchen kaufen, sollten wir sagen: »Vielen Dank für den Kuchen! Vielen Dank, dass Sie ihn für mich gebacken haben, und vielen Dank all jenen, die dazu beigetragen haben, dass Sie für mich einen Kuchen backen konnten. Dank dem Mehllieferanten, dem Müller, dem Landwirt – Dank der ganzen Welt.«

Wir leben in einer verkehrten Welt, in der die, die etwas nehmen, Dank einfordern, und die, die etwas geben, sich bedanken. Der Grund dafür: Wir haben aus der Arbeit ein beschränktes Gut gemacht. Der Arbeitsbegriff steht auf dem Kopf. Der Kopf ist am Boden. Die Beine hängen in der Luft. Resultat: Wir leiden im Überfluss. Die Gedanken werden mit Füßen getreten. Wir produzieren kopflos am Bedarf vorbei.

Wer Menschen beobachtet, die ihren Müll auf öffentlichen Plätzen einfach fallen lassen, anstatt ihn zu entsorgen, der bekommt auf Nachfrage oft zu hören, dass sich die Täter als Wohltäter empfinden. Schließlich würden sie ja Arbeitsplätze sichern. Recht haben sie – die Übeltäter. Nur ist es so, dass es nicht sozial, sondern asozial ist, Arbeit zu sichern! Es sorgt dafür, dass sich andere mit unserem Müll beschäftigen müssen. Sozial ist nicht, wer Arbeit schafft, sozial ist, wer sie abschafft. Sozial ist nicht, wer anderen seinen Müll hinterlässt, sondern wer ihn entsorgt und damit anderen erspart, sich darum kümmern zu müssen. Das gilt nicht nur für den Müll.

Voll beschäftigt oder sinnvoll tätig?

Wenn wir nur konsequent die derzeitige Politik des Förderns und Forderns fortsetzen, sei Vollbeschäftigung zu erreichen, meinen jene Arbeitsmarktexperten, denen die Arbeitslosenzahlen permanent Kopfschmerzen bereiten. Doch was steckt hinter dem Ideal der Vollbeschäftigung?

Vollbeschäftigung herrscht, so die übliche Definition, wenn alle Erwerbsarbeitswilligen eines Landes einen Erwerbsarbeitsplatz innehaben. Wer einen Arbeitsplatz sucht, aber keinen findet, gilt als arbeitslos. Alter, Qualifikation, Wohnsitz und vieles mehr spielen für die Chancen auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle. Das Ziel: nicht arbeitslos, sondern beschäftigt zu sein. »Die Vollbeschäftigung ist für uns Gewerkschaften nicht einfach eine unrealisierbare Utopie, sondern ein politisches Ziel«, sagt Rolf Zimmermann, inzwischen pensionierter Zentralsekretär des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes.[7] Und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel meint: »Arbeit für alle sollte ein Ziel sein, das wir im Auge behalten sollten.«[8]

1995 trafen sich auf Einladung der Gorbatschow-Stiftung führende Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler in San Francisco, um gemeinsam über die Zukunft nachzudenken. Dabei ging es im Wesentlichen um die These, dass im 21. Jahrhundert nur noch 20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung ausreichen würden, um die Weltwirtschaft in Schwung zu halten.

Der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin gilt als Vordenker der sogenannten 20:80-Gesellschaft. Er analysiert in seinem Bestseller Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft die Folgen des technischen Fortschritts und kommt dabei zu dem Schluss, dass sich die Arbeit selbst abschaffe. Viele Millionen Arbeitsplätze werden Rifkin zufolge durch die fortschreitende Rationalisierung sowie durch den weltweiten Einsatz der Informationstechnologien wegfallen. »Künstliche Intelligenz und Spracherkennungssysteme lassen immer mehr Bürojobs verschwinden. Der Einzelhandel ist ein anderes Feld, dort bewegt es sich immer weiter vom physikalischen zum digitalen Verkauf hin. Selbst Anwälte, Buchhalter oder Radiologen haben inzwischen Angst. [...] Wir werden unsere Arbeit an Maschinen und Algorithmen verlieren, es passiert bereits!«, so Rifkin.[9] Dirk Helbing, Komplexitätsforscher an der ETH Zürich, unterstreicht diese Dynamik: »Nichts wird so bleiben, wie es war. In den meisten europäischen Ländern werden circa 50 Prozent der heutigen Arbeitsplätze verloren gehen.«[10]

Die Logik, dass technischer Fortschritt und gesteigerte Produktivität zwar alte Jobs überflüssig machen, dafür aber mindestens genauso viele neue schaffen würden, sieht Rifkin widerlegt. Für ihn ist es keine Frage, ob die 20 : 80-Gesellschaft kommt, sondern wie wir damit umg...

Inhaltsverzeichnis

- Was fehlt, wenn alles da ist?

- Vorspiel

- 1 ARBEIT

- Zwischenspiel I

- 2 MACHT

- Zwischenspiel II

- 3 FREIHEIT

- Nachspiel

- Anhang