eBook - ePub

Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen

Controlling in der Gesundheitswirtschaft

Modelle und Konzepte für Lehre und Praxis

- 410 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen

Über dieses Buch

Dieses Lehr- und Praxishandbuch stellt sowohl die grundlegenden Modelle des Controllings in der Gesundheitswirtschaft als auch entsprechende Best-Practice-Beispiele vor. Die Autoren aus Wissenschaft und Praxis rücken in ihren Beiträgen konsequent die Anwendung der einzelnen Instrumente und Methoden in der Gesundheitswirtschaft in den Vordergrund und legen deren Handhabung in der Praxis dar. Das Buch ist daher für die universitäre Lehre ebenso geeignet wie als Nachschlagewerk und Leitfaden für den erfahrenen Praktiker. Zusätzliche Aktualität gewinnt das Projekt durch die Einbindung der Ergebnisse der "update Controlling"-Studie des Deutschen Vereins für Krankenhauscontrolling (DVKC) e.V.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Controlling in der Gesundheitswirtschaft von Björn Maier im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Gesundheitswesen, Verwaltung & Pflege. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

C – Besonderheiten des Controllings im Bereich von Prozessen, Wertschöpfungsketten und einzelnen funktionalen Teilbereichen des Gesundheitsbetriebs

1 Beschaffungs- und Sachkostencontrolling

Marcus Seidl

1.1 Einführung

Die Sachkosten in Einrichtungen des Gesundheitswesens stiegen in den vergangenen Jahren stärker als die Personalkosten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im März 2011 nahmen die Personalkosten in Krankenhäusern um 5,7 % zu, während die Sachkosten sogar um 7,0 % stiegen. Damit steigt auch die zentrale Bedeutung des Einkaufs in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen weiter an.

Die Beschaffungsprozesse effizienter zu planen, zu steuern und laufend zu optimieren, muss Ziel jeder Einrichtung im Gesundheitswesen sein. Dabei bleibt eine grundsätzliche Fragestellung zu klären: Steuern wir die Beschaffungsprozesse selbst oder bedienen wir uns professioneller Unterstützung im Segment Beschaffungsmanagement, um die Sachkosten und alle damit verbundenen Prozesse zu optimieren?

Beschaffungsvolumina in Kliniken und Altenheimen sind in eine nicht mehr zu unterschätzende Größenordnung gestiegen und gleichzeitig extrem in ihrer Vielseitigkeit. Verschiedenartigste Güter, wie z. B. medizinischer Sachbedarf, technische oder auch medizintechnische Geräte, Verbrauchsmaterialien aller Art, Energie, aber auch Lebensmittel oder Dienstleistungen. Das fachliche Know-how und die branchenspezifischen Kenntnisse sind kaum in einem einzelnen Unternehmen vorhanden. Insbesondere aus diesem Grunde macht es Sinn, Beschaffungsmanagement auch ggf. mithilfe externer Unterstützung neu zu organisieren. Dieser Beitrag stellt Zielvorgaben, Handlungsfelder und mögliche Instrumente eines Beschaffungs- und Sachkostencontrolling vor und gibt Lösungsansätze zur optimalen Organisation des Bereiches.

1.2 Ziele des Beschaffungs- und Sachkostencontrollings

Hauptziel des Beschaffungs- und Sachkostencontrollings stellt die Optimierung der Beschaffungsprozesse und damit letztlich der Sachkosten dar. Neben diesem Hauptziel gibt es eine Reihe weiterer meist operativer Ziele. Diese können in Primär- und Sekundärziele unterschieden werden. Zu den Primärzielen gehören:

• Beschaffungskosten senken,

• Beschaffungsqualität erhöhen und

• Prozessoptimierung, d. h. Beschaffungszeit senken.

Die Sekundärziele lauten:

• Beschaffungsautonomie erhöhen, d. h. die Unabhängigkeit vom Lieferanten wahren

• Beschaffungsrisiko senken,

• Beschaffungsflexibilität erhöhen und

• gemeinwohlorientierte Beschaffungsziele verfolgen, wie z. B. ökologische Ziele eines Green Hospitals.

Die Optimierung des Materialmanagements ist vor allem durch Volumenbündelung und Prozesssteuerung zu erreichen. Die Volumenbündelung beinhaltet nicht nur die Zusammenführung des Einkaufsvolumens z. B. mehrerer Standorte bzw. Regionen, sondern auch die Reduzierung der Artikelvielfalt und Konzentration der Lieferantenstruktur. Eine Reduzierung der Artikelvielfalt ist über die Standardisierung von Warengruppen und Artikeln entsprechend den Vorgaben der Abnehmer oder Konsumenten erreichbar. Durch Analyse und Bewertung der im Markt vorhandenen Lieferanten ist zudem eine Reduzierung und Bündelung der Lieferantenvielzahl auf wenige Hauptlieferanten möglich. Dies trägt zu effizienteren Beschaffungsprozessen und qualitativer Bündelung des Einkaufsvolumens bei. Im Rahmen derartiger Entscheidungsprozesse ist auch über die Grundsatzfrage einer Kooperation der Einrichtung mit einer oder mehreren externen Einkaufsgesellschaften abzuwägen und letztlich zu entscheiden.

1.3 Aufgaben und Handlungsfelder

Insgesamt lassen sich fünf Handlungsfelder unterscheiden. Jedem Handlungsfeld können spezifische Aufgaben zugeordnet werden. Die Handlungsfelder sind:

• Lieferantenmanagement,

• Material- und Güterflüsse,

• Beschaffungsprogramm,

• Zahlungsströme und

• Beschaffungsstrategie.

Im Handlungsfeld Lieferantenmanagement werden die Lieferantenstrategien geplant, festgelegt und laufend überprüft. Dabei geht es in erster Linie um die Lieferantenauswahl und deren Beurteilung hinsichtlich Lieferservice, -qualität und -zuverlässigkeit. Die Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten sind laufend zu überprüfen, ggf. sind Steuerungsmaßnahmen einzuleiten, um die Unternehmensziele zu erreichen.

Beim Handlungsfeld Material- und Güterflüsse lautet die zentrale Aufgabenstellung Optimierung der Preise und der Warenbestände. Gleichzeitig ist die Gewährleistung der Liefer- und Produktqualität sicherzustellen.

Im Rahmen des Handlungsfeldes Beschaffungsprogramm werden die zugekauften Waren, Güter und Dienstleistungen geplant, gesteuert und überprüft. Dabei ist die Fertigungstiefe der Produkte festzulegen; potentielle horizontale Verbundeffekte sind aufzuzeigen. Letztlich ist über die mögliche Bündelung der Bedarfe oder ggf. über den Anschluss an professionelle Einkaufsgesellschaften zu entscheiden.

Beim vierten Handlungsfeld Zahlungsströme geht es um die Planung, Steuerung und Kontrolle der Modalitäten der Zahlungsströme. Hierzu zählen beispielsweise die Vereinbarung von Zahlungszielen, die Vertragsgestaltung sowie die Zahlungsmodalitäten unter der Berücksichtigung von Boni oder Skonti zur liquiditätsorientierten Finanzplanung der Einrichtung. Ohne eine solche Planung entsteht im Unternehmen die Gefahr höherer Gesamtkosten bis hin zu Liquiditätsproblemen oder eines Imageverlustes beim Lieferanten.

Das Handlungsfeld Beschaffungsstrategie gilt als wichtigster übergeordneter Aufgabenbereich des Beschaffungs- und Sachkostencontrollings. Neben der Initiierung eines strategischen Leitbildes zu Handlungsthemen des Beschaffungsmanagements gehört die Erstellung einer Stärken-Schwächen-Analyse über die Beschaffungspotentiale, die Entwicklung strategischer Beschaffungsziele sowie die Performance-Messung und Vorbereitung von Steuerungsmaßnahmen bei Zielabweichung zu den wesentlichen Aufgaben der Beschaffungsstrategie.

1.4 Instrumente

Es besteht eine Vielzahl an möglichen Instrumenten, die bei der Einführung und Umsetzung eines wirkungsvollen Beschaffungs- und Sachkostencontrolling eingesetzt werden können. Nur einige wesentliche Controlling-Instrumente sollen nachfolgend beispielhaft benannt werden:

• Target Costing,

• Implementierung eines Kennzahlensystems,

• Prozesskostenrechnung,

• Benchmarking,

• ABC-/XYZ-Analyse,

• Wertanalyse,

• Supply-Chain-Management und

• Purchasing-Balanced-Scorecard.

Nicht immer erscheint es sinnvoll, alle Instrumente einzusetzen. Vielmehr empfiehlt es sich, vor dem Einsatz der Instrumente eine genaue Abwägung und Analyse mit Kosten-Nutzen-Vergleich vorzunehmen, bevor einzelne Instrumente ausgewählt und im Betriebsalltag Verwendung finden. Nur eine individuell einrichtungsspezifische Auswahl geeigneter Controlling-Instrumente führt zu einer effizienten und zielgerichteten Unternehmensführung.

1.5 IT-/Online-gestütztes Beschaffungsmanagement

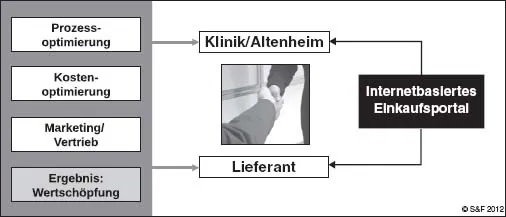

Ein weiteres zeitgemäßes Handlungsinstrument stellt ein IT- oder Online-gestütztes Beschaffungsmanagement dar. Damit lassen sich wesentliche Instrumente des Beschaffungs- und Sachkostencontrollings effizient und wirkungsvoll vereinbaren. Qualitativ hochwertige Beschaffungsportale ermöglichen eine prozessoptimierte Beschaffung und umfassen die gesamte Prozesskette im Rahmen eines Supply-Chain-Managements von der Lieferantenauswahl und -bewertung über die Wareneingangskontrolle, die Wareneinlagerung bis letztlich hin zur Logistik und Abrechnung der Warenströme. Ein IT-gestütztes Beschaffungsmanagement empfiehlt sich für alle Subsysteme und Teilbereiche eines Krankenhauses wie beispielsweise Röntgen, Labor, Sterilisation oder Küche. Dabei sollten die individuellen Anforderungen jedes Teilbereichs Berücksichtigung finden.

Abb. C-1: Optimierung des Materialmanagements

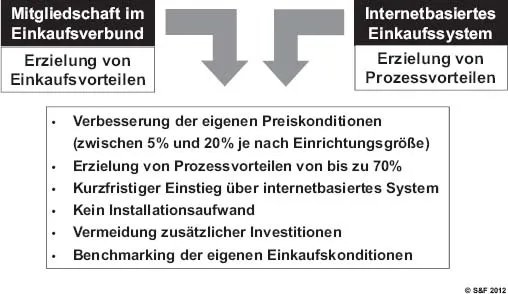

Ein internetbasiertes Einkaufsmanagement ermöglicht darüber hinaus ein effizientes Berichtswesen. Wiederkehrende Bestellungen von Verbrauchsgütern werden einmalig gespeichert und sind damit schnell auszulösen. Sie werden dokumentiert und sind somit auch im Rahmen eines internen Qualitätsmanagements jederzeit nachvollziehbar. Derartige Systeme – meist im Zusammenspiel mit einem Einkaufsverbund – ermöglichen neben einer Verbesserung der Preiskonditionen auch die Realisierung von Prozessvorteilen.

Abb. C-2: Internetbasiertes Einkaufsmanagement »On Demand«

Der Einstieg in Online-gestützte Beschaffungssysteme ist in der Regel ohne teure Softwarelösung und ohne Installationsaufwand möglich. Bei der Auswahl eines Systems empfiehlt es sich, ein Pflichtenheft zu erstellen. Dieses sollte die SOLL-Funktionen einer internetbasierten Einkaufsplattform beinhalten. Inhalte eines solchen Pflichtenheftes sind z. B.:

• individuelle Anforderungen der Bestellungen auslösenden Abteilung,

• Automatisierung der Bestellprozesse (Einkaufs-/Dispositionslisten),

• umfassendes Berichtswesen und Controlling-Modul,

• budgetgesteuerter Einkauf,

• zeitnahes Qualitätsmanagement (z. B. Wareneingangskontrolle),

• Kumulierungsmöglichkeit für mehrere Einrichtungen,

• Anschluss weiterer Spezialmodule und Anbindung an das zentrale Management-Informations-System (MIS) des Hauses und

• Berücksichtigung der individuellen Einkaufsphilosophie der Einrichtung.

Zur Klärung dieser Detailfragen und Erstellung eines Pflichtenheftes ist die interne Abstimmung der jeweiligen Fachabteilung mit der IT-Abteilung des Hauses unabdingbar.

So effizient internetbasiertes Beschaffungsmanagement sein kann, im Praxisalltag gibt es Stolpersteine, die im Vorfeld einer Entscheidung für ein System geklärt werden sollten. Erfahrungsgemäß ergeben sich oftmals die nachfolgend dargestellten Probleme:

• plötzliches Auftauchen nicht kalkulierter Folgekosten, z. B. Rechnungsbearbeitung,

• fehlende Integration des Systems in den eigenen Betriebsalltag,

• Lieferantenzwang oder Nicht-Berücksichtigung aller erforderlichen Lieferanten,

• fehlende Benutzerfreundlichkeit,

• fehlerhafte Datenübernahme und -bereitstellung, Schnittstellenverluste beim Einsatz mehrerer EDV-Systeme,

• abweichende Lieferbedingungen (z. B. Zahlungsziel, Logistik),

• Artikelspezifikation entspricht nicht der tatsächlich geforderten Qualität und

• unzureichendes externes Controlling (Abgleich der Marktentwicklung, z. B. Statistisches Bundesamt).

Aufgrund der vorgestellten Stolpersteine ergibt sich die Wichtigkeit des Auswahlprozesses für das »richtige« Beschaffungssystem. Die Einrichtung hat sich intensiv mit den im Markt befindlichen Systemen auseinanderzusetzen, bevor eine Entscheidung für das eine oder andere System getroffen werden kann. Ein späterer Wechsel ist immer mit Aufwand, Reibungsverlusten und Kosten, z. B. für die Schulung ...

Inhaltsverzeichnis

- Deckblatt

- Titelseite

- Impressum

- Inhalt

- Autorenverzeichnis

- Geleitwort

- Geleitwort

- Vorwort

- Einleitung

- A – Grundlagen des Controllings in der Gesundheitswirtschaft

- B – Ausgewählte Instrumente des Controllings

- C – Besonderheiten des Controllings im Bereich von Prozessen, Wertschöpfungsketten und einzelnen funktionalen Teilbereichen des Gesundheitsbetriebs

- D – Herausforderungen und Stand der Umsetzung des Controllings in der Gesundheitswirtschaft

- E – Empirische Ergebnisse zum Controlling in deutschen Krankenhäusern

- Stichwortverzeichnis