![]()

Teil III: Praxis der Interaktionsbeobachtung

![]()

5 Durchführung

Dieses Kapitel stellt die Durchführung der Interaktionsbeobachtung in den Mittelpunkt. Es umfasst die Darstellung von Untersuchungssettings, Vorschläge zur Formulierung von Instruktionen, Aspekte der Auswertung und berührt abschließend Fragen der Kommunikation von Beobachtungsergebnissen an die Eltern.

5.1 Setting

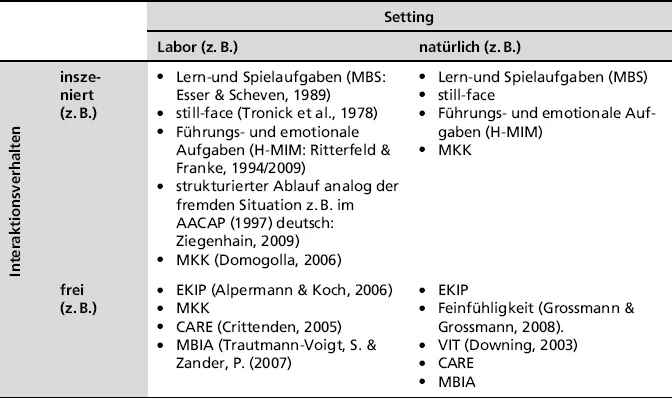

Wie bereits erwähnt kann man hinsichtlich Setting und Verhalten verschiedene Varianten wählen, die auch miteinander kombinierbar sind. Varianten des Settings bilden die Verhaltensbeobachtung im natürlichen Kontext gegenüber der Verhaltensbeobachtung im Labor bzw. einem professionell eingerichteten Untersuchungsraum. Die Interaktion selbst kann mittels Interaktionsaufgaben inszeniert oder aber als durch die Beteiligten frei zu gestaltende Episode angelegt werden.

Die folgende

Tab. 5.1 verdeutlicht diese Möglichkeiten, die in der Praxis allerdings nicht immer so klar unterschieden werden können oder sollten:

SettingLabor (z. B.)natürlich (z. B.)

Tab. 5.1: Wahl der Instrumente nach Setting und Interaktionsverhalten

Der erhebliche Gewinn reliabler Bewertungen stellt den größten Vorzug einer stärker strukturierten und im professionell eingerichteten Raum stattfindenden Diagnostik dar. Als größter Nachteil ist sicherlich die erhebliche Befangenheit der Probanden, welche der recht ungewohnten Situation entspringt, zu erwähnen. Letztere führt häufig bei den Beteiligten zu Diskussionen, inwieweit die Beobachtungsergebnisse auch typisch und damit valide seien.

Der Abbau von Hemmungen kann durch sanfte Hinführung und eine gute, wiederholte Instruktion unterstützt werden. Dem Argument der mangelnden Validität bei inszeniertem Vorgehen in nicht naturalistischer Umgebung lässt sich mit Hinweisen begegnen, dass die Situation sicherlich einerseits erst einmal verunsichernd wirken dürfte, dass dies jedoch andererseits auch Beobachtungen zulässt, die auf die Kompetenzen, das Kind und sich selbst zu beruhigen, schließen ließe. Es ist sicherlich darüber hinaus sehr sinnvoll, all die durch das diagnostische Vorgehen z. B. die Videografie selbst hervorgerufenen Ängste (auch in Bezug auf die Vertraulichkeit) ausführlich anzusprechen, sie ernst zu nehmen sowie sachkundig und aufrichtig zu beantworten (vgl. auch Morche in diesem Band).

In der Praxis empfiehlt es sich, falls die Reliabilität der Ergebnisse von erheblicher Bedeutung ist, möglichst in einem eigens dafür eingerichteten Raum mit eigens dafür ausgewähltem Material – entsprechend den eigenen Fragestellungen – zeitlich und inhaltlich strukturiert vorzugehen. Marschak (und im deutschsprachigen Raum Ritterfeld & Franke, 1994/2009) entwickelten hierfür in verschiedenen Altersgruppen die wohl ausgefeilteste Dramaturgie. Exemplarisch für andere Verfahren soll dies nachfolgend nun etwas ausführlicher dargestellt werden.

5.1.1 Hochstrukturierte Interaktionsepisoden nach Marschak

(zit. nach Ritterfeld & Franke, 1994/2009, S. 74 ff sowie www.theraplay-institut.de):

5.1.1.1 »Das Setting«

Der Elternteil (Mutter oder Vater) und das Kind setzen sich an einen Tisch – entweder um eine Ecke oder nebeneinander. Die beiden sollen bequem körperlichen Kontakt miteinander aufnehmen können. Bei Rechtshändern sollte das Kind rechts von der Mutter bzw. dem Vater, bei Linkshändern links von diesen sitzen. Im Raum befindet sich eine Videokamera zur Aufzeichnung der Interaktion zwischen den beiden. Eine Einwegscheibe, hinter der die Beobachter sitzen, ist angenehm, aber nicht notwendige technische Voraussetzung.

5.1.1.2 Die Spielaufgaben

Die Eltern werden gebeten, mit dem Kind vorgegebene (Spiel-)Aufgaben zu spielen. Sie kennen die Aufgaben noch nicht. Die Untersucherin gibt dem Paar einen Korb mit farbigen Plastikumschlägen. In jedem dieser Umschläge befindet sich eine Anweisungskarte für die jeweilige Aufgabe/das Spiel, oft auch kleineres Spielmaterial, wenn es für die Aufgabe notwendig ist. Das größere Spielmaterial (z. B. Puppe, Bär, Hüte) befindet sich in Sicht- und Greifweite. Die Untersucherin weist die erwachsene Bezugsperson an, die Umschläge Aufgabe für Aufgabe in der vorgegebenen Reihenfolge zu öffnen, die Anweisungskärtchen zu lesen und das Vorgegebene mit dem Kind zu spielen. Sie spielen ohne zeitliche Vorgaben. Ist das gemeinsame Spielen beendet, so verlassen sie entweder den Raum von sich aus, oder die zuschauende Therapeutin betritt den Raum und verabschiedet das Paar. Natürlich können Mutter und Vater zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem Kind spielen.

5.1.1.3 Die elizierten Beobachtungsbereiche

Die Aufgaben der H-MIM sind so konzipiert, dass sie unterschiedliches, alltagsnahes Interaktionsverhalten hervorrufen. Die drei zu beobachtenden Bereiche, die sich als relevant für die Eltern-Kind-Beziehung herausgestellt haben, sind:

1. Emotionalität in der Interaktion,

2. Führung des Kindes durch die Bezugsperson,

3. Stress und der Umgang mit dem provozierten Stress.

Für die jeweilige Diagnostik der geplanten Eltern-Kind-Interaktion werden die für diese drei Bereiche relevanten Aufgaben ausgewählt.

»Zur Diagnose der Emotionalität zwischen Kind und Bezugsperson stehen 18 unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung, z. B.: Füttern Sie sich gegenseitig! Oder: Lassen Sie das Kind auf ihrem Rücken reiten!

Für den Bereich der Führung des Kindes existieren 22 verschiedene Aufgaben, z. B. Bauen Sie ein Haus aus Bauklötzen, und lassen Sie es von dem Kind nachbauen!

Schließlich gibt es fünf Aufgaben für den Bereich Stress und Umgang mit Stress (Coping) so z. B. Gehen Sie für eine Minute aus dem Raum, und lassen Sie das Kind zurück! Oder: Lassen Sie den Luftballon platzen!

Die Untersucherin entscheidet sich für eine Reihe von Aufgaben aus dem vorhandenen Aufgabenpool, je nachdem, welchen Schwerpunkt sie für ihre Beobachtung gesetzt hat. Die Mindestaufgabenanzahl ist fünf. Erhöht wird sie, wenn die Untersucherin in ihrer Einschätzung besonders sicher gehen will oder besondere Aufmerksamkeit auf einen Bereich gelegt wird« (ebd.).

Aber auch die nach Altersgruppen konkretisierten Lern- und Spielaufgaben der MBS (Esser & Scheven, 1989) gewährleisten eine gute Strukturbildung.

Wer die Beobachtungssituation weniger strukturiert aber dennoch nicht vollkommen frei gestalten möchte, kann sich beispielsweise am folgenden Vorgehen orientieren.

5.1.2 Still-Face-Paradigma (SFP)

Für die weniger strukturierte Beobachtung bietet sich das Vorgehen nach dem still-face-Paradigma (Tronick et al., 1978) an. Dabei wird der Elternteil aufgefordert, je nach Alter des Kindes zunächst fünf bis zehn Minuten frei mit dem Kind zu spielen, danach auf ein Klopfzeichen hin, sich von diesem zu lösen und an einem Tisch im Spielraum sich abwendend mit etwas anderem zu beschäftigen, um sich dann nach weiteren fünf Minuten wieder für ca. sieben Minuten zum Kind zu bewegen und mit diesem weiter zu spielen, sodass es beiden Spaß bereitet. Die Dauer der drei Phasen kann und muss je nach Alter spezifiziert werden. Im ersten Lebensjahr wird die Situation durch viele Praktiker so gestaltet, dass sich das Kind in einem Kindersitz auf einem Tisch und der Elternteil ihm frontal gegenüber befinden. Anstatt aus der Situation zu gehen, soll der Elternteil lediglich den Kopf vom Kind in der Trennungsepisode wegdrehen und auf Lautäußerungen verzichten (vgl. auch Domogolla, 2006 sowie

Kap. 7.3.1). Diagnostische Ziele sind sowohl die Erfassung der elterlichen und kindlichen Interaktionen während des Spiels als auch die Beobachtung des durch die Trennung aktivierten kindlichen Interaktionsverhaltens. Denn – so die Annahme – über das SFP wird das Kind seines Interaktionspartners und damit auch der reziproken Kommunikation beraubt. Dies irritiere das Kind erheblich und habe zur Folge, dass das Kind in der Bewältigung des Konfliktes auf sich selbst zurückgeworfen werde. Das Kind erlebe dieses Geschehen in der Regel negativ, »weil es die reziproke Interaktion zur eigenen Emotionsregulierung brauche. Eltern helfen als wichtige Modulatoren bei der Regulation des kindlichen Verhaltens. Wenn nun aber der wechselseitige Austausch plötzlich unterbrochen werde, ändere sich auch der emotionale und physiologische Zustand des Kindes und es hat zugleich den Eindruck, damit allein fertig werden zu müssen. Seine Selbstregulationskompetenz werde dadurch aktiviert und zugleich der Beobachtung zugänglich gemacht« (Nabhan, 2015, S. 72; vgl. auch Tronic, 2005).

5.1.3 Strukturierte Interaktionsepisoden bei klinisch auffälligem Bindungsverhalten

Zur Diagnostik von klinisch auffälligem Bindungsverhalten (insbesondere bei Verdacht auf Bindungsstörungen) empfiehlt es sich, die Untersuchung nach den Richtlinien der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) (deutsch...