![]()

1 Sprache und Sprachentwicklung

Dass der Mensch über eine hoch differenzierte Sprache verfügt, unterscheidet ihn von allen anderen Lebewesen. Zwar verfügen auch Tiere über ganz erstaunliche Kommunikationssysteme, doch sind diese im Vergleich zur menschlichen Sprache in ihrem Repertoire äußerst begrenzt.

Die menschliche Sprache ist für neue, bislang nie verwendete Äußerungen offen. Ihre Kreativität wird durch eine Strukturierung in mehreren Ebenen erreicht. Auf der ersten Ebene werden Laute (Phoneme) zu Morphemen, den kleinsten bedeutungstragenden Spracheinheiten, zusammengesetzt. Im Deutschen gibt es etwa 40 Laute, mit denen sich mehrere Tausend Morpheme bilden lassen. Die Morpheme wiederum können zu mehr als 500 000 Wörtern kombiniert werden und mit diesen lassen sich unendlich viele und immer wieder neue Sätze bilden.

Dieser Variationsreichtum der Sprache ermöglicht einen intensiven Austausch von Gedanken, Wünschen und Gefühlen. Individuelle Erfahrungen können über Generationsgrenzen hinweg weitergegeben und zu einem wachsenden Wissenspool zusammengetragen werden. Sprache ist zudem ein wichtiges Werkzeug zur Strukturierung des Denkens und ist Voraussetzung für komplexe Handlungs- und Denkabläufe. Sie dient des Weiteren der kollektiven Identitätsbildung. Wer bspw. außerhalb eines Dialektbereichs aufgewachsen ist, wird immer als hinzugekommen und als Fremder erkannt. Sprache ist demnach für alle Lebensbereiche von zentraler Bedeutung. Dies macht verständlich, dass Sprachentwicklungsstörungen nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Wissensaneignung führen, sondern auch ein Risiko für die emotionale und soziale Entwicklung darstellen.

Obwohl die Regeln, nach denen Laute zu Wörtern und Wörter zu Sätzen kombiniert werden können, äußerst komplex sind, erlernen Kinde ihre Muttersprache fast automatisch. Treibende Kraft ist ihr Bedürfnis nach Kommunikation und Interaktion. Nur wenn Sprache im Umfeld vollständig fehlt und keine Möglichkeiten zur menschlichen Kommunikation gegeben ist, bleibt der Spracherwerb aus.

Die Sprachentwicklung erfolgt einerseits nach recht regelhaften Prinzipen. Gesetzmäßig folgt ein Erwerbsschritt dem anderen: Zuerst äußert sich ein Kind durch Schreien, dann folgen Gurren und Lallen in zunehmender Komplexität und schließlich Wörter und Wortkombinationen, die über Ein-, Zwei- und Mehrwortäußerungen zu langen Erzählungen werden. Auf der anderen Seite besteht eine hohe Variabilität im Spracherwerb hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem ein Meilenstein der Sprachaneignung erreicht wird (Szagun 2006). 10 % der Kinder sprechen bereits mit 12 Monaten die ersten drei Wörter, aber die langsamsten 10 % benutzen mit 21 Monaten noch keine sinnbezogenen Wörter. Zweiwortsätze bilden die schnellsten 10 % der Kinder mit 15 Monaten und die langsamsten erst nach dem 25. Lebensmonat (Largo 2003). Der Abstand zwischen den schnellsten und langsamsten 10 % beträgt somit fast ein Jahr. Auch die Verläufe sind unterschiedlich. Einige Kinder zeigen kontinuierlich gleichbleibende Sprachfortschritte, während die Sprachentwicklung bei anderen sehr ungleichmäßig erfolgt, mit sprunghaften Lernzuwächsen und nachfolgend mehr oder weniger langen Pausen. Je jünger Kinder sind, umso größer sind die Unterschiede zwischen ihnen und umso schwieriger ist es, aus dem momentanen Sprachentwicklungsstand Rückschlüsse auf spätere Sprachleistungen zu ziehen. Dies ist ein wesentlicher Grund für Grenzen bei der Früherkennung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen.

Wie Sprache im Einzelnen erworben wird, ist bis heute nicht völlig geklärt. Lerntheoretische Spracherwerbstheorien gehen davon aus, dass eine Anregung durch das Umfeld der entscheidende Faktor ist. Kinder hören Sprache, ahmen diese nach, werden bestätigt bzw. korrigiert und perfektionieren so schrittweise ihre Fähigkeiten. Genauere Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass einfaches Nachahmen nur einen recht geringen Anteil an sprachlichen Interaktionen ausmacht. Kinder formulieren überwiegend neu und nach eigenen Regeln. Dies lässt vermuten, dass nicht vollständig formulierte Äußerungen durch Imitation erlernt werden, sondern die zugrundeliegenden Regeln. Wenn die Mutter auf einen Teller zeigt und das Wort dazu nennt, wird das Kind vielleicht vermuten, dass „Teller“ ein Gegenstand zum Hineintun ist. Es wird diese Hypothese ausprobieren und Teller zu allen Gefäßen sagen. Die Reaktionen des Umfelds zeigen ihm, dass weitere Merkmale zur Begriffsdefinition hinzuzunehmen sind. Das Kind wird den Begriff immer weiter einengen, bis seine Vorstellungen über die Bedeutung des Worts zu denen des Umfelds passen. Ähnlich werden auch grammatische Regeln erworben und anfangs überdehnt eingesetzt. Dies führt zu alterstypischen Äußerungen, wie z. B. einer generellen Verbendstellung, die regelhafte Durchgangsstufen sind, nicht aber mit den Normen der Erwachsenensprache übereinstimmen.

Manche Beobachtungen lassen sich allerdings mit lerntheoretischen Modellen alleine nicht erklären. Die wesentlichen Meilensteine der Sprachentwicklung werden von Kindern in allen Kulturen im Mittel zu etwa der gleichen Zeit erworben. Aus lerntheoretischer Sicht wäre zu erwarten, dass sich die Geschwindigkeit des Spracherwerbs mit zunehmender Sprachanregung erhöht, was aber nicht der Fall ist. Der Spracherwerb erfolgt in Kulturen, in denen mit Kindern sehr wenig gesprochen wird, nicht langsamer als in solchen mit intensiven sprachlichen Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen. Auch erlernen Kinder selbst bei recht mangelhaften Sprachvorbildern ihre Muttersprache ohne Probleme. Wenn eine Schwelle an sprachlicher Anregung, die sehr niedrig liegt, überschritten wird, reicht dies für einen unauffälligen Spracherwerb aus. Dies führte zu der Vermutung, dass das Erlernen grammatischer Regeln weitgehend genetisch gesteuert verläuft. Dem Umfeld komme nur die Aufgabe zu, aus dem großen Pool eines ererbten universellen Grammatikwissens diejenigen Regeln herauszufiltern, die für die Muttersprache zutreffen (generative Spracherwerbstheorie). Diese Modellvorstellung erklärt sehr gut, dass Sprachentwicklungsstörungen eine hohe erbliche Komponente aufweisen und dem Grad an Anregung durch das Umfeld nur eine moderierende Bedeutung zukommt.

Trotz intensiver Versuche ist es bis heute nicht gelungen, die Grammatiken aller Sprachen auf eine gemeinsame Universalgrammatik zurückzuführen. In der kognitionspsychologischen Spracherwerbstheorie wird deshalb davon ausgegangen, dass nicht das Grammatikwissen selbst über Gene vermittelt wird, sondern allgemeine kognitive Fähigkeiten, wie Verständnis für Konzepte und Symbole. Je nach ererbter Begabung hinsichtlich dieser Grund- und Vorläuferfertigkeiten erfolge der Spracherwerb mehr oder weniger schnell.

Derzeit wird eine Kombination der verschiedenen Spracherwerbsmodelle favorisiert. Es wird davon ausgegangen, dass genetische und Umwelteinflüsse miteinander interagieren. Grammatische und Lautbildungsfähigkeiten werden als durch erbliche Faktoren stärker geprägt angesehen als Wortschatz- und Sprachkompetenzentwicklung, die als wesentlich durch Umweltfaktoren beeinflusst betrachtet werden. Wie bedeutsam der jeweilige Anteil von genetischen und Umweltfaktoren beim Spracherwerbsprozess ist, ist von Kind zu Kind verschieden. Dadurch ist bei sehr jungen Kindern eine Vorhersage der weiteren Entwicklung und späterer Entwicklungsstörungen mit erheblichen Unsicherheiten verbunden (Meyer-Probst 2004).

![]()

2 Sprachentwicklungsstörungen

Die normale Variationsbreite sprachlicher Kompetenzen ist groß. Der Wortschatz ist bei Erwachsenen recht unterschiedlich und komplexere grammatische Strukturen werden mehr oder weniger virtuos eingesetzt. Nur wenn die sprachlichen Leistungen erheblich unter dem Durchschnitt liegen, ist von einer Sprachstörung auszugehen. Dabei ist die Grenze zwischen schwachen und gestörten sprachlichen Fähigkeiten fließend.

Wann von einer Sprachentwicklungsstörung gesprochen wird, ist das Ergebnis einer willkürlichen Festlegung. Je nachdem, wo die Grenze zwischen normaler und gestörter Sprachentwicklung gezogen wird, werden mehr oder weniger viele Kinder als sprachgestört angesehen.

Fließende Übergänge zwischen normal und gestört sind nicht nur für Sprachstörungen, sondern für alle Entwicklungsstörungen charakteristisch. Was als Störung aufgefasst wird, ist eine Frage der Konvention. Bei Intelligenzstörungen zum Beispiel wird bei einem IQ unter 85 von einer schwachen Intelligenz und unter 70 von einer Intelligenzminderung gesprochen. Für Sprachentwicklungsstörungen gibt es bislang keine allgemein akzeptierte Falldefinition. Entsprechend widersprüchlich sind Angaben zur Häufigkeit und zur Therapienotwendigkeit. Aussagen zum Thema Sprachentwicklungsstörung beziehen sich oft auf recht unterschiedlich beeinträchtigte Kinder. Welche Kinder und welche Sprachauffälligkeiten gemeint sind, lässt sich immer nur dann sagen, wenn klare Angaben zur Falldefinition gemacht werden. Wenn im Folgenden Möglichkeiten zur Früherkennung thematisiert werden, sind diese Unsicherheiten immer mitzubedenken.

2.1 Sprachentwicklungsverzögerungen

In den ersten Lebensjahren ist die Variabilität der Sprachentwicklung besonders hoch (vgl. Kap. 1). Dadurch ist es schwierig, Kinder mit einem verzögerten Spracherwerb im Rahmen der normalen Variationsbreite von solchen mit einer Sprachentwicklungsstörung abzugrenzen.

Die Diagnose „Sprachentwicklungsstörung“ sollte vor dem Alter von drei Jahren nur gestellt werden, wenn ungewöhnlich ausgeprägte Sprachauffälligkeiten bestehen. In den ersten drei Lebensjahren wird besser von einer „Sprachentwicklungsverzögerung“ gesprochen und die betroffenen Kinder als „Spätsprecher“ bezeichnet.

Im angloamerikanischen Sprachraum hat sich für diese Kinder der Begriff Late Talkers eingebürgert, der inzwischen auch im deutschsprachigen Bereich zunehmend Verwendung findet.

Ob es sich bei einem Late Talker um ein Kind mit einer verzögerten Sprachentwicklung als Normvariante oder um ein Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung handelt, ist anfangs nicht zu unterscheiden. Handelt es sich um eine Normvariante, dann holen die Kinder ihren Sprachrückstand bis zum Alter von drei Jahren auch ohne eine Sprachtherapie auf. Diese Kinder werden Late Bloomers (Spätentwickler) genannt. Bleiben ausgeprägte Sprachauffälligkeiten bis zum Kindergartenalter bestehen, dann ist von einer Sprachentwicklungsstörung auszugehen. Die Feststellung einer Sprachentwicklungsverzögerung ist somit eine Risiko- und keine klinische Diagnose. Welche Kinder als Late Talkers angesehen werden, wird bislang unterschiedlich gehandhabt. Bisher konnte man sich nicht auf eine verbindliche Falldefinition einigen.

Im deutschsprachigen Raum werden meist Kinder, die im Alter von 24 Monaten weniger als 50 Wörter sprechen und/oder keine Wortverbindungen benutzen, der Gruppe der Late Talkers zugeordnet. Diese Falldefinition eignet sich aber nur für wenige Wochen um den zweiten Geburtstag.

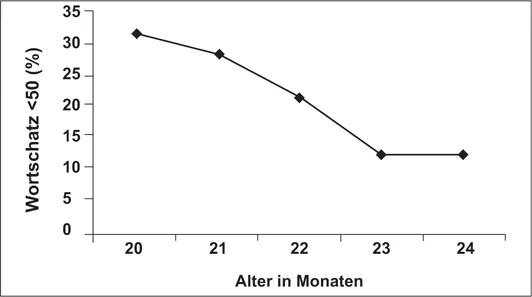

Würde das 50-Wörter-Kriterium z. B. bei 20 Monate alten Kindern angewendet werden, dann würde jedes dritte Kind und damit viel zu viele Kinder als Late Talkers klassifiziert (Abb. 1).

Abb. 1: Häufigkeit eines Wortschatzes unter 50 (in Prozent) in Abhängigkeit vom Alter der Kinder

Um während einer größeren Altersspanne Sprachentwicklungsverzögerungen feststellen zu können, müssen Grenzwerte (Cut-Off-Werte) benutzt werden, z.B. in Form von Prozenträngen oder Standardabweichungen.

Welcher Grenzwert am sinnvollsten ist, wird allerdings unterschiedlich gesehen (Robertson & Ellis Weismer 1999; Girolametto et al. 2001; Heilmann et al. 2005). In der Literatur werden als Grenzwerte Prozentränge (PR) zwischen 5 und 20 angegeben. So wurde z. B. für den „Fragebogen zur frühkindlichen Entwicklung“ (FRAKIS) ein Cut-Off-Wert von PR ≤ 10 und für den Test „Sprachbeurteilung durch Eltern: Kurztest für die U7“ (SBE-2-KT) PR ≤ 16 (entsprechend einer Standardabweichung unterhalb des Mittelwerts) festgelegt. Daraus ergibt sich definitionsgemäß eine unterschiedliche Häufigkeit für Late Talkers (10 % bzw. 16 %).

In der internationalen Literatur liegen die Häufigkeitsangaben für Late Talkers vorwiegend zwischen 10 % und 17 %. So berichten z. B. Horwitz et al. (2003) bei 18 – 23 Monate alten Kindern über eine Häufigkeit der Late Talkers von 13,5 % und bei 30 – 36 Monate alten Kindern von 17,5 %. Rescorla und Alley (2001) hatten mit 9,7 % einen deutlich niedrigeren Wert ermittelt. Allerdings bestand die Stichprobe der Arbeitsgruppe um Rescorla vorwiegend aus Kindern aus höheren sozialen Schichten. Diese Kinder sind jenen aus bildungsferneren Familien in der Regel sprachlich überlegen.

Wird bei 24 Monate alten Kindern das Kriterium Wortschatz unter 50 benutzt, wie dies in Studien aus dem deutschsprachigen Raum üblich ist, dann ergibt sich für 23–24 Monate alte Kinder eine Auftretensrate von 14 % (Grimm & Doil 2006; Sachse & v. Suchodoletz 2007b).

Werden für beide Geschlechter gleiche Cut-off-Werte bei der Festlegung einer Sprachentwicklungsverzögerung angesetzt, dann liegt die Zahl der Late Talkers bei Jungen etwa doppelt so hoch wie bei Mädchen (v. Suchodoletz & Sachse 2008). In einer anderen Studie (Rescorla & Alley 2001) fielen die Unterschiede mit einem Verhältnis von etwa 4 : 1 sogar noch größer aus.

2.2 Sprech- ...