eBook - ePub

Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen

Controlling-Instrumente für Krankenhäuser

- 316 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen

Controlling-Instrumente für Krankenhäuser

Über dieses Buch

Den Forderungen an das Krankenhausmanagement hinsichtlich einer dauerhaften Existenzsicherung sollte mit dem Einsatz erprobter Instrumente begegnet werden. In diesem Buch erfährt der Leser, wie Controlling-Instrumente in Krankenhäusern gestaltet werden müssen, damit sie effizient eingesetzt werden können. Neben den wirtschaftlichen Fakten wird auch die Tatsache berücksichtigt, dass Menschen nicht allein durch Zahlen zu motivieren sind. Beispiele aus Forschungsprojekten unterstreichen den praxisorientierten Charakter dieses Werkes.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.

- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.

Ja, du hast Zugang zu Controlling-Instrumente für Krankenhäuser von Winfried Zapp,Julia Oswald im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Gesundheitswesen, Verwaltung & Pflege. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1 Einleitung

Veränderte Rahmenbedingungen führen ein dynamisches Umfeld für die Krankenhäuser mit Ansätzen eines betriebswirtschaftlichen Wettbewerbes herbei, das Forderungen hinsichtlich einer dauerhaften Existenzsicherung an das Krankenhausmanagement stellt, die weit über den geschützten Rahmen der öffentlichen Planung und dualen Finanzierung hinausgehen. Die Lenkung der Krankenhäuser in diesem dynamischen Umfeld bei wachsender Komplexität der Unternehmungsstrukturen stellt auch an das Controlling neue Anforderungen. Es werden Controlling-Instrumente benötigt, die die Unternehmungsführung in Planungs- und Kontrollprozessen unterstützen und eine entscheidungsorientierte Informationsversorgung garantieren. Betriebswirtschaftlich geeignete Entscheidungshilfen können nur durch Kostenrechnungssysteme geliefert werden, die sich weniger an der Dokumentations- und dafür stärker an der Unternehmungsführungsfunktion orientieren. Solche entscheidungsorientierten Systeme haben einen Grundsatz jeder Entscheidungsfindung zu beachten, nämlich „in Veränderungen zu denken“, d. h. Informationen darüber zu liefern, wie sich Leistungen, Kosten und Erlöse durch alternative Entscheidungsfindungen verändern werden (Meyer, 1992: 60; vgl. auch Zapp, 2002b: 431f.). Es geht „… um das kybernetische, koordinierende Lenken unternehmerischer Prozesse, … um die umfassende Informationsversorgung des Managements mit führungsrelevanten Informationen und Rechnungen“ (Männel, 1988: 6).

Für ein handlungsorientiertes Controlling werden in den Krankenhäusern mit der Kosten-, Leistungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung als zentralem Ausgangspunkt quantitative Daten bereitgestellt, die für managementorientierte Entscheidungen genutzt werden können (Zapp, 2004c: 83ff.). Aber allein das Interne Rechnungswesen verschafft keine ökonomischen Spielräume. Dazu müssen die Unternehmungsprozesse noch mehr koordiniert, aufeinander abgestimmt und harmonisiert sein. Diese Aufgabe übernimmt das Controlling. Es übernimmt nicht die Kontrolle in Form der Schuldzuweisung, sondern in Form der Motivation, der Anreizbildung und der strategischen Ausrichtung zu einer erfolgreichen Unternehmung.

Ein Controlling, das die Kosten-, Leistungs- und Erlösstrukturen mit Blick auf ein gutes Unternehmungsergebnis optimieren will, erfordert ein Kosten-, Leistungs- und Erlösmanagement, das die entscheidungsrelevanten Informationen zieladäquat dokumentieren und aufbereiten kann. Controlling-Instrumente, die dieses Management charakterisieren, werden in traditionellen Wirtschaftsunternehmungen schon seit Jahren unter den Schlagworten Fixkostenmanagement, Gemeinkostenmanagement, Zielkostenmanagement oder Deckungsbeitragsmanagement angewandt. Inwiefern diese Controlling-Instrumente, die in der gängigen Krankenhausliteratur gar nicht oder nur isoliert dargestellt werden, zur ergebnisorientierten Führung von Krankenhäusern mit ihren branchentypischen Ausprägungen und Anforderungen beitragen, wird in den nachfolgenden Ausführungen beschrieben.

Eine ergebnisorientierte Krankenhausführung, die jedoch nur „harte“ Faktoren berücksichtigt und damit den traditionellen technokratischen Vorstellungen gerecht wird, greift zu kurz. Vielmehr ist eine Ergänzung um „weiche“ Faktoren im Sinne einer sozio-ökonomischen Krankenhausführung notwendig. Die wachsende Komplexität und Dynamik und die sich daraus ergebende Kontingenz machen es notwendig, die mehr technisch- und systemgelenkten und -orientierten Controlling-Instrumente durch sozial-personale Problemlösungskompetenzen zu erweitern (Eichhorn, 2008). Zahlen an sich motivieren Menschen noch nicht, deshalb sind handlungsorientierte Ansätze zu berücksichtigen, die die weichen Daten in die Überlegungen einbeziehen. Diese weichen Daten können durch Prozesse, Qualität, Zeit und Patientenanforderungen umschrieben werden und fließen in die verschiedensten Werkzeuge des Controlling ein: Clinical Pathways, Früherkennungssystem, Stärken-Schwächen-Analyse und Portfolio-Analyse sind wesentliche Instrumente, die durch den Einbezug von qualitativen Größen die Planungs- und Kontrollfunktion sowie die Informationsfunktion des Controllings unterstützen und damit einen spürbaren Beitrag zur Mobilisierung der Leistungsfähigkeit in den Krankenhäusern leisten.

Dass hinsichtlich der instrumentalen Controllingkomponente Handlungsbedarf in den Krankenhäusern besteht, lässt sich jedoch nicht nur deduktiv herleiten, sondern wird auch empirisch durch eine Untersuchung zum Einsatz von Controlling-Instrumenten in Krankenhäusern bestätigt. Danach kommen insbesondere strategische Werkzeuge des Controllings wie beispielsweise die Stärken-Schwächen-Analyse und die Portfolio-Analyse in den Krankenhäusern selten zum Einsatz. Aber auch hinsichtlich operativer Controlling-Instrumente besteht Handlungsbedarf: Kostenrechnungsverfahren wie die Deckungsbeitragsrechnung oder das Target Costing sind bisher wenig implementiert. Auch die Kostenträgerrechnung als unabdingbare Voraussetzung für ein Fall-Controlling wird wenig genutzt (Hörig, 2001).

Ausgangspunkt dieses Buches bildet die Darstellung krankenhausspezifischer interner und externer Rahmenbedingungen, die bei der Gestaltung eines Krankenhauscontrollings zu bedenken sind (Kapitel 2). Dabei geht es um die Einordnung der Krankenhausunternehmung in die betriebswirtschaftliche Gesamtstruktur, die Merkmale der Leistungserstellung und organisatorische Besonderheiten sowie die Beschreibung des Zielsystems. Die Darstellung der Krankenhausfinanzierung und -vergütung führt durch ihre Veränderungen zu neuen Anforderungen an das Kosten-, Leistungs-, und Erlösmanagement im Krankenhaus. Das dritte Kapitel dient der Beschreibung des Internen Rechnungswesens in seiner Ausgestaltung als Kostenrechnung. Daneben sind ebenso die Leistungsströme des Leistungserstellungsprozesses zu beachten sowie die Erlöse, die den Gesundheitseinrichtungen zufließen. Als Endpunkt ergibt sich aus den Erlösen abzüglich der Kosten das Ergebnis. An diesen vier Teildisziplinen kann ein Controller zur Lenkung der ökonomischen Prozesse ansetzen und Einfluss nehmen. Die „weichen“ Faktoren als eine nicht zu unterschätzende Lenkungsgröße in sozio-technischen Systemen wie dem Krankenhaus werden im vierten Teil herausgearbeitet und erläutert.

Daran schließt sich die Darstellung des Managements mit seinen Elementen des Kostenmanagements, Leistungsmanagements sowie Erlös- und Ergebnismanagements an. Im Anschluss daran wird das Controlling als Lenkungsrahmen ausführlich diskutiert. Neben funktionalen und institutionalen Gesichtspunkten steht als Schwerpunkt dieses Buches die Erarbeitung und Darstellung der Controlling-Instrumente im Mittelpunkt: Der Leser erfährt, wie Controlling-Instrumente gestaltet werden müssen, damit sie effizient zur Planung und Kontrolle sowie zur Informationsversorgung eingesetzt werden können. Die Praxisorientierung wird durch Beispiele aus Forschungsprojekten, Blockwochen und Projekten erreicht, die an der Fachhochschule Osnabrück durchgeführt wurden und deren Finanzierung durch Drittmittel erreicht wurde.1 Das Buch schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Ausblick auf mögliche Erweiterungen zum Controlling in Krankenhäusern.

1 Namen, Zahlen und Daten der Projekteinrichtungen wurden verändert übernommen, so dass die Daten beispielhaft zu verstehen sind.

2 Das Krankenhaus als Betrachtungsobjekt: Darstellung unternehmungsspezifischer Rahmenbedingungen

2.1 Merkmale der Krankenhausunternehmung

Krankenhäuser können nach der Art ihrer Leistungserstellung einerseits als Dienstleistungsunternehmungen definiert werden, da sie die klassischen Kernelemente der verschiedenen Dienstleistungsdefinitionen wie Immaterialität, Nichtlager- und Nichttransportfähigkeit (Gültigkeit des Uno-actu-Prinzips) erfüllen (Eichhorn, 2008: 83ff., Eichhorn, 1975: 13). Andererseits verfolgen sie jedoch als sogenannte Nonprofit-Unternehmungen des stationären Gesundheitssektors neben den Sach- und Formalzielen auch metaökonomische Ziele in Form von karitativen, diakonischen, humanitären oder weltanschaulichen Wertvorstellungen, an denen sich nach Möglichkeit sämtliche ökonomische Aktivitäten orientieren sollen. Aufgrund von verpflichtenden Leistungszielen – wie die Erfüllung des Versorgungsauftrages – und finanzierungsbezogenen Beschränkungen – wie keiner freien Preisgestaltung – ist sowohl keine klare Zuordnung zu den Nonprofit-Organisationen als auch zu den typischen Dienstleistungsunternehmungen möglich.

Die Dienstleistungsunternehmung Krankenhaus befindet sich somit in einem Spannungsfeld zwischen der klassischen Dienstleistungsunternehmung und den Nonprofit-Organisationen, was mit praktischen Konsequenzen für die Ausgestaltung des Controllings verbunden ist (Wendel, 2001: 101).

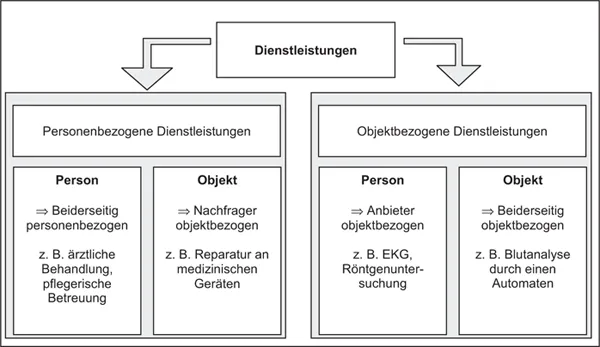

Dienstleistungen im Krankenhaus sind Gesundheitsleistungen, die in unterschiedlichen Formen (stationären, ambulanten, u. ä.) erbracht werden können und ärztliche Behandlung, pflegerische Betreuung, Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, soziale Fürsorge, seelsorgerische Hilfe sowie Unterkunft und Verpflegung umfassen (§ 39 SGB V). Hinzutreten können Leistungen in Lehre und Forschung. Diese Dienstleistungen können nach Personen und Objekten unterschieden werden (vgl. Abb. 2-1) (Berekoven, 1983: 44ff.).

Persönliche Dienstleistungen umfassen auch die Gesundheitsleistungen (Corsten, 1990: 21). Sie sind der Schwerpunkt der Krankenhausleistungen. Steht das Objekt im Vordergrund der Betrachtung, dann sind die Leistungen an den Objekten als Ausgangspunkt anzusehen.

Die Definition des Dienstleistungsbegriffs kann unterschiedlich systematisiert werden (Haller, 1995: 49; Corsten, 1985: 173; Meffert/Bruhn, 1997: 24; Zapp/Dorenkamp, 2002: 12ff.):

- Die tätigkeitsorientierte Definition stellt die menschliche Tätigkeit in den Vordergrund; jede Tätigkeit ist danach eine Dienstleistung im Sinne eigener und/oder anderer Interessen (Schüller, 1967: 19). Diese abstrakte Definition lässt wenige Möglichkeiten offen, um dienstleistungsspezifische Besonderheiten zu beschreiben (Meffert/Bruhn, 1997: 24).

- Die prozessorientierte Definition stellt die Prozessperspektive der Dienstleistung heraus, sodass Dienstleistungen Prozesse mit materiellen und/oder immateriellen Wirkungen sind. Diese Leistungen lassen sich umschreiben durch einen gleichzeitigen Kontakt zwischen Leistungsnehmer und Leistungsgeber (Berekoven, 1983: 23).

- Die ergebnisorientierte Definition besagt, dass die Dienstleistung als der immaterielle Output von Faktorkombinationsprozessen oder als Ergebnis des Prozesses angesehen wird (Maleri, 1994: 35).

- Die potentialorientierte Definition setzt bei den Fähigkeiten (Potentialen) an, die durch Menschen oder Maschinen geschaffen werden können (Meffert/Bruhn, 1997: 25).

Abb. 2-1 Dienstleistungen

(in Anlehnung an Berekoven, 1983: 45)

(in Anlehnung an Berekoven, 1983: 45)

Für diese Arbeit wird folgender Dienstleistungsbegriff zugrunde gelegt: Dienstleistungen sind „selbstständige, marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbunden sind (Potentialorientierung). Im Rahmen des Erstellungsprozesses werden interne (z. B. Räumlichkeiten, Personal) und externe Faktoren (außerhalb des Einflussbereichs des Dienstleisters liegende) kombiniert (Prozessorientierung). Die Faktorenkombination des Dienstleistungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den Menschen oder an deren Objekten nutzenstiftende Wirkungen zu erzielen (Ergebnisorientierung)“ (Meffert/Bruhn, 1997: 27).

Die Definition beschreibt die einzelnen Phasen der Dienstleistungen (Donabedian, 1966: 166; Eichhorn, 1997: 3), die zwischen den Dimensionen „Herstellung der Leistungsbereitschaft“ und „Nutzung bereitgestellter Leistung als Leistungsnachfrage“ (Reis, 1997: 321) und der Prozess- und Ergebnisphase einer Dienstleistung unterscheidet. Das zentrale Problem ist dabei, das eigentliche „Produkt“ des Dienstleistungsbetriebes zu definieren. So sind die sachlichen und personellen Ressourcen des Krankenhauses (die Potentiale), Diagnostik, Therapie, Pflege und Hotelversorgung (die Prozesse), in Beziehung zu setzen mit der Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten (das Ergebnis) (Eichhorn, 1997: 3). Diese Definition basiert zudem auf den konstitutiven Merkmalen, die die Besonderheit einer Dienstleistung erfassen (Zapp/Dorenkamp, 2002: 15f.):

- Immaterialität oder Nichtgreifbarkeit:

Hiermit wird die mangelnde physische Präsenz einer Dienstleistung beschrieben (Strauss/Hentschel, 1991: 238). Im Gegensatz zu einem Sachgut kann man die Dienstleistung nicht fühlen, schmecken, riechen oder sehen. Aus der Immaterialität leiten sich weitere Merkmale der Dienstleistung ab. - Nichtlagerfähigkeit:

Dienstleitungen können in der Regel nicht auf Vorrat hergestellt und nicht gelagert werden. Es besteht eine zeitliche und räumliche Simultanität (Übereinstimmung) von Produktion und Konsumtion. Erst die Inanspruchnahme führt zu einer Produktion der Dienstleistung für den Kunden (Uno-actu-Prinzip, d. h. Leistungserstellung und Leistungsnutzen vollziehen sich zeitgleich) (Eichhorn, 2008: 84; Eichhorn, 1997: 7).

Die Krankenhausleistungen sind nicht lagerfähig und müssen zum Zeitpunkt und am Ort der Entstehung der Nachfrage produziert werden (z. B. Ganzkörperwäsche) (Morra, 1996: 29). - Nichttransportfähigkeit:

Fast keine Dienstleistung kann an einem anderen Ort konsumiert werden als an dem ihrer Erstellung. Medizinische, körperliche Untersuchungen sind z. B. gebunden an den CT. Sie können nicht erstellt und dann räumlich transferiert werden, um sie an anderer Stelle zu verbrauchen. Auch hier liegt das Uno-actu-Prinzip vor, in der Variation, dass eine wie im Sachgüterbereich mögliche Nachbesserung, Aussortierung oder ein Umtausch der Leistung nur begrenzt möglich ist. - Die Mitwirkung eines externen Faktors (Individualität):

Der Kunde wird in den Prozess der Dienstleistung einbezogen und wird somit integraler Bestandteil: Ohne den Kunden kann die Dienstleistung nicht erbracht werden. Der Dienstleistungsersteller kann den Kunden (externen Faktor) nicht unbedingt frei am Markt disponieren, wobei der Patient als „Objekt“ der Dienstleistung als Mensch zu betrachten ist, von dem der Erfolg der Dienstleistung auch abhängig ist (Meffert/Bruhn, 1997: 45). - Geringe Rationalisierbarkeit:

Die Ersetzbarkeit der menschlichen Arbeitskraft durch eine Maschine ist begrenzt (Haubrock/Peters/Schär, 1997: 9).

Im Mittelpunkt der Dienstleistungen steht die Begegnung mit dem jeweiligen Patienten. Hier laufen die Prozesse im Wesentlichen zusammen oder haben hier ihren Ausgangspunkt (Sassen, 1994: 73).

Krankenhäuser sind eingebettet in ein staatlich reguliertes Gesundheitssystem mit sich ständig wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen (Sieben, 1986: 156). Diese Einschränkungen haben zur Folge, dass der Handlungsspielraum des Krankenhausmanagements begrenzt ist und es damit erheblicher Anforderungen an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bedarf (Schmidt-Rettig/Westphely, 1992: 1181). Vorgegebene Preise für stationäre Leistungen und eine Krankenhausplanung auf Landesebene verhindern den Marktdruck, der grundsätzlich für die Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes notwendig ist. Durch die duale Finanzierung der stationären Leistungen der Krankenhäuser ist eine unabhängige Planung des Leistungsprogramms nicht möglich (Schmidt-Rettig/Westphely, 1992: 1181). Da jedoch die seit einigen Jahren angestrebte tendenziell marktwirtschaftliche Ordnungspolitik1 in der Krankenhauswirtschaft, die sich unter anderem ausdrückt in der Einführung der preisbezogenen DRG-Fallpauschalen und den damit verbundenen Konsequenzen für die Verfahren der Krankenhausfinanzierung und Krankenhausplanung, den Marktdruck erhöhen wird, ergeben sich hieraus heute für das Krankenhausmanagement neue Herausforderungen und Möglichkeiten (Eichhorn, 1995: 15ff.).

Zu bedenken ist weiterhin, dass sich der Leistungserstellungsprozess im Krankenhaus und damit die Krankenhausproduktion in zwei Stufen vollzieht2 und folglich die Lenkung durch das Krankenhausmanagement auf beiden Ebenen ansetzen müssen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Planbarkeit der Leistungen aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Nachfrage3 nur eingeschränkt möglich ist und somit große Anforderungen an eine flexible Leistungserstellung gestellt werden. Da der Erfolg der Leistungserstellung im Krankenhausbetrieb von der unabdingbaren aktiven oder passiven Mitwirkung des Leistungsempfängers und von der Art und Schwere seiner Erkrankung abhängt, ist es schwierig, den Leistungserfolg objektiv zu messen. Die Erstellung von...

Inhaltsverzeichnis

- Deckblatt

- Titelseite

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen

- 1 Einleitung

- 2 Das Krankenhaus als Betrachtungsobjekt: Darstellung unternehmungsspezifischer Rahmenbedingungen

- 3 Kosten-, Leistungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung als Ausgangspunkt: Darstellung der harten Daten

- 4 Prozessgestaltung als Orientierungsrahmen: Darstellung der weichen Daten

- 5 Management als Entwicklungsrahmen: Gestaltung der harten und weichen Daten

- 6 Controlling als Lenkungsrahmen: Harmonisation von harten und weichen Daten

- 7 Ausblick: Erkenntnisinteresse und Perspektiven

- Literatur

- Sachregister