![]()

Kapitel 1 Lesen und Schreiben

Markus Lang

Blinde Kinder und Jugendliche sind hinsichtlich der Schriftsprache auf ein taktiles Schriftsystem angewiesen. Hieraus ergeben sich grundlegende und spezifische didaktische Entscheidungen und Vorgehensweisen.

Bei der nachfolgenden Darstellung der didaktischen Besonderheiten im schriftsprachlichen Lernen wird besonderes Gewicht auf den Schriftspracherwerb gelegt. Daneben finden der Computereinsatz in verschiedenen Lerngruppen und die Problematik der Schriftentscheidung bei hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen intensive Berücksichtigung.

1 Das System der Deutschen Blindenschrift

Louis Braille (1809–1852) entwickelte als blinder Schüler der Pariser Blindenanstalt 1825 eine Punktschrift, die sich aufgrund ihrer hervorragenden Tastbarkeit und des relativ einfachen Schreibprozesses international als Blindenschrift durchsetzen konnte (vgl. Lang 2010). Sämtliche der heute gebräuchlichen Brailleschriften für Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften etc. gehen auf Brailles Erfindung zurück, dessen Grundmuster aus 6 frei kombinierbaren Punkten innerhalb einer festen Matrix besteht (s. Abb. 1.1). Insgesamt lassen sich in diesem System 64 verschiedene Punktkombinationen (incl. Leerzelle) bilden, die für die Zeichendarstellung zur Verfügung stehen. Da selbst innerhalb einer Sprache für die Verschriftlichung von Literatur, Mathematik, Musik oder naturwissenschaftlichen Sachverhalten mehr als 64 verschiedene Zeichen benötigt werden, sind die einzelnen Punktkombinationen mehrfach belegt. Die Kennzeichnung des für die Identifikation der Zeichen notwendigen Kontextes erfolgt über vorangestellte Ankündigungszeichen (z.B. kündigt die Punktkombination 3, 4, 5, 6 an, dass das nachfolgende Zeichen nicht als Buchstabe, sondern als Zahl interpretiert werden muss).

Abb. 1.1: Braillezelle mit Punktnummerierung

Im System der Deutschen Blindenschrift werden die Vollschrift und die Kurzschrift als Literaturschriften eingesetzt. Für das Erstellen von Texten am Computer spielt Eurobraille (Computerbraille) eine wesentliche Rolle.

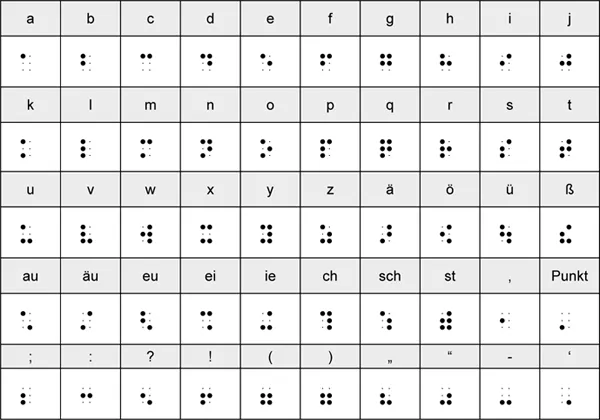

In der Vollschrift existieren sämtliche Buchstaben als Kleinbuchstaben. Die Großschreibung wird durch ein vorangestelltes Ankündigungszeichen (Punkte 4 und 6) gekennzeichnet. Definierte Zeichen existieren darüber hinaus beispielsweise für Satzzeichen und für häufige Buchstabenkombinationen (au, äu, eu, ei, ie, ch, sch, st) (s. Tabelle 1).

Tab. 1.1: Zeichenauswahl der Deutschen Vollschrift

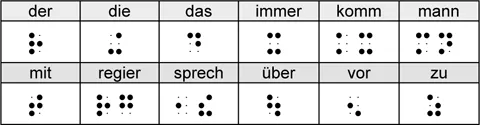

Die Kurzschrift verfolgt primär das Ziel, das Volumen der Braillebücher zu reduzieren. Das heute gültige System besteht aus ca. 300 Kürzungen (vgl. Tab. 1.2). Es ist in einem umfassenden und komplexen Regelwerk zusammengefasst (s. Brailleschriftkommission der deutschsprachigen Länder 2005).

Tab. 1.2: Beispiele aus dem System der Deutschen Kurzschrift

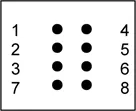

Eurobraille (Computerbraille) definiert die Gestalt der Zeichen, die benötigt werden, um Texte 1:1 von Schwarzschrift in Punktschrift übertragen zu können. Hierfür musste die Braillezelle auf 8 Punkte erweitert werden (s. Abbildung 2). Auf diese Weise entstanden 256 Kombinationsmöglichkeiten der Punkte, so dass jedem Schwarzschriftzeichen (des erweiterten ASCII-Zeichensatzes) ein eindeutiges Punktschriftzeichen zugeordnet werden kann. Per Computer angefertigte Texte stehen folglich unmittelbar sowohl in Schwarzschrift (Bildschirm/Ausdruck) als auch in Punktschrift (Braillezeile/Brailledruck) zur Verfügung.

Abb. 1.2: Braillezelle im 8-Punkte-Format mit Punktnummerierung

Die Kleinbuchstaben in Eurobraille sind bis auf wenige Ausnahmen mit denjenigen der Vollschrift identisch (s. Anhang 1). Eurobraille verfügt über Großbuchstaben und eigene Ziffernzeichen. Grundsätzlich existieren in Eurobraille keine Ankündigungszeichen und Kürzungen.

2 Das Lesen der Brailleschrift

2.1 Das Leseorgan

Die Fingerspitzen sind in besonderer Weise für die Wahrnehmung feiner taktiler Unterschiede geeignet. Die hier in entsprechender Dichte vorhandenen spezialisierten Rezeptoren gewährleisten niedrige Druckempfindungsschwellen sowie niedrige simultane und sukzessive Raumschwellen (vgl. Goodwin, Wheat 2008; Birbaumer, Schmidt 1999, 326 ff.; Goldstein 1997, 431 ff.). Hinsichtlich der prinzipiellen Wahrnehmungsfähigkeit bestehen zwischen den einzelnen Fingern keine Unterschiede, so dass grundsätzlich jeder Finger für das Lesen der Punktschrift herangezogen werden kann (vgl. Birbaumer, Schmidt 1999, 326; Foulke 1982, 202). Punktschriftleser benutzen jedoch in der Regel die Zeigefinger, seltener die Mittelfinger zum Identifizieren der Braillebuchstaben (Hudelmayer 1985, 131), so dass bei erfahrenen Lesern aufgrund von Übungseffekten die Lesefähigkeit kontinuierlich von den Zeigefingern zu den kleinen Fingern abnimmt (Foulke 1991, 229).

Die Wahrnehmungsleistung der Fingerkuppen kann von der Raumtemperatur und der Hauttranspiration, aber auch von der Stärke der Hornhautschicht oder von Sensibilitätsstörungen (z. B. bei Diabetes) beeinflusst werden.

Vergleichsuntersuchungen zwischen rechtshändigem und linkshändigem Lesen konnten keine grundlegende Überlegenheit einer Lesehand feststellen (Millar 1997, 67 ff.). Bezüglich der Lesehand sollte somit jedem Kind die Möglichkeit eingeräumt werden, individuelle Präferenzen auszubilden (Hudelmayer 1985, 131). Eine Voraussetzung hierfür ist, dass beide Hände gleichermaßen in Tastaufgaben einbezogen werden. Nicht zuletzt deshalb, weil auch die nichtdominante Lesehand eine entscheidende Rolle im beidhändigen Leseprozess einnimmt.

2.2 Die Lesebewegungen

Beidhändiges Lesen führt zu höheren Lesegeschwindigkeiten als einhändiges Lesen (vgl. Millar 1984, 83 f.; Mousty, Bertelson 1985). Die Überlegenheit des beidhändigen Lesens liegt darin begründet, dass beide Hände unterschiedliche Funktionen im Leseprozess sowie bei der Orientierung im Lesetext übernehmen.

Der Zeilenwechsel gelingt beidhändig wesentlich schneller und sicherer als einhändig. Werden beide Hände am Leseprozess beteiligt, kann bei guten Leserinnen und Lesern beobachtet werden, dass der Leseprozess einer Textzeile in drei Segmente gegliedert wird: Während die rechte Hand die Zeile zu Ende liest, wechselt die linke in die neue Zeile, um anschließend den Anfang der Zeile alleine zu lesen (Segment 1) bis die rechte Hand hinzugeführt wird. Den mittleren Zeilenabschnitt lesen beide Hände parallel (Segment 2), bevor die rechte Hand wieder die alleinige Leseaufgabe übernimmt (Segment 3) und die linke in die neue Zeile wechselt (Foulke 1991, 230 f.; Millar 1997, 76, 82). Charakteristisch für das beidhändig unabhängige Lesen ist, dass keine Unterbrechung der Informationsaufnahme durch den Zeilenwechsel stattfindet. Ein beidhändig paralleles Lesen, bei dem beide Hände stets in Kontakt zueinander bleiben, kann als Durchgangsstadium zum beidhändig unabhängigen Lesen betrachtet werden (Swenson 1999, 48). Gleiches gilt für eine Technik, bei der die linke Hand lediglich zur Markierung der neuen Zeile eingesetzt wird.

Millar (1987 b) konnte in Untersuchungen die konkreten Funktionen der Hände bzw. Lesefinger exakt analysieren und nachweisen, dass die beiden Lesefinger (meist beide Zeigefinger) keine verschiedenen verbalen Informationen simultan aufnehmen, da während der eine Zeigefinger einen Buchstaben ertastet, der andere zur selben Zeit meist eine Lücke zwischen Buchstaben oder Wörtern erfasst. Auch beim Zeilenwechsel beginnt der linke Zeigefinger erst dann mit dem Lesen, wenn der rechte Lesefinger die vorangegangene Zeile vollständig ausgelesen hat. Die beiden Lesefinger nehmen im Leseprozess somit unabhängig voneinander entweder verbale oder das Lesen unterstützende räumliche Informationen wie beispielsweise Wortgrenzen oder Zeilenanfänge auf.

Gute Brailleleserinnen und -leser legen außer den Lesefingern noch weitere Finger auf die Textzeile auf. Obwohl letztendlich nur die Lesefinger die eigentliche Dekodierungsaufgabe durchführen, können zusätzliche Finger hilfreiche Orientierungsfunktionen übernehmen (Harley u. a. 1997, 78). Im Leselehrgang sollte folglich darauf geachtet werden, dass beim Lesen möglichst viele Finger (maximal alle außer den Daumen) auf der Textzeile positioniert werden.

Die Lesebewegungen guter Punktschriftleserinnen und -leser lassen sich folgendermaßen charakterisieren: unabhängiger Gebrauch beider Hände; sicherer und ökonomischer Zeilenwechsel; geringer, gleichbleibender Auflagedruck der Lesefinger auf den Lesetext; fließender, horizontaler Bewegungsablauf mit wenigen Vertikal- und Rückbewegungen (vgl. Hudelmayer 1985, 132; Foulke 1991, 229).

Effektive Lesebewegungen entwickeln sich erst langsam im Verlauf des Schriftspracherwerbs. Bei Leseanfängerinnen und -anfängern sind häufig unsystematische Tastbewegungen, vertikale oder zirkuläre Bewegungen über einzelnen Punktschriftzeichen, Rückbewegungen, ein erhöhter Auflagedruck der Lesefinger sowie Probleme beim Aufsuchen einer neuen Zeile beobachtbar (Millar 1997, 90 ff.). Diese unsystematischen Lesebewegungen gelten als Zwischenschritt auf dem Weg zum fließenden Lesen (Swenson 1999, 48 f.). Treten verstärkt Vertikal- und Rückbewegungen in späteren Stufen des Schriftspracherwerbs auf, so kann dies auf Probleme bei der Identifikation von Buchstaben oder Wörtern hindeuten.

Auch bei guten Brailleleserinnen und -lesern treten beispielsweise bei schlechter Druckqualität, beim Erlesen unbekannter Wörter, beim Aufsuchen bestimmter Buchstaben oder bei Korrekturen und Verlesungen Vertikal- und Rückbewegungen auf (vgl. Millar 1997, 81, 163 f.). Das taktile Lesen ist ein motorischer und perzeptiver Vorgang, wobei diese Bereiche eng miteinander verknüpft sind.

Wird ein Text nicht als Brailleausdruck, sondern an einer Braillezeile (s. 3.2) gelesen, wird der Leseprozess von weiteren Komponenten beeinflusst. Zwar sind auch für das Lesen an der Braillezeile gleichförmige, horizontale Bewegungen der Lesefinger von zentraler Bedeutung, der Zeilenwechsel erfolgt jedoch in der Regel durch mechanisches Auslösen an einer Funktionsleiste bzw. Großtaste. Ergonomisch sind diese Tasten oder Leisten so an...