![]()

»Bei gutem Willen unbedingt korrekt«

Als Offizier im Krieg

Um das Studium später nicht unterbrechen zu müssen, meldete Helmut Schmidt sich, wie viele Abiturienten damals, vorzeitig zum Arbeits- und Wehrdienst. Er wollte diese insgesamt zweieinhalb Jahre hinter sich bringen. Anfang April 1937 wurde er einem Lager des Reichsarbeitsdienstes (RAD)1 in Reitbrook in den Vierlanden zugeteilt und im Deichbau an der Dove Elbe eingesetzt. Natürlich sollten die jungen Menschen in ihrer Arbeitsdienstzeit nicht nur gemeinnützige Arbeit leisten. Sie sollten auch im Sinne der NS-Ideologie indoktriniert werden, und so mussten sie politischen Unterricht von einem RAD-Feldmeister über sich ergehen lassen. Dieser Referent war jedoch, wie Helmut Schmidt sich erinnerte, seiner Aufgabe nicht im Entferntesten gewachsen, denn er »trug uns primitivste Nazi-Ideologie vor, die er mit offenbar angelesenen, aber nicht verstandenen Beispielen aus der Geschichte anzureichern versuchte. Das stank vielen von uns; ich dachte: Genau das Gegenteil muss man glauben!«2

Helmut Schmidt geriet vorübergehend unter den Einfluss eines RAD-Kameraden, der ihm eine kommunistische Weltsicht vermittelte, und so »war ich also als Achtzehnjähriger auf dem Wege, Kommunist zu werden.«3 Das blieb indessen eine Episode.

Nachhaltiger war eine andere Erfahrung. Das erklärte Ziel der Arbeitsdienstpflicht war die »Volksgemeinschaft«, die Beseitigung der überkommenen »Klassengegensätze«. Bei dem jungen Helmut Schmidt, dessen Eltern ja selbst zu den Aufsteigern gehörten, scheiterte das völlig. Notizen aus dieser Zeit bezeugen seine »Ernüchterung über das Erlebnis der unteren Klassen«.4 Das war kein Verdikt über »einfache Verhältnisse«, mit denen er nie ein Problem hatte. Widerwillen empfand er aber schon damals gegen Primitivität im Denken, Reden und Handeln. Ein weiteres Ergebnis seiner Arbeitsdienstzeit war, wie derselben Notiz zu entnehmen ist, eine »endgültige Abkehr, wenn zunächst auch nur tastend, vom NS«. Ein anfängliches Sympathisieren mit dem Nationalsozialismus gab es damals bei vielen jungen Menschen aus dem Bildungsbürgertum, übrigens auch bei späteren Widerstandskämpfern gegen das NS-Regime.

Am 30. September 1937 wurde Helmut Schmidt aus dem Reichsarbeitsdienst entlassen. Wer sich vorzeitig zum Wehrdienst meldete, konnte sich innerhalb gewisser Grenzen die Waffengattung aussuchen. Er entschied sich für die Bodentruppe der Luftwaffe, die Luftabwehr, die wegen ihrer Waffen, der Flugabwehrkanonen, die »Flak« genannt wurde. Das war eine neue Truppe, deren Selbstverständnis zudem wegen ihrer anspruchsvollen Waffentechnik als durchaus elitär galt. Helmut Schmidt verband mit seiner Wahl auch die Hoffnung, den Wehrdienst in seiner Heimatstadt ableisten zu können, die schon 1937 nach Einschätzung der Luftwaffenführung zu den »besonders luftkriegsgefährdeten« deutschen Städten zählte und entsprechend umfangreich geschützt werden sollte.

Er meldete sich am 4. November 1937 in der Kaserne Osdorf zum Dienstantritt und erlebte sogleich eine herbe Enttäuschung: Zusammen mit anderen Rekruten wurde er noch am selben Abend nach Grohn im Norden Bremens transportiert, wo eine neue Kaserne für das Flakregiment 27 gebaut worden war. Rekrut Schmidt gehörte nun zur 4. Batterie der I. Abteilung. Er hatte Glück, denn unter seinen Stubenkameraden gab es »keinen Nazi, und nachdem wir uns näher kennengelernt hatten, stimmten wir überein in der ausdrücklichen Überzeugung: ›Gott sei Dank, jetzt sind wir endlich im einzig anständigen Verein.‹«5 Dieses Bewusstsein half ihm über den Kasernenhofdrill hinweg, den er manchmal durchaus als schikanös empfand. Seine Rekrutenzeit, mit der intensiven und gründlichen Ausbildung am Geschütz und in der Ballistik, blieb ihm als unbeschwert in der Erinnerung, auch wegen mancher Freundschaften, die damals entstanden und den Krieg und spätere Jahrzehnte überdauerten.

Hitler konnte von 1935 bis 1938 einen außenpolitischen Erfolg nach dem anderen verbuchen. Er schien die europäische Politik zu bestimmen, weil die Westmächte ihm Konzessionen machten, die sie dem Deutschen Reich der Weimarer Republik beharrlich verweigert hatten. Das ließ in weiten Teilen der Bevölkerung und ganz besonders in der Wehrmacht und ihrem Offizierkorps den Eindruck entstehen, der Führer bringe alles, was auch immer er anpacke, zu einem guten Ende.

Auch der junge Soldat Helmut Schmidt war mit Feuereifer bei der Sache. Er wurde zum Geschützführer ernannt. »Ich hatte«, berichtet er, »sechs oder sieben erwachsene Männer unter mir und musste von ihnen mit ›Herr Geschützführer‹ angeredet werden. Ich kam mir sehr wichtig dabei vor.«6 Die Leistungen des Zwanzigjährigen, der inzwischen zum Unteroffizier befördert worden war, veranlassten seine Vorgesetzten, ihm die Laufbahn eines aktiven Berufsoffiziers vorzuschlagen. Doch Helmut Schmidt hatte andere Pläne. Er wollte »draußen den Wind der Welt spüren.«7

Ende September 1939 endete sein Wehrdienst. Bereits im August erschien er in Zivil in der Personalabteilung der Deutschen Shell am Alsterufer in Hamburg und bewarb sich als Volontär. Er hoffte auf eine Chance in diesem international tätigen Konzern, vielleicht im damaligen Holländisch-Indien, dem heutigen Indonesien; die zu diesem Zeitpunkt schon sehr reale Kriegsgefahr war für ihn offenbar kein Hinderungsgrund.

Nur wenige Tage später waren die Pläne Makulatur: Am 24. August 1939 erhielt das Flakregiment 27 den Mobilmachungsbefehl. Damit begann die Kriegsdienstpflicht der Soldaten. Am Vormittag des 1. September saß der Unteroffizier Schmidt in der Kaserne gemeinsam mit seinen Kameraden am Rundfunkgerät und hörte die Übertragung der Reichstagsrede, mit der Hitler den Beginn der militärischen Operationen gegen Polen bekannt gab und die Welt glauben machen wollte: »Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen!« Den Ausbruch des Krieges haben die Soldaten, wie Helmut Schmidt sich erinnerte, »wie ein Naturereignis hingenommen«.8

Seine Einheit, nun die Reserveflakabteilung 261, wurde bei der Luftabwehr zunächst in Bremen, später in Hamburg, in Oberschlesien und in Holland eingesetzt. Dieses erste Kriegsjahr 1940 war das Jahr der deutschen Siege. Hitlers Militär schien unüberwindlich. Erst Polen, dann Dänemark und Norwegen, Holland, Belgien und Frankreich: Nie war Hitler mächtiger. Hatte er 1938 als Staatsmann die Deutschen in Österreich und im Sudetenland »heim ins Reich« geholt, so schien er nun als Feldherr unbezwingbar zu sein. Die überschäumende Begeisterung der Berliner bei der großen Siegesparade in der Hauptstadt am 27. Juli 1940 nach dem Westfeldzug war nicht von Goebbels und seinen Propagandaexperten gesteuert, sondern sie war ein Ausdruck der Stimmung im Volk und in der Wehrmacht. Man glaubte an den Führer – und Helmut Schmidt eben auch, trotz mancher Vorbehalte gegen das NS-Regime.

Im Sommer 1940 drängte es den Leutnant Helmut Schmidt dorthin, wo gekämpft wurde, und er bewarb sich um Aufnahme in die Fallschirmjägertruppe. Er wurde angenommen, doch zur Aufnahme in diese Truppe kam es nicht mehr. Sein früherer Batteriechef Paul Ullrich, inzwischen Stabsoffizier, hatte ihn angefordert, und so wurde Schmidt am 26. Oktober 1940 zur Lehrinspektion IV des Generals der Flakwaffen im Reichsluftfahrtministerium versetzt. In dieser Dienststelle in der Berliner Knesebeckstraße, und zeitweise in der Flakartillerieschule im pommerschen Stolpmünde, hatte er nun Schießvorschriften für leichte Flakgeschütze zu bearbeiten und Ballistik zu unterrichten.

Der Kommandeur dieser Schule, Major Kurt Andersen, kam am 14. Dezember 1940 in einer Beurteilung des Leutnants Schmidt zu einem durchwachsenen Befund. Zwar sei dieser »ein sehr intelligenter Offizier mit vielen Interessen, jedoch kleinen Mängeln in der allgemeinen und militärischen Erziehung. Er steht besonders auf geistigem Gebiet über dem Durchschnitt.« Zu den »kleinen Mängeln« rechnete der Major, Leutnant Schmidt könne sich »bei gutem Willen unbedingt korrekt benehmen, die Passion verleitet ihn jedoch zu Unkorrektheiten und Vertraulichkeiten. Gegen Untergebene ist er energisch.«9

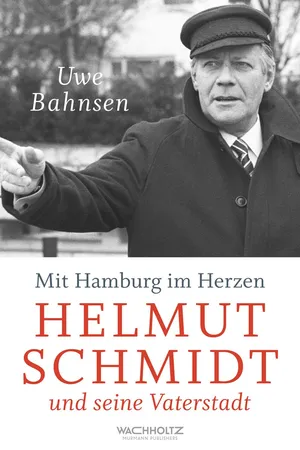

Helmut Schmidt, Leutnant der Luftwaffe.

Helmut Schmidt hatte damals selbst das Gefühl, dass ihm in Hinblick auf den gesellschaftlichen Schliff, der von einem jungen Offizier erwartet wurde, noch etwas fehlte. Ein anderes Manko ließ sich deutlich schwieriger ausgleichen:

»Für die Gespaltenheit meines damaligen Bewusstseins ist es bezeichnend, dass ich den katastrophalen Ausgang des Krieges zwar deutlich vor Augen hatte, mich aber schämte, anders als die Mehrheit aller Soldaten auf den Straßen Berlins auf meiner Uniform keinerlei Tapferkeitsorden tragen zu können, weil ich ja an keinem Feldzug teilgenommen hatte. So kam es, dass ich mich, unzufrieden mit dem ruhmlosen Papierkrieg in Berlin, darum bewarb, zur kämpfenden Truppe versetzt zu werden.«10

Da am 22. Juni 1941 der deutsche Überfall auf die Sowjetunion begonnen hatte, bedeutete das die Ostfront.

Vor seiner Abreise kam es zu einer privaten Entwicklung, die sein Leben prägend beeinflussen sollte: Seine Schul- und Jugendfreundin Hannelore Glaser, in der Familie und der Lichtwark-Schule stets nur »Loki« genannt, war mittlerweile Volksschullehrerin in Hamburg. Mit einem Brief aus Stolpmünde hatte er den Kontakt zu ihr erneuert, und die Korrespondenz, die sich daraus entwickelte, hatte dazu geführt, dass beide ein Treffen am 17. August 1941 in Berlin vereinbarten.

Sie erinnerte sich: »Ich hatte zwei Wochen Urlaub bekommen. Weil ich so erschöpft von der vielfältigen Arbeit war. Da haben wir verabredet, dass ich ihn in Berlin besuche. Dort haben wir uns ineinander verliebt und auch schon beschlossen: Wenn Helmut heil aus Russland zurückkommt, wollen wir heiraten.«11 Beide waren zwei- undzwanzig Jahre alt.

Nur eine Woche später, am 25. August, flog Leutnant Helmut Schmidt mit einer Ju 52 an die Ostfront, nach Pskow, deutsch Pleskau, einer Großstadt im Nordwesten der Sowjetunion, etwa 300 Kilometer südwestlich von Leningrad. Hier hatten sich zentrale Militärbehörden der deutschen Besatzungsverwaltung, aber auch die Einsatzgruppen des SD (Sicherheitsdienst der SS), des Terrorapparates zur Bekämpfung und Vernichtung politischer Gegner, etabliert. In Pskow wurden auch die militärischen Vorbereitungen für den Großangriff auf Leningrad und die Eroberung der Stadt koordiniert.

Hitlers Entscheidung vom Dezember des Jahres, wegen seiner von ihm für unfähig gehaltenen Generäle selbst den Oberbefehl über das Heer zu übernehmen, löste bei Schmidt harsche Reaktionen aus: »[…] habe ich gedacht, dass Hitler größenwahnsinnig sein müsse.« Und er notiert, wenngleich erst nach dem Krieg: »Erstmaliger Knacks im persönlichen Vertrauen zum Führer.«12

Was Helmut Schmidt damals im Osten erlebte, ließ ihn sehr kritisch über den Feldherrn Hitler nachdenken, über den Sinn dieses Feldzugs, über das NS-Regime und den wahrscheinlichen Ausgang dieses Krieges. Und dennoch kämpfte er weiter, wie seine Kameraden auch:

»Nachts, wenn ich aus diesem oder jenem Grund oder auch vor Angst nicht schlafen konnte, dachte ich darüber nach. Aber tagsüber taten wir das, was uns befohlen war, und so auch ich: Es brauchte niemand hinter mir zu stehen, um mich zu beaufsichtigen; ich tat von mir aus, was ich für meine soldatische Pflicht hielt. Doch nachts dachte ich dann abermals: Hoffentlich ist dieser Krieg bald zu Ende.«13

Anfang Januar 1942 wurde dem Leutnant Helmut Schmidt das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen, und er erhielt die – möglicherweise lebensrettende – Versetzung an die Flakartillerieschule II in Bonn. Am 14. Januar 1942 fuhr er zurück nach Deutschland. Zunächst kam er für ein paar Tage nach Hamburg, um Loki und die Familie wiederzusehen.

Abgesehen von ein paar kleineren Blessuren und sehr schmerzhaften rheumatischen Beschwerden hatte er die fünf Monate an der Ostfront heil überstanden. Das junge Paar bekräftigte seine...