![]()

1 Grundlagen der Entwicklungspsychologie

Zum Zeitpunkt von Michaels Geburt war seine Mutter 16, sein Vater 19 Jahre alt. Michael kam als Frühgeburt zur Welt und verbrachte die ersten drei Wochen seines Lebens im Krankenhaus. Sein Vater wurde zu dieser Zeit für zwei Jahre zum Militär eingezogen, so dass Michael zunächst in der Familie seiner Mutter aufwuchs. Als er acht Jahre alt war, ließen sich die Eltern scheiden. Seine Mutter verließ die Familie, und er sah sie nie wieder. Er lebte nun in der Familie der Großeltern väterlicherseits, in der ein eher angespanntes und strenges Erziehungsklima herrschte. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund Michaels Zukunftsperspektiven einschätzen?

Mit 18 Jahren erwies sich Michael als selbstbewusster und erfolgreicher junger Mann. Er hatte gute Noten in der Schule, war beliebt bei seinen Freunden, äußerte realistische Ziele für die Zukunft und schaute ohne Bitterkeit auf seine Kindheit zurück. Überrascht?

Michael war eines von 698 Kindern, die 1955 auf Kauai, einer zu Hawaii gehörenden Insel, geboren wurden. Alle diese Kinder und ihre Eltern wurden über 30 Jahre lang von einem entwicklungspsychologischen Forschungsteam untersucht. Die Projektleiterin Emmy Werner und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhoben umfangreiche Daten zur Zeit der Schwangerschaft sowie im 1., 10., 18. und 30. Lebensjahr der Kinder (Werner & Smith, 1982). Ein Großteil dieser Kinder wuchs ähnlich wie Michael unter widrigen Bedingungen auf. Viele von ihnen entwickelten ernsthafte Lern- oder Verhaltensstörungen, waren mit 18 Jahren schon bei der Polizei aktenkundig geworden oder hatten Gesundheitsprobleme; bei den Mädchen gab es erste Schwangerschaften. Ein Drittel dieser Risikokinder hatte sich jedoch wie Michael zu jungen Erwachsenen entwickelt, die mit sich und ihrem Leben gut klarkamen – man nennt solche Kinder auch resilient.

Die Frage, wie solche unterschiedlichen Lebensläufe entstehen, gehört zu den faszinierendsten Themen der Entwicklungspsychologie. Wie kommt es dazu, dass einige Kinder trotz widriger Umstände ihren Weg gehen, also »unverwundbar« erscheinen, während andere daran zerbrechen? Welche Faktoren sind hierfür verantwortlich? Ist es eher die genetische Veranlagung der Kinder? Oder spielen kompensierende Umwelteinflüsse die entscheidende Rolle? Kommt es auf das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt an? Wenn ja, wie sieht dieses aus?

Dies sind nur einige von vielen spannenden entwicklungspsychologischen Fragen, mit denen wir uns in diesem Buch beschäftigen wollen. Ein Kind in seiner Entwicklung zu beobachten ist für sich genommen bereits äußerst faszinierend. Wie entwickeln sich wann welche Fähigkeiten? Darüber hinaus ist entwicklungspsychologisches Wissen aber auch von großem Nutzen für die Erziehungspraxis. Ist es z. B. schädlich, wenn Kinder unter drei Jahren bereits in außerhäusliche Betreuung gegeben werden? Soll Geld für die Ausweitung außerhäuslicher Betreuung bereitgestellt werden oder nicht? Gibt es sensible Perioden in der Entwicklung von Kindern, in denen spezifische Erfahrungen maximale positive oder negative Wirkungen haben? Auf diese und viele andere Fragen versucht die Entwicklungspsychologie Antworten zu finden.

1.1 Gegenstandsbestimmung

Die Entwicklungspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich mit Veränderungen und Stabilitäten des Verhaltens und Erlebens über die gesamte Lebensspanne von der Zeugung bis zum Tod befasst. In diesem Buch konzentrieren wir uns auf einen ganz bestimmten Ausschnitt des menschlichen Lebens – die Kindheit. Eine zentrale Frage der traditionellen entwicklungspsychologischen Forschung im Hinblick auf diesen Altersabschnitt lautet: Wozu sind Kinder in welchem Alter typischerweise in der Lage? Informationen dieser Art sind in mehrfacher Hinsicht wichtig: Zum einen versorgen sie z. B. Eltern und alle Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten, mit Anhaltspunkten, was sie von einem Kind in einem bestimmten Alter überhaupt erwarten können. Dies spielt zum Beispiel für die Entwicklung von Lehrplänen in der Schule eine große Rolle. Zum anderen erleichtern sie unser Verständnis der Fragen, wann ein Entwicklungsverlauf als »normal« oder als »abweichend« einzuschätzen ist und welche Art von Intervention von Nutzen sein könnte. Diese Perspektive der Entwicklungspsychologie, die sich mit typischen Entwicklungsverläufen und deren Erklärung beschäftigt, wird auch als allgemeine Entwicklungspsychologie bezeichnet. Sie betrachtet Veränderungen und Stabilisierungen, die in bestimmten Lebensphasen als Folge von biologischen Reifungsprozessen und typischen Erfahrungen, die Personen in einem bestimmten Alter mit ihrer Umwelt machen, auftreten.

Einen anderen Ansatz verfolgt die differentielle Entwicklungspsychologie. Hier geht es nicht um normative Entwicklungsverläufe, die bei einer Mehrheit von Personen eines bestimmten Alters zu beobachten sind, sondern um die Frage, ob und warum es Unterschiede zwischen Personen der gleichen Altersgruppe gibt. Warum ist das sechsjährige Kind X wesentlich aggressiver als das sechsjährige Kind Y? Welche Faktoren innerhalb (z. B. Persönlichkeitsunterschiede) und außerhalb der Person (z. B. Kultur, Schule, Elternhaus) führen zu der Entstehung interindividueller Unterschiede? Dabei ist es wichtig, zu beachten, dass Kinder nicht als passive Empfänger von Umwelteinflüssen betrachtet werden, sondern dass sie ihrerseits auch die Personen und Situationen beeinflussen, mit denen sie zu tun haben.

Dieser Umstand wird in einer Studie von Keller und Bell (1979) veranschaulicht: Psychologiestudentinnen wurden angewiesen, in vier kurzen Einzelsitzungen ein neunjähriges Mädchen dazu zu motivieren, sich gegenüber einem anderen Kind altruistisch zu verhalten, d. h. selbstloses Hilfeverhalten zu zeigen. Beispielsweise sollte es etwas für ein behindertes Kind herstellen. Die Zielkinder (insgesamt drei) waren aber tatsächlich Eingeweihte, d. h. sie waren zuvor vom Versuchsleiter trainiert worden, sich den Studentinnen gegenüber entweder sehr oder kaum »personenorientiert« zu verhalten. Hohe Personenorientierung bedeutete dabei, der Studentin ins Gesicht zu schauen und prompt zu antworten, wohingegen die wenig personenorientierten Kinder auf das zu bearbeitende Material blickten und vor jeder Antwort innerlich bis fünf zählten, was in einer um drei Sekunden verzögerten Antwort resultierte. Es zeigte sich, dass die Studentinnen in letzterer Bedingung signifikant häufiger Gebrauch von Strafandrohungen oder Kommandos machten, wohingegen die Studentinnen, die mit einem personenorientierten Mädchen interagierten, vor allem mit Hilfe von Erklärungen versuchten, sie zu altruistischem Handeln zu bewegen.

Das heißt also, dass sowohl dem sich entwickelnden Kind als auch dem Kontext, in dem es sich entwickelt, ein gestaltender Einfluss zugeschrieben werden kann. Theorien, die von dieser Annahme ausgehen, nennt man interaktionistische Theorien, da Individuum und Umwelt miteinander interagieren. Fügt man diesen Überlegungen noch die zeitliche Dimension hinzu (weder Persönlichkeit noch Umgebung sind ja zwingenderweise konstant über die Zeit, sondern können sich zu jedem Moment, Monat oder Jahr ändern), spricht man von einem transaktionalen Modell (Sameroff, 1975). Diese Modellfamilie sagt eine ungünstige psychische Entwicklung für solche Kinder voraus, die beispielsweise über ein schwieriges Temperament verfügen (z. B. unruhige, zum Schreien neigende Kleinkinder) und gleichzeitig wenig feinfühlige Eltern haben, die ihrerseits häufig mit Schreien oder Strafen reagieren. Hier besteht eine ungünstige »Passung« zwischen dem Temperament des Kindes und seiner Umwelt (Thomas & Chess, 1977). Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Kinder Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, ist hoch. Wenn Eltern jedoch lernen, positiv mit ihren schwierigen Kindern zu interagieren, nimmt deren schwieriges Verhalten mit der Zeit ab (Belsky et al., 1991). Dass ein schwieriges Temperament in anderen kulturellen Kontexten aber auch Überlebenswert haben kann, zeigt eine Beobachtung von deVries (1984) an den Massai in Afrika. Dort überlebten fünf von sechs Säuglingen mit einem »schwierigen« Temperament eine dreimonatige Hungerperiode, aber nur zwei von sieben »einfachen« Babys – vermutlich, weil die schwierigen Kinder stärker durch ihr Schreien auf sich aufmerksam machten.

Welches sind nun die Grundfragen, mit denen sich die Entwicklungspsychologie – aus allgemeiner und differentieller Perspektive – beschäftigt?

1.2 Grundfragen

1.2.1 Anlage versus Umwelt

Die Frage, zu welchen Teilen unsere Entwicklung durch unsere genetische Ausstattung (Anlage) oder durch Einflüsse vonseiten der Umwelt beeinflusst wird, gehört sicherlich zu den fundamentalsten Fragen der Entwicklungspsychologie. Wo haben wir die Ursachen für bestimmte Entwicklungsphänomene oder -verläufe zu lokalisieren? Populärwissenschaftliche Darstellungen versuchen häufig, diese Problematik auf ein entweder/oder zu reduzieren: Wird unser Schicksal von unseren Genen bestimmt oder der Umgebung, in der wir aufwachsen? Diese Fragestellung geht jedoch am Kern der Sache vorbei, da das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt komplexer ist.

In der Entwicklungspsychologie herrscht heutzutage Einigkeit darüber, dass die Entwicklung jeglicher menschlichen Eigenschaften – seien es unsere Persönlichkeitseigenschaften, Gefühle, Kognitionen oder unsere körperliche Erscheinung – sowohl durch unsere Gene als auch durch unsere Umwelt beeinflusst wird. Die Frage, die sich stellt, lautet: Wie gestaltet sich dieses Zusammenspiel? Ein gewisses Ausmaß an Aggressivität oder ein bestimmter Intelligenzquotient kann auf verschiedene Weise zustande kommen – ein mittlerer IQ z. B. durch die Kombination einer guten Begabung mit einer ungünstigen Umwelt oder die Kombination einer schwachen Begabung mit einem optimalen Milieu (Montada, 2008). Ähnlich mag sich eine Anlage zur Depression in einem optimalen Umweltkontext nicht auswirken, wohingegen ungünstige Umweltbedingungen bei Menschen, die das Risiko einer genetischen Disposition in sich tragen, zum Auslöser werden können. Die Umwelt kann also genotypische Potentiale und Dispositionen fördern, behindern oder kompensierend auf sie wirken, weswegen es wesentlich sinnvoller ist, die Arten des Zusammenwirkens von Anlagen und Umwelten zu erkunden, als bei der Frage nach Einflussanteilen (Erklärt die Anlage oder die Umwelt mehr an den Unterschieden zwischen Menschen?) stehen zu bleiben. »Einige Auswirkungen von Anlagen werden sogar erst durch die Bewertungen, die die Umwelt vornimmt, produziert: Nicht nur das Schönheitsideal ist kulturell geprägt, sondern auch Idealvorstellungen von Eigenschaften, Fähigkeiten, Leistungen und Wertorientierungen« (Montada, 2002, S.33). Der entscheidende Punkt im Hinblick auf unsere psychische Entwicklung besteht also darin, zu klären, wie Anlage und Umwelt interagieren.

1.2.2 Kontinuität und Diskontinuität

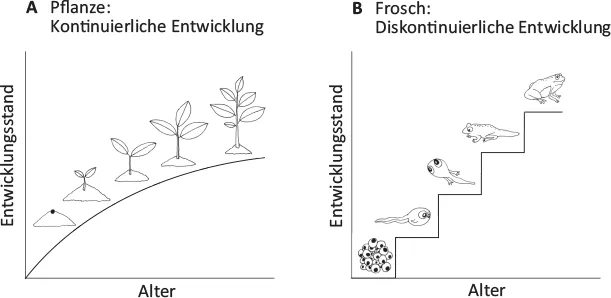

Eine weitere zentrale Frage der Entwicklungspsychologie bezieht sich auf die Kontinuität bzw. Diskontinuität in der Entwicklung: Machen Kinder in ihrer Entwicklung qualitative »Sprünge«, in denen sie quasi »über Nacht« eine neue Stufe, eine neue Qualität ihres Erlebens und Verhaltens erreichen – ähnlich einem Schmetterling – oder ist Entwicklung eher ein kontinuierlicher Prozess kleiner Veränderungen, vergleichbar mit dem Wachstum einer Pflanze, die immer größer wird?

Eine der bekanntesten Theorien, die von einer diskontinuierlichen Entwicklung ausgehen, ist die Stufentheorie der kognitiven Entwicklung von Jean Piaget. Laut seiner Konzeption durchlaufen Kinder zwischen Geburt und Adoleszenz vier Stufen, die jeweils durch eine bestimmte Art von Erkenntnis- und Denkprozessen charakterisiert sind (

Kap. 6). Andere berühmte Stufentheorien stammen von Sigmund Freud (psychosexuelle Entwicklung), Erik Erikson (Entwicklungskrisen) oder Lawrence Kohlberg (Entwicklung des moralischen Urteils). All diesen Theorien liegt die Idee einer allgemeinen Entwicklungssequenz zugrunde, nach der Kinder eines gewissen Alters große Übereinstimmungen über viele Situationen zeigen und in ihrem Verhalten je nach Alter klar erkennbare Unterschiede aufweisen.

Abb. 1.1: Kontinuierliche und diskontinuierliche Entwicklung

Die Stufentheorien waren sehr einflussreich. Dennoch haben sich in den letzten Jahren die Stimmen vermehrt, die Entwicklung eher als einen kontinuierlichen Prozess betrachten, der sich durch einen graduellen – und nicht plötzlichen – Wandel auszeichnet. Eine Beobachtung, die für diese Sichtweise spricht, ist, dass Kinder oft eine bestimmte Fähigkeit in einem Kontext zeigen, in einem anderen aber noch nicht – die Aussage, »Kind X befindet sich gerade in Stufe Y« ist also somit nicht haltbar. Kompliziert wird die ganze Debatte durch den Umstand, dass es häufig von der Perspektive abhängt, ob Entwicklung kontinuierlich erscheint oder nicht. So macht z. B. das Größen...