![]()

Bildung für alle

Die kleinen Heiner sind schon früh in den Genuss des Schulbesuches gekommen. Landgraf Georg II. (1605–1661) ordnete bereits 1634 die Schulpflicht für alle Kinder – Jungen und Mädchen – in Hessen-Darmstadt an. Die Schüler wurden in drei Klassen aufgeteilt. Die Schulordnung legte fest, dass Kinder, die noch nicht lesen konnten, in die unterste Klasse kamen. In besagter Schulordnung ist nachzulesen, was der Lehrer diesen Kindern beizubringen hatte: »Mit denen soll der Schulmeister Morgens etwa eine halbe Stunde und abermals Nachmittags eine halbe Stunde den Catechismus und zwar bloß die fünf Hauptstücke üben, bis die Kinder ihn ganz rezitieren können.«

Ein Gymnasium für Darmstadt

Bevor eine allgemeine Schulpflicht in Darmstadt eingeführt wurde, gab es in der Residenzstadt bereits ein Gymnasium. Dieses war vor allem für die Kinder von adeligen und vornehmen Leuten vorgesehen. Es war Landgraf Ludwig V. (1577–1626), der Vater von Georg II., der ihm in seinem Testament die Errichtung eines Gymnasiums nahegelegt hatte. In seinem letzten Willen betonte der Landgraf, dass Darmstadt unbedingt ein Pädagog benötige, so wie es auch eines in Marburg gab. Nur Jungen dürften diese Schule besuchen, und das Ziel der Bildung solle darin liegen, dass die Absolventen der Schule anschließend an der Universität in Marburg studieren können. Georg II. kam dem Wunsch seines Vaters nach und rief eine Stiftung ins Leben, um das Gymnasium finanziell stemmen zu können.

Das Schulgebäude wurde von 1627 bis 1629 von Seyfried Pfannmüller und Jakob Müller entworfen und auf dem Gelände des Frankensteiner Stadthofs, unmittelbar an der alten Stadtmauer, errichtet. Im Erdgeschoss befand sich die Dienstwohnung des Direktors. Im Obergeschoss lagen die vier Klassenräume, eine Bibliothek, eine Aula und das Musikzimmer. Im Zwerchgiebel waren die Kammern für die Lehrer untergebracht. Am 22. April 1629 wurde das »Paedagogium Darmstadium« als lutherische Oberschule im Beisein von Landgraf Georg II. feierlich eröffnet. Der Unterrichtsschwerpunkt lag auf Religion und alten Sprachen. Aber auch die Fächer Mathematik, Physik, Naturkunde, Geschichte, Geografie, Französisch und natürlich Deutsch waren im Lehrplan vorgesehen. Großen Wert wurde auf die lateinische Sprache gelegt. Damit die Schüler sich in dieser Sprache übten, war es den Jungen verboten, in der Schule deutsch zu sprechen. Sie durften sich nur auf Latein unterhalten.

Schulchor

Es war aber nicht so, dass ärmeren Schülern der Besuch des Gymnasiums verweigert wurde. Wer über die notwendigen Qualifikationen verfügte, durfte neben dem Adel die Schulbank drücken. Allerdings waren diese Schüler verpflichtet, laut der Schulordnung aus dem Jahr 1658, im Schulchor mitzusingen und auf diesem Weg ihre Schulausbildung zu finanzieren. Zu den Aufgaben des Chors gehörte es, sonntags den Gottesdienst zu bereichern. Dafür übten die Schüler ihre Lieder samstags im Pädagog ein. Nach den samstäglichen Proben zogen die Chorschüler, unter Anleitung des Kantors, zuerst singend zum Schulhof und anschließend durch die Straßen der Stadt. Auf größeren Plätzen machten sie halt, um den Zuhörern eine kleine Kostprobe ihres Könnens zu geben. Für ihren musikalischen Dienst erhielten die Schüler einen kleinen Lohn sowie am Neujahrstag Geschenke vom Landgrafen und hohen Bürgern der Stadt. Der Chor sang auch zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und Begräbnissen. Dafür erhielten die Schüler ebenfalls einen kleinen Obolus. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hielt sich die Tradition des Chors am Pädagog.

Mehr Raum

Rund 100 Jahre nach der feierlichen Eröffnung des Pädagogs war es an der Zeit für einen Umzug. Der Zuspruch aus der Bevölkerung für diese Bildungseinrichtung war groß, und das Gebäude platzte aus allen Nähten. Gut 400 Schüler drückten damals gemeinsam die Schulbank. Anfang 1831 zog das Gymnasium daher in ein ehemaliges Waisenhaus ganz in der Nähe. Dieses Gebäude war jedoch schon alt und baufällig. Aber dank Georg Moller (1784–1852), dem damaligen Stadtbaumeister, zog ein Stück Modernität ein, sodass in den renovierten Räumlichkeiten gut unterrichtet werden konnte. Die Schwerpunkte im Lehrplan lagen immer noch auf Latein und Griechisch, neu hinzugekommen waren die Sprachen Französisch und Italienisch. Zweck der Schule war es, die künftige Führungselite in Militär und Verwaltung auszubilden. Das 1806 geschaffene Großherzogtum brauchte gut ausgebildete Köpfe auch in den Fachgebieten Recht, Theologie und Gesundheit.

Nachdem das Pädagog 250 Jahre seinen Namen getragen hatte, erhielt es 1879, zum großen Jubiläum, einen neuen. Nach den beiden Initiatoren, Landgraf Ludwig V. und seinem Sohn Georg II., hieß es ab sofort Ludwig-Georgs-Gymnasium. Die Schule existiert bis heute unter diesem Namen, ist eines der ältesten Gymnasien in Hessen und legt immer noch viel Wert auf die Vermittlung von alten Sprachen.

Das einstige Schulgebäude gehörte ebenfalls zu den Opfern des Zweiten Weltkrieges. Bis zum Bezug des Neubaus erhielt das Ludwig-Georgs-Gymnasium Asyl in verschiedenen Schulen der Stadt. 1955 konnte dann endlich wieder ein eigenes Gebäude bezogen werden. Der Architekt Max Taut (1884–1967) hatte sich bei seinem Entwurf ganz vom Bauhaus-Stil inspirieren lassen.

Aus der langjährigen Geschichte des Pädagogs bzw. des Ludwig-Georgs-Gymnasium sind eine ganze Reihe von bekannten Darmstädter Persönlichkeiten hervorgegangen wie der Physiker Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), der Chemiker Justus von Liebig (1803–1873), der Schriftsteller Georg Büchner (1813–1837) sowie der bundesdeutsche Außenminister Heinrich von Brentano (1904–1964). Wobei mit diesen Namen nur ein Bruchteil genannt sei.

Das »Alte Pädagog« wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erst 1979 wieder historisch aufgebaut. Nur der Turm, der Sockel und das Wappen über der Tür sind im Originalzustand erhalten. Der Rest des ehemaligen Gymnasiums konnte dank der Hilfe einer Bürgerinitiative wieder aufgebaut werden. Heute nutzt die Volkshochschule das Gebäude. Im Keller ist das Theater im Pädagog beheimatet. Die Räume können aber auch für private Feiern gemietet werden.

Höhere Bildung auch für Mädchen

1783 wurde in Darmstadt die erste Stadtmädchenschule gegründet, angeregt durch die erste Phase der Frauenemanzipation. Hier konnten Mädchen im Alter von sieben bis 14 Jahren lesen, rechnen und schreiben lernen. Eine solide Grundbildung sollte den Schülerinnen vermittelt werden, die anfangs in zwei Klassen aufgeteilt waren. Das Interesse war groß, die Zahl der Schülerinnen wuchs, und schnell besaß die Mädchenschule noch drei weitere Klassen, die bis zum Bersten gefüllt waren.

Um die Überfüllung in den Griff zu bekommen, beschloss die Regierung 1829 die Gründung der ersten öffentlichen Mädchenschule mit einem höheren Bildungsgang. Es handelte sich dabei um die heutige Viktoriaschule, deren offizielles Gründungsjahr 1829 ist. Somit ist die ehemalige Mädchenschule die zweitälteste Lehranstalt in Darmstadt.

Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die Höhere Mädchenschule vor allem das Ziel, den Darmstädter Bürgertöchtern eine ausgereifte Bildung zukommen zu lassen. Da die Stadt ein hohes Schulgeld verlangte, konnten sich den Luxus dieser Schule nur Eltern mit Geld leisten. Den Schülerinnen sollte vor allem eine umfassende Allgemeinbildung vermittelt werden. Fächer wie Mathematik, Griechisch und Latein, die Voraussetzung für das Abitur und somit für die Zulassung zur Universität waren, standen nicht auf dem Lehrplan. Die Anzahl der Schülerinnen beeinflusste das jedoch nicht.

1861 musste die Höhere Mädchenschule in ein größeres Gebäude umziehen, da mittlerweile 420 Schülerinnen in sieben Klassen unterrichtet wurden. Zu diesem Zeitpunkt fungierten in erster Linie Theologen als Lehrer. Frauen durften lediglich als Handarbeitslehrerinnen arbeiten oder Gesang unterrichten. Das änderte sich jedoch 1873. Nun waren Lehrerinnen ihren theologischen Kollegen in Bezug auf die unterrichtenden Fächer gleichgestellt.

1877 wurde sogar ein Lehrerinnenseminar an der Höheren Lehranstalt angesiedelt. Dort konnten junge Frauen nach einer zweijährigen Ausbildung das Lehrerexamen ablegen.

Die schönste Schule Hessens

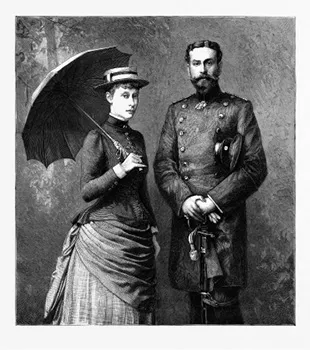

Ihren Namen trägt die Viktoriaschule erst seit dem 1. Juni 1884. Namenspatronin ist Prinzessin Viktoria von Hessen-Darmstadt (1863–1950), eine Enkelin der britischen Queen Victoria.

Doch nicht nur der Name änderte sich, auch die Schülerzahl stieg auf 600 an. Erneut musste die Schule sich ein größeres Gebäude suchen. Am 15. November 1898 bezog die Viktoriaschule neue Räumlichkeiten in der Hochstraße 44. Bis zum heutigen Tag hat sich an diesem Standort nichts geändert. Zur Einweihungsfeier 1898 reiste Prinzessin Viktoria persönlich an. Ihr Bruder Großherzog Ernst Ludwig rühmte den neuen Schulbau als »schönste Schule Hessens«. Ab 1916 war es den Schülerinnen der Viktoriaschule erlaubt, das Reifezeugnis abzulegen, was ihnen die Berechtigung zum Studium verlieh. Vier Jahre später griff in Hessen-Darmstadt eine neue Schulreform, woraufhin der Grundschulbereich ausgegliedert wurde. Das angrenzende Lehrerinnenseminar schloss 1926 seine Pforten. In seinem fast 50-jährigen Bestehen hatte das Seminar 1003 Frauen ausgebildet. Die letzte große Schulreform erlebte die Viktoriaschule 1966. Seit diesem Zeitpunkt dürfen auch Jungen die ehemalige Höhere Mädchenschule besuchen.

Berufliche Grundlagen für das Bürgertum

Heute besitzt die Technische Universität einen exzellenten Ruf weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Angehende Informatiker, Architekten oder Ingenieure kommen gern fürs Studium in die ehemalige Residenzstadt. Doch aller Anfang war schwer. Der Hochschulstandort Darmstadt ließ sich nicht unterkriegen, sodass bereits 100 Jahre nach der Gründung der Nobelpreisträger Albert Einstein die Universität empfahl: »Meiner Meinung nach müsstet Ihr unbedingt nach Darmstadt gehen. Dort ist ein gutes Polytechnikum«.

Eine höhere Gewerbeschule, die 1836 gegründet wurde, bildete das Grundgerüst der späteren Universität. Sie befand sich im gleichen Gebäude wie eine Realschule, die es bereits seit 1822 gab. Beide Institutionen vermittelten ähnliche Lehrinhalte. Denn sowohl die Gewerbe- als auch die Realschule hatten es sich zur Aufgabe gemacht, dem Nachwuchs des aufstrebenden Bürgertums ihre beruflichen Grundlagen zu vermitteln. Fern ab von einem traditionellen Studium. Zu den damaligen Ausbildungsberufen zählte der Kaufmann, der Künstler, der Apotheker, eine Stelle beim Militär oder al...