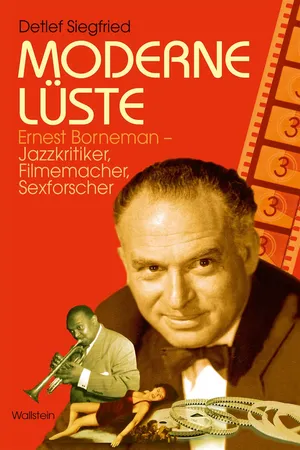

![]()

Berühren

SEX UND GESELLSCHAFT

Als Ernest Borneman in den frühen 60er Jahren von Frankfurt aus begann, Alltagssprache und Sexualreime von Kindern aufzuzeichnen, begab er sich auf ein Feld, das für den Wandel der Gesellschaft eine zentrale Rolle spielen sollte.

Freiheit von Angst

Die »sexuelle Revolution«

Es war nicht die Verbreitung der seit 1961 vertriebenen Anti-Baby-Pille allein, die die »sexuelle Revolution« der späten 60er Jahre auslöste, sondern das Ineinandergreifen von technischer Innovation, Wertewandel und Sexualitätsdiskurs in den Medien und der Werbung.1 Ihr wichtigstes Ergebnis bestand darin, dass Anfang der 70er Jahre sehr viel mehr Menschen als zuvor relativ angstfrei Sex haben konnten. Dass Sexualität nicht mehr nur in der heterosexuellen Ehe stattfinden durfte, war ein Demokratisierungsfortschritt ersten Ranges. Dennoch machte Liberalisierung das Sexleben nicht unbedingt einfacher. Hier waren neue Grenzen und Konventionen zu finden, was die neu gewonnene Freiheit wieder komplizierte und im Laufe der 70er Jahre neue Normen, Sag- und Unsagbarkeiten erzeugte. Im Rahmen einer konservativen »Tendenzwende«2 kam es spätestens mit dem Antritt der Regierung Kohl von 1982 zu einem Rückschlag bei der Sexualaufklärung, dem im Kontext von HIV/AIDS Mitte der 80er Jahre der erneute Versuch folgte, sexuelle Orientierung mit den Mitteln von Verbot und Strafe zu reglementieren.

Während der Staat aufgrund der veränderten Anschauungen in der Gesellschaft seine Eingriffe in das Geschlechtsleben im Laufe der 70er Jahre lockerte und damit den Bürgern selbst die Entscheidung über ihre Lebensführung auf diesem Gebiet überließ, wurden Sexualwissenschaft, Psychologie und Medien zu ratgebenden Instanzen, die bei Unsicherheiten zu befragen waren und die Selbstüberwachung der Individuen begleiteten. In diesem Feld bewegte sich Ernest Borneman, als er seit den späten 60er Jahren durch seine Lexika, Abhandlungen zur Geschichte der Sexualität, Ratgeberkolumnen und Talkshow-Auftritte zu einem gefragten Experten in Sachen Sexualität aufstieg.

Der Prozess der »sexuellen Revolution« wurde vorangetrieben von Akteuren aus verschiedenen Generationen, wie ein flüchtiger Blick auf einige ihrer wichtigsten Protagonisten schnell zeigt. Der Journalist Oswalt Kolle (geb. 1928) betrieb seit den späten 50er Jahren Aufklärung für die Masse der Bundesbürger, denen er in Zeitschriftenserien, Büchern und Kinofilmen in betont nüchterner Sprache die emotionale Bedeutung und die Techniken einer auf Gleichberechtigung beruhenden Sexualität nahebrachte. Mit praktischen Produkten für die »Ehehygiene« hatte die Unternehmerin Beate Uhse (geb. 1919) ihr Geschäft schon in den 40er Jahren begonnen und damit die »Kontrazeption in der Republik mit Macht und Umsicht« (Gunter Schmidt) gefördert. Doch ihren geschäftlichen Durchbruch erreichte sie erst mit der Kommerzialisierung der Sexualität und der Erosion des Pornografieverbots. Der Sozialwissenschaftler Günter Amendt (geb. 1939) legte 1970 mit »Sexfront« eine Aufklärungsschrift aus linker Perspektive vor, die wegen ihrer unverblümten Sprache und bildlichen Darstellungen mit Verbotsanträgen überzogen wurde. Borneman (geb. 1915), setzte, wie nach ihm Amendt, bei der Sprache an, die aber nüchtern gehalten war (nicht etwa, wie der Studentenführer Amendt in seinem Buch für Jugendliche, tabuisierte Begriffe wie »Schwanz« und »Möse« verwendete) – so im »Lexikon der Liebe« von 1968. Gleichzeitig bewegte er sich bei der Erforschung der Sexualsprache von Kindern und Erwachsenen tief und vorurteilsfrei hinein in die Volkskultur, der er auf diesem Gebiet Legitimität verschaffte. Damit wurde in der breiten Masse der Bevölkerung das Sprechen über Sexualität auch jenseits medizinischer oder psychologischer Fachterminologie möglich, auch wenn ihm nach wie vor die Tore der »Hochkultur« verschlossen blieben. Sprache war für Borneman im Prozess der Aneignung sexuellen Wissens nachrangig im Verhältnis zu unmittelbarer sinnlicher Erfahrung, insbesondere zur Beobachtung des Geschlechtsverkehrs der Älteren.3 Dennoch zog er aus der jahrelangen Beschäftigung mit der Sexualsprache weitgehende Schlüsse zum Wandel der Sexualität in der westdeutschen Gesellschaft.

An den Universitäten etablierte sich seit den späten 60er Jahren in der Nachfolge von Hans Giese mit Volkmar Sigusch, Eberhard Schorsch, Gunter Schmidt, Martin Dannecker und anderen eine jüngere, empirisch arbeitende akademische Forschung. Sie wurde 1972 in Hamburg und Frankfurt nominell als Sexualwissenschaft anerkannt und institutionalisiert.4 Im Gegensatz zur universitären Sexualforschung, die damit nun auch ordentliche Professuren aufwies,war Ernest Borneman, ähnlich wie Kolle und Amendt, auf unsichere Einnahmequellen angewiesen – vor allem auf die Medien, die in der »Sexwelle« der 60er Jahre und auch in den nachfolgenden Umbrüchen auf dem Gebiet der Sexualität eine zentrale Rolle spielten. Er verstand seine Arbeit teils als Forschung, teils als Aufklärung und wurde einem breiteren Publikum vor allem durch seine Rolle in den Massenmedien bekannt. Hier galt er bis zu seinem Tode als renommierter Sexualwissenschaftler, der durch akademische Forschung fundierte, aber auch provokante und daher Aufmerksamkeit erregende Meinungen vorbrachte.

Die Sexuallexika

Borneman begann die Reihe seiner sexualwissenschaftlichen Publikationen mit dem zweibändigen »Lexikon der Liebe«, das 1968 im Münchner Paul List Verlag erschien und »aus den Erotika der Ära Kolle wie ein erratischer Block herausragte«, so sein damaliger Lektor – noch bevor Amendts »Sexfront« und Helmut Kentlers »Sexualerziehung« auf den Markt kamen oder sich die jungen Sexualwissenschaftler um Volkmar Sigusch über enge Zirkel hinaus Gehör verschafft hatten.5 In seinem ersten Buch in deutscher Sprache beklagte Borneman den Zustand der Sexualwissenschaft in ihrem Ursprungsland, aber auch die Abneigung der Bevölkerung gegen die Psychoanalyse: »Der Deutsche befragt nicht gern seine Motive.« (29) Es sollte ein Bedürfnis bedienen und eine Lücke füllen: das Bedürfnis insbesondere unter jungen Leuten nach nüchterner Sachinformation zu Fragen der Sexualität, die »nicht herablassend geschrieben« war. Das Buch sollte etwas leisten, »was es bisher nicht gegeben hat, […] ein Lexikon, das den Anforderungen der Wissenschaft genügt und trotzdem in verständlicher Sprache geschrieben ist«. (25) Die große Bedeutung, die in den 60er Jahren der Liebe zugemessen wurde, erklärte Borneman mit einer Krise, die Religion, Politik und Familie erfasst hatte, ebenso wie mit dem beispiellosen Aufstieg von Bildung und Freizeit. Er verteidigte die zeitgenössische Infragestellung der Monogamie, problematisierte aber eine Konsummentalität in der Liebe, die nicht die Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen in den Vordergrund stellte. Die Einträge belegen das Anliegen, herrschende Tabus zu durchbrechen und Aufklärung zu leisten. So findet sich neben dem Stichwort »Onanie«, das Selbstbefriedigung als Selbstverständlichkeit beschreibt, auch ein Eintrag »Onanieverhinderung«, der die zahlreichen Methoden Revue passieren lässt, mit denen sie in früheren Zeiten unterbunden werden sollte. In einem langen Eintrag zum Stichwort »Ehe« diskutierte Borneman unter Verweis auf normative Forderungen nach Treue und die verbreitete Praxis des Ehebruchs den »Widerspruch zwischen dem, was die E. nominell sein sollte, und dem, was sie tatsächlich ist«. Zur seinerzeit noch kaum praktizierten »Geschlechtsumwandlung« hieß es: »Da die Grundnatur des Menschen bisexuell ist, sind diese Eingriffe für den Arzt weniger überraschend als für den Laien, der sich nur selten von der Illusion lösen kann, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eindeutige und absolute Phänomene sind.«

Die Presse reagierte positiv auf das Buch. Während die Süddeutsche Zeitung noch zurückhaltend die »gigantische, geradezu besessene Fleißarbeit« lobte, war die linke Szene begeistert.6 Das stets am Tabubruch interessierte Satiremagazin Pardon, mit seiner jungen und gebildeten Leserschaft soziologisch mitten drin im Aufbruch von »1968«, fand das »Lexikon der Liebe« nicht nur informativ, sondern auch unübersehbar tendenziös: »Sämtliche Informationen richten sich gegen einen veralteten Moralkodex. Und das ist auch notwendig.«7 Und für Henryk M. Broder, seinerzeit als Sexualpropagandist aktiv auf allen Kanälen der Gegen- und Hochkultur, war Borneman eine Offenbarung. Im WDR begrüßte er den frischen Wind, mit dem der Remigrant die deutsche Sexualkultur durchlüftete und lobte »den unprätentiösen Stil, die Klarheit der Formulierungen und das soziale Engagement, das sehr angenehm der in Deutschland gepflegten wissenschaftlichen Wertfreiheit – also Nichtengagement – entgegensteht.« Broder versprach sich viel von dem neuen Mann in der Szene der westdeutschen Sexualpublizistik: »Bornemans Buch wird hoffentlich dazu beitragen, die Sexualität aus dem Miefwinkel der doppelten Moral und der verklemmten Zotenreißer zu befreien.« Die »Bewegung zur Humanisierung und Emanzipation der Sexualität [erhält] von Ernest Borneman frischen Antrieb«.8

Zwei weitere Lexika folgten: 1971 bei Rowohlt »Sex im Volksmund«, ein Kompendium des, wie es im Untertitel hieß, »obszöne[n] Wortschatz[es] der Deutschen«, sowie ab 1972 eine umfängliche Sammlung von Kinderreimen samt Auswertung in drei Bänden beim Schweizer Walter Verlag. An seinen Sexuallexika hatte Borneman seit den frühen 60er Jahren gearbeitet, seiner Zeit beim Freien Fernsehen, in der er, nach 27 Jahren erstmals wieder permanent in Deutschland, nebenher Sprachstudien betrieb. In seiner Autobiografie beschrieb er, wie er nachts, nach Arbeitsschluss, in den Kneipen und Restaurants des Frankfurter Bahnhofsviertels verkehrte, stets mit einem Notizblock in der Tasche, um die Alltagssprache zu notieren. »Was sich nun in meinen Notizblöcken anhäufte, war also zum Teil Wortschatz der NS-Zeit, zum Teil waren es aber auch Neubildungen der Nachkriegs- und Besatzungsjahre. Hinzu kam schließlich die Sprache der Prostituierten und Zuhälter, die ich anfangs als normales Neudeutsch betrachtet hatte. Es dauerte mindestens ein Jahr, bis ich gelernt hatte, das eine vom anderen zu unterscheiden.«9

Dies war die Basis für »Sex im Volksmund«, eine Enzyklopädie von angeblich 50.000 Einträgen (darunter, manche haben nachgezählt, 256 Synonyme für »Busen«, mehr als 1.000 für »Penis«). Borneman erblickte »im Vokabular, in der Syntax und in der Grammatik des Verbotenen ein[en] sprachschöpferische[n] Prozess«, der die in der Bundesrepublik herrschende »Diktatur der herrschenden Klassensprache« zu Fall bringen könnte. Denn die deutsche Umgangssprache versuchte, »ihre Regional- und Klassenstruktur zu verleugnen«. Doch in der »Volkssprache« »findet man auch heute noch jene schöpferischen Redewendungen, die das Leben der Sinne erhellen«. Selbst die jungen Wilden unter den Schriftstellern, die diese Sprache schätzten – Borneman nannte Rolf Dieter Brinkmann, Peter O. Chotjewitz und Hubert Fichte –, endeten letztlich im »Geckentum einer modisch verfremdeten Prosa«. Und die Außerparlamentarische Opposition konnte niemals die Sympathien der Massen gewinnen, weil sie kritiklos »die ärgsten Manieriertheiten der bürgerlich-akademischen Sprache« repetierte. Daher hielt Borneman sich an die Dokumentation der Volkssprache, ohne in seinem eigenen Werk »volkstümlich« zu werden.

Diese ersten Bücher zur Sexualität demonstrieren einmal mehr Bornemans enzyklopädische Arbeitsweise: Er sammelte Stichwörter mit möglichst detaillierten Erklärungen. Sein Nachlass enthält lange Listen von Termini zu allen Themen, mit denen er sich beschäftigte – phänomenologische, beschreibende, analytische Begriffe, die die verschiedensten Aspekte des jeweiligen Themas betrafen und hierarchisch gegliedert waren. Auch finden sich umfangreiche Sammlungen von Slangbegriffen aus allen möglichen Gebieten: Körperteile, Emotionen, soziale Beziehungen, Kleidung, Amüsement etc. Dass Borneman sein Material nicht nur aus eigenen Aufzeichnungen und Interviews gewann, sondern auch von einem befreundeten Umfeld profitierte, zeigt eine Mappe mit Originalzuschriften in seinem Nachlass. Sie waren nicht an ihn, sondern an die Hamburger Sex-Postille St. Pauli Nachrichten gerichtet und äußerten sich zu der dort im Mai 1970 aufgeworfenen Frage nach Alternativen zum Verbum »ficken«. In den sicherlich mehr als 100 Zuschriften berichteten keineswegs nur Professionelle aus dem Prostitutionsgeschäft, sondern ganz normale Bürger über den Sprachbrauch in der Familie und im Freundeskreis.10 Nach dem Erscheinen des Buches erhielt der Verfasser zahlreiche Zuschriften (zumeist positive) sowie eine große Zahl von Hinweisen auf neue, noch nicht aufgeführte Begriffe – Borneman hatte dazu im Vorwort des Buches aufgefordert –, so dass eine dicke Mappe mit »Addenda« zusammenkam.

Die öffentliche Resonanz auf das Mammutwerk war gemischt, aber im Grundton doch zumeist anerkennend. Liberale Medien wie der Spiegel sprachen von Fleiß und »imposanter Fülle«, Times Literary Supplement von einer »herkulischen Feldarbeit«, während konservativere Geister in dem ganzen Werk eine »Geschmacksverirrung« erblickten oder die Verehrung eines »Gassen- und Gossenjargons« kritisierten.11 Karl Krolow legte dieses »entschiedene Buch« eines »entschiedenen Verfassers« ermattet aus der Hand: »Man kann sich informieren über Umgangsdeutsch bestimmter Art, bis einem die Puste und die Phantasie ausgeht, bis zur Augenermüdung. Aufmerksamkeit hat ihre Grenzen.«12 Auch Robert Neumann hielt Borneman für »unersättlich« und sah ihn in einem »Labyrinth ohne Grenzen« umherirren, freute sich aber über ein »in vieler Beziehung faszinierendes Werk«, einen »Schatz«.13 Schließlich erteilte die Darmstädter Jury den Ritterschlag, indem sie »Sex im Volksmund« zum Buch des Monats August 1971 wählte.14 Gleichzeitig entstand in der Resonanz auf dieses Werk die assoziative Wortschöpfung »Pornomann«, die sich nur widerstrebend auf den Nachnamen des Verfassers reimte und ihm dennoch immer wieder angeheftet wurde.15

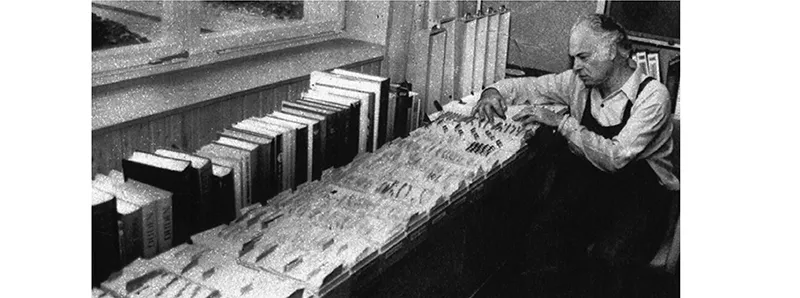

In der Latzhose. Enzyklopädist am Zettelkasten, 1971

Hatte Borneman sich in »Sex im Volksmund« noch auf die Präsentation seiner Sammlung beschränkt und auf weitergehende Schlussfolgerungen verzichtet, so destillierte er im Laufe der 70er und 80er Jahre aus dem Material grundlegende Befunde zur Entwicklung der Sexualität. Nun stand nicht mehr das schöpferische Potenzial »der Volkssprache« im Mittelpunkt, sondern ihre Entwicklung war ein Indikator für den Wandel der Sexualität, und zwar zum Schlechteren. Borneman beobachtete einen »Prozess der Verdinglichung und Entfremdung, den das erotische Vokabular der Umgangssprache durchläuft, wenn es sich von der Sprache der Liebe in die der entpersonalisierten Sexualität verwandelt«.16 Dies hatte nicht nur mit der Kommodifizierung sexueller Dienstleistungen zu tun. Schon in der Erziehung des Kindes, die Unangepasstheit mit Liebesentzug bestrafte, sah er eine Verdinglichung der zur Ware gewordenen Liebe. Sie schlug sich in sexualsprachlichen Ausdrücken nieder, die den dinglichen Charakter von Liebesobjekten oder Sexualorganen hervorhoben. Lange Listen reihten Beispiel an Beispiel: Mädchen würden als »Scheibe«, »Bürste« oder »Zahn« bezeichnet, Penis als »Hammer«, »Stange«, »Bolzen«, Vulva als »Bohrloch«, »Steckdose«, »Bergwerk« etc. pp. Noch ausgeprägter sei die Tendenz, Geschlechtsorgane mit Synonymen aus der Welt der Waffen zu belegen – auch hier fand Borneman Dutzende von Beispielen. »Die Sprache der Liebe«, so seine pessimistische Sicht schon 1977, »verwandelt sich in der heutigen bürgerlichen Welt nicht nur aus einer Sprache der Zärtlichkeit in eine der Angst und der Aggression, sondern sie enthüllt im Laufe dieser Metamorphose auch, dass die Liebe dem Liebenden entgleitet, ihm nicht mehr als eine Beziehung zwischen ich und du, sondern als eine zwischen Trieben erscheint, und dass die von ihm selbst erzeugten Gefühle ihm dann als fremde, ihn beherrschende Mächte entgegentreten.«17 Der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft, so Bornemans Überzeugung, war in zunehmendem Maße nicht in der Lage, »die sexuelle...