![]()

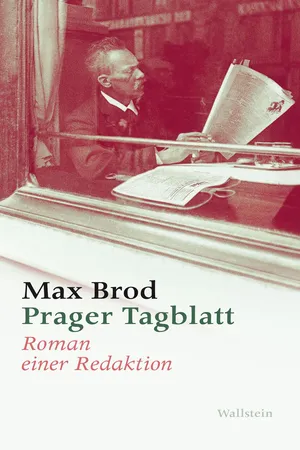

Prager Tagblatt

Roman einer Redaktion

![]()

Das »Prager Tagblatt«

Als Edith starb, meine Frau, die ich über alles geliebt hatte, zerfiel mir die Welt.

Mit keinem Menschen hatte ich mich je so gut verständigen können wie mit Edith. Durch ihren Tod wurde ich aus einem Leben gerissen, das ich nicht etwa glücklich nennen möchte. »Glücklich« ist ein zu kühles, zu unwürdiges Wort. Es wäre eine Herabsetzung für diese Art von Leben, wie ich es mit Edith geführt hatte. Es war mehr als glücklich: es war ein richtiges Leben. Ein Leben voll von Begeisterung, von Liebe, Natürlichkeit, Kunst und Kraft. Nicht ganz friedlich war dieses Leben; es gab Zeiten, kurze Spannen, in denen wir auseinanderkamen. Doch alles, was sich zwischen uns abspielte, auch die Mißverständnisse, alles war in eine Schicht von Gelingen, Fröhlichkeit und gutem Willen eingebettet. Der Glanz der Schönheit und des gegenseitigen Helfenwollens lag auf allem. Dann verlosch der Glanz. Ich hatte niemanden mehr, mich zu stützen, mir zu raten.

Nach Ediths Tod wollte ich auch nicht mehr Maler bleiben. Was sollte ich denn malen, wenn es keine Welt mehr gab!

Das Leben in Prag wurde überdies zusehends unerfreulicher. Die freie tschechoslowakische Republik war von Hitler bedroht, einem übermächtigen Gegner. Man konnte um ihre Existenz bangen, denn auch im Innern des Staates gab es in einem Teil der sudetendeutschen Bevölkerung Kräfte, die in wachsendem Maße auf Hitler und seinen inländischen Platzhalter, Herrn Henlein, schworen. Das »Prager Tagblatt«, in das ich damals eintrat, war allerdings von diesen extremen Gruppen, einer Minorität vorläufig, sehr weit entfernt. Es war deutsch, aber dem tschechoslowakischen Staat treu, ohne unkritisch gegen manches zu sein, in dem er versagte. – In diesem Blatt also wurde ich Kunstkritiker, als ich die Lust verloren hatte, den Beruf der Malerei weiterhin auszuüben. Es war ein Akt der Verzweiflung, dieser Eintritt in eine Redaktion – erwies sich aber später als der Anfang eines neuen Lebens, wenn auch nicht des bestmöglichen. Ich hatte kaum eine andere Wahl. Meine Erbschaft war durch die langjährigen Krankheiten meiner Frau fast ganz aufgebraucht. Weiterhin als Künstler tätig zu sein – dazu fühlte ich nicht die Kraft in mir. »Statt meiner Bilder … hängte ich nun meine ganze Malerei an den Nagel.« So habe ich es später ausgedrückt, in dem skeptischen Stil, der zum Umgangston im Prager Tagblatt gehörte. An die Wand über meinem Schreibtisch klebte ich einen Zettel, auf den ich die Verse von Goethe geschrieben hatte:

Wer uns am strengsten kritisiert?

Ein Dilettant, der sich resigniert.

Ein Dilettant bin ich freilich nie gewesen, habe in der Malkunst eine tüchtige Schule durchgemacht, nicht nur an der Prager Malerakademie, auch in einigen Pariser Ateliers, bei guten Meistern – ich habe mich recht bemüht, und man sagte, daß ich einiges hervorgebracht hätte, was wahr und kühn sei. Eines war jedenfalls richtig: Ich hatte damals »mich resigniert«, wie Goethe sagt, und somit stimmte sein Spruch für mich zumindest zur Hälfte.

Man lachte beifällig im Prager Tagblatt über meine Selbstpersiflage. Derlei liebte man dort. Und man fand, daß ich mit meinem programmatischen Zettel den »Stil des Blattes« schon ganz gut getroffen habe. Übrigens hatte ich mir nur ein Beispiel an all den andern Motti genommen, mit denen jeder meiner neuen Kollegen sein Zimmer schmückte. Manche wechselten diese Aufschriften von Zeit zu Zeit. Nur im Büro des Chefredakteurs Doktor Simta konnte man immer die abschreckende und in ihrer Nutzanwendbarkeit viele lange Debatten ersparende Devise – die Paraphrase eines Werfelschen Buchtitels – lesen, sie lautete: »Nicht der Streicher, der Gestrichene ist schuldig.«

Es war eine übermütige Redaktion, dies Prager Tagblatt, die lustigste, die ich je gesehen habe, und dabei war ich während meiner Mal-Bohème-Zeit als Gast in Pariser, Berliner und Wiener Redaktionen viel herumgekommen. Welch verbissener Berufsernst überall! Etwas Frische und Witz flackerte freilich in jeder dieser Nachrichtenbuden auf, das gehörte ja gewissermaßen zum Métier; doch anderwärts flackerten die Irrlichter nur geduldeterweise und nebenher. Hier dagegen, im Prager Tagblatt, wurden sie angebaut und gepflegt. Es war eine Irrlichter-Plantage. – Jene großen Zeitungen in Paris usw. hielten auf Fassade. Im Prager Tagblatt lehnte man alles ab, was ans Fassadenhaft-Imposante oder »Tierisch-Ernste« (so nannte man es hier) auch nur von fern erinnerte. Das Prager Tagblatt wurde nach ganz anderen Prinzipien redigiert. Es war ein europäisches Kuriosum – als solches in Berufskreisen und weit über sie hinaus bekannt. Eine Sehenswürdigkeit, die nirgends ihresgleichen hatte.

Die sorglose, ja frivole Beiläufigkeit galt allerdings nur für den inneren Betrieb. Wenn das Blatt jede Nacht um ein Uhr herauskam, war es ein ausgezeichnet informierendes, verläßlich gemachtes Blatt, gescheit und temperamentvoll, freiheitlich, ohne gerade Sturmglocken zu läuten, farbig-interessant, in einigen Beiträgen von gutem literarischem Niveau und fast ohne Kitsch. Jeder, der mitarbeitete, setzte seinen Ehrgeiz darein, seine Sache möglichst perfekt zu leisten, knapp, ohne Phrasen, mit Einsatz aller Nerven. Aber dabei gab man sich den Anschein, als ob alles mühelos, nur wie zum Spaß vor sich ginge. Es gehörte zum guten Ton, gelegentlich seine Verwunderung darüber auszusprechen, daß in all dem Trubel, in all der Unordnung das Blatt überhaupt erschien und obendrein zur festgesetzten Stunde. »Ist doch nichts Besonderes«, pflegten die Redakteure unter sich zu sagen, »im Notfall macht eben der Nowotny das Blatt.« Nowotny war der älteste der Redaktionsdiener, die nachts aus benachbarten Gaststätten Bier, Kaffee, Butterbrote und Wiener Schnitzel brachten oder mit den Korrekturen in die Setzerei flitzten.

Indem ich in diese Redaktion eintrat, in der ich mich anfangs überhaupt nicht zurechtfand, führte ich übrigens gleichsam ein Vermächtnis meiner Frau aus, die derselben Familie entstammte wie Chefredakteur Simta. Sie hatte mir öfters den klugen Rat gegeben, mich um einen sicheren Posten zu bemühen, da meine künstlerische Begabung nur periodenweise sprudelte, dann allerdings üppig und in Fülle. »Als Maler bist du ein Quartalsäufer«, pflegte Edith zu sagen. Sie machte mich wiederholt auf die Zuneigung aufmerksam, die mir ihr Verwandter vom Anfang unserer Bekanntschaft an entgegengebracht hatte. Seltsam genug, denn er war dem Charakter nach mir entgegengesetzt, war fast ebenso leicht, wie ich schwerfällig. Dennoch meinte er, daß ich als »origineller Kopf« in das Prager Tagblatt gehöre. – Da ich nach dem Tode meiner Frau nichts tat, was nicht irgendeine Beziehung zu ihr und ihrem Willen aufwies, bewarb ich mich bald nachher um die in seinem Organ gerade frei gewordene Stelle.

Ich muß gestehen, daß ich zuerst den Eindruck hatte, unter Verrückte gefallen zu sein.

Gleich am ersten Tag erlebte ich ein tolles Rennen durch die Korridore, Lachen, Trampeln, Toben und Johlen, das mir zunächst völlig rätselhaft blieb und sich erst im Laufe von Stunden durch freundlich gewährte Auskünfte aufklärte. Zuletzt, auf dem Gipfel meines Verständnisses, ließen sich die Vorgänge etwa in die folgende Ordnung bringen: Es drehte sich alles um einen jungen, besonders leichtblütigen Kollegen, um Herrn Plachy. Plachy war Illustrationschef, er hatte besonders für die Bebilderung der Nachmittagsausgabe zu sorgen. Diese Aufgabe hatte er nie sehr ernst genommen. Konnte das Photo eines Raubmörders nicht leicht beschafft werden, griff er in seine reiche Sammlung gleichgültiger, zumeist undeutlicher Aufnahmen irgendwelcher Privatpersonen, die er seit Jahren zusammengebracht hatte.

Dieses Mal nun hatte eine Frau in Wrschowitz ihren Mann vergiftet; man wußte, daß unser Photomann wieder einmal ein beliebiges Bild eingerückt hatte, und beschloß, ihm einen Streich zu spielen. Sporenklirrend erschien in der Redaktion ein Rittmeister und verlangte Sühne. »Du, der hat in dem Bild seine Braut erkannt, er fühlt sich von dir beleidigt, will dich fordern, er erschießt dich.« Der Schuldige versteckte sich, man jagte ihn von Zimmer zu Zimmer, zuletzt in das kleinste, wenn auch nicht unwichtigste, wo er sich einsperrte. Der Rittmeister, der natürlich ein Freund der lustigen Brüder, ein Schauspieler war, führte die Rolle mit Poltern und Schimpfen im Korridor vor besagtem Örtchen so hingebend und ausdrucksvoll zu Ende, daß der entsetzte Kollege durch das enge Fenster über eine Leiter in den Hof flüchtete.

Und Doktor Simta, der ernste respekteinflößende Chefredakteur – was sagte er dazu, wenn sich alle Ordnung in den Redaktionszimmern für ein, zwei Stunden auflöste ? – Er war vielleicht nicht sehr entzückt, namentlich in späteren Jahren nicht. Aber als ich noch Anfänger in der Redaktion war, tat er bei manchem ähnlichen Schabernack vergnügt mit. Man erzählte gern von dem Streich, den er einem der »Kiebitze« gespielt hatte, die aus irgendeinem weithergeholten Grund Besuchsrechte im Blatt erlangt hatten, sich dort seit Jahr und Tag höchst angeregt und behaglich zuhause fühlten, den werkenden Redakteuren vor die Beine liefen und die Arbeit störten. Dieser spezielle Freund nun, den Simta sich vornahm, war durch seine Schwärmerei für unsere Fortsetzungsromane allmählich lästig geworden. Er war so eingenommen von ihnen, daß er schon am Nachmittag ins Blatt kam, um die Fortsetzung des nächsten Tages im Korrekturabzug zu lesen. Simta ließ nun für Herrn Redlich, so hieß der nassauernde Enthusiast, eine fingierte Fortsetzung in Satz geben, die normal begann, dann aber in die wüstesten Zoten überging. Redlich erscheint, macht von seinem Privileg Gebrauch, indem er sich in die Setzerei begibt, liest, zuerst mit Befriedigung – dann verdüstert sich seine Miene: »Der Leutnant ergriff eine Schere, die im Boudoir der angebeteten Sängerin auf dem Toilettentischchen lag. Glühend vor Brunst schnitt er den Rock der Diva auf und riß ihr die Stücke vom Leib. ›Ich kann nicht länger warten‹, röhrte er, entblößte die schöngerundeten Beine der holden Dame …« In diesem Stil geht es weiter. Herr Redlich staunt, er macht den Chef-Metteur auf diese »Schweinerei« aufmerksam. »Das kann unmöglich erscheinen. Hören Sie mal.« Und er liest die Aretino-Stelle dem Mann vor, der instruiert war und sich gelangweilt abwendet. »Na und? – Warum nicht?« – »Aber das geht doch nicht. Ich flehe Sie an. Haben Sie denn nicht zugehört? Eine solche Szene –? Unter den Abonnenten sind doch unschuldige Mädchen.« – Redlich stößt auf völliges Unverständnis. Es ist ihm unfaßbar. Er rennt in die Redaktion hinauf, um ein Unglück abzuwenden, das seiner Meinung nach am nächsten Tag die Existenz des Blattes bedroht. Er eilt zum literarischen Redakteur. Der hört ihn gar nicht an. »Lassen Sie mich in Ruh, Sie Gschaftlhuber, ich hab anderes zu tun.« – »Aber es ist ja undenkbar –« Redlich rauft sich die Haare. Bestürmt Rheintaler, den stellvertretenden Chef, der ihn hinausschmeißt. Mit immer größerem Lärm, von wachsender Eskorte fröhlicher Helden begleitet, stürmt er zu Simta, der behauptet, er verstehe gar nicht, was da anstößig sein solle. Redlich verliert den Atem: »Das ist aber schon das Höchste …« Nochmalige Vorlesung der pornographischen Begebnisse vor vollversammeltem Personal. Redlich liest mit todernstem Gesicht, vom Feuer seiner sittlichen Mission beflügelt, merkt immer noch nichts. Da man tut, als sei alles in Ordnung, will er in die unbetretbaren Räume des Direktoriums eindringen, bis er endlich am schallenden Gelächter erkennt, daß man ihn auf den Leim geführt hatte.

![]()

Doktor Simta

Es gibt wohl kaum einen Menschen, den ich in dieser Zeit so herzlich bewundert habe wie diesen Doktor Simta. Er war immer gut aufgelegt, sprühte von Einfällen – er erschien mir als der bedeutendste Anreger, dem ich je begegnet bin. Er wollte auch nie etwas anderes sein als ein Anreger; und ein tüchtiger Organisator dazu, der dafür sorgte, daß zumindest die wichtigsten seiner Anregungen auch wirklich ausgeführt wurden. Pedantisch zu überwachen, daß alles geschah, was er wünschte – das lehnte er ab. Was er am meisten haßte, war der »Vollständigkeitswahn« – so nannte er es. »Ich muß nicht alles im Blatt haben«, pflegte er zu sagen, »die andern Blätter sollen auch was kriegen« – und das war ein großes Wort in Doktor Simtas Munde, denn er war unter den »Blattfanatikern« der stürmischste.

Alles kreiste bei ihm um das Wohl des Prager Tagblattes, andere Interessen traten bei ihm, so hatte es den Anschein, völlig in den Hintergrund. Daß das Prager Tagblatt immer besser unterrichtet, immer anziehender geschrieben und fesselnder »aufgemacht« sein müsse als alle Konkurrenzzeitungen im Umkreis Prags, ja der Tschechoslowakei –, dafür lebte und starb er. Dieser Grundsatz leitete ihn im Wachen und bedrängte ihn gewiß auch noch in seinen Träumen. Andere Grundsätze schien er überhaupt nicht zu kennen – mit Ausnahme der Wegrichtung einer hochnoblen, persönlichen Anständigkeit, die nicht als eigentliches Prinzip, sondern als etwas Selbstverständliches bei ihm auftrat und die man ihm bei seinem zur Schau getragenen Zynismus nie zugetraut hätte; aber sie kam bei den mannigfaltigsten Angelegenheiten auf warmherzige, überraschende Art zu Tage und band seine Mitarbeiter (oder doch jene unter ihnen, die ähnlich gutwillig waren wie er) mit starken Sympathien an ihn. Daß sich in seinem Privatleben außerdem noch eine große Liebesleidenschaft abspielte, die sich in jahrelanger Entfaltung steigerte, das wußten nur wenige. Sie schien auch seine mit ungebrochenen Kräften dem Tagblatt gewidmete Tätigkeit nicht im geringsten zu beeinflussen. Ein Muster an Selbstzucht und Selbstbeherrschung, so bleibt er ein heller Stern an meinem Himmel, bleibt es bei allen Einschränkungen, die ich schließlich einem ganz auf öffentliches Wirken, auf Erfolg und Publizität berufsmäßig eingestellten Mann gegenüber machen muß.

Den »Vollständigkeitswahn« also lehnte er ab; und erleichterte auf diese Art sich selber und seinen Helfern das Leben. »Man kann nicht alles wissen, man kann nicht alles sagen«, – lehrte er, war aber auch darin nicht pedantisch, nicht konsequent. Denn von seiner volkswirtschaftlichen Abteilung (beispielsweise) verlangte er äußerste Präzision; in dieser »Sparte« gehörte eben Genauigkeit, Lückenlosigkeit mit zum Handwerk. Auch jede politische und lokale Nachricht mußte erst »verifiziert«, das heißt möglichst durch eigene Arbeit der Redakteure überprüft und ergänzt werden, ehe sie ins Blatt kam. Es war nicht leicht zu wissen, wann Doktor Simta Exaktheit von seinen Mitarbeitern verlangte und wann wieder künstlerische Ungebundenheit. Es war überhaupt nicht ganz einfach, seine Intentionen zu erraten. Servile Mitarbeiter lehnte er unbedingt ab, doch die Nicht-Anschmiegsamen hatten auch nicht die besten Tage – sie klagten, es sei mit ihm nicht gut Kirschen essen.

In die Spezialsphäre der von Simta geduldeten, ja geförderten Unexaktheit gehörte, daß er den Untertitel der Zeitung, der »Böhmische Post« lautete, nicht antasten ließ. Dieser Titel war, ebenso wie der Titel des radikalen deutschen Prager Konkurrenzblattes »Bohemia«, eingestandenermaßen antiquiert, stammte aus dem alten Österreich, hätte eher zur Zeit Grillparzers Sinn gehabt. Doch in dieser Hinsicht war Simta eben konservativ, wiewohl er sich sonst, mit vielleicht unberechtigtem Stolz, einen »Mann des Fortschritts« nannte. Dies einer der vielen Widersprüche seines Innern, über die er sich nicht weiter den Kopf zerbrach. – Mit dem Wort »böhmisch« aber stand es so, daß die Deutschen gern von Böhmen sprachen, um die deutsche Drittelminorität des Landes von den jetzt im neuen Staatswesen allein regierenden Tschechen zu unterscheiden. Es gab eben in Böhmen seit alters her Tschechen und Deutsche. In der tschechischen Sprache aber hieß Böhmen »Tschechy«, der Böhme und der Tscheche waren hier daher identisch und für den Satz »Die Bewohner von Böhmen heißen Böhmen, aber nicht alle Böhmen sind Tschechen«, für diesen zweifellos richtigen Satz gab es in der tschechischen Sprache keine adäquat richtige Übersetzung. Die Tschechen hielten dies für einen Vorzug, die Deutschen natürlich für einen Mangel der tschechischen Sprache, die überdies, um die Verwirrung vollzumachen, gelegentlich auch noch, in alten Schriften, als »böhmische Sprache« figurierte. Daß in den Sprachsinn des Wortes »Bohème« auch noch Zigeuner und Künstler einbezogen wurden, bleibe hier als Assoziation zweiten Grades außer acht. Die Tschechen hielten jedenfalls den deutschen Sprachgebrauch für einen Ausdruck deutschen Eroberungswillens; die Deutschen sahen im tschechischen Vokabular eine Besitzergreifung des ganzen Landes. Beide Deutungen waren abstrus, erhielten aber, weil ja heute nur das Abstruse geschieht, durch die späteren Ereignisse sogar eine Art Rechtfertigung.

Zu meiner Redaktionszeit nun war der Name Böhmische Post in den Augen vieler Tschechen eine Herausforderung. »Nennt euch ›Deutsche Post‹, so seid ihr aufrichtiger.« – »Vielleicht ›Deutschböhmische Post‹?« – »Noch ärger«, erwiderten die Tschechen, »es gibt ja kein Deutschböhmen, das ist eure Erfindung. Es gibt nur ein germanisiertes Gebiet.« – »Germanisiert seit vielen hundert Jahren.« – Kurz, man kam da auf Fragen, in denen (so hatte es einmal ein österreichischer Ministerpräsident ausgedrückt) nur ein »gelernter Deutschböhm« sich auskannte. Nichts lag Simta ferner, als die Tschechen zu provozieren. Er wollte Frieden, Ruhe, Wohlstand – die Redaktion durchaus mit ihm. Übrigens gehörte ja Prag mit seiner sehr kleinen deutschen Minorität gar nicht zu Deutschböhmen. Man hätte schließlich nur, wie es in den trüben Lüften auf Erden üblich ist, eine Unexaktheit durch eine andere ersetzt. Grund genug, alles beim alten zu lassen. Wir brauchen nicht aufzufallen, erklärte er, wir sind keine Pedanten. Pedanterie ist praktizierender Vollständigkeitswahn.

Doch genaugenommen machte er nur jener Pedanterie den Krieg, die um der Pedanterie willen, nicht aus sachlichen Motiven beflissen tut, die im Grunde (und das war sein schlimmstes Verdikt) langweilig ist oder auf persönlicher Eitelkeit basiert, meist beides zugleich. Wir brauchten nicht sämtliche Vorlesungsankündigungen der Universität zu bringen, nicht alle Rezitationsabende zu rezensieren, hundertjährige Gedenktage wurden prinzipiell nicht berücksichtigt, obwohl es eine Sorte ausländischer Mitarbeiter gab, die uns für solche Anlässe mit einem Schwall von Einsendungen bedachten.

Wen interessierte das schon, von einem kleinen Kreis abgesehen. Kleine Kreise aber zählten nicht. Der Eitelkeit einzelner zu dienen, das verabscheute Simta ganz besonders – der Eitelkeit vieler zu dienen: halt Bauer, das ist was anderes! Wieder einer der zahllosen Widersprüche in Simtas Natur und Wirken. Ihn einfach durch Hinweis auf die allenfalls steigende Abonnentenzahl zu deuten: das wäre gewiß zu einfach gewesen, hätte die wirkliche Entrüstung, die in Simtas Kampf gegen jede Wichtigtuerei, gegen jedes »Geltungsbedürfnis kleiner Cliquen« mitschwang, nicht hinreichend erklärt.

»Wer braucht das?« lautete das schärfste Verdammungs- und Ablehnungsurteil, das Simta äußerte – wenn aber etwas für das Blatt selber, für die große Öffentlichkeit, wie Simta sie sah, wichtig war, dann wurden weder Kosten noch Raum gespart. Einer der vielen Witzbolde in der Redaktion ließ eine kleine Geschichte zirkulieren, die Simtas Methode ins rechte Licht stellte: In der Ahornstraße, in der das Redaktionsgebäude liegt, öffnet sich plötzlich wie einst auf dem Forum zu Rom ein mächtiger Erdschlund, der unaufhaltsam immer größer wird. Die Gasse droht über kurz oder lang in ihm zu versinken. Was tut Simta? Mittels seiner »Schrapnelle«, von denen noch die Rede sein wird, hetzt er einen der Redakteure auf die Sternwarte, die vielleicht über die kosmischen Gründe des Phänomens Auskunft geben kann, ein anderer wird zur technischen Hochschule geschickt, ein dritter: Gutachten des ersten Prager Straßen-Ingenieurs – der Historiker der Redaktion schlägt inzwischen in der Stadtgeschichte nach, ob etwas Ähnliches im Prag früherer Jahrhunderte bereits vorgekommen sei, gleichzeitig werden von unseren Lokalreportern die Ladeninhaber der Ahornstraße über den fortschreitenden Gang des Ereignisses ...