![]()

Ceglana-Straße 1

Mein erster Besuch bei I. L. Peretz ist schon über vierzig Jahre her. Und wenn ich jetzt erzählen werde, was ich zu erzählen gedenke, dann aus dem folgenden Grund: Da es mir vergönnt worden ist, dass ein paar Strahlen seiner leuchtenden Persönlichkeit auf mich fielen, steht es mir nicht zu, diese für mich zu behalten. Dies gilt besonders in Zeiten, in denen man sich verstärkt darum bemüht, möglichst alle Informationen zu sammeln, die mit dem Giganten zu tun haben, der I. L. Peretz war.

Warschau 1906. Die finstere Wut, die auf das Scheitern der ersten russischen Revolution folgte, legte sich mit einer besonders grausamen Wildheit über das unruhige Polen. Die Zarenregierung trat das gequälte Land mit blutigen Soldatenstiefeln nur noch härter und auf besonders sadistische Weise. Aber die Antwort, die die polnische und insbesondere die jüdisch-polnische Jugend auf die ganzen Verfolgungen gab, war erstaunlich.

Während sich über Russland die finsteren Wolken der Verzweiflung senkten und sich die ganze Jugend dem dort um sich greifenden Hedonismus hingab – leben und genießen, weil es ja so oder so keine Zukunft gäbe –, leistete die polnisch-jüdische Jugend mit überragender Würde einen hartnäckigen Widerstand, indem sie lernte und studierte. Die polnische Hauptstadt wurde geradezu ergriffen von einem freudigen Durst nach Wissen, Bildung und Aufklärung. Es gründeten sich Dutzende Lernzirkel, Aufklärungsgruppen, Gesangsvereine und dramatische Gesellschaften. Nicht nur parteigebundene, sondern auch unpolitische und bürgerliche gab es. Diese Gruppen waren illegal und während man zusammenkam, um zu lernen oder um die brennenden aktuellen Fragen zu diskutieren, begleitete einen die Furcht und die Angst vor spionierenden Augen.

Wie eine hell leuchtende Fackel erschien in diesen Zeiten am grauen jüdischen Himmel Warschaus der schimmernde und Wärme ausstrahlende Name von Itskhak Leibush Peretz. Einen wahrlich merkwürdigen Zauber übte dieser Name auf die jüdische Jugend aus. Es war, als ob alle Ströme des Wissensdursts und des Aufklärungsdrangs von und zu ihm hin strömten; dem Namen Peretz eilte ein bedeutender Ruf voraus und eine gewisse Hoffnung ruhte auf ihm. Ich kann mich an kein anderes Buch erinnern, das damals mit mehr Liebe und Verehrung in den jüdischen Wohnungen gelesen wurde, als die dicke »Jubiläumsausgabe« von Peretz’ ersten gesammelten Schriften. Man übersetzte und deutete seine künstlerischen Erzählungen und Lieder und vor allem seine publizistisch-gesellschaftlichen Allegorien. Die Augen der Menschen glühten dabei und in ihren Herzen loderte ein Feuer. Aus jeder bedruckten Seite sprach die Stimme des großen Redners und Ermutigers. Und die Kraft von Peretz’ Moral war keineswegs geringer als der ästhetische Einfluss von Peretz als Künstler, der seinem Namen ebenfalls Nachdruck verlieh. Das jüdische Warschau stand ganz unter dem Zeichen von I. L. Peretz.

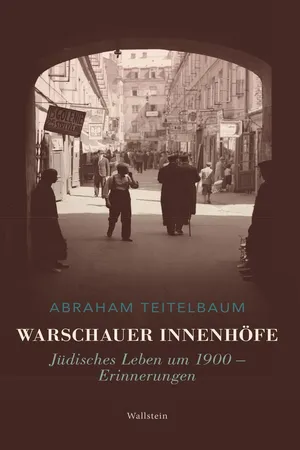

Ich war damals ein junger Kerl und sang im Chor von Ha-Zamir[1] unter der Leitung von Professor Kurz. Der Vorsitzende des Vereins war Dr. Gershon Levin. Als man uns eines Tages die Gründung einer dramatischen Abteilung mitteilte, eilte ich zum Theater, denn ich wollte unbedingt aufgenommen werden. Dr. Levin schickte mich zum Vorsprechen zu Peretz, da die dramatische Abteilung unter seiner Leitung stand. Ich begann zu zittern und fast verließ mich der Mut. Aber letztendlich siegte mein Drang zum Theater. Ich fasste mir ein Herz und dann stand ich vor der Tür von Peretz’ Wohnung in der Ceglana-Straße 1.

Ich habe nicht vor zu erzählen, wie er mir höchstpersönlich die Tür öffnete, oder gar über meine knabenhafte Erschrockenheit und Verlegenheit zu sprechen. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige war, der sich vergaß und Peretz’ Arbeitszimmer betrat, ohne vorher die schmutzigen Galoschen auszuziehen. Er musste sich wohl schon daran gewöhnt haben. Ich erinnere mich bloß an sein gutmütiges, beruhigendes Lächeln, mit dem er mich zurück in den Flur führte, damit ich mir dort den Mantel und die Galoschen ausziehen konnte. Schließlich war ich in Peretz’ Arbeitszimmer, saß auf dem berühmten Sofa gegenüber dem großen Schreibtisch mit der schweren, silbernen Schreibgarnitur, die er als Geschenk zu seinem ersten Jubiläum[2] erhalten hatte.

Es dauerte wohl ziemlich lange, bis ich mich beruhigt und ihm erklärt hatte, warum ich gekommen war, und mich von ihm »verhören« lassen wollte. Alles, an was ich mich in jener ersten Stunde bei ihm im Arbeitszimmer erinnere, ist seine väterliche, beruhigende Warmherzigkeit. Peretz setzte sich nicht hin, um sich mit mir zu unterhalten, sondern er machte einfach mit der häuslichen Arbeit weiter, inmitten derer ich ihn gestört hatte. Was er genau machte, daran kann ich mich nicht mehr erinnern; jedenfalls war es keine Schreibarbeit. Irgendwie hat sich bei mir der Eindruck erhalten, dass er irgendetwas am Schreibtisch zusammenfaltete. Er unterhielt sich mit mir, während er weiterarbeitete, fragte mich aus und lächelte mit seinen sonderbaren Augen, während sein Schnurrbart wackelte.

»Du willst also, wie ich höre, in die dramatische Abteilung aufgenommen werden? Dein Herz ist also für die Bühne entflammt?« Er war guter Stimmung und hörte sich mit einer eigenartigen Geduld mein jugendliches Gestammel an. »Ja, die dramatische Abteilung braucht junge Leute. Gerade wird das erste Channukah-Konzert[3] des Ha-Zamir vorbereitet und die Theatergruppe soll mit ihrem Einakter ’s brent[4] auftreten.«

Schließlich war Peretz mit seiner Beschäftigung fertig. Ich hatte mich derweil beruhigt und war nun bereit, mich verhören zu lassen. Er setzte mich neben sich hin und fragte, was ich könne.

»Ich weiß nicht. Ich habe gar nichts vorbereitet«, antwortete ich. Er nahm daraufhin den dicken »Jubiläumsband« zur Hand, schlug den Liederteil auf und reichte ihn mir, um »Fin Yekhezkel« vorzutragen.

Als ich mit meiner Deklamation anfing, wurde Peretz böse: »Hätte Ezechiel so gesprochen? Würde ein alter Prophet etwa auf diese Weise eine Strafpredigt halten?« Und er las selbst vor …

Ich war damals noch zu jung und wusste noch zu wenig von Theater und Schauspielkunst, daher konnte ich nicht einschätzen, von welcher Qualität sein Vortrag war. Ich wusste nicht, wie viel an schauspielerischer Kunst in seiner Nachahmung der scharfen, strafenden Stimme des aufgeregten Ezechiel lag und in dem Stakkato, mit dem er die Strophen des Liedes vorlas. Damals reichte es schon aus, dass er es war, der mir die Szene vortrug, um in mir jugendliche Begeisterungsstürme zu entfachen.

Ich erinnere mich nicht daran, dass ich bei dieser ersten »Konfrontation« einen Schrecken bekommen hätte oder dass dieses Treffen unangenehm gewesen wäre. Sogar in seinem Ausbruch lag viel väterliche Zärtlichkeit. Später habe ich erfahren, nach allem, was ich über ihn gehört und gelesen hatte, dass er gar nicht so umgänglich und sanft war. Im Gegenteil, er konnte ganz schön kantig und bissig sein. Aber wie es scheint, behandelte er mich bei allen meinen Besuchen bei ihm zu Hause mit einer eigenartigen Gutmütigkeit, vielleicht wegen meines jugendlichen Alters oder weil ihm etwas an mir gefallen hatte.

Nach seinem Ezechiel reichte er mir noch etwas anderes zum Vorlesen. Es gefiel ihm, wie ich dies las, doch das war wohl mehr Glück als Können. Ich hatte eine gute Auffassungsgabe und las aus vollem Herzen. Am Ende sollte ich ihm die Rolle des David in ’s brent vorlesen. Da passierte etwas, was sein Gesicht zum Leuchten brachte. Ja, genau das habe er gemeint, genau so stelle er es sich vor. Er nahm eine seiner berühmten Visitenkarten und schrieb darauf mit ein paar an Frau Likhtenshtayn[5] gerichteten Worten, in deren Haus die Proben stattfinden sollten, dass ich für die Rolle des David vorgesehen sei. »Sagen Sie Frau L., dass ich keinen besseren David finden kann!«

Ich war im siebten Himmel. Fast wie im Fieber verließ ich sein Arbeitszimmer und seine Wohnung. Wie ich dort hinaus bin und wie ich mich von ihm verabschiedete, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ein begeisterter Junge fast schwebend über die unruhigen Warschauer Straßen dahinflog, begierig, die große Neuigkeit der Welt kundzutun, nämlich dass Peretz höchstpersönlich ihm versichert hatte, er könne keinen besseren David finden als ihn …

Am Ende waren riesengroße Enttäuschung und ein beklommenes Herz mein Teil, als ich die Rolle am Ende doch nicht bekam und zusehen musste, wie ein anderer sie spielte. Aber an jenem Tag und noch viele Tage danach war ich David und lebte in dem freudigen Bewusstsein, noch viele Male zu Peretz nach Hause gehen zu dürfen, um die Rolle einzustudieren und dem großartigen, väterlichen »Rabbi« dabei in jugendlicher Ergebenheit ganz nah zu sein.

In dem großen Empfangszimmer bei Frau Likhtenshtayn in der Królewska-Straße kam die kleine Amateurgruppe zusammen, die die dramatische Abteilung von Ha-Zamir darstellte. Wir probten Peretz’ ’s brent. Der Regisseur des Stücks war Mark Arnshtayn[6] und unter den Schülern befand sich ein hochgewachsener braunhaariger Junge namens Tamarkin, der dort wie ich die Rolle des David probte. Des Weiteren befand sich unter uns auch der etwas plumpe Helfant, der die Rolle des alten Schmarjah spielte, und die noch sehr junge Slawa Estrin[7] (die jetzige Frau von Jacob Ben-Ami[8]), ein verträumtes, sentimentales, polnisch-jüdisches junges Fräulein. Sie hatte schwarze und nervös umherwandernde Augen und noch schwärzere seidenglatte Zöpfe. Für mich hatte das Zusammentreffen mit ihr eine enorme Bedeutung, weil ich mich noch nie in so intimer Gesellschaft einer so weltlich erzogenen jungen Dame befunden hatte; und noch mehr, weil sie Peretz sehr gefiel. Er war bei allen Proben anwesend und dabei schüchtern in sie verliebt, wie ein kleiner Junge. Er strich mit Bewunderung über ihre schwarzen Zöpfe und nahm begierig jedes Wort auf, das sie sprach, wenn sie ihre Rolle las. Ihre zarte Stimme hatte einen dramatischen Tonfall mit dem zitternden Nachklang der typisch polnischen Sehnsucht. Peretz hörte mit lächelnd-strahlenden Augen zu, wie sie sich im Schmerz erging, wenn sie sich bei ihrem heimgekehrten jungen Vetter darüber beklagte, dass sie ihre Tage mit einem alten Mann verbringen musste: »Und die Nächte, und die Nächte …«, weinte ihre Stimme.

Arnshtayn forderte eine noch perfektere Intonation und wies sie an, den Text wieder und wieder zu rezitieren. Peretz saß schweigend dabei und signalisierte mit den Augen sein Einverständnis. Man konnte ganz klar sehen, dass er dem Regisseur dafür dankbar war, dass er ihr auftrug, gerade diesen schmerzlichen Satz wieder und wieder aufzusagen …

Damals hatte ich keine Ambitionen als Schriftsteller. Daher ging ich an den Sabbaten auch nicht zu Peretz nach Hause, wenn sein Arbeitszimmer mit jungen und älteren Schriftstellern gefüllt war, die zu ihm, dem Meister ihrer Kunst, kamen. So sah ich seine Stube also nur, wenn in ihr unter der Woche Stille und Ruhe herrschten. Sein einfach eingerichtetes, bescheidenes und aufgeräumtes Arbeitszimmer erhob sich in meinen Augen – im Kontrast zu meinem engen chassidischen Heim – zum Symbol für das künstlerisch Schöne und weltmännisch Zauberhafte. Ganze Tage durchlebte ich in Erwartung jener Stunden, in denen ich endlich dort sein konnte.

Ich traf Peretz immer in stiller Nachdenklichkeit, wenn er in Feiertagsstimmung und in einer wohlwollenden und fröhlichen Laune war. Vergeblich suchte ich mit neugierigem Herzen den »großen« Peretz, zu dem alle mit so viel Scheu und Ehrfurcht aufschauten, auf dessen Worte ganz Warschau mit so viel Liebe und Erwartung lauschte. Mit meinen siebzehn jungen Jahren sah ich stattdessen den künstlerisch-zarten und gutmütig-väterlichen Peretz. In meiner Naivität zeigte sich mir nur der sorgenvolle Peretz, dessen Herz später ausgerechnet in einem Moment stehen bleiben sollte, als er mit der Schaffung seiner Kinderlieder beschäftigt war, mit denen er die unglücklichen, infolge der Kriegswirren[9] vertriebenen Kleinen erfreuen wollte.

Er war außergewöhnlich sanftmütig, als er mit mir die Rolle einstudierte, für die ich nun nur als Zweitbesetzung für den anderen Kandidaten Tamarkin dienen sollte und die ich doch insgeheim am Ende zu spielen hoffte, oder wenn er mir Sachen diktierte, die ich für ihn aufschreiben sollte. In den Pausen zwischen den Diktaten fragte er mich über mein Zuhause aus, über mein Leben und darüber, was ich später vorhatte. Aber er tat dies alles auf eine so diskrete und leutselige Art, dass mir ganz heimelig und wohlig zumute war. Währenddessen schritt er in der Wohnung umher und verrichtete verschiedene alltägliche Kleinigkeiten. Dabei strahlte er aber die innere Freude eines Künstlers und eine feiertägliche Wärme aus.

Ich traf Peretz zu Hause fast nie in Gesellschaft anderer Menschen. Nur einmal, als ich zum Mittagessen blieb, sah ich ihn zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Die Mahlzeit wurde in einer feierlichen Stille am weiß gedeckten Tisch eingenommen, auf dem ein blaues Essservice stand. So lernte ich erneut wieder nur den stillen und höflichen Peretz kennen, der umgeben war von den Seinen. Alles war so anders als in meinem religiös-konservativen Zuhause.

Es ist nicht verwunderlich, dass mir Peretz jedes Mal, wenn ich mich an ihn in jenen Tagen erinnere, mit seinen strahlenden, jungen Augen noch lächelnder erscheint. Es gab bei ihm verschiedene Stufen des Lächelns, die je nach Zeit und Umständen variierten. Mal ließ er das väterliche Lächeln kaum durch sein männlich-ernstes Gesicht durchscheinen, mal lächelten seine glänzenden, durchdringenden Augen klug und sinnend. Und dann wieder lachten sie jungenhaft übermütig, wenn er jemandem irgendetwas Scharfsinniges sagte, woran er dann selbst seine Freude hatte. Das war zum Beispiel der Fall bei einer Szene zwischen ihm und Dr. Gershon Levin,[10] von der ich später noch erzählen werde. Wenn Peretz lachte, dann wackelte auch sein heller, dichter Schnurrbart, der die Klugheit seiner Augen nur noch unterstrich.

Er lächelte sogar dann noch weise, wenn er ganz offen seiner Unzufriedenheit und seiner Verärgerung Ausdruck verlieh, etwa als ein hagerer junger Mann als Abgesandter aus der Provinz in hohen Stiefeln während einer meiner Besuche zu ihm hereinkam. Man hatte Peretz eingeladen, in irgendeinem kleinen Schtetl bei einem zionistischen Abend aus seinen Werken vorzulesen. Peretz regte sich furchtbar auf: »Was meinen Sie denn? Habe ich es etwa nötig, mich irgendwo hinzuschleppen und vorzulesen, nur damit ich etwas Geld verdiene und die Leute dort einen Grund haben, sich Stiefel zu kaufen? Soll ich dazu beitragen, dass die Juden sich die Schuhsohlen ablaufen, wenn sie die Türschwellen von fremden Völkern austreten, um sich eine jüdische Heimstätte zu erbetteln?« Er weigerte sich kategorisch, die Einladung anzunehmen.

Die Proben für den Channukah-Abend gingen weiter. Jetzt probten wir schon auf der Bühne des »Jardin d’Hiver«, des jiddischen Theaters in der Chmielna-Straße 9. Bei den Proben wurde deutlich, dass letztendlich nicht ich die Rolle des David bei der Premiere des Stückes spielen würde, sondern der schwarzhaarige Tamarkin. Er war älter als ich, viel männlicher und seine Stimme klang fester.

Für mich war das ein schwerer Schlag. Aber ich war so verliebt in das Theaterspielen und in alles, was mit Theater zu tun hatte, und es hätte mir auch sehr leid getan, die Nähe zu Peretz missen zu müssen, sodass ich meinen Neid und meinen verletzten Stolz unterdrückte und trotz allem bei der Truppe blieb. Um auch meinen Teil zur Uraufführung eines von Peretz’ Stücken auf der jiddischen Bühne beizutragen, übernahm ich dann zumindest die Aufgabe, bei der Vorstellung als Souffleur zu arbeiten.

Peretz bedauerte es, dass nicht »sein« David spielen würde, aber er unterwarf sich Arnshtayns Entscheidung. Er stimmte mich schon allein mit seinen väterlich lächelnden Augen versöhnlich und drückte mir gegenüber seine große Zufriedenheit darüber aus, dass ich den Wunsch, selbst spielen zu wollen, überwunden hatte und dennoch mit der Theaterarbeit weitermachte.

Nicht ich sprach nun Davids feurig-flammende Repliken auf die Worte der typisch polnisch verzärtelten Slava Estrin, sondern der hochgewachsene Tamarkin – ich soufflierte bloß den Text. Es tröstete mich aber zu sehen, wie intensiv der verliebt lächelnde Peretz diese schmerzvolle Liebesszene mit durchlebte. Er saß zusammen mit Mark Arnshtayn am kleinen Regisseurpult, warf hin und wieder eine kurze, schneidende Bemerkung ein, ließ sonst aber der Theaterarbeit ihren natürlichen Gang und sah zufrieden zu, wie sein Einakter Fleisch und Blut annahm und sich in ein lebendiges Bühnenbild verwandelte.

Der Tag der Aufführung kam und es war verabredet worden, dass ich um die Mittagszeit zu Peretz nach Hause kommen und von dort mit ihm zusammen in den »Harmonye«-Festsaal auf der Długa-Straße gehen sollte, wo das Channukah-Konzert stattfinden sollte.

Ich traf Peretz in gehobener, wenn auch nervöser Stimmung an. Er war halb angekleidet mit einem weißen gebügelten Hemd, aber ohne Weste und Rock. Er wartete schon auf mich und ich musste mich sogleich an den Schreibtisch setzen. Er musste schnell noch ein...