![]()

Sieben Fallstudien

Die (Un-)Sichtbarkeit von Denkmälern – Musil, Aljoscha und Dr. Karl Lueger

Musil

Die dritte Form des selektiven Vergessens entsteht, wie wir gesehen haben, durch Entwertung und den Entzug von Aufmerksamkeit. Sie ist überall am Werk, wo auf etwas Bestimmtes fokussiert wird und anderes damit gleichzeitig ausgeblendet, ignoriert, übersehen wird. Dieses Vergessen, das durch politische Wert-Orientierung, soziale Normen sowie alltägliche Routine und Gewohnheit aufrechterhalten wird, kann jederzeit durch einen Perspektivwechsel beendet werden. Neues Wissen, Umdenken und überraschende Ereignisse können solche Selektionsprozesse verändern und das Bild revidieren. Robert Musil hat sich besonders für diese Form des selektiven Vergessens interessiert und dabei die Rolle der Aufmerksamkeit genauer untersucht. Seine Überlegungen dazu hat er in einem kurzen Text über Denkmäler zusammengefasst. Sein Essay behandelt die Paradoxie von Denkmälern im urbanen Raum, die er nicht aus der Perspektive ihrer Stifter, sondern ausschließlich aus der Sicht der Passanten beurteilt.[1] Er kommt nämlich zu dem Schluss, dass die von den Stiftern in eine ewige Zukunft geschickte Botschaft des Denkmals bei ihren Adressaten gar nicht ankommt. Und das gilt nicht für dieses oder jenes Denkmal, sondern für alle, mit Ausnahme höchstens von Bismarcktürmen und anderen Landschaftsdenkmälern, die zu einem beliebten Ziel von Spaziergängern und Touristen geworden sind.

Denkmäler werden konzipiert, gestaltet und aufgestellt, um Aufmerksamkeit zu erheischen, zu verlängern und zu verstetigen. Das jedenfalls ist ihre Intention. Diesen ihren »Hauptberuf«, so Musil, »verfehlen Denkmäler immer«. (507)

»Das Auffallendste an Denkmälern ist nämlich, daß man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja, geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch irgend etwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert, und diese rinnt Wassertropfen-auf-Ölbezug-artig an ihnen ab, ohne auch nur einen Augenblick stehen zu bleiben.« (506)

Musils These von der ›Unsichtbarkeit der Denkmäler‹ ist berühmt geworden. Diese Formel ist zu einem festen Topos geronnen. Weniger Interesse dagegen hat seine Argumentationsstrategie und Denkweise gefunden. Die ist in unserem Zusammenhang jedoch von besonderer Bedeutung. Nach Musil besteht die Paradoxie der Denkmäler nämlich darin, dass sie das Ziel, für das sie gemacht wurden, das Erinnern, nicht nur verfehlen, sondern das genaue Gegenteil bewirken, nämlich das Vergessen:

»Sie verscheuchen geradezu das, was sie anziehen sollten. Man kann nicht sagen, wir bemerkten sie nicht; man müsste sagen, sie entmerken uns, sie entziehen sich unseren Sinnen: es ist eine durchaus positive, zur Tätigkeit neigende Eigenschaft von ihnen!« (507)

Um seinen Punkt zu präzisieren, entfaltet Musil die Gegenkraft der Denkmäler und bietet uns dafür ein reiches Vokabular für ›Vergessen Machen‹ an, darunter die schöne Neuschöpfung ›entmerken‹. Nicht nur aus diesem Grund ist sein Text eine wunderbare Quelle für eine Vergessenstheorie. Er enthält obendrein eine wichtige gestaltpsychologische Analyse dieses Vergessens, aus der er aktuelle Einsichten in die Ökonomie der Aufmerksamkeit ableitet.

Denkmäler, so Musil, sind gegen Aufmerksamkeit imprägniert, die »Wassertropfen-auf-Ölbezug-artig« an ihnen abrinnt. Diesen ›Teflon-‹ oder ›Lotus-Effekt‹ der Denkmäler, wie wir ihn heute nennen würden, erklärt Musil mithilfe gestaltpsychologischer Begriffe. Was in der Wahrnehmung der Lebenswelt als stabiles Inventar eingestuft wird, wird von Passanten, die möglichst direkt und schnell ihre Ziele erreichen und ihre Besorgungen erledigen wollen, automatisch dem ›Hintergrund‹ zugeordnet und damit ausgeblendet. Die menschliche Wahrnehmung wappnet sich gegen das diffuse Sinnesangebot in der Großstadt, indem sie innere Grenzen aufrichtet, die zwischen Figur und Grund, Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden. Das Auge lernt durch Mustererkennung und Wahrnehmungsrahmen von allem abzusehen, was für das Funktionieren im Alltag nicht gebraucht wird. So sperrig die Denkmäler auch sein mögen, die selektive Wahrnehmung stuft sie automatisch zur ›Kulisse‹ herab: »Alles, was die Wände unseres Lebens bildet, sozusagen die Kulisse unseres Bewußtseins, verliert die Fähigkeit, in diesem Bewußtsein eine Rolle zu spielen.« (507) Von der Wahrnehmung wird automatisch ausgeblendet, was andauert und sich nicht bewegt. Das gilt idealtypisch für Denkmäler, aber es betrifft auch »Bilder, die wir an die Wand hängen, [sie] werden binnen wenigen Tagen von der Wand aufgesogen«. (507)

Musils satirischer Text ist ein durchaus ernst zu nehmender Beitrag über die Veränderung von Wahrnehmungskonventionen in der modernen Großstadt. Er schreibt aus einem neuen »Zeitalter des Lärms und der Bewegung« (508) heraus, in dem die Denkmäler eine entscheidende Konkurrenz bekommen haben in der »zeitgenössische(n) Entwicklung des Anzeigenwesens«. Die Beschleunigung durch motorisierten Verkehr sowie immer schrillere Formen der Werbung sind zu bestimmenden Elementen der Großstadterfahrung geworden, mit denen wir bis heute leben und die inzwischen auch den Wahrnehmungsraum des Internets bestimmen. In diesem Wettbewerb der Signale, so Musil, müssen die Denkmäler unterliegen, weil sie mit einer obsoleten Technik der Aufmerksamkeitserregung ausgestattet sind. Die Monumentalität farbloser Steine kann sich allein kraft purer Größe und Dauer nicht mehr ins Gedächtnis einschreiben, seit die Werbestrategen der Konsumindustrie so viel effektivere Techniken erfunden haben, die Blicke einzufangen und die Sinne zu stimulieren: »Weshalb drehen sich die Figuren einer Marmorgruppe nicht umeinander, wie es bessere Figuren in den Geschäftsauslagen tun, oder klappen wenigstens die Augen auf und zu?« (508) Das andächtige Innehalten, zu dem das Denkmal aufforderte, ist im Stadtbild der pulsierenden modernen Großstadt gänzlich anachronistisch geworden und von der marktschreierischen Werbung verdrängt worden, die die Aufmerksamkeit der Passanten mit viel effektiveren Mitteln in ihren Bann zieht. Während Denkmäler stumm und starr stehen, blind in die Ferne sehen und keinen Schritt nach vorne machen, brandet das Leben um sie weiter, ohne von ihnen Notiz zu nehmen. Am Ende seines Textes kommt Musil zu dem Schluss, dass bei den Stiftern von Denkmälern nicht nur Dummheit und Unvermögen am Werk sein können, sondern auch Bosheit mit im Spiel sein muss: Da man den großen Männern »im Leben nicht mehr schaden kann, stürzt man sie gleichsam mit einem Gedenkstein um den Hals, ins Meer des Vergessens«. (509)

Musil prangerte aus einer Modernisierungsperspektive die Rückständigkeit der Denkmäler an, die obendrein »einen wider unsere Natur gerichteten Anspruch an uns stellen«. (508) Sie hätten sich einem ganz anderen Anspruch, nämlich dem Fortschritt zu stellen. Dieser müsse auch für Denkmäler gelten: auch sie »sollten sich heute, wie wir es alle tun müssen, etwas mehr anstrengen! Ruhig am Wege stehen und sich Blicke schenken lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von einem Monument mehr verlangen.« (508)

Musil blendet in seiner Reflexion über Denkmäler die Dimension des kulturellen, politischen und sozialen ›Handelns an Denkmälern‹ vollständig aus. Denkmäler sind aber komplexere Gebilde, deren Wirkung über ihre materielle Gestalt hinausgeht. Dieses Handeln beschränkt sich nicht auf die Einweihung eines Denkmals, die als ein einmaliger historischer Akt nur kurzfristig im sozialen Gedächtnis bleibt, sondern auch auf die Riten, die an einem Denkmal im Rahmen von Jahrestagen periodisch vollzogen werden. Denkmäler sind aus der Perspektive des kulturellen Gedächtnisses (ein Begriff, den Musil als Modernisierungstheoretiker sicher abgelehnt hätte) ›Sicherungsformen der Dauer‹, die oft mit ›Sicherungsformen der Wiederholung‹, das sind kulturelle Praktiken an Geburtstagen, Jubiläen und historischen Gedenktagen, verknüpft werden. Sie sind also nicht nur Fossilien einer abgelebten Zeit und Relikte einer fremd gewordenen Kultur, die anachronistisch noch in die Gegenwart ragen, sondern bieten auch Bühnen für neue Inszenierungen. Mit Blumen, Kränzen und Reden können Denkmäler immer wieder aus ihrem Dornröschenschlaf des Vergessens herausgerissen und zu einem Kristallisationspunkt der Aufmerksamkeit gemacht werden. Ein solcher Akt zelebrierten Erinnerns ist zwar kurz, punktuell, vergänglich und ephemer, aber er verweist doch deutlich auf jene unsichtbaren Stränge, die manche Denkmäler noch mit dem Leben einer Stadt und dem Gedächtnis ihrer Bewohner verbinden.

Was Musil auch nicht im Blick hatte, als er 1927 seine Reflexion über Denkmale schrieb, war die Erfahrung, dass Denkmäler nicht nur die Heroen, die sie verkörpern, ins Vergessen stürzen, sondern dass sie auch selbst nach politischen Systemwechseln gestürmt, demoliert, abmontiert, entsorgt und ins Vergessen gestürzt werden. Wenn eine Gesellschaft im Begriff ist, von einem politischen System auf ein anderes umzustellen oder ihre ideologischen und normativen Grundlagen zu verändern, wird es für die Bewohner einer Stadt zunehmend unerträglich, sich weiterhin mit der Verherrlichung von Werten konfrontiert zu sehen, von denen man sich soeben distanziert hat und die man nun im Vollzug eines radikalen Neubeginns möglichst rasch hinter sich lassen möchte. Das Ergebnis dieses Impulses ist der wohlbekannte Bildersturm, den wir nach dem Sturz der Sowjetunion in vielen postsozialistischen Gesellschaften erlebt haben. In abrupte Ungnade fielen in den ehemaligen Ostblockstaaten nicht nur die Machthaber, sondern mit ihnen auch ihre historischen Vorbilder und Identifikationsfiguren, deren Denkmäler als symbolische Stützen des Regimes prominent sichtbar in der Stadt verteilt waren. Marx- und Lenin-Statuen stürzten von ihren Sockeln, Straßen und Plätze wurden nach 1989 umbenannt.

Ganz so einfach ist es mit der flächendeckenden Ersetzung und Erneuerung jedoch nicht, denn Denkmäler aus Stein sind auch hoch sensible Objekte, die ihre Anziehungskraft über politische Grenzen und Regimewechsel hinweg behalten und schwer zu kontrollieren sind. Das gilt insbesondere, wenn sie mit einem Totengedenken verbunden sind. Ein Beispiel dafür ist das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin, das 1949 zu Beginn des Kalten Krieges errichtet wurde. Es ehrt 80.000 Soldaten der Roten Armee, die 1945 im Endkampf um Berlin gefallen sind. Gleichzeitig ist der Ort auch ein Soldatenfriedhof, auf dem 7000 russische Soldaten begraben sind. Nach der deutschen Wiedervereinigung verpflichtete sich die Bundesrepublik gegenüber der russischen Föderation der Kriegsgräberfürsorge, den Bestand der Anlage dauerhaft zu gewährleisten, zu unterhalten und zu reparieren. Seit 1995 finden hier jährlich am 9. Mai Veranstaltungen zum Kriegsende statt, zu denen sich sehr unterschiedliche Gruppen einfinden. 2015, 70 Jahre nach Kriegsende haben sich am Treptower Ehrenmal 10.000 Menschen versammelt. Die aktive Phase dieses Denkmals ist also keineswegs abgelaufen; es hat nicht nur eine Geschichte hinter sich, sondern auch noch eine Geschichte vor sich, denn es könnte in der Gestaltung der russisch-deutschen Beziehungen noch eine Rolle spielen. Vorerst wird dieser Ort aber nicht von der politischen Spitze bespielt; Angela Merkel und Wladimir Putin haben am 9. Mai 2015, dem 70. Jahrestag des Kriegsendes gemeinsam der Opfer des Zweiten Weltkriegs in Moskau gedacht und dort am Grabmal des Unbekannten Soldaten ihre Kränze niedergelegt.

Aljoscha

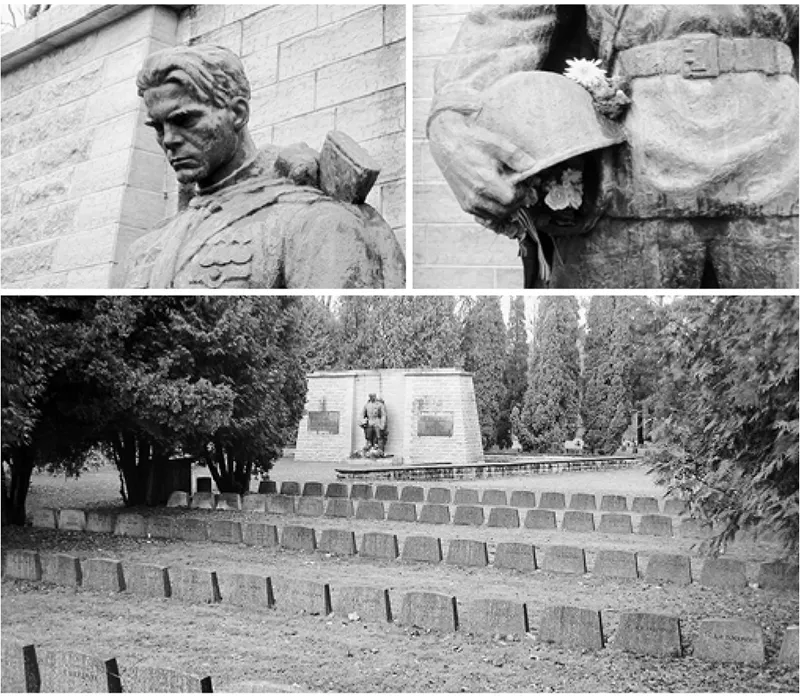

Denkmäler sind Immobilien und somit ortsfest. Das ist trivial, aber Musil hat ihnen tatsächlich ihre Starrheit und mangelnde Mobilität vorgeworfen: »Die Fahne flattert, und es geht kein Wind. Das Schwert ist gezückt, und niemand fürchtet sich davor. Der Arm weist gebieterisch vorwärts, aber kein Mensch denkt daran, ihm zu folgen. Selbst das Pferd, das sich mit sprühenden Nüstern zum Sprung erhoben hat, bleibt auf den Hinterhufen stehen. […] Denkmalsfiguren machen keinen Schritt.« (507-508) Es gibt ein Denkmal, das in dem Moment seine volle Sichtbarkeit zurückgewann, als es in Bewegung gesetzt und an einen anderen Ort versetzt wurde. Ich denke an das Bronzedenkmal des russischen Soldaten Aljoscha, der ebenso wie das Denkmal in Treptow an den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland erinnert, und 2007 aus dem Zentrum der Stadt Tallin auf einen Ruheplatz in einem Soldatenfriedhof am Rande der Stadt versetzt wurde.

Die Bronzestatue des Rotarmisten Aljoscha symbolisierte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den sowjetischen Sieg über den Faschismus in der estnischen Hauptstadt Tallin. Im April 2007 wurde er aus dem Zentrum der Stadt auf einen Militärfriedhof verlegt, was den russischen Teil der Bevölkerung brüskierte. (Foto: Aleida Assmann)

Dort überblickt er mit gesenktem Kopf fern ab vom Leben der Stadt die Gräber gefallener russischer Soldaten. Die Bevölkerung dieser Stadt ist gemischt: 30 % Russen leben hier, 40 % sprechen Russisch als ihre Muttersprache. Kein Wunder also, dass das Verschwinden von Aljoscha aus dem Mittelpunkt der Lebenden und seine Überführung in den Raum der Toten in der russischen Bevölkerung dieser Stadt für einen erheblichen Aufruhr gesorgt hat. Die Bewegung der Statue hat jedenfalls gezeigt, dass sie noch mit starken unsichtbaren Strängen im Bewusstsein der Bevölkerung verankert war. Ihre Versetzung, die einen großen Skandal auslöste und bleibende diplomatische Verstimmungen nach sich zog, erwies sich als ein Mittel, um ihren anhaltenden affektiven Wert und ihre aktuelle politische Botschaft zu testen. Die Statue, die in unmittelbarer Nähe eines Museums gestanden hatte, das die estnische Leidensgeschichte durch sowjetische Okkupation erzählt, war vielen Esten zu einem unerträglichen Stein des Anstoßes geworden; die russischen Bewohner der Stadt dagegen identifizierten sich jetzt erst recht mit dieser Figur. Denkmäler erheben, wie Musil gezeigt hat, einen völlig unrealistischen Anspruch auf Ewigkeit. Im Falle von Aljoscha hat man die Ewigkeit dieses Denkmals im Leben der Stadt durch die Ewigkeit des Friedhofs ersetzt. Denkmäler sind also nicht ganz so harmlos, wie Musil annahm. Sie können auch Störenfriede sein, politisch untragbar werden und Stoff für gesellschaftliche Skandale und Kontroversen bieten. So oder so ist ihnen dann die Aufmerksamkeit sicher.

Bei Denkmal-Stürzen bleiben in der Regel die Sockel stehen, weil diese wieder gebraucht werden für diejenigen, die man nach politischem Systemwechsel aus der Verbannung und Vergessenheit befreien und in die öffentliche Anerkennung und Bekanntheit zurückholen möchte. Die politische Neuorientierung der konstruktiven Form des Vergessens im Sinne eines Neubeginns (6) erzwingt eine klare Entscheidung im Für und Wider, was dazu führt, dass das neue System das ältere flächendeckend ersetzt. Das Problem ist dabei, dass mit der lückenlosen Bereinigung und Begradigung der abgewählten Vergangenheit auch die historischen Spuren gleich mitgelöscht werden. Erinnern und Vergessen stehen sich aber in konkreten Situationen selten in dieser Reinheit einer gegenseitigen Ausschließlichkeit gegenüber. Die Formen des Vergessens umfassen ein breiteres Spektrum von Abtönungen. Neben schwarz und weiß gibt es auch Zwischenstufen und Grautöne. Als eine solche Zwischenstufe möchte ich das ›historische Erinnern‹ bezeichnen, das auf halbem Wege zwischen Erinnern und Vergessen anzusetzen ist. Im öffentlichen Raum können wir deshalb mindestens drei Optionen unterscheiden:

- das negierende Vergessen: die Abräumung von Denkmälern (›historischer Exorzismus‹)

- das affirmative Erinnern: die Neuaufstellung von Denkmälern und

- das historische Erinnern: die Rückstufung, Umdeutung, Kontextualisierung und Musealisierung von Denkmälern.

Fragen des affirmativen Erinnerns und negierenden Vergessens sind wiederholt behandelt worden, angefangen mit Orwells radikalen Thesen in seinem Roman 1984 zur Abschaffung von Geschichte und zur Herstellung einer tabula rasa als Projektionsfläche für gegenwartskonforme Vergangenheitsmanipulationen. Die flächendeckende Erneuerung der politischen Symbolsprache ist jedoch eher der Ausnahmefall. Oft bestehen Denkmäler im öffentlichen Raum einfach fort, erstens, weil es gar nicht so einfach ist, sie alle abzutragen, wenn ihre historische Stunde abgelaufen ist, und zweitens, weil sie oft so sehr zum Teil des built environment geworden sind, dass sie allmählich zum festen, unverlierbaren Bestand des Stadtbildes gehören. Die Ablagerung historischer Zeitschichten ist im Stadtbild eher die Regel als die Ausnahme. Selbst in der sozialistischen DDR wurden nicht alle Reiterstandbilder früherer Epochen vom Sockel gerissen, nur weil sie Ausdruck einer feudalen Politik waren.

Denkmalpark in Moskau. (Foto: Aleida Assmann)

Neben der Alternative von Affirmation und Negation bzw. Errichten und Abreißen von Denkmälern gibt es also noch einen dritten Weg: die Aneignung durch Historisierung. Die meisten Denkmäler früherer Epochen müssen gar nicht vom Sockel gestoßen werden, weil sie einem schleichenden Prozess der Historisierung unterliegen. Sie dürfen bleiben, weil sie nicht mehr primär als Träger spezifischer politischer Botschaften wahrgenommen werden, sondern selbst als allgemeine Verkörperungen von ›Geschichte‹. Da der Bruch mit den von ihnen verkörperten Werten und Zielen längst vollzogen wurde, tun sie der Gegenwart keinen Abbruch mehr, weshalb sie auch nicht mehr beseitigt werden müssen. In dem Maße, wie ihr affirmativer Identifikationswert verfallen ist, ist ihr historischer Identitätswert gestiegen. Auf eine nicht kompromittierende Weise verkünden sie Botschaften aus einer anderen Welt und sind geschätzt als nostalgische Relikte einer glorreichen Vergangenheit oder als pittoreske Versatzstücke im Palimpsest des Stadtbildes.

Nach der Wende ist viel Bewegung in die Denkmäler postsowjetischer Staaten gekommen. Neben der verbreiteten Praxis, nach dem politischen Systemwechsel die früheren Helden einfach vom Sockel zu stürzen und sie materiell zu vernichten, entwickelte sich die alternative Praxis der Versetzung. Die Denkmäler wurden materiell bewahrt und wie Aljoscha an einen anderen Ort versetzt, der ihr politisches Potential entschärfte. In Moskau zum Beispiel vollzog sich der Denkmalsturz mit deut...