![]()

»Hier hausen Adolf und Enkel«

Im Frühjahr 2008 arbeitete der Student Andreas Forster im Rahmen eines von mir geleiteten politikwissenschaftlichen Forschungspraktikums an der Universität Wien über das Massaker an Juden in Deutsch Schützen. Er hatte dieses Thema gewählt, da er einen persönlichen Bezug zu diesem Grenzort im Burgenland hatte. Als Präsenzdiener des österreichischen Bundesheeres war er dort einige Wochen zur Assistenzleistung bei der Aufgreifung von illegalen Flüchtlingen eingesetzt. Er bezeichnete diese Wochen als die schlimmsten seines Lebens. Nie mehr wollte er diesen Ort betreten. Diese negative Affinität mit Deutsch Schützen veranlasste ihn, sich mit dem Massenverbrechen vom März 1945 auseinanderzusetzen. Er studierte die Gerichtsakten gegen die beteiligten HJ-Führer und gegen HJ-Bannführer Alfred Weber und stieß dabei auf den Namen Storms. Auf seine Anfrage beim Bundesarchiv Berlin erhielt er das Heiratsansuchen eines gewissen Adolf Storms, SS-Unterscharführer der Waffen-SS Division »Wiking«, geboren am 28. August 1919 in Lintfort in der Nähe von Duisburg.326 Forster wandte sich nun an mich als dem Leiter des Praktikums mit der Frage, wie er herausfinden könne, ob es sich bei diesem Adolf Storms um jene Person handelt, die beschuldigt wird, einer der drei Mordschützen in Deutsch Schützen gewesen zu sein. Zudem bestand aufgrund seines Geburtsjahres auch noch die Möglichkeit, dass dieser Adolf Storms 89-jährig noch am Leben war. Ich riet ihm, mit einer simplen Telefonrecherche zu beginnen. Eine Abfrage im elektronischen deutschen Telefonbuch ergab, dass nur eine Person dieses Namens, wohnhaft in Duisburg, darin aufschien. Um eine zufällige Namensgleichheit auszuschließen, schlug ich vor, diese Telefonnummer anzurufen und zu fragen, ob er jener Adolf Storms sei, der mit der im Heiratsansuchen namentlich angeführten Braut verheiratet ist. Die telefonische Antwort von Adolf Storms war positiv. Damit war klar, dass es sich um jenen Mann handelt, der des gemeinschaftlichen Mordes an zumindest 57 ungarischen Juden und des gemeinen Mordes an einem Juden beim Marsch nach Hartberg beschuldigt wird. Wir richteten eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft in Duisburg und leiteten damit die Ermittlungen gegen Adolf Storms ein. Aus einer akademischen Seminararbeit war ein Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. Denn Mord verjährt nicht.

Als Wissenschafter beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Holocaust und NS-Täterforschung. Dabei bin ich auch mit Personen in Kontakt gekommen, die auf unterschiedliche Art und Weise in NS-Verbrechen involviert waren. Im Zuge der Konzeption der sogenannten »Wehrmachtsausstellung« führte ich mit Gerhard Gronefeld lange Gespräche. Er hatte als Propagandafotograf die Exekution von 36 serbischen Zivilisten fotografiert, die im April 1941 im serbischen Pan√evo von einem Hinrichtungskommando der Wehrmacht erschossen wurden. Eines seiner Bilder wurde zur Ikone der Wehrmachtsausstellung und diente dem deutschen Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« als Vorlage für ein Cover. Ich hatte ehemalige Wehrmachtsangehörige interviewt, die behaupteten, bei Judenerschießungen in Serbien nur als Absperrposten eingesetzt gewesen zu sein und nicht selbst gemordet zu haben. Und ich hatte mit Herbert Andorfer korrespondiert, der als KZ-Kommandant im serbischen Lager Sajmi≈te bei Belgrad für die Vergasung von etwa 6000 jüdischen Frauen und Kindern verantwortlich war und dafür von einem deutschen Gericht zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Trotz professionellem Abstand waren diese Interviews und Kontakte immer aufwühlend und gingen manchmal an die Grenze der psychischen Belastbarkeit. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und den übrigen Verbrechen des Nationalsozialismus gehört sicherlich nicht zu den bequemsten Forschungsthemen. Um Verbrechensvorgänge zu rekonstruieren und zu analysieren, ist es notwendig, Tausende Seiten an Prozessprotokollen und unzählige Aktenberge zu durchforsten. Die zentrale Frage dabei lautet immer: Wie und warum konnte das geschehen? Schriftliche Aufzeichnungen schaffen ein gewisses Maß an Distanz und ermöglichen dadurch erst ein Verweilen beim Grauen. Der persönliche Kontakt zu Tätern oder Tatbeteiligten reduziert diesen Abstand auf ein fast unerträgliches Minimum.

All diese Erfahrungen gingen mir durch den Kopf, als ich mir überlegte, ob ich es mit der Sachverhaltsdarstellung bewenden lassen, den Fall von der Wissenschaft an die Justiz übergeben und mich aus der Sache zurückziehen sollte. Ich besprach das Thema mit meiner Kollegin und Freundin Gitta Sereny, die Ende der 1960er Jahre mit dem zu lebenslanger Haft verurteilten österreichischen KZ-Kommandanten von Treblinka, Franz Stangl, im Gefängnis ausführliche Gespräche geführt und in einem aufsehenerregenden Buch veröffentlicht hatte.327 Sie riet mir, zu versuchen, mit Adolf Storms Kontakt aufzunehmen. Doch letztlich war es Hannah Stippl, deren Argument den Ausschlag gab: Die Wahrscheinlichkeit, dass Storms sich zu einem Gespräch bereitfände, ginge gegen null. Also warum es nicht versuchen, um mir nicht den Vorwurf machen zu müssen, ich hätte es versäumt? Diese Sichtweise überzeugte mich. Ich hatte nichts zu verlieren, außer die Kosten für ein Flugticket und für eine Hotelnächtigung in Duisburg. Dann wäre die Sache für mich abgehakt. Es gab aus meiner Sicht keinen ersichtlichen Grund, warum sich Adolf Storms zu einem Interview mit mir bereitfinden sollte. Ich nahm an, dass Storms nach dem Telefongespräch ahnte, dass wir nicht zufällig auf seinen Namen gestoßen waren und die Kontaktaufnahme mit ihm etwas mit dem Judenmassaker in Deutsch Schützen zu tun haben könnte. Ich teilte Andreas Forster meinen Entschluss, nach Duisburg zu fliegen, mit und fragte ihn, ob er mich begleiten möchte. Er lehnte ab. Ich konnte ihn gut verstehen.

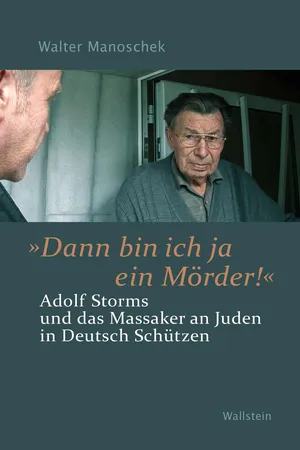

An einem Julitag 2008 läutete ich unangemeldet an der Gartentür von Adolf Storms in einer Kleingartensiedlung am Rande von Duisburg. Er öffnete, ich betrat den Garten und ging vorbei an einem im Rasen aufgestellten Stein, auf dem geschrieben stand: »Hier hausen Adolf und Enkel«. Angesichts der NS- und Kriegsvergangenheit von Adolf Storms ein mehrdeutiger, schauriger Spruch. Ich stellte mich als jener Mann vor, der vor kurzem mit ihm am Telefon über seine Zugehörigkeit zur Waffen-SS-Division »Wiking« gesprochen hatte, und fragte ihn, ob er bereit wäre, mir etwas über seine Kriegsvergangenheit zu erzählen. Zu meiner großen Verblüffung bejahte er und bat mich ins Haus. Trotz seiner 89 Jahre wirkte Adolf Storms sehr konzentriert und geistig agil. Sein Erinnerungsvermögen erwies sich in weiten Teilen als ausgezeichnet.

Bei der Machtübernahme Hitlers 1933 beendete Storms gerade seine Schulausbildung. Er absolvierte im Anschluss eine Gärtnerlehre und trat – nach seinen Aussagen – als katholischer Rheinländer der Sturmschar der Marianischen Jünglingskongregation bei. Da er als Gärtner keine Anstellung fand, ging er zur Rheinischen Schifffahrt. Bis zu seiner Einberufung zum Reichsarbeitsdienst (RAD) arbeitete er als Schiffsjunge und später als Matrose. Beim RAD war er bei einer Luftwaffen-Baukompanie in Ostpreußen eingesetzt, wo er bei einer Explosion sein Gehör im linken Ohr verlor und daraufhin aus dem RAD entlassen wurde. Im September 1939 wurde er bei der Reichsbahn dienstverpflichtet, wo er bis 1942 arbeitete, ehe er sich freiwillig zur Waffen-SS meldete.

AUTOR: Sie waren bei der Waffen-SS?

STORMS: Ja, da bin ich nun eben gelandet. Es war doch Krieg. Und ich war ein junger Kerl und musste sonntags und samstags da sitzen am Fahrkartenschalter, am Bahnhof in Beeck (Stadtteil von Duisburg, d. A.) und musste Fahrkarten ausgeben.

AUTOR: Das kann ein Achtzigjähriger auch.

STORMS: Da kommen dann die Frauen. Die Männer waren alle im Krieg und da sitzt ein junger Kerl. Da wird man angemeckert: »Die jungen Kerle sitzen hier, unsere Männer sind Soldaten.« Ich war ja noch ein junger Pimpf. Das geht einem auch einmal an die Hutschnur und dann sagt man: »Bloß weg hier. Ist egal, was, nur weg.« Dann hab ich mich zur Marine gemeldet. Da haben sie mich auch angenommen, aber ich wurde nicht freigegeben – nicht dienstabkömmlich. Dann habe ich mich bei der Luftwaffe gemeldet, da wurde ich auch angenommen, aber von der Reichsbahn nicht freigegeben. Dann habe ich mir gedacht, wenn du dich bei der Waffen-SS meldest, bei den Panzern, dann müssen sie dich freigeben. Das habe ich gemacht und sie mussten mich freigegeben. Ich bin nach Warschau zur Ausbildung gekommen. Von Warschau aus war ich bei einem Ausbildungsbataillon und dann wurde ich der Division »Wiking«, Regiment Westland, 8. Kompanie zugeteilt.328

Vom Frühjahr 1942 bis zu Kriegsende war Adolf Storms an der Ostfront. Sein Einsatz im Osten wurde nur durch Lazarettaufenthalte unterbrochen. Nach seiner Internierung in Dachau und seiner Tätigkeit bei den US-Behörden kehrte er 1947 zu seinen Eltern zurück und arbeitete bei ihnen auf einem Bauernhof. Sein Umzug nach Duisburg im Jahr 1947 beruhte auf einer besonders perfiden Täuschung:

STORMS: Ich konnte nicht einfach so umziehen nach Duisbsurg.

AUTOR: Es war ja alles zerstört hier, nehme ich an?

STORMS: Ja, da war alles zerstört. Wenn Sie wo hinwollten, da mussten Sie zuerst einen Arbeitsnachweis bringen. Und wenn Sie einen Arbeitsnachweis haben wollten, mussten Sie erst eine Wohnung haben. Das beides zusammenzubringen war schwierig. Da bin ich erst hierhergekommen, und zwar durch einen Zufall, weil ich meinen Ausweis hatte und der Ausweis war noch von Dachau. Da waren die Stempel noch drinnen vom KZ Dachau. Da hat man mich hier in Duisburg gefragt, ob ich im KZ in Dachau war und da habe ich »ja« gesagt. So wurde ich natürlich bevorzugt behandelt.

AUTOR: Sie haben nicht widersprochen?

STORMS: Nein, ich habe nicht widersprochen. Dann bekam ich auch sofort meine Zuzugsgenehmigung. Die hat gefragt, es war eine Dame: »Waren Sie in Dachau im KZ?« Da habe ich gesagt: »Ja«. War ein dicker Stempel drinnen: Dachau.

AUTOR: Aber sie wird was anderes gemeint haben.

STORMS: Ja, die kann es anders gemeint haben.

AUTOR: Sie haben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen.

STORMS: Ja. Dann habe ich die Zuzugsgenehmigung nach hier gekriegt.329

Der ehemalige Waffen-SS-Angehörige und mutmaßliche Judenmörder startete seinen Wiedereinstieg in der Bundesrepublik Deutschland auf der Basis eines vorgeblichen KZ-Aufenthalts in Dachau. Von da an ging der weitere Integrationsprozess reibungslos vor sich:

Ich habe bei meiner Schwester und meinem Schwager m...