![]()

1 Einleitung

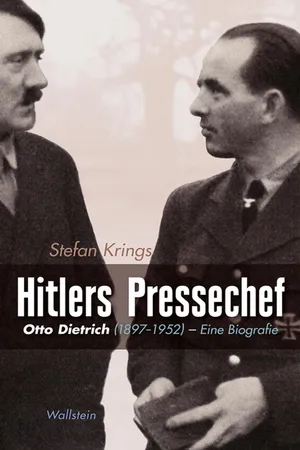

1.1 Otto Dietrich:

»Hauptdarsteller« der NS-Propaganda?

Am frühen Morgen des 9. Oktober 1941 wurde der amerikanische Journalist Howard K. Smith vom Klingeln seines Telefons aus dem Schlaf gerüttelt. Eine Sekretärin aus dem Propagandaministerium war am Apparat. Mit aufgeregter Stimme teilte sie ihm mit, dass es um zwölf Uhr mittags eine Sonderpressekonferenz geben werde, die außerordentlich wichtig sei. Nein, sie wisse nichts Näheres, aber man bitte unbedingt um pünktliches Erscheinen, da die Saaltüren kurz nach zwölf abgeriegelt würden. Obwohl Smith von Grippe und Kopfschmerzen geplagt wurde, machte er sich später per U-Bahn auf den Weg in Richtung Regierungsviertel Wilhelmstraße. In seinen Memoiren beschreibt der New York Times-Korrespondent, was ihn dort erwartete:

»Der in rotem Plüsch gehaltene Theatersaal des Propagandaministeriums wimmelte von Reportern aus aller Herren Länder, die in einem Dutzend Sprachen darüber spekulierten, worum das Ganze wohl gehe. Mein Kopf pochte vor sich hin. Vorne war ein langgestreckter Konferenztisch aufgebaut, und um diesen Tisch herum war eine stattliche Schar prachtvoller Uniformen gruppiert – grüne, braune, graue und zwei Schattierungen blaue – vollgestopft mit preußischen Offizieren, Parteifunktionären und schlichten Ministerialbeamten. Sie strahlten vor Freude darüber, daß sie hier vor ihrem alltäglichen Publikum in Kostümen auftreten durften, die ihren für zivile Kluft gebauten Figuren einen seltenen Glanz verliehen. Wie bei allen ›historischen‹ Nazi-Ereignissen […] traf der Hauptdarsteller mit eindrucksvoller und exakter Verspätung ein. Schlag 12 Uhr 30 hasteten ein paar Offiziere in den Raum und kündigten damit das Eintreffen des Führer-Sendboten an. Die Grüppchen formierten sich zu einer anständigen Phalanx, und herein kam der kleine Dr. Dietrich. Die Grußtechnik seines Führers imitierend, klappte er seine rechte Hand an die Schulter hoch und strahlte, als müsse er vor lauter mitgebrachten Neuigkeiten platzen. Es folgte ausgedehntes Händeschütteln, davor und danach jeweils ein steifarmiger Hitlergruß, Kameras blitzten und Blitzlichter zuckten. Über der großen Bühne hinter dem Hauptdarsteller Dietrich glitt der rote Samtvorhang auseinander und enthüllte eine riesige Karte des europäischen Teils von Russland. Sie war dreimal so groß wie der Sprecher. Die Wirkung war bestechend.«1

Die anwesenden Journalisten erfuhren wenig später, dass die russische Armee angeblich »militärisch erledigt« sei und ein Sieg des Deutschen Reiches über die Sowjetunion kurz bevorstehe. Viele Pressevertreter machten sich lustig über diese sensationelle »Nachricht« des Dr. Dietrich, denn sie hörten nicht zum ersten Mal eine solch waghalsige Prognose aus seinem Mund. Wer war dieser »Hauptdarsteller« jener NS-typischen Inszenierung? Sein offizieller Titel lautete Reichspressechef der NSDAP. Als Staatssekretär und Pressechef der Reichsregierung war er zugleich einer der ranghöchsten Vertreter des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP). Dr. Dietrich gehörte zum erlesenen Kreis der Reichsleiter seiner Partei und innerhalb der Schutzstaffel rangierte er als SS-Obergruppenführer auf einer Ebene mit Männern wie Martin Bormann, Reinhard Heydrich und Rudolf Heß.

Diese Titel und sein Auftreten bei dieser Presseveranstaltung lassen vermuten, dass Otto Dietrich eine zentrale Rolle im nationalsozialistischen Propagandaapparat gespielt haben muss. Zeitgenössische Journalisten kamen zu unterschiedlichen Einschätzungen über die Bedeutung und die Fähigkeiten des »Pressediktators« – so wurde er 1948 in einem Zeitungsartikel genannt.2 Viele nahmen Dietrich als einen »Möchtegern« wahr, der von einem »unbestimmten Machtantrieb verzehrt« wurde und unter allen Umständen eine öffentliche Rolle spielen wollte, wie es ein Boulevardblatt formulierte. Sie waren überzeugt, dass der NS-Pressechef alles tat, »um ein gehorsamer Diener seines Auftrag gebers zu sein«.3 Deshalb hielten die Konferenzteilnehmer an jenem Oktobertag des Jahres 1941 den »Führer« für den Urheber der Propagandameldung über den kurz bevorstehenden Sieg im Osten. Manche bewerteten Dietrich als »Mann ohne Gewicht«, nannten ihn aber gleichzeitig eine »Nazi größe«.4 Andere bescheinigten ihm zwar rückblickend »Geschicklichkeit und Ellbogentaktik« auf der Karriereleiter. Doch aufgrund seiner »weichen, verschwommenen Züge« sei der Reichspressechef »keine Führer-, allenfalls eine Vorzimmernatur« gewesen: »Es fehlte ihm an geistigem Format, um sich als Persönlichkeit durchzusetzen. So schwamm er ausdruckslos im Kielwasser seines Führers.« Die Macht habe in Wirklichkeit ein anderer besessen: »sein schärfster Konkurrent: Goebbels!« Allerdings war man überzeugt, dass Dietrich »Einflüsterungsmöglichkeiten auf das Ohr des Allerhöchsten« hatte. Damit war Adolf Hitler gemeint.5

Was die fachliche Kompetenz ihres einstigen Berufskollegen Dietrich angeht, hielten die einen ihn von Anfang an für eine »Null« (Karl Silex).6 Aus Sicht anderer hingegen gehörte er »unzweifelhaft zu den fähigsten und bedeutendsten Köpfen unter den deutschen Journalisten«. So erklärte es ein Redakteur des Völkischen Beobachters (VB) im Juli 1933 in einem Vortrag über den Reichspressechef und seine »Persönlichkeit«. Jeder »neudeutsche« Schriftleiter müsse nach Dietrichs Vorbild »herangebildet« werden. Über die konkreten Eigenschaften dieses Prototyps erfuhren die Zuhörer allerdings wenig – betont wurde lediglich, dass Dietrich »mit Herz und Seele« für die »Idee Adolf Hitlers« kämpfe.7 Auch der in Budapest erscheinende deutschsprachige Pester Lloyd sah in Dietrich 1941 einen »Presse- und Kulturpolitiker von Format«, der in der Lage sei, die »bewegenden Kräfte der Geschichte unserer Tage mit größter Eindruckskraft festzuhalten«.8

Vergleicht man Dietrichs spätere Eigendarstellung mit den Aussagen mancher seiner einstigen Parteigenossen, so ergibt sich ebenfalls ein widersprüchliches Bild. 1947 präsentierte sich der ehemalige Reichspressechef als eine Art »Briefträger« Hitlers – eine Zeitung bezeichnete ihn damals als »eine der groteskesten Figuren« unter den Angeklagten des Wilhelmstraßen-Prozesses.9 Helmut Sündermann stellte seinen langjährigen Chef als nahezu bedeutungslosen Idealisten dar. Hitlers Adjutant Julius Schaub, der mit Dietrich viele Jahre im Führerhauptquartier verbracht hatte, beteuerte, der NS-Pressechef habe »politisch überhaupt keinen Einfluss« gehabt.10 Andere Zeugen hingegen wiesen Dietrich eine Schlüsselfunktion in der nationalsozialistischen Medienlenkung zu, allen voran Paul Karl Schmidt. Ging es dem einstigen Leiter der Presseabteilung im Auswärtigen Amt dabei neben der eigenen Verteidigung vor allem darum, sich für eine langjährige Feindseligkeit zwischen seiner Behörde und dem Propagandaministerium zu rächen, indem er den Erzfeind Dietrich nun vor Gericht belastete? In welcher Weise beeinflusste der Reichspressechef vor 1945 tatsächlich die sogenannte »öffentliche Meinung«, von der er damals annahm, dass sie mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen sei?

Die Forschung schenkte Otto Dietrich, insbesondere seinem Werdegang und seiner Persönlichkeit, bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit. Ein großer Teil der Arbeiten zur Geschichte der NS-Presse beschäftigt sich mit strukturellen oder ökonomischen Aspekten der Medienlenkung bzw. mit Propagandainhalten.11 Biografische Darstellungen über Mitarbeiter des RMVP konzentrierten sich lange Zeit vor allem auf die Figur des Ministers. Dietrich blieb dabei im wissenschaftlichen Schatten seines innerparteilichen Rivalen. Dies führte zu Aussagen, wie sie in einem Buch mit dem Titel »Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich« zu lesen sind, das 2006 im Verlag C. H. Beck erschien. Der Verfasser erwähnt zwar auch Otto Dietrich als Pressechef der Reichsregierung, bescheinigt aber Goebbels für den Inhalt der deutschen Presse »die ausschließliche Kompetenz«.12

Michael Ruck weist in seiner Mitte der neunziger Jahre erstellten »Bibliographie zum Nationalsozialismus« in der Rubrik »Biographien führender Repräsentanten des NS-Regimes« mehr als 50 Arbeiten über Hitlers Propagandaexperten aus.13 Seitdem kamen zahlreiche weitere einschlägige Publikationen hinzu, die größtenteils neue Einblicke in dessen Leben und Wirken ermöglichten. Hierzu zählt auch die filmische Dokumentation »Das Goebbels-Experiment«.14 Bei dieser Fixierung auf den Chefpropagandisten kommt bis heute eine Betrachtung anderer NS-Medienpolitiker einschließlich ihrer Sozialisation und ihrer Dispositionen zu kurz – ähnlich wie es lange Zeit auch in anderen Forschungsbereichen zur Geschichte des »Dritten Reiches«15 der Fall war – und teilweise sogar heute noch der Fall ist. Diese Defizite sind zu bemängeln, weil die Repressalien und Verbrechen ohne die bereitwillige Mitarbeit der Funktionsträger nicht in dem bekannten Ausmaß hätten geplant und durchgeführt werden können. Bis neben dem Minister erstmals auch andere Funktionäre des NS-Propagandasystems ins nähere Blickfeld der Wissenschaft gerieten, sollte nach dem Ende der deutschen Diktatur mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen. In den vergangenen Jahren sind einzelne Werke über Vertreter der mittleren Führungsebenen im RMVP entstanden. So befasste sich Christian Härtel mit Dietrichs Protegé Wilfrid Bade.16 Dieser war als Abteilungsleiter für die Lenkung der Zeitschriften zuständig, unterstützte seinen Vorgesetzten bei der Vorbereitung von Reden und Publikationen und ging außerdem selbst einer umfangreichen schriftstellerischen Tätigkeit nach. 2007 erschien auch eine Biografie des prominenten Rundfunkkommentators Hans Fritzsche.17 Bevor er »Goebbels’ Mann beim Radio« wurde, leitete er im Propagandaministerium die Abteilung Deutsche Presse. Obwohl Fritzsche in dieser Funktion Otto Dietrich unterstellt war, wurde im Herbst 1945 im Prozess gegen die »Hauptkriegsverbrecher« erstaunlicherweise nicht der (mittlerweile längst verhaftete) Reichspressechef, sondern Hans Fritzsche angeklagt – auf Betreiben der Sowjets und stellvertretend für den Minister, der sich und seiner Familie das Leben genommen hatte. Der Internationale Militärgerichtshof sprach Fritzsche 1946 jedoch frei.

Betrachtet man das gesamte Spektrum der nationalsozialistischen Politik und Propaganda, so spielte Goebbels zweifellos eine weitaus bedeutendere Rolle als Dietrich und andere NS-Propagandisten. Dies soll hier nicht infrage gestellt werden. Genauer zu untersuchen ist jedoch, in welchem Maße diese Bewertung auch für den Pressesektor zutrifft. Zunächst verwundert das extreme Ungleichgewicht in der wissenschaft lichen Behandlung der beiden NS-Funktionäre, zumal der Reichspressechef mehr als zwölf Jahre lang zu Hitlers engstem Begleiterkreis gehörte und somit leichteren Zugang zu ihm hatte als der Propagandaminister. Symptomatisch für das Desiderat ist die Tatsache, dass der Name Otto Dietrich im Personenverzeichnis der Deutschen Pressegeschichte von Rudolf Stöber selbst in der überarbeiteten Ausgabe aus dem Jahr 2005 nicht auftaucht.18 Goebbels hingegen findet zehnfach Erwähnung. Dabei waren die Aufgabenbereiche des Reichspressechefs und auch die jahrelangen Kompetenzrangeleien mit seinem ärgsten Rivalen bereits verschiedentlich Gegenstand der Diskussion – wenn auch nicht im Kontext einer biografisch angelegten Analyse und lediglich auf einer (aus heutiger Sicht) unzureichenden Quellenbasis.

1.2 Forschungsstand

Noch bevor sich Dietrich vor dem Gerichtshof der Amerikaner verantworten musste, hatte ein anonymer Autor dessen Bedeutung im »NS-Presse-trust« Anfang 1947 in einer Buchpublikation thematisiert (»Presse in Fesseln«).19 Es handelt sich bei diesem Werk – wie der Titelseite zu entnehmen ist – um eine »Gemeinschaftsarbeit des Verlages auf Grund authentischen Materials«. Die britischen Besatzungsbehörden fanden bald heraus, dass der Verfasser Fritz Schmidt hieß. Er war einst Verleger der Saarbrücker Zeitung und von 1937 bis 1939 Mitarbeiter in einer Dienststelle, die dem Reichsleiter für die Presse, Max Amann, unterstand. Schmidt war für die Papierzuteilung an die deutschen Zeitungen zuständig, somit also in die NSVerlagspolitik involviert. In seinem Buch stellte er Journalisten und Verleger nun pauschal als Opfer des NS-Regimes dar. Obwohl seine Schrift insgesamt äußerst fragwürdig ist, so lieferte sie 1947 dennoch einige zumindest teilweise zutreffende, bis dahin weitgehend unbekannte Hintergründe über die Verlagsenteignungen. Schmidt bot Einblick in Machtkämpfe, an denen auch Otto Dietrich beteiligt war. Es gab zudem erste Hinweise auf Aspekte seiner Persönlichkeit: Schmidt schilderte, wie der Reichspressechef Mitte der dreißiger Jahre seine Geliebte zu einem Staatsbesuch mit nach Italien genommen und sie dem »Duce« als seine Frau vorgestellt hatte. Eine Karikatur über »Dietrich und sein ›Verhältnis‹ zu Mussolini« verbildlichte dieses Ereignis.20 Almut Dietrich wusste damals noch nichts von der schon seit längerer Zeit bestehenden Liebschaft ihres Mannes.

Nachdem ehemalige Dietrich-Mitarbeiter in streckenweise ebenfalls apologetischen Büchern am Rande auch auf ihren früheren Vorgesetzten eingegangen waren,21 wurde dessen Rolle in verschiedenen Publikationen aus den sechziger Jahren aufgegriffen. Oron J. Hale, der als amerikanischer Offizier in Nürnberg zahlreiche NS-Propagandisten vernommen hatte, beschrieb 1965 unter anderem die innerparteilichen Auseinandersetzungen um das NS-Schriftleitergesetz, an dessen Entstehung Dietrich 1933 maßgeblich beteiligt war.22

Ein Jahr später thematisierte der US-Historiker Ernest K. Bramsted in seiner Studie über »Goebbels und die nationalsozialistische Propaganda« die komplexen Kontrollsysteme der »organisierten Indoktrinierung« und d...