- 110 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

"Alles veloziferisch" oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit

Über dieses Buch

Im "Faust", in den "Wahlverwandschaften" und im "West-östlichen Divan" hat Goethe Themen aufgegriffen, die - so erstaunlich das klingen mag - zu den brennendsten unserer Gegenwart zählen: die künstliche Erschaffung des Menschen, die Globalisierung, der immer schnellere technologische Fortschritt (das "Veloziferische") und die Begegnung der Kulturen. In seinem Essay zeigt Manfred Osten eindringlich, dass Goethes Antworten auf die Fragen seiner Zeit, mit denen er zu einem Gespräch auffordert, noch immer aktuell sind.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu "Alles veloziferisch" oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit von Manfred Osten im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literature & Literary Criticism. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Thema

LiteratureThema

Literary CriticismI. KAPITEL:

»Alles veloziferisch« –

Faust und die beschleunigte Zeit

I.

Was hatte Francis Bacon wirklich gemeint, als er im Novum organum (1620) forderte, man solle den ungeduldigen, zu vorschnellen Verallgemeinerungen neigenden Verstand »eher mit Bleigewichten versehen«? Woher diese Bleigewichte nehmen? Und wie den Verstand damit »versehen«? Goethe hat diese Fragen auf eine Weise beantwortet, die nach wie vor quer steht zu den praktizierten Prinzipien moderner Pädagogik. Denn sein Vorschlag lautet: »Erst Empfindung, dann Gedanken. / Erst ins Weite, dann zu Schranken.« Eine Forderung, die am Ende des 19. Jahrhunderts Nietzsche bestätigt, der in seinem Werk Morgenröte unser Bewußtsein definiert als einen mehr oder weniger »phantastischen Kommentar über einen ungewußten, vielleicht unwißbaren, aber gefühlten Text«.1 Und wie man diesem »gefühlten Text« näherkommen könnte, hat er dann wenig später angedeutet mit der Forderung: »Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben.« (Die fröhliche Wissenschaft)

Dieser Prozeß des Gebärens der Gedanken aus den Gefühlen aber bedeutet nichts weniger, als die Sturzbäche des sich übereilenden Denkens über die langsamen Mühlen der Gefühle und Empfindungen zu leiten. Denn das Zeitmaß der Gefühle istjenes Adagio-Tempo, das Goethe auch gegenüber der Natur empfiehlt: »Man muß mit der Natur langsam und läßlich verfahren, wenn man ihr etwas abgewinnen will.«2 Und wenn er für sich statuiert, daß die Kunst »nichts anderes als das Licht der Natur« ist und jedes Kunstwerk, wenn es entstanden ist, »der Natur angehört«, so liegt hier auch einer der Schlüssel verborgen für das Kunstverständnis Goethes: nämlich Kunst als ein Rettungsmittel gegen die Übereilungen der Ratio. Oder, wie es Nietzsche formulieren wird: »Wir haben die Kunst, damit wir an der Wahrheit nicht zugrunde gehen.«3

Das »langsame und läßliche« Verfahren der Natur und der Gefühle hat Goethe dem Denken verordnet, indem er es zurückzubinden versucht an die Vernunft der Gefühle, der Sinne, und das Denken aufforderte, die Gegenstände wahrzunehmen. Gegenständliches Denken als Wahrnehmung der Phänomene also, als retardierende »Bleigewichte« gegen die Übereilungen des Verstandes. Und diese Rückbindung, wie hat Goethe sie praktiziert? Indem er dem übereilenden, das heißt zum Allgemeinen drängenden Verstand »Bleigewichte« verordnete durch beharrliches Fragen: »Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen Fälle.«4 Denn das Allgemeine bleibt für Goethe die »terrible simplification« oder, wie es in den Maximen und Reflexionen heißt: »Allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immer auf dem Wege, entsetzliches Unglück anzurichten.«5

Kein Wunder also, daß Goethe alle philosophischen und politischen Versuchungen einer Absolut-Setzung von Ideen und Programmen verdächtigt hat als Hungerleidertum »nach dem Unerreichlichen«. Dieses Mißtrauen Goethes hat sich nicht einschüchtern lassen vom Pathos irgendwelcher Ideale im Namen von Revolutionen und Nationalismus, von Ideen der Romantik und philosophischen Systementwürfen seiner Zeit. Im Faust findet sich hierzu der lakonische Hinweis: »Ihr seht schon ganz manierlich aus. / Kommt mir nur nicht absolut nach Haus!« Und als Hegel 1827 Goethe das System der Dialektik in Weimar erläutert und sie rühmt als Gabe, die »sich groß erweiset in Unterscheidung des Wahren vom Falschen«, unterbricht ihn Goethe. Gegenüber den dialektischen Künsten des Verstandes verweist er auf das heilsame Adagio der Natur und der Anschauung mit den (von Eckermann am 18. 10. 1827 protokollierten) Worten: »Wenn nur [...] solche geistigen Künste und Gewandtheiten nicht häufig gemißbraucht und dazu verwendet würden, um das Falsche wahr und das Wahre falsch zu machen!«6 Dergleichen geschieht wohl, erwiderte Hegel; aber nur von Leuten, die geistig krank sind. »Da lobe ich mir, sagte Goethe, das Studium der Natur, das eine solche Krankheit nicht aufkommen läßt. Denn hier haben wir es mit dem unendlich und ewig Wahren zu tun, das Jeden, der nicht durchaus rein und ehrlich bei Beobachtung und Behandlung seines Gegenstandes verfährt, sogleich als unzulänglich verwirft. Auch bin ich gewiß, daß mancher dialektisch Kranke im Studium der Natur eine wohltätige Heilung finden könnte.«

»Die Mütter sind es!«

Goethe hat diese Ungeduldswarnung im Rückblick auch gegenüber eigenen verabsolutierenden »Sturm-und-Drang«-Versuchungen gelten lassen. Eine Einsicht, die von der »rasselnden« Höllenfahrt des Schwager Kronos bis zur Absolut-Setzung des Gefühls in den Leiden des jungen Werthers reicht – so etwa, wenn er bekennt, daß er sich durch die »Komposition« dieses Romans aus dem »stürmischen Element« gerettet habe.

Wie denn überhaupt der Versuch sich lohnen dürfte, Goethes Werke und seine Biographie auch einmal zu lesen als eine Phänomenologie eigener Rettungsversuche gegenüber den stürmischen Elementen nicht nur seiner Zeit, sondern auch in seiner eigenen Person. Dem »stürmischen Element« ist er jedenfalls immer wieder entgegengetreten mit zahllosen Versuchen einer Ritardando-Kultur bis hin zu dem Begriff der »Entsagung«. So notiert er zum Beispiel am 5. 10. 1786 ins italienische Tagebuch: »Auf dieser Reise, hoff ich, will ich mein Gemüt über die schönen Künste beruhigen [...]«7 Und dies durchaus bereits im Bewußtsein der Unzeitgemäßheit, denn »die Zeit des Schönen ist vorüber« – wie er unter demselben Datum im Tagebuch festhält. Und überhaupt das sinnliche Anschauen der Phänomene als Rettungsmittel gegen die Ungeduld der Ratio – es war Goethe so wichtig, daß er sich zu einer Umwertung der Werte entschloß: »Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht als Anschauen.«8

II.

Das Opus magnum aber, das Goethe sein Leben lang begleitet und ihm erlaubt, die Summe seiner Einsichten in die Natur und die Risiken der Ungeduld zu ziehen, bleibt die Faust-Tragödie. Es sind Einsichten, die als leiser, aber kontinuierlicher Orgelpunkt unter den vielen Stimmen dieses inkommensurablen Werks hörbar sind und dem am Ende blinden Protagonisten eine Aktualität verleihen, die erst jetzt, am Beginn des 21. Jahrhunderts, sichtbar wird als Menetekel einer möglichen Verblendung und Weltverfinsterung in der Folge faustischer Entgrenzung und Beschleunigung. Und dies zugleich im Zeichen der Sorge, die als Personifikation der sich übereilenden Vorwegnahme der Zukunft an Faust das Wort richtet: »Wen ich einmal mir besitze / Dem ist alle Welt nichts nütze.«

Aber hat diese Zeitgenossenschaft des Doktor Faustus Aussicht auf Akzeptanz? Denn hier, im globalen Dorf, wo die Fahne der digitalen Ubiquität und organisierten Gleichzeitigkeit weht und wo der Schweizer Uhrenfabrikant Hayek dem modernen ortlosen Internet-Tag die Cyberzeit mit fünfhundert »Beats« (jeder »Beat« = 86,4 Sekunden) beschert hat, wird man ihn am wenigsten vermuten, den inzwischen als Fürstenknecht diskreditierten oder als Olympier entrückten Bildungsklassiker. Jenen Goethe also, von dem ohnehin schon Nietzsche mutmaßte, er sei in der Geschichte der Deutschen »ein Zwischenfall ohne Folgen«.

Und dennoch hat er uns früh erkannt in Gestalt des Doktor Faust und dessen Verwünschung aller Langsamkeit: »Fluch vor allem der Geduld!« Und er hat sie auch lange vor uns schon erfunden: die Ablösung der Zeit vom Raum, das rasant beschleunigte Lebenstempo in Gestalt seines Weggefährten mit Namen Mephisto. Begab sich Faust also schon vor mehr als zweihundert Jahren bereitwillig unters Joch jener Eile, die bekanntlich des Teufels ist?

Es ist jedenfalls ein sehr modernesJoch, das Goethe in genialer Wortschöpfung als veloziferisch bezeichnet: als Verschränkung von Velocitas (Eile) und Luzifer. Faust ist immerhin »avant la lettre«, er will bereits mehr, als er weiß. Er erscheint als der moderne Blitzkrieger der Erfüllung jener Wünsche einer Forderungs- und Anspruchsgesellschaft, die alles will, und zwar sofort. Das heißt: Das Schnelle ist bei ihm bereits im modernen Sinn konstitutiv mit einem Mehr verknüpft. Und dies verbunden mit der paradoxen Erfahrung des Veloziferischen, daß mit dem Schneller und Mehr des Produzierens, Kommunizierens und Transportierens der Netto-Zeitgewinn reduziert und Lebenszeit verloren wird trotz Beschleunigung der Einzelvorgänge in allen Lebensbereichen. Auch Faust antizipiert mit dem Schneller und Mehr durchaus schon die Interdependenz von Beschleunigung und quantitativer Steigerung, die dann Karl Marx als die Systematik des kapitalistischen Wirtschaftens beschreiben wird.

Die sich beschleunigende Entfesselung der Produktivkräfte, die der erblindete Faust im letzten Akt der Tragödie bereits anstrebt, haben Marx und Engels im Manifest der Kommunistischen Partei mit Blick auf eine kapitalistisch wirtschaftende Bourgeoisie ihrer Zeit charakterisiert durch »ewige Unsicherheit und Bewegung«: »Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. [...] Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlicher Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois-Epoche vor allen früheren aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft [...].«9

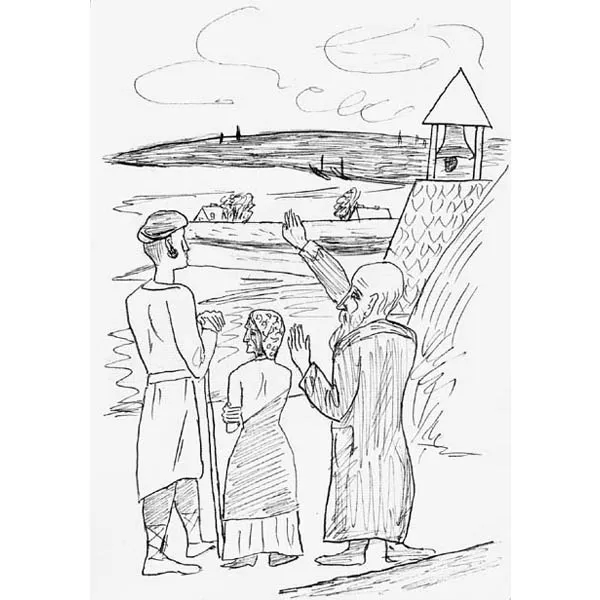

Der Wanderer und Philemon und Baucis

Auch für Faust verdampft alles »Ständische und Stehende« durch den Pakt mit Mephisto. Und sogar für Mephisto gilt: Er muß produzieren für Faust, immer schneller und immer mehr. Und was Luzifer alias Mephisto der Ungeduld Fausts andient, sind denn auch schon jene Instrumente des Veloziferischen, deren Erscheinungsformen am Anfang des 21. Jahrhunderts zwar andere Namen tragen, aber dieselben Dinge meinen. Es sind die Instrumente der Entfesselung der Beschleunigungs- und Wachstumsdynamik der Moderne: der schnelle Degen, die schnelle Liebe, der schnelle Mantel, das schnelle Geld und zum Schluß: der schnelle Mord an Philemon und Baucis.

Und Fausts globales Dorf von Mephistos Gnaden gebietet bereits perfekt über digital beschleunigte virtuelle Welten schneller Videoclips. Sein virtuelles Arsenal reicht von Walpurgisnächten aller Art bis zur heraufzitierten schönen Helena, von den archaischen Tiefen der Mütter bis zum Lärm längst geschlagener Schlachten. Es sind immer rascher wechselnde Bildsequenzen einer Beschleunigungskultur mit Luzifer als omnipotentem Artifex einer (kaiserlichen) Spaß- und Unterhaltungsgesellschaft, die sich im Zeichen grandioser Oberflächlichkeit und eines perfekten Zeitmanagements zu Tode amüsiert.

Deutlich sichtbar werden auch schon die modernen Formen der Versklavung: Fausts Unterwerfung unter das Diktat der Eile, die erzwungene Adaptation seiner Sinne an eine beschleunigte Wahrnehmung und sein (schließlich mit Erblindung erkaufter) Glaube an eine unbegrenzte Fortschrittsdynamik. Faust hat sich Luzifer unterworfen im Namen einer Wette, deren ultima causa sein Fluch der Geduld ist: seine Verweigerung des Augenblicks zugunsten der Ungeduld. Kafka – der ein Jahrhundert später Weimar besucht und dort nachts die Steine des Goethe-Hauses streichelt – wird hierzu in seinem Tagebuch den Satz notieren: »Es ist Ungeduld, die den Menschen aus dem Paradies vertrieb und ihn daraus immer weiter entfernt.« Was Faust (und seine modernen Nachfahren) aus dem Paradies vertreibt, bringt Mephisto hellsichtig auf die Formel: »Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, / der ungebändigt immer vorwärts dringt, / und dessen übereiltes Streben / der Erde Freuden überspringt.«

Fausts »übereiltes Streben« ist vor allem gekennzeichnet durch moderne Diskontinuitäten; am Ende steht seine gewaltsame Zerstörung der tradierten Welt der beiden Alten – Philemon und Baucis. Ein Zerstörungsakt, bei dem gleichzeitig auch die alte Metaphysik eliminiert wird: Denn der Wanderer, der sich in der Hütte des Ehepaars aufhielt und ebenfalls gewaltsam beseitigt wird, ist – im Sinne der griechischen Mythologie – Zeus persönlich, der unerkannt bei Philemon und Baucis Gastrecht genoß. Wenn Goethe statuiert, »daß des Menschen Leben nur insofern etwas wert ist, als es eine Folge hat«10, so war es für ihn vor allem die Französische Revolution, die mit ebendieser »Folge«, mit dem langsam Gewachsenen, dem Althergebrachten, gründlich gebrochen hatte. Zugleich hatte sich der Rhythmus des Daseins ruckartig geändert und auf nie dagewesene Weise beschleunigt. Anstelle des alten Andante, des bedächtigen Fortschreitens, war eine alle Lebensverhältnisse erfassende Akzeleration getreten. Was Goethe früh bemerkte, hat Nietzsche (in Menschliches Allzumenschliches) spät mit den Worten diagnostiziert: »Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muß, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken.«11

III.

Daß unsere Zivilisation aus Mangel an Ruhe in eine neue Barbarei ausläuft, sekretierte Goethe im November 1825: Er hat seine Gedanken hierzu bewußt dem ursprünglich zugedachten Adressaten vorenthalten, weil er offenbar auch hier seiner Maxime treu bleiben wollte, daß es Pflicht sei, »dem anderen nur das zu sagen, was er aufnehmen kann«; eine Maxime, die er in den Paralipomena zum 1. Akt des zweiten Teils der Faust-Tragödie noch erweiterte durch den Hinweis: »Der Mensch nimmt nur wahr, was ihm schmeichelt.« In einem zu späterer Verwendung zurückbehaltenen Postscriptum eines Briefes an den Juristen und Verwaltungsbeamten im preußischen Dienst Nicolovius gelingt Goethe die Formel der Moderne: »alles veloziferisch«. In dem genannten Brief heißt es hierzu kommentierend: »Für das größte Unheil unsrer Zeit, die nichts reif werden läßt, muß ich halten, daß man im nächsten Augenblick den vorhergehenden verspeist, den Tag im Tage vertut, und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgend etwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämtliche Tageszeiten, ein guter Kopf könnte wohl noch Eins und das Andere interpolieren. Dadurch wird alles, was ein jeder tut, treibt, ...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titel

- Impressum

- Inhalt

- Vorwort oder Goethe als Berlinverweigerer

- 1. Kapitel: »Alles veloziferisch« – Faust und die beschleunigte Zeit

- 2. Kapitel: Homunculus oder die Entschleunigung der Zeit

- 3. Kapitel: Ottilie: Die Verweigerung des »Veloziferischen«

- 4. Kapitel: Stillstand der Zeit: War Goethe ein Mohammedaner?

- Homunculus – gezeichnet von Max Beckmann: Goethes optimierter Mensch

- Anmerkungen

- Literaturhinweise