![]()

1. Die Bibeln des Judentums und des Christentums

Was ist «die Bibel»?

Auf den ersten Blick mag die Frage, was «die Bibel» ist, verwundern. Man könnte ein Buch aus dem Regal ziehen, auf dessen Einband «Die Bibel» steht, und damit die Frage für beantwortet halten. Würde man die Frage allerdings Menschen verschiedener Sprache, Konfession oder Religion stellen, dann sähen die von ihnen zur Beantwortung beigebrachten Bibeln sehr unterschiedlich aus. Eine deutsche Lutheranerin würde vermutlich eine Lutherbibel, vielleicht ein Erbstück von 1912 oder eine Neuausgabe von 2017, vorzeigen, ein deutscher Katholik eine Einheitsübersetzung aus dem Jahr 2016, eine reformierte Christin aus der Schweiz die «Zürcher Bibel» in der Revision von 2007. Diese Bibeln unterscheiden sich nicht nur in der Übersetzung und deren Revisionen voneinander, sondern auch hinsichtlich der Anzahl sowie der Anordnung der in ihnen enthaltenen Bücher. Der Blick würde sich weiten durch Bibeln in anderen europäischen Sprachen, etwa durch die «King James Version» und die «New Revised Standard Version», zwei englische Bibelübersetzungen mit je eigenem sprachlichem Profil und unterschiedlicher theologischer Prägung. Das Bild würde sich noch weiter differenzieren, wenn man über den Bereich des gegenwärtigen westlichen Christentums hinausblickt. Das Alte Testament eines orthodoxen Christen, etwa aus Armenien oder Russland, enthält Bücher, die sich in den westeuropäischen Bibelausgaben nicht finden. Blicken wir in andere Epochen der Geschichte des Christentums, wird das Panorama noch bunter: Im Neuen Testament eines syrischen Christen aus dem 3. Jahrhundert fände sich anstelle der vier Evangelien ein Buch mit dem Titel «Diatessaron», das eine Erzählung vom Leben und Wirken Jesu Christi mit Erzählungen aus allen vier Evangelien des sonst bekannten Neuen Testaments enthält. Juden aus dem Mittelalter würden eine hebräische oder arabische Bibel beisteuern, solche aus dem antiken Alexandria dagegen eine griechische. Diese jüdischen Bibeln würden sich in Umfang und Anordnung der in ihnen enthaltenen Bücher voneinander unterscheiden.

Schon diese Überlegungen zeigen, dass es «die Bibel» nicht gibt. Bibeln existieren vielmehr seit jeher in unterschiedlichen Umfängen, Anordnungen und Sprachen.[1] Die eingangs gestellte Frage «Was ist die Bibel?» wäre deshalb wohl am besten so zu beantworten, dass man einen Bücherschrank mit Bibeln unterschiedlicher Übersetzungen, verschiedenen Umfangs und je eigener Anordnung der in ihnen enthaltenen Bücher zusammenstellt. Damit würde die Vielfalt von jüdischen und christlichen Bibeln von der Antike bis zur Gegenwart vor Augen geführt. Diese Vielfalt ist Ausdruck der lebendigen Geschichte des Verhältnisses von Judentum und Christentum, die durch ihren Bezug auf die biblischen Schriften zugleich miteinander verbunden und voneinander getrennt sind. Sie ist darüber hinaus ein Reflex der Geschichte des Christentums, seiner historischen Ausprägungen und verschiedenen Konfessionen. «Die Bibel» als Sammlung der verbindlichen, autoritativen Schriften von Judentum und Christentum ist demnach nicht nur Glaubensgrundlage, sondern auch Zeugnis ihrer gemeinsamen und ihrer je eigenen Geschichte, die sich bis in die Gegenwart hinein in der Mannigfaltigkeit ihrer Lebens- und Glaubensformen widerspiegelt.

Auf diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede, auf Einheit und Vielfalt, verweist bereits der Name: «Bibel» ist von biblía abgeleitet, dem griechischen Begriff für «Bücher». Der Singular heißt biblíon und bedeutet «Buch, Schrift, Dokument».[2] Das macht deutlich, dass die Bibel ein Buch ist, das jedoch viele Bücher in sich versammelt. Gelegentlich wird sie deshalb auch «Buch der Bücher» genannt, wobei die Doppeldeutigkeit – «ein Buch, das aus vielen Büchern besteht» und «das wichtigste, das eigentliche Buch» – gern in Kauf genommen wird.

Die entsprechende Terminologie findet sich schon in der Bibel selbst. Bereits die griechische Übersetzung des hebräischen Begriffs sefarim («Bücher») in Daniel 9,2 nennt die biblischen Schriften biblía. In 1. Makkabäer 12,9 heißen sie «heilige Bücher» (tà biblía tà hagía); bei den jüdischen Autoren Philo von Alexandria (ca. 15 v. Chr.–ca. 40 n. Chr.) und Flavius Josephus (ca. 37–ca. 100 n. Chr.) begegnen die Bezeichnungen «heilige Bücher» (hieraì bíbloi) und «heilige Schriften» (hieraì grafaí) für die Tora, aber auch für weitere Schriften, die im Judentum autoritative Geltung erlangten.[3] Paulus nennt die Schriften Israels mit einem ähnlichen Ausdruck «heilige Schriften» (grafaì hagíai, Römer 1,2). Verwandt ist die Bezeichnung «heilige Bücher» (hierà grámmata) in 2. Timotheus 3,15. Später ist dann von «Büchern des Alten Bundes» und «Büchern des Neuen Bundes» die Rede. Hieronymus spricht im 4. Jahrhundert davon, dass er «viele Bücher der Heiligen Bibliothek» besitze.[4] Vom 9. Jahrhundert an ist die Bezeichnung «Bibel» dann als Sammelbezeichnung für die Bücher des Alten und Neuen Testaments geläufig.[5] Es gab demnach von Beginn an ein Bewusstsein dafür, dass «die Bibel» aus vielen Büchern besteht, es sich also eigentlich um einen Pluralbegriff handelt.

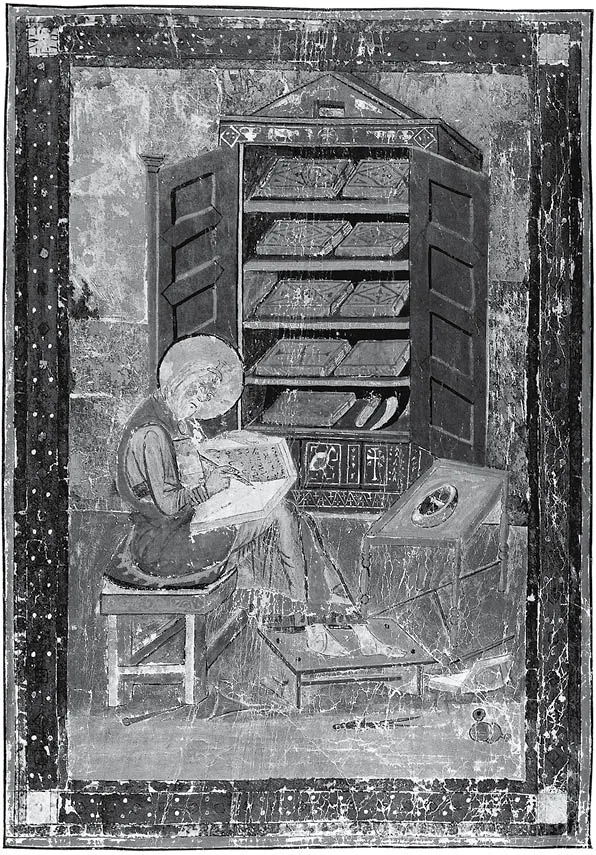

Die Bibel ist demnach genau genommen kein Buch, sondern eine Büchersammlung oder eine «Bibliothek». In dieser Form – als Sammlung meist mehrteiliger Bücher, etwa der fünf Bücher der Tora (bzw. des Pentateuch) oder der vier Evangelien – wurde sie lange Zeit produziert und auch bildlich dargestellt. Ein Beispiel ist die Abbildung aus dem Codex Amiatinus, einem der bedeutendsten Bibelkodizes des frühen Mittelalters.[6] Zu sehen ist Esra vor einem Schrank, in dem sich die Bibel in neun Bänden befindet. Vorlage für diese Zeichnung dürfte das Skriptorium eines Klosters sowie dessen Leiter gewesen sein.

Dass ein Buch (oder ein Kodex) die gesamte jüdische oder christliche Bibel enthält, ist erst seit der Erfindung des Buchdrucks die gängige Herstellungs- und Verbreitungsform geworden. In den vorangegangenen Jahrhunderten war die Vielfalt der Bibel dagegen auch physisch wahrnehmbar. Darin spiegelt sich ihre komplexe Entstehungsgeschichte wider, die mit der Abfassung einzelner Schriften beginnt, die dann in vielfältigen, miteinander verwobenen und sich gegenseitig beeinflussenden Prozessen zur jüdischen und zur christlichen Bibel geworden sind. Diese Vielfalt der Bibel wahrzunehmen, ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil sie bewusst macht, dass wir es nicht mit einer fest umgrenzten Sammlung zu tun haben, sondern mit einer Zusammenstellung, die in Umfang und Textgestalt variiert und deren Grenzen zu anderen Schriften oft durchlässig sind.

Jüdische und christliche Bibeln

Der auffälligste Unterschied zwischen jüdischen und christlichen Bibeln besteht darin, dass christliche Bibeln aus zwei Teilen bestehen: dem nur christlich so genannten «Alten Testament» und dem «Neuen Testament». Jüdische Bibeln enthalten dagegen nur solche Schriften, die auch im «Alten Testament» begegnen. Allerdings sind jüdische Bibeln nicht einfach mit einem christlichen «Alten Testament» identisch. Eine christliche Bibel ohne das Neue Testament ist noch keine jüdische Bibel, sondern nur ein Altes Testament. Das wird noch genauer darzulegen sein.

Jüdische und christliche Bibeln unterscheiden sich aber auch in ihrer äußeren Erscheinungsform. Im Judentum wurden biblische Bücher seit der Antike auf Rollen geschrieben, dem bis zum dritten nachchristlichen Jahrhundert auch in anderen antiken Kulturen, etwa in Ägypten, Griechenland und Rom, vorherrschenden Buchformat. Auf einer Rolle befand sich ein wichtiger Teil der Bibel, etwa die Tora, das Buch eines großen Schriftpropheten (etwa Jesaja, allein die Jesajarolle aus Qumran ist über acht Meter lang) oder das Zwölfprophetenbuch, das die kürzeren Prophetenbücher versammelt.[7] Rollen wurden noch bis ins Mittelalter hinein hergestellt, allerdings setzte sich seit dem 4. Jahrhundert das Kodexformat immer stärker durch. Kodizes wurden aus aufeinandergelegten Blättern, anfänglich aus Holz oder Wachs, später aus Papyrus oder Pergament, hergestellt, die ähnlich wie bei heutigen Büchern am Rand zusammengebunden wurden, was eine deutlich praktischere Handhabung ermöglichte. Buchrollen erhielten dadurch einen besonderen Status. Im Judentum zeigt sich dies bis in die Gegenwart darin, dass im Synagogengottesdienst aus Torarollen vorgelesen wird.

Die Christen verwendeten dagegen von Beginn an Kodizes für ihre Schriften. Das ist umso bemerkenswerter, als die gottesdienstliche Praxis der Verlesung der Schriften Israels aus Rollen Jesus und seinen frühen Anhängern, aber auch Paulus und seinen Mitarbeitern, die alle selbst aus dem Judentum stammten, vertraut war. In Lukas 4,16–20 wird beschrieben, wie Jesus in der Synagoge zu Nazaret aus einer Rolle mit dem Buch des Propheten Jesaja liest, die vor der Verlesung aufgerollt und danach wieder zusammengerollt wird. Ganz unabhängig davon, ob es sich dabei um eine historische Begebenheit handelt, gibt diese Schilderung den Gebrauch «heiliger Schriften» in der Synagoge zutreffend wieder.

Christliche Manuskripte sind dagegen von den ältesten greifbaren Zeugnissen aus dem 2. Jahrhundert an nahezu ausschließlich Kodizes, keine Rollen.[8] Über mögliche Gründe dafür ist viel diskutiert worden. Es können verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt haben, die sich nicht gegenseitig ausschließen. So könnten bereits in früher Zeit Jesusworte oder Spruchsammlungen zur Bewahrung und Verbreitung aufgezeichnet worden sein. Dafür mögen sich Kodizes angeboten haben, weil sie handlich und leicht zu transportieren waren. Wandernde Missionare und Apostel könnten auch Kodizes mit Evangelien oder Apostelbriefen auf ihren Missionsreisen mit sich geführt haben, um daraus in den Orten, an denen sie missionierten, vorzutragen. Vielleicht sollten auch die Briefe des Paulus oder mehrere Evangelien in Kodizes zusammengebunden werden, um auf diese Weise einen Schriftenbestand zu schaffen, auf den in frühchristlichen Gemeindeversammlungen zurückgegriffen werden konnte. Jedenfalls waren Kodizes preiswert herzustellen und ermöglichten eine praktische Verwendung in Gemeindeversammlungen und auf Missionsreisen. Nicht zuletzt dürften Kodizes als unspektakuläre, preisgünstige Produkte dem sozialen Status der meisten Christen und der Stellung christlicher Gemeinden in den ersten Jahrhunderten eher entsprochen haben als aufwändig hergestellte Schriftrollen.

Die christlichen Schriften der ersten Jahrhunderte waren demnach schon von ihrer äußeren Erscheinung her deutlich von jüdischen Schriftrollen unterschieden. Kodizes waren in dieser Zeit kleine Bücher von etwa 15 bis 25 Zentimetern Höhe, hatt...