![]()

1Anforderungen an die Telekommunikationsinfrastruktur der Zukunft

Telekommunikation und damit die alltägliche Nutzung von Kommunikations-und Internetdiensten spielen heute für die Gesellschaft, das Zusammenleben, die Arbeit, die Geschäftswelt, die Freizeit etc. eine herausragende Rolle. Die hierfür erforderliche Infrastruktur hat mittlerweile eine ähnlich große Bedeutung wie die für Wasser und elektrische Energie. Daher ist auf ihre Funktion und ihre Weiterentwicklung ganz besonderes Augenmerk zu richten.

Die fortschreitende Digitalisierung, die Migration hin zu IP-Netzen (Internet Protocol), der Ausbau der Festnetzzugänge für hohe Bitraten, die zunehmende Verfügbarkeit höherer Bitraten im Mobilfunk, die massive Verbreitung extrem leistungsfähiger Endgeräte wie Smartphones und Tablets, das riesige Angebot an Diensten (z.B. in Form von Apps) etc. haben dazu geführt, dass in der Vergangenheit nicht vorstellbare Anwendungen Wirklichkeit werden, zum Teil heute schon Wirklichkeit sind.

Von nahezu jedem Ort aus elektronisch zu kommunizieren, Informationen abzurufen und Produkte und Dienstleistungen im Internet zu kaufen sowie sich online fortzubilden ist in Deutschland bzw. entprechend entwickelten Ländern mit hoher Abdeckung in der Fläche möglich. Die Menschen leben zunehmend in einer digital vernetzten Welt: am Arbeitsplatz, in der Schule oder Universität und in ihren eigenen vier Wänden. Digitalisierung und leistungsfähige Kommunikationsmöglichkeiten erleichtern die medizinische Versorgung durch schnelle Verfügbarkeit von Röntgenbildern und Krankenberichten sowie das Hinzuziehen von Spezialisten per Telekommunikation. Diagnose und Behandlung können durch Vernetzung verbessert werden. In der Zukunft könnte Telemedizin die medizinische Versorgung optimieren bzw. in ländlichen Gebieten sicherstellen. Ein anderer Lebensbereich, der von höheren Bandbreiten und Vernetzung z.B. durch verbesserte Home Office-Möglichkeiten profitiert, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereits heute unterstützt die Telekommunikationsinfrastruktur einen hohen Grad an Mobilität. Die Nutzer haben u.a. Zugriff auf maßgeschneiderte Apps, ermitteln damit vor Ort die beste Verkehrsverbindung mit Bus oder Bahn oder den kürzesten Weg zum nächstgelegenen Bankautomaten. Für den nächsten Flug können sich Reisende schon heute per Smartphone einchecken. Autofahrer werden digital an Staus vorbeigeleitet, in der Zukunft werden Autos untereinander und mit den Nutzern kommunizieren und z.B. vor Staus, Geisterfahrern und anderen Sicherheitsrisiken wie Glatteis warnen. Das Internet erleichtert durch umfassend mögliche Information, durch Meinungsaustausch, Online-Petitionen usw. die Partizipation an gesellschaftlichen Entwicklungen und Entscheidungsprozessen und kann damit die Demokratie stärken. Als weitere große gesellschaftliche Aufgaben, bei deren Bewältigung die Vernetzung durch eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur helfen kann, sind die Energiewende, Verkehr und Elektromobilität, der demografische Wandel sowie eine exzellente Ausbildung zu nennen [Bund].

Daneben könnten sich infolge einer hochbitratigen, IP-basierten und mobilen Vernetzung wirtschaftliche Chancen in den Bereichen Smart Grid, Smart Home, Energiemanagement, Big Data, Industrie 4.0 (die vernetzte Produktion), Cloud Computing, E-Mobility etc. ergeben durch innovative Techniken und neue Geschäftsmodelle. Dies betrifft viele Wirtschaftssektoren wie Energie, Umwelt, IT (Informationstechnik), Industrie allgemein, Anlagen- und Maschinenbau, die Automobilbranche, Verkehr, Gesundheit, Bildung, ja sogar die Landwirtschaft [Bund].

Bei diesen Betrachtungen dürfen aber auch die Probleme in der Umsetzung und mögliche negative Auswirkungen nicht unerwähnt bleiben. Während die US-amerikanische Regulierungsbehörde FCC (Federal Communications Commission) im Januar 2015 ihre Definition für einen schnellen Internetzugang von 4/1 Mbit/s down-/upstream (vom Netz zum Nutzer/vom Nutzer zum Netz) auf 25/3 Mbit/s heraufsetzte [FCCN], ging man in der deutschen Politik – allerdings ohne offizielle Definition – noch 2013 bereits bei 1 Mbit/s downstream von einem Breitbandanschluss aus. Immerhin ist es gemäß der „Digitalen Agenda 2014–2017“ [Bund] das erklärte Ziel, 2018 in Deutschland flächendeckend mindestens 50 Mbit/s anbieten zu können, u.a. mittels Technologiemix und infolge von Breitbandförderung in ländlichen Räumen [Bund].

Kritikwürdig sind sicherlich Sicherheit und Datenschutz. Cyber-Kriminalität, aber auch die unterschiedslose Überwachung durch Geheimdienste [Rose3] sind in den Fokus der Öffentlichkeit getreten. Die Integrität der Daten und Netze kann derzeit nicht sichergestellt werden. Durch Sammeln und Auswerten von Big Data wird zukünftig eine Vorhersage der Gewohnheiten und Handlungsweisen möglich. Der „Big Brother“ tritt zum einen in Form der Geheimdienste, aber vor allem auch in Gestalt der Firmen Google, Apple, Amazon etc. auf [Opas1]. Mit der zunehmenden Vernetzung und der Durchdringung des Privatlebens und Geschäftsalltags mit alle Lebensbereiche umfassenden Applikationen wachsen die Möglichkeiten der Überwachung und Fremdbestimmung. Das Vertrauen in Datenschutz, Datensicherheit und informationelle Selbstbestimmung nimmt ab, das technisch Machbare könnte der Maßstab werden [Opas1]. Zudem ist bez. technischer und gesellschaftlicher Entwicklung zu berücksichtigen, dass sich die Technologien deutlich schneller ändern als die Gewohnheiten der Menschen [Opas2].

Betrachtet man die Situation und den Veränderungsprozess rein vom technischen Standpunkt aus, wird der Blick auf die aktuellen und die sich erst noch abzeichnenden Entwicklungen bei den Telekommunikationsnetzen gelenkt. Stichworte hierfür sind die Ausrichtung auf Paketvermittlung, die Konvergenz der verschiedenen Netze mit Leitungs- und Paketvermittlung sowie festen und mobilen Teilnehmeranschlüssen, Voice/Multimedia over IP, UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), NGN (Next Generation Networks), Mobilfunknetze der 4. und 5. Generation usw.

Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei das Session Initiation Protocol (SIP). Für die Multimedia-Versionen von UMTS, ab UMTS Release 5, wurde es als Standard festgelegt.

In diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen sind neue Techniktrends wie Network Functions Virtualisation (NFV) und Software Defined Networking (SDN). Großen Einfluss auf die Netze wird auch die massiv zunehmende Kommunikation von Maschinen bzw. smarten Dingen haben. Stichworte hierzu sind Machine-to-Machine Communications (M2M) und Internet of Things (IoT).

Die Zukunft der Telekommunikationsinfrastruktur, diese Thematik ist von enormer Wichtigkeit: für das Zusammenleben aus internationaler, nationaler, regionaler und lokaler Sicht, für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaften und nicht zuletzt auch für die technische Entwicklung im IT-Sektor. Das wirft natürlich unterschiedlichste Fragen auf. Während in diesem Kapitel 1 einführend auf mögliche Anwendungen, Auswirkungen auf die Gesellschaft, eine Telekommunikationsinfrastruktur allgemein, das Nutzerverhalten, Applikationsbereiche und hierfür benötigte Netze sowie grundlegende Anforderungen an die Telekommunikationsnetze eingegangen wird, widmen sich alle folgenden Kapitel 2 bis 17 detailliert heutigen und zukünftigen Netzkonzepten, Netzarchitekturen, Kommunikationssystemen, Protokollen, ihrer Standardisierung und praktischen Anwendung.

1.1Telekommunikationsinfrastruktur

Unter Infrastruktur versteht man alle Einrichtungen und Gegebenheiten, die der Wirtschaft als Basis ihrer Aktivitäten zur Verfügung stehen [Joch]. Darunter fallen Bereiche wie die Energieversorgung, das Ausbildungssystem, die Verkehrsinfrastruktur und natürlich die Telekommunikationsinfrastruktur. Noch allgemeiner ausgedrückt kommen Infrastrukturen allen Menschen eines Landes zugute [Rade]. Dies hat zur Folge, dass nicht nur die wirtschaftlichen Randbedingungen, sondern auch die Lebensqualität in einer Region maßgeblich von den vorhandenen Infrastrukturen abhängen.

Eine detailliertere Beschreibung geht von drei sich ergänzenden Begriffen aus [Joch; Buhr]:

- materielle Infrastruktur,

- institutionelle Infrastruktur,

- personelle Infrastruktur.

Dabei umfasst die materielle Infrastruktur alle Anlagen und Betriebsmittel. Im Falle der Telekommunikation sind das die informations- und kommunikationstechnischen Systeme und die durch ihre Verschaltung gebildeten Netze, die zugehörigen Übertragungswege, die erforderliche Energieversorgung und die Gebäude etc. Unter institutioneller Infrastruktur versteht man die für diesen Bereich gültigen Gesetze und Verordnungen, die Vorgaben der Regulierungsbehörde, die nationalen und internationalen Standards, denen die IT-Systeme genügen müssen, usw. Die personelle Infrastruktur schließlich meint die Menschen, ihre Zahl, die Altersstruktur, ihre Ausbildung und Qualifikation.

Für die nachfolgenden Betrachtungen interessant ist vor allem die materielle Infrastruktur. Daher wird sie, primär unter dem Gesichtspunkt der Netze und Systeme, etwas näher untersucht.

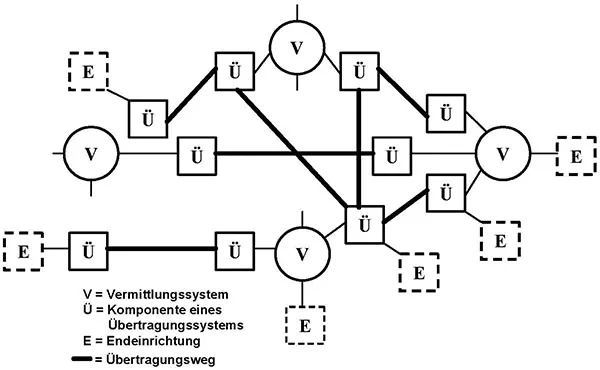

Bild 1.1 zeigt ganz grundlegend die Basiskomponenten eines Telekommunikationsnetzes und ihre mögliche Verschaltung. Ein Netz setzt sich zusammen aus

- Übertragungssystemen mit den Übertragungswegen,

- Vermittlungssystemen und

- Endeinrichtungen.

Bild 1.1: Komponenten eines Telekommunikationsnetzes In Bild 1.1 repräsentiert jede mit Ü gekennzeichnete Einheit eine Komponente eines Übertragungssystems, z.B. Sender und Empfänger eines optischen Übertragungssystems oder eines Richtfunksystems. Mindestens zwei korrespondierende Komponenten eines Übertragungssystems kommunizieren miteinander über einen Übertragungsweg. Dies können Kupferdoppeladern oder Koaxialkabel, Lichtwellenleiter oder terrestrische bzw. satellitengestützte Funkstrecken sein. Übertragungssysteme und -wege dienen zum Transport von Nachrichten bzw. Informationen über räumliche Distanzen hinweg.

Dafür, dass für die Nachrichten im Netz geeignete Routen gesucht und zur Verfügung gestellt werden, sorgen die mit V gekennzeichneten Vermittlungssysteme. Beispiele hierfür sind ISDN-Vermittlungsstellen (Integrated Services Digital Network) oder IP-Router.

Die Endeinrichtungen E ermöglichen den Zugang zu Diensten. Beispiele sind Telefone zur Nutzung des Telefondienstes für die Sprachkommunikation oder PCs (Personal Computer) für Datendienste im Internet.

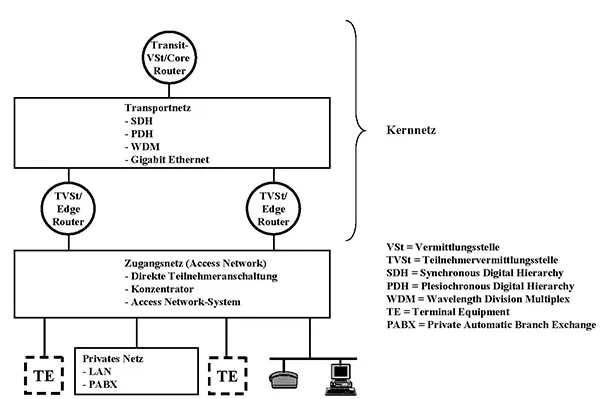

Während Bild 1.1 die Komponenten eines Telekommunikationsnetzes in mehr oder weniger beliebiger Zusammenschaltung zeigt, wird in Bild 1.2 eine typische Netzstruktur herausgearbeitet. Gemäß dieser Architektur gliedert sich ein öffentliches Telekommunikationsnetz in

- ein Kernnetz (englisch Core Network),

- ein Zugangsnetz (englisch Access Network) und

- die Endgeräte bzw. privaten Kommunikationsnetze.

Bild 1.2: Prinzipielle Architektur eines Telekommunikationsnetzes Zum Kernnetz gehören ISDN-Transit-Vermittlungsstellen bzw. IP Core Router zur Wegesuche (dem Routing für den Transitverkehr zwischen den Vermittlungssystemen), lokale ISDN-Vermittlungsstellen bzw. IP Edge Router (für den direkt von den Teilnehmern kommenden und zu ihnen gehenden Verkehr) sowie ein Transportnetz (engl...