Verarbeitung von Pronomen bei erwachsenen L2-Lernern

Pronominale Elemente existieren offenbar in allen menschlichen Sprachen (Greenberg 1963). Ihre Verwendung dient sowohl der Sprachökonomie, indem sie die unnötige Wiederholung von komplexeren Satzkonstituenten zu vermeiden helfen, als auch zur Herstellung von Text- bzw. Diskurskohärenz. Aus Sprachverarbeitungssicht stellen Pronomen jedoch eine spezielle Herausforderung dadurch dar, dass sie referentiell abhängige Elemente sind. Das bedeutet, dass sie aufgrund ihrer reduzierten semantischen Spezifizierung nur in Bezug auf einen sogenannten Antezedenten bzw. Diskursreferenten interpretiert werden können. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine referentielle Nominalphrase im selben (1a) oder in einem vorhergehenden Satz (1b) handeln, oder auch um einen nicht explizit erwähnten (d. h. gedachten) Referenten im aktuellen Diskursmodell.

| (1) | a. | Maria bat Susanne sich zu beeilen. |

| b. | Susanne schickte Maria eine SMS. Sie würde sich etwas verspäten. |

In Beispiel (1a) kann sich das Reflexivpronomen sich nur auf Susanne, nicht aber auf Maria beziehen. Das Personalpronomen sie in (1b) dagegen ist ambig, auch wenn der Kontext hier nahelegt, dass es Susanne ist, die sich verspäten wird, und nicht Maria oder gar die SMS.

Die experimentelle Sprachverarbeitungsforschung beschäftigt sich nicht ohne Grund seit mehreren Jahrzehnten mit der Frage, wie Leser oder Hörer es bewerkstelligen, den korrekten bzw. vom Verfasser oder Sprecher intendierten Antezedenten während der Echtzeitverarbeitung innerhalb kürzester Zeit zu identifizieren. Da der intendierte Antezedent sich häufig nicht im gleichen Satz bzw. Teilsatz wie das Pronomen selbst befindet, kann seine Identifizierung nicht unerhebliche Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen. Psycholinguisten untersuchen, welche linguistischen und nichtlinguistischen Faktoren die Auflösung pronominaler Elemente während der Sprachverarbeitung beeinflussen bzw. erleichtern (Nicol & Swinney 2003; Sturt 2013).

Der mit der Interpretation von Pronomen verbundene Verarbeitungsaufwand ist sicherlich keineswegs geringer beim Lesen oder Hören in einer L2 als in einer L1. Hier kommt noch erschwerend hinzu, dass typologische Unterschiede bezüglich der Form, Positionierung und Interpretation pronominaler Elemente (vgl. z. B. Bhat 2004) für L2-Lerner ein potentielles Erwerbsproblem darstellen können. Während beispielsweise in Sprachen wie dem Deutschen und Englischen die Interpretation von Reflexivpronomen relativ strengen Beschränkungen unterliegt, sind Reflexiva in vielen anderen Sprachen (wie z. B. das chinesische Reflexivum ziji oder das japanische zibun) ambig, d.h. sie können sich prinzipiell auf verschiedene mögliche Antezedenten beziehen. Pronominale Elemente unterschieden sich auch hinsichtlich ihrer semantischen und morphosyntaktischen Spezifizierung. Im Englischen z.B. wird die Form des Reflexivpronomens (himself, herself etc.) von Geschlecht und Numerus seines Bezugsworts bestimmt, wohingegen das Deutsche nur die invariante Form sich verwendet. Personalpronomen dagegen zeigen im Deutschen ein relativ komplexes Paradigma, da sie sowohl nach Genus und Numerus als auch nach Kasus flektieren.

Sprachen unterschieden sich weiterhin hinsichtlich des Umfangs ihres Pronomeninventars. Das Deutsche besitzt beispielsweise ein deutlich größeres Inventar an Demonstrativpronomen (z. B. der, dieser, jener) als das Englische. Viele Sprachen erlauben zudem die Auslassung von Pronomen unter bestimmten Bedingungen; siehe die Beispiele in (2a,b) (adaptiert von Philippi 2008: 68f.).

Auch die Positionierung pronominaler Elemente im Satz unterliegt typologischer Variation. In vielen Sprachen beispielsweise werden unbetonte (nicht hingegen betonte) Pronomen klitisiert (3).

| (3) | La veo. | (Spanisch) |

| sie sehe |

| ‚Ich sehe sie.‘ |

Die Interpretationsmöglichkeiten und -präferenzen von Pronomen zeigen ebenfalls eine große typologische Variationsbreite. So wird in Nullsubjekt-Sprachen wie z. B. dem Italienischen ein Nullpronomen wie in (4a) zumeist mit dem Matrixsubjekt (Marta) gleichgesetzt, während die Verwendung eines overten Pronomens wie in (4b) einen Topikwechsel anzeigt, d. h. das Pronomen wird vorzugsweise als auf eine andere Person als Marta (wie hier z. B. Piera) bezogen interpretiert (Beispiele adaptiert von Carminati 2002).

| (4) | a. | Marta scriveva spesso a Piera quando Ø era negli Stati Uniti. |

| b. | Marta scriveva spesso a Piera quando lei era negli Stati Uniti. |

| | ‚Marta schrieb Piera oft, als sie in den Vereinigten Staaten war.‘ |

Im Deutschen dagegen würde man ein Personalpronomen in einem vergleichbaren Satz eher auf das Matrixsubjekt beziehen, wohingegen ein Topikwechsel durch die Verwendung eines Demonstrativpronomens signalisiert würde (vgl. Marta schrieb Piera oft, als diese in den Vereinigten Staaten war, s. auch Schimke et al. in diesem Band).

Angesichts der Natur und Vielzahl der typologischen Unterschiede in diesem Bereich der Sprache ist es nicht verwunderlich, dass die korrekte Verwendung und Interpretation von Pronomen L2-Lernern oft Schwierigkeiten bereiten (z. B. Bryant & Noschka 2015; Gundel, Stenson&Tarone 1984; Sorace & Filiaci 2006; Valenzuela 2006). Man kann sich leicht vorstellen, dass ein unvollständiger Erwerb des L2-Pronominalsystems oder L2-spezifischer Interpretationsbeschränkungen das Lese- und Hörverstehen in der L2 erschweren und zu Missverständnissen führen kann, indem beispielsweise Ambiguitäten nicht der Präferenz der Zielsprache entsprechend aufgelöst werden. Eine bisher vergleichsweise wenig erforschte Frage ist die, ob der erfolgreiche Erwerb von Regeln und Beschränkungen, welche die Interpretation von Pronomen betreffen, Nichtmuttersprachler dann tatsächlich auch in die Lage versetzt, diese Beschränkungen genauso schnell und effizient wie Muttersprachler während der Echtzeitverarbeitung anzuwenden. Im folgenden Forschungsüberblick werde ich mich vorrangig mit der Rolle syntaktisch basierter Beschränkungen bei der Interpretation pronominaler Elemente auf Satzebene befassen (vgl. Sturt 2013).4

1Hintergrund

1.1Syntaktisch basierte Beschränkungen der Interpretation pronominaler Elemente

In der formalen Linguistik werden syntaktisch basierte Beschränkungen für die Interpretation pronominaler Elemente oft unter der sogenannten Bindungstheorie zusammengefasst (Chomsky 1981; Büring 2005; Sportiche 2013). Diese umfasst traditionell drei Prinzipien, welche generelle Interpretationsbeschränkungen für reflexive und reziproke Pronomen (= Prinzip A), nicht-reflexive Pronomen (= Prinzip B) und referentielle Ausdrücke (= Prinzip C) beschreiben. Diese Prinzipien sind in vereinfachter Form unter (5a-c) aufgelistet.

| (5) | PRINZIPIEN DER BINDUNGSTHEORIE |

| Prinzip A |

| Reflexive Pronomen müssen von einem lokalen Antezedenten gebunden werden. |

| Prinzip B |

| Nicht-reflexive Pronomen dürfen nicht von einem lokalen Antezedenten gebunden werden. |

| Prinzip C |

| Referentielle Ausdrücke dürfen nicht gebunden werden. |

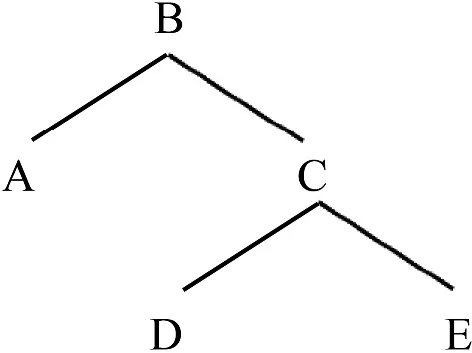

Gebunden bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Antezedent und Pronomen in einer bestimmten hierarchisch-strukturellen Beziehung (C-Kommando) zueinander stehen und ihre morphosyntaktischen bzw. semantischen Merkmale kompatibel sein müssen. Laut Reinharts (1983) traditioneller Definition c-kommandiert eine syntaktische Konstituente ihre Schwesterkonstituente(n) sowie alle deren Subkonstituenten. Dies sei kurz am Beispiel von Diagramm (6) illustriert.5

Hier c-kommandiert Konstituente Aalle anderen Konstituenten mit Ausnahme der sie dominierenden Konstituente B. Die Konstituenten A und C c-kommandieren sich gegenseitig, ebenso wie die Konstituenten D und E. C-Kommando und die oben erwähnte Lokalitätsbedingung sind prinzipiell voneinander unabhängig: Während C-Kommando als universelle Voraussetzung für syntaktisch basierte Bindung gilt (vgl. aber hierzu die Kritik von Bruening 2014), unterscheiden sich Sprachen in Bezug darauf, wie genau bzw. wie eng der Begriff der Lokalität jeweils definiert ist.

Die Bindungsprinzipien A-C in (5a-c) lassen sich anhand folgender Beispiele (7a-c) illustrieren, wobei mögliche referentielle Beziehungen durch Koindizierung gekennzeichnet sind.

| (7) | a. | Peter sagt, dass Hansi sichi verletzt hat. |

| b. | Peteri sagt, dass Hans ihni verletzt hat. |

| c. | Er sagt, dass Peter Hans verletzt hat. |

In (7a) und (7b) c-kommandieren sowohl das Matrixsubjekt Peter als auch das eingebettete Subjekt Hans das Pronomen (sich bzw. ihn), da die Phrasenstrukturrepräsentation beider Sätze das Pronomen als eine Subkonstituente einer Schwesterkategorie sowohl von Peter als auch von Hans ausweist. Gemäß Prinzip A der Bindungstheorie muss sich das Reflexivum in (7a) auf Hans beziehen, da dieser sich im selben Gliedsatz wie das Reflexivum selbst befindet und somit die für das Deutsche geltende relativ eng definierte Lokalitätsbedingung erfüllt.

Obwohl Peter und Hans mit dem Personalpronomen ihn in (7b) gleichermaßen merkmalskompatibel sind, kann sich das Pronomen gemäß Bindingsprinzip B nicht auf Hans beziehen, da es nicht lokal gebunden werden darf. Der Bindung des Pronomens durch das hierarchisch höher stehende Subjekt Peter und einer daraus resultierenden Koreferenzinterpretation steht hingegen nichts im Weg.

In Beispiel (7c) ist nicht nur die lineare Abfolge von Pronomen und potentiellen Referenten eine andere als in (7a,b) sondern auch die C-Kommando-Verhältnisse. In (7c) c-kommandiert das Subjektpronomen er sowohl Peter als auch Hans. Da referentielle Ausdrücke wie z. B. Eigennamen laut Prinzip C nicht gebunden werden dürfen, ist eine Bindungsbeziehung zwischen dem Pronomen und beiden potentiellen Referenten hier ausgeschlossen. Als Konsequenz davon können weder Peter noch Hans als koreferent mit dem Pronomen er interpretiert werden, so dass das Pronomen satzintern nicht aufgelöst werden kann. In diesem Fall muss ein geeigneter Antezedent für das Subjektpronomen außerhalb des Satzes gesucht werden.

Alternativen bzw. neueren Versionen der Bindungstheorie zufolge (vgl. insbesondere die von Reinhart und Reuland entwickelte Primitives of Binding Version; siehe Reuland 2001, 2011) ist lediglich Prinzip A ein rein syntaktisch basiertes Prinzip, während die Prinzipien B und C semantischer bzw. pragmatischer Natur sind (vgl. hierzu auch z. B. Levinson 1987, 1991). Ohne die theoretische Diskussion hier unnötig vertiefen zu wollen, bleibt dennoch festzuhalten, dass Phrasenstrukturinformation nicht nur für die Interpretation von Reflexivpronomen sondern auch für die Interpretation nicht-reflexiver Pronomen auf Satzebene relevant ist.

Aus den oben diskutierten Beispielen ist bereits deutlich geworden, dass es grundsätzlich (mindestens) zwei qualitativ unterschiedliche Wege gibt, einen geeigneten Referenten für ein Pronomen ausfindig zu machen. Diese Unterscheidung hat zwar ihren Ursprung in der linguistischen Theorie, lässt sich aber ebenso gut aus der Perspektive der Sprachverarbeitung betrachten. Die eine Möglichkeit ist der syntaktische Weg, welcher prinzipiell nur bei der satzinternen Pronomenauflösung überhaupt in Frage kommt: Begegnet man z. B. einem Reflexivpronomen wie in (7a), wird die Phrasenstrukturrepräsentation des aktuellen Satzes rückblickend nach einem merkmalskompatiblen lokalen Binder durchsucht. Um einen geeigneten Binder zu identifizieren, müssen u. a. auch die vorliege...