- 220 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Klinik des Augeninnendrucks

Über dieses Buch

Störungen des Augeninnendrucks können zu gravierenden Augenerkrankungen wie z.B. dem Glaukom führen. Das Verständnis für die Entstehung des Augeninnendrucks und dessen klinische Bedeutung als Kreislaufparameter ist daher für die Früherkennung von Augeninnendruckstörungen unerlässlich.

Dieses Buch vermittelt grundlegende Kenntnisse der Entstehung von Augeninnendruckstörungen im klinischen Gesamtzusammenhang. Folgende Fragen werden beantwortet:

- Wie kommt der Augeninnendruck zustande? Wie kann man ihn diagnostisch als Hilfsmittel einsetzen? Welche Aussagekraft hat er?

- Wie ist der Augeninnendruck mit dem allgemeinen Kreislauf verknüpft?

- Wie ist der Augeninnendruck mit dem Hirnkreislauf verknüpft?

- Wie ist der Augeninnendruck mit dem Liquor cerebrospinalis verknüpft?

Darüber hinaus werden Methoden zur korrekten Messung des Augeninnendrucks umfassend erläutert und die geschichtliche Entwicklung der verschiedenen Messmethoden dargestellt.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Klinik des Augeninnendrucks von Yves Robert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Opthalmology & Optometry. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1Einleitung

1.1Der Eingang des Augeninnendrucks in die klinische Medizin

Von der Antike bis in das späte 18. Jahrhundert war eine exakte Aufschlüsselung der uns heute geläufigen Erblindungsursachen nicht möglich. Als Untersuchungsmethodik gab es nur die Untersuchung der vorderen Bulbusabschnitte im auffallenden Licht und als Hilfsmittel die sechs natürlichen Sinne. Im Verlaufe der Renaissance kamen einfache Lupen hinzu. Hinter die Pupille konnte man nicht schauen, obwohl das Pupillenleuchten als solches seit der Antike bekannt war. Man unterschied eine rasche von der allmählichen Erblindung, eine schmerzhafte von einer schmerzlosen. Gewisse äußere Erscheinungsbilder wurden als typisch erkannt und richtig beschrieben. Als Beispiel kann das akute Glaukom gelten. Der Name Glaukom ist nicht eindeutig zurück verfolgbar. In der älteren Literatur liest man nicht selten, er könne von der ’Aϑηνάγλαυϰῶπις, der „eulenäugigen Athene“ stammen, wie die griechische Münze zeigt [2]. Die Eule hat in der antiken Darstellung übergroße Augen, wie wir sie beim unbehandelten kongenitalen Glaukom sehen (Abb. 1.1).

Abb. 1.1: Eine attische Tetradrachme mit der Eule, dem Symboltier Athens. Quelle: http://www.muenzenwoche.de.

Klaus Bartels meint, das Adjektiv γλαυϰóς „glaukos“ bedeute ursprünglich schimmernd, glänzend, ohne Bezug auf eine Farbe. Die Athene ist also nicht „blauäugicht“, wie von Voss übersetzt, sondern einfach „helläugig“ im Sinne von „wachäugig“, aufgeweckt eben. In der Folge bezeichnet das Wort eine helle, zwischen bläulich, grünlich, gräulich schillernde Farbe, so bezogen etwa auf Oliven, Weintrauben, Weinlaub, also keineswegs ein strahlendes Königsblau. Bei Aristoteles [3] wird diese Augenfarbe einem „schwarzen“ Auge entgegengesetzt; das ὂμμᾶ γλαυϰóν ómma glaukón meint da also eher eine helle Augenfarbe in den genannten Farbtönen im Gegensatz zu einer dunklen, braunen oder schwarzen Augenfarbe. Aristoteles verbindet ein omma glaukon mit Trockenheit im Auge, ein dunkles Auge mit Feuchtigkeit. Die Ableitung glaukoma kommt zuerst bei Aristoteles [3] vor, wobei die Bedeutung dieses Wortes an der Stelle nicht näher erklärt wird. Aristoteles weist daraufhin, dass dieses glaukoma eher bei helläugigen und also trockenäugigen und eher bei älteren, da trockeneren, Menschen vorkommt als bei jüngeren.

Lange Zeit werden Glaukom und Katarakt zusammen als eins gesehen. Beide Krankheiten liegen „in der Pupille“, ihre Unterscheidung ist unscharf. In verschiedenen Werken wird der akute und dann verschleppte Glaukomanfall treffend und anschaulich beschrieben, so bei Richard Banister [4, 5] 1622 in „A Treatise of one hundred and thirteen Diseases of the Eyes and Eye-liddes (sic)“. Das Werk ist nach heutiger Ansicht eine Abschrift des Buchs von Jacques Guillemeau, eines Schülers von Ambroise Paré, mit dem Titel: „Traité des maladies de l’oeil qui sont en nombre de cent treize“ [6]. Dieses ist eine konzise Abhandlung der Augenkrankheiten des äußeren Segments mit einer heute noch nachvollziehbaren Einteilung. Guillemeau widmet der Katarakt und dem Glaukom je ein eigenes Kapitel. Das Glaukomkapitel ist mit drei Seiten auffallend kurz und offenbart die damalige Ratlosigkeit diesem Thema gegenüber. Der Autor geht vom Begriff Glaukom als Sammelbegriff aus. Die Entstehung der Krankheit führt er auf zwei Theorien zurück. Zum einen handelt es sich beim Glaukom um ein „hypochyma“ oder „suffusio“, also um ein „unterlaufen“ des Gewebes in der Pupille mit Flüssigkeit. Dadurch trübt die Sicht ein. Katarakt ist dasselbe wie Glaukom. Diese Ansicht geht auf Galen und Paulus von Aegina zurück. Die andere Theorie stützt sich auf Avicenna und Aristoteles. Hier bedeutet Glaukom ein Austrocknen der Linsenflüssigkeit, was zur bekannten grünlichen Farbe der Pupille führt. In diesem Zusammenhang bringt Guillemeau auch den Begriff „oeil de loup“ oder „oeil de mauvais garçon“, eine Bezeichnung für das, was wir heute unter dem roten Auge verstehen, in die Diskussion. Also eine Beschreibung des akuten Glaukoms, wobei noch jegliche Erwähnung des Druckes fehlt. Der Text von Banister ist, wie damals üblich, freie Übersetzung und zugleich Erweiterung des Originals um seine eigenen Ansichten. In seinem Buch findet sich der Satz:

… if one feele the Eye by rubbing upon the Eie-lids, that the Eye be growne more solid and hard, then naturally it should be… then there is no hope of a Cure. [4]

Im Buch „Traité des maladies des yeux“ von Demours 1818 [7] gibt es unter dem Kapitel Glaukom viele gut beschriebene Fallbeschreibungen zum akuten und verschleppten Winkelblock. Als Zeichen werden erwähnt „cataracte glaucomatique“, „paralysie de la rétine“, die vergrößerte, oft verzogene und grünlich schimmernde Pupille, Epiphora und Blepharospasmus. Als Symptome nennt er: Schmerzen, teilweise in den Kiefer ausstrahlend, Kopfschmerzen, Übelkeit, Fremdkörpergefühl im Auge, trübe Sicht, Verlust der Sehkraft. Der Autor schreibt

Nous n’avons jamais vu guérir le glaucome avec nos moyens.

Später im Werk schreibt er den berühmt gewordenen Satz:

l’oeil devient dur au toucher,

im Glaukomanfall lässt sich also das Hartwerden des Bulbus palpieren. Dies sind einige der ersten Beschreibungen des hohen Augeninnendrucks. Sie zeigen, dass der Zusammenhang zwischen hohem Druck und Erblindung noch nicht erkannt ist.

1823 publiziert Guthrie [8] ein großes Werk über Augenkrankheiten mit ausführlicher Diskussion der Lehrmeinungen aus ganz Europa. Bei ihm kommt das Glaukom eindeutig aus dem Glaskörper, auch wenn auf S. 214 der Satz zu finden ist: if the eye is examined by touch it will be found rather firmer or harder than normal.

Karl Heinrich Weller [9] lokalisiert 1826 das Glaukom ebenfalls noch in den Glaskörper. Er handelt es kurz und bündig ab, zusammen mit der Synchysis und der Hydrophthalmie und nennt als Aetiologie die Gicht. Diese Gicht, „Iritis arthritica“, eine Entzündung als Ursache für das Glaukom – das fällt den englischen Autoren immer wieder auf – scheint eine typisch deutsche Betrachtungsweise für diese Krankheit zu sein.

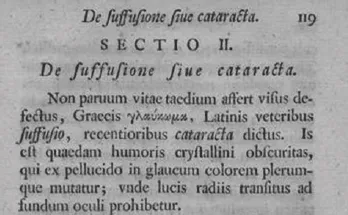

William MacKenzie aus Glasgow gibt eine zusammenfassende Darstellung des Problems aus der Literatur und aus seiner Sicht. 1830 erscheint die erste, 1835 [10] die zweite Ausgabe seines Buchs „A practical treatise on the diseases of the eye“. In dieser zweiten Auflage kommt er mehrmals auf das Problem der Unterscheidung zwischen Katarakt und Glaukom zu sprechen. Im Kapitel „Glaucoma and Catseye“(sic) betont er, dass beide Krankheiten eine Trübung in der Pupille sind. Anschließend zitiert er ausführlich einen früheren Versuch zur Unterscheidung aus Frankreich. Dieser geht aus von der Beobachtung, dass sich einige der Krankheiten „in der Pupille“ durch die Kataraktoperation heilen lassen, andere nicht. Der Sonnenkönig, Ludwig XIV., hatte 26 Ärzte in seinen Diensten, die Augenärzte nicht mitgerechnet. Einer seiner Ärzte, der blinde Pierre Bonnet Bourdelot, vermachte testamentarisch seine Augen der Wissenschaft und bestimmte, dass man sie post mortem sezierte. Dies geschah durch Georges Mareschal „premier chirurgien du roy“. Der Nachfolger von Bourdelot, Pierre Michel Brisseau zieht aus dem Ergebnis der Sektion zwei Schlüsse: Erstens ist die Katarakt eine Trübung der Linse [11] und nicht eine Membran, die vor die Linse fällt. Zweitens ist das Glaukom eine Trübung des Glaskörpers mit der typischen grünlichen Farbe. Dieser von MacKenzie zitierte Diskurs ist als große akademische Diskussion auf lateinisch und französisch zusammengestellt von John Woolhouse, einem englischen Augenarzt, der seinem Landesherrn König Jakob II. in dessen Exil nach Frankreich gefolgt ist [2]. In einem weiteren Kapitel „Arthritische Iritis“ fasst MacKenzie präzise die Symptome und Zeichen des Glaukomanfalls als typischen Fall von Iritis zusammen und gibt sich damit als gelehriger Schüler von Beer und der deutschen Schule zu erkennen (siehe auch Platner [12]). In einem späteren Kapitel „Katarakt“ erwähnt er unter den Unterscheidungsmerkmalen nebst dem grünlichen Schimmer in der Pupille auch: „the eyeball seems firmer than naturally“. Er zieht keinen Schluss aus dieser Feststellung. Im vorletzten Kapitel „Hydrops“ kommt der Satz zum zweiten Male: „it becomes harder to the feeling“. Und zuletzt, im Kapitel „Amaurosis“, wo er die verschiedenen Ursachen von Blindheit zusammenträgt, zitiert er Richard Mead aus dessen Buch „monita et praecepta medica“ [13]. Im Kapitel „de suffusione sive cataracta“ kann man lesen (Abb. 1.2): Glaukom sei bei den alten Griechen das gewesen, was bei den alten Lateinern Suffusion; und sei, was bei den Jüngeren Katarakt genannt würde, nämlich eine Trübung in der Linse. Diese sei verursacht durch ein Häutchen vor der Pupille, welches allmählich „glaucum colorem“ annehme. Das lateinische „glaucum“ bedeutet eine blaugraue Farbe.

Abb. 1.2: Richard Mead. „Glaukom ist Suffusion, ist Katarakt“ im Original. Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:2-15993-p0135-8. Cave: in älteren Schriftquellen werden die lateinischen Buchstaben „u“ und „v“ oft synonym verwendet.

Mit Albrecht von Graefe wird die Sache um 1857 [14, 15] endgültig klar. Seine Iridektomie (Abb. 1.3) erlöst unzählige Patienten vom Schmerz und bewahrt sie vor der drohenden Erblindung. In unserem Kontext entscheidend ist, dass damit der Augeninnendruck in den richtigen Zusammenhang zum Glaukom gebracht wird. Bei erfolgreicher Operation wird das Auge wieder weich. Die drohende Erblindung ist also auf den hohen Augeninnendruck zurückzuführen. Im Nachhinein kommt der von den englischen Kollegen beobachteten Vorliebe der Deutschen, das Glaukom auf eine Entzündung zurückzuführen, entscheidende Bedeutung zu. Graefe will nämlich mit seiner Iridektomie dem entzündeten Auge ermöglichen, die „Congestion“ nach außen abzulassen. Er teilt Glaukom in drei Gruppen ein: Zuerst kommt das „acute oder inflammatorische“ Glaukom (heute unser akutes Winkelblockglaukom). Dazu schreibt er:

Fasse ich das Ganze zusammen, so halte ich das acute Glaucom für eine Chorioiditis (oder Iridochorioiditis) mit diffuser Durchtränkung des corpus vitreum (und humor aqueus) bei der durch Volumszunahme (sic) des letzteren eine rasche Steigerung des intraocularen Druckes, Compression der Netzhaut und die bekannte Reihe der Consecutiverscheinungen angedeutet wird.

Die zweite Gruppe nennt er „chronisches Glaukom“ (heute wohl unser subakutes Winke...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Title

- Copyright

- Vorwort

- Inhalt

- 1 Einleitung

- 2 Die Grundlagen

- 3 Klinik des Augeninnendrucks

- 4 Die Messung des Augeninnendrucks

- 5 Die okuläre Pulswelle

- 6 Die aktive Steuerung des Drucks

- Farbtafel

- Personenverzeichnis

- Stichwortverzeichnis

- Stichwortverzeichnis