![]()

Horst Haider Munske

1 Der Bayerische Sprachatlas (BSA)

1 Gegenstand und Organisationsrahmen

1.1 Zusammenfassende Vorbemerkung1

Was ist der Bayerische Sprachatlas? In Stichworten dreierlei:

(a)ein dialektologisches Großprojekt mit sechs Standorten in Bayern, an denen in regionaler Arbeitsteilung gemeinsame Ziele verfolgt, aber auch ja eigene Schwerpunkte gesetzt und Traditionen der Weiterarbeit entwickelt wurden,

(b)eine Sammelpublikation von über 50 großformatigen Sprachatlas-Bänden, die zwischen 1997 und 2014 beim Universitätsverlag C. Winter in Heidelberg erschienen sind und

(c)eine einheitliche, systematische, wissenschaftlich fundierte Exploration der Dialekte im Freistaat Bayern, deren Ergebnisse in enger Transkription im Internet (unter BayDat) zugänglich sind.

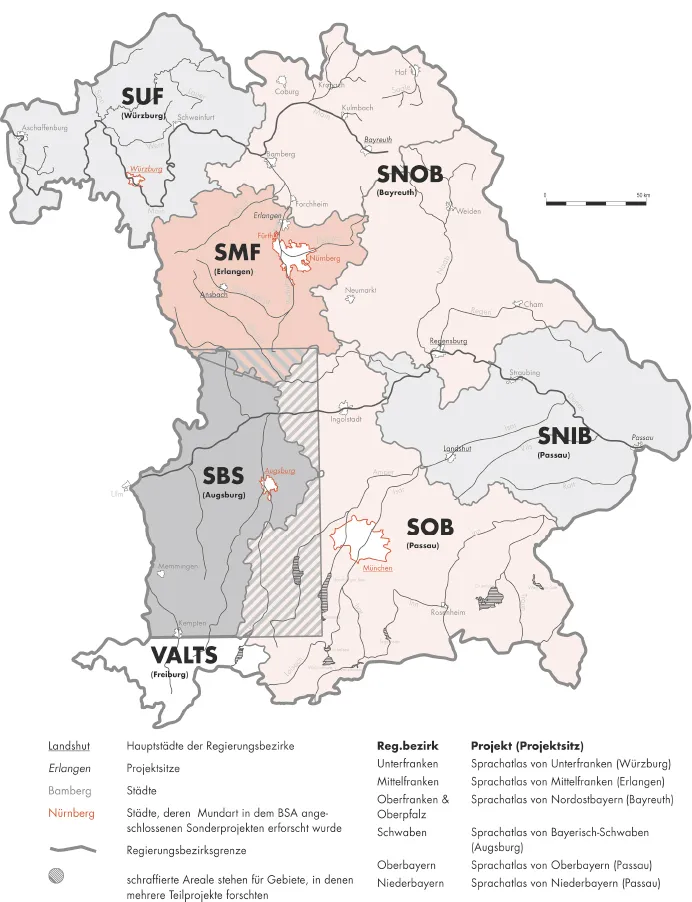

Dies Projekt markiert einen Neubeginn dialektologischer Forschung in Bayern, die von sechs germanistisch-sprachwissenschaftlichen Lehrstühlen an den Universitäten Augsburg, München, Passau, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg und Würzburg getragen wurde. Ausrichtung und Anlage des Unternehmens erklären sich aus seiner Genese. Es war das Ziel, die Dialektdokumentation des Sprachatlas der deutschen Schweiz (SDS), des Südwestdeutschen Sprachatlas (SSA) und des Vorarlberger Sprachatlas (VALTS) weiterzuführen und damit den oberdeutschen Dialektraum vollständig zu erfassen. Schon SSA und VALTS hatten sich in der direkten Methode, im Fragebuch und der dialektgeographischen Ausrichtung am Vorbild von Hotzenköcherles Sprachatlas der deutschen Schweiz orientiert. So begann bereits 1980 Werner König in Augsburg mit Vorarbeiten, die darauf abzielten, den bayerischen Anteil des alemannischen Dialektraums zu erfassen (Förderbeginn 1984). Das bewegte Robert Hinderling in Bayreuth, Schüler von Hotzenköcherle, diesen Plan auf ganz Bayern auszudehnen, und zwar in einer Aufteilung der Arbeitsgebiete nach den bayerischen Regierungsbezirken. Auf seine Anregung hin fanden sich Norbert Richard Wolf (Würzburg), Horst Haider Munske (Erlangen), Hans-Werner Eroms (Passau) und Kurt Rein, später Ludwig Eichinger (München, später Mannheim) zusammen, die Bereiche ihres Umlands (Unterfranken, Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern) in einem gemeinsamen Projekt zu bearbeiten. Hinderling übernahm neben der Oberpfalz auch den Regierungsbezirk Oberfranken im Sprachatlas von Nordostbayern, nachdem der Bamberger Kollege abgesagt hatte. Mit den Erfahrungen Königs und in engem Anschluss an Fragebuch, Transkription und Belegdichte des SSA wurde nun ein gemeinsames Programm entwickelt. In zwei Stufen von je sechs Jahren sollten Exploration und Publikation abgeschlossen werden. Die neue, im SSA erprobte Praxis der elektronischen Herstellung von Sprachkarten am PC sowie die Aufteilung des Gesamtvorhabens in sechs Teilprojekte sollten es möglich machen, das Werk innerhalb der erwarteten Dienstzeit der Projektleiter fertigzustellen. Der Freistaat Bayern hatte zur Vorbereitung des Antrags großzügig Mittel bereitgestellt und eine hälftige Finanzierung in Aussicht gestellt. Nach einer gemeinsamen Begehung gab auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihr Placet für die beantragten Einzelprojekte, die als Ganzes den Umfang eines langfristigen Sonderforschungsbereichs ausmachten. Innerhalb von über 20 Jahren hat sich daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt, in der – über 100 Jahre nach Abschluss des Sprachatlas des Deutschen Reichs – eine aktuelle Exploration und sprachgeographische Dokumentation der Dialekte Bayerns erarbeitet wurde. Damit wird eine sprachliche Kulturlandschaft nachgezeichnet, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen und zugleich ein Grundstein für die künftige Erforschung mündlicher Sprachvariation gelegt.

Abb. 1: Teilprojekte des Bayerischen Sprachatlas (aus SMF Bd. 1, Karte 9).

1.2 Ziele und Methoden

1.2.1 Tradition

Auch dieser Sprachatlas steht in der sprachgeographischen Tradition, die Georg Wenker mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs begründet hat (von hier an mit Blick auf die spätere Teilpublikation als DSA abgekürzt). Mit seinen 40 Sätzen, die er in die lokale Mundart übersetzten ließ, hat er ein Paradigma dialektologischer Dokumentation geschaffen. Diese Sätze wie „Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum“ täuschten volksnahe Einfachheit vor, verwiesen aber in einer zweiten Dimension auf die Grundzüge des phonologischen und z. T. auch des morphologischen Systems einer historischen Bezugssprache. Diese bildet die Vergleichsfolie zur Darstellung der diatopischen Variation der Dialekte im Raum. Damit wurden die Sprachkarte und der Sprachatlas (neben Wörterbuch und Grammatik) zum dominierenden Instrument der Erfassung dialektaler Vielfalt. Man hat diese jetzt – im Kontrast zur Hochsprache – vor allem als Varianz im Raum wahrgenommen. Die neue Dialektgeographie entdeckte mit der Wenker’schen Methode auch die feste sprachhistorische Verankerung der Dialekte und verlieh ihnen die Würde eines historischen Kulturdenkmals. Zugleich wurde damit aber deren diaphasische und diastratische Variation, die es schon immer gegeben hatte, fast ganz aus der Betrachtung ausgeblendet. Solche Einseitigkeit war auch durch die indirekte Abfragung des DSA mitbedingt, da bei schriftlicher Exploration über die Schulen diastratische, diaphasische und diasituative Parameter weitgehend ausgeblendet wurden. Aus historischer Distanz erkennen wir heute, wie stark Wenkers Methode, dialektale Verschiedenheit durch den Bezug auf einen gemeinsamen historischen Ursprung darzustellen, dem junggrammatischen Programm historischer Sprachwissenschaft aus seinen Studienjahren nahesteht. Damit erklärt sich auch eine Spezifik (und ein Mangel) aller Sprachatlanten: die Konzentration auf die Phonologie, insbesondere den haupttonigen Vokalismus, eine Domäne aller junggrammatischen Handbücher. Schon in der Darstellung der Morphologie gerät die Methode des Bezugs auf eine Protosprache an ihre Grenzen, zu schweigen von Syntax und Wortschatz. Trotz dieser thematischen Einseitigkeit wurde der Sprachatlas mit dem neuen Paradigma dialektologischer Dokumentation zum eigentlichen Geburtshelfer dieser sprachwissenschaftlichen Fachrichtung. Es ist darum konsequent, dass Rudolf Hötzenköcherle in den 30er Jahren mit der Begründung des SDS an diese Tradition anknüpft, nur mit der wegweisenden Neuerung einer direkten Exploration durch geschulte Sprachwissenschaftler. Allerdings wurde aus den 40 Wenker-Sätzen ein dickes Fragebuch mit ca. 2 600 Fragen. Das war die Wende zur zweiten Generation germanistischer Sprachatlanten. Obwohl Hotzenköcherle nun bewusst alle nicht-diatopische Variation auszuschließen sucht und die ältesten ortsansässigen Informanten – gleichsam als die zuverlässigsten Zeugen regionaler Sprachgeschichte – auswählt, eröffnet er mit der Bewusstmachung dieser Einschränkung zugleich den Weg in die neuere Erforschung der vielfältigen Variation gesprochener Sprache. Wenn der BSA – wie zuvor SSA und VALTS – diesem Beispiel gefolgt ist, hat er vordergründig die methodische Homogenität in der Erforschung oberdeutscher Dialekte bewahrt,2 zugleich aber die Vergleichbarkeit mit dem DSA und seinem jüngsten Ableger, dem Marburger DiWA (vgl. Lameli, Purschke & Rabanus in diesem Band) aufrechterhalten.3

Der BSA bekennt sich zur Tradition der Dialektgeographie in der Nachfolge Wenkers und Hotzenköcherles, sucht aber bekannte Mängel zu überwinden und neue Formen der Auswertung zu ermöglichen. Dazu gehören die publikumsnahen Kleinen Sprachatlanten, die Sprechenden Sprachatlanten, der Kleine Bayerische Sprachatlas (KBSA) und vor allem die Dokumentation aller explorierten Daten in der Internet-Publikation BayDat. Weiterhin erhielt jedes Teilprojekt die Möglichkeit durch Ergänzungen im Fragebuch neue Schwerpunkte zu setzen, z. B. zur Syntax im SNiB oder zur Soziolinguistik im SMF und SOB. Auch institutionell wurden Wege in die Zukunft gesucht, z. B. mit dem Unterfränkischen Dialektinstitut (UDI) in Würzburg und dem Interdisziplinären Zentrum für Dialekte und Sprachvariation (IZD) in Erlangen. Neben den Sprachatlasbänden sind an den sechs Projektstandorten zahlreiche weitere empirische Dialektuntersuchungen durchgeführt worden, die die Daten der jeweiligen Projekte nutzen und ergänzen sowie neue Wege der Auswertung suchen. Diese werden im Folgenden mit kurzen Charakterisierungen zu Thema und Methode angeführt. Sie zeigen in ihrer Vielfalt, welche Impulse von den Projekten des Bayerischen Sprachatlas ausgegangen sind. Einige von ihnen sind auch inspiriert von der ersten Generation der Sprachatlasmitarbeiter, z. B. den Arbeiten von Harnisch (1987), Klepsch (1988), Krämer (1995), Rowley (1997).

1.2.2 Die gemeinsame Projekt-Anlage

Der BSA stellt – als Publikationsreihe – eine Gruppe von sechs Kleinraumatlanten dar, die einerseits aufgrund gemeinsamer Planung wesentliche Gemeinsamkeiten besitzen, andererseits aber durch ein je eigenes Untersuchungsgebiet und ihre Eigenständigkeit als Projekt spezifische Eigenschaften aufweisen. Dies gilt besonders für die Auswahl und Darstellung der Sprachkarten in den gedruckten Sprachatlasbänden. Das leitende Prinzip, auf allen Sprachebenen die sprachgeographisch relevanten, d. h. raumbildenden Erscheinungen auszuwählen und kartographisch abzubilden, führte notwendig dazu, dass die Auswahl ganz von den Gegebenheiten des jeweiligen Untersuchungsgebiets abhing und auch die Symbole zur Veranschaulichung der dialektalen Sachverhalte entsprechend nach Ikonizität und Häufigkeit in diesem Raum gewählt wurden. Kurz gesagt: jedes der sechs Teilprojekte ist in Auswahl und Darstellungsform der Sprachdaten autonom. Damit gleichwohl ein leichter Überblick über alle Dialekte Bayerns möglich ist, haben alle Teilprojekte aus ihren Erhebungen Materialien für den in Augsburg angefertigten Kleinen Bayerischen Sprachatlas (KBSA) von Werner König und Ludwig Renn (2006) geliefert (s. u. Kap. 3).

Die Gemeinsamkeiten der sechs BSA-Projekte können im Folgenden nur stichwortartig genannt werden. Näheres dazu enthalten die Einführungsbände zu SBS (König 1997), SMF (Klepsch 2003) und SNiB (Eroms, Röder & Spannbauer-Pollmann 2006). Kernpunkte des gemeinsamen Gesamtprojekts waren:

–direkte Exploration durch wissenschaftlich ausgebildete, phonetisch geschulte, mit den Dialekten der Region vertraute Sprachwissenschaftler

–Auswahl älterer, ortsgebundener, dialektsicherer Informanten (sog. Gewährspersonen, deren Sozialdaten erhoben wurden) zur Erhebung des Basisdialekts eines Ortes

–Ortsnetz von ca. 7 × 7 km auf Grundkarte im Maßstab 1 : 500 000 (weshalb die Formate der einzelnen Sprachatlasbände, je nach Größe des Untersuchungsgebiets verschieden sind)

–gemeinsames Fragebuch von ca. 2800 Fragen (davon bis zu 10 % projekteigene Fragen)

–sofortige Notierung der gehörten dialektalen Angaben durch den Explorator in enger Transkription (Teuthonista) im Fragebuch

–laufende gegenseitige Kontrolle der einheitlichen Transkriptionspraxis unter den Teilprojekten (verantwortlich: Manfred Renn, Augsburg)

–Tonbandaufnahmen während der Befragung (teils exemplarisch, teils vollständig)

–EDV-Kodierung aller transkribierten Eintragungen in den Fragebüchern durch studentische Hilfskräfte (auf der Grundlag...