![]()

1Einleitung

Zum Sprachvergleich wird generell ein Tertium Comparationis herangezogen, das nach Heger (1990/91) weder Einzelsprachliches noch Außersprachliches zu sein hat, sondern „etwas Außereinzelsprachliches“, d.h. etwas, das über eine Einzelsprache hinaus besteht, sich aber innerhalb der jeweiligen Einzelsprachen sprachlich manifestiert. Lehmann (2005: 167–168) geht aus methodologischer Sicht davon aus, dass ein solches Tertium Comparationis nicht von vornherein gegeben ist, sondern im Laufe des Sprachvergleichs erst erschlossen werden muss. Der Vergleich ist damit eine Methode, um außereinzelsprachliche Parameter im wechselseitigen Abgleich einzelsprachlicher Realisierungen und übereinzelsprachlicher Prinzipien zu rekonstruieren.

Schon die modistischen Grammatiker im Mittelalter sind zu der Erkenntnis gelangt, dass nur die funktionalen Kategorien universal sind, während ihre formalen Realisierungen von den zur Verfügung stehenden sprachlichen Mitteln der Einzelsprachen unterschiedlich ausgeprägt werden (siehe Leiss 2009). Somit sollte ein Tertium Comparationis vom funktionalen Aspekt ausgehen.

Angenommen, es liegen zwei Sprachen A und B vor. Es ist durchaus möglich, dass eine funktionale Kategorie in Sprache A overt kodiert ist, während sie in Sprache B auf der Oberfläche unsichtbar bleibt und damit zunächst unbeachtet bleibt. Im Zuge eines Vergleichs von Sprache A und B kann die sichtbare Kodierung eines funktionalen Bereichs in Sprache A eine Orientierung in der opaken Organisationsweise in demselben Bereich in Sprache B ermöglichen.

Im Sprachvergleich wird prinzipiell entweder ein semasiologischer oder onomasiologischer Ansatz herangezogen. D.h. man geht semasiologisch vor, wenn eine formale Kategorie, beispielsweise eine bestimmte Wortart als Ausgangspunkt verwendet wird. Im Gegensatz dazu geht ein onomasiologischer Ansatz von einer funktionalen oder semantischen Kategorie wie Temporalität und Spatialität aus, um anschließend unterschiedliche Kodierungsweisen in den zu vergleichenden Sprachen zu identifizieren.

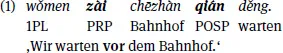

Die vorliegende Arbeit wird diese beiden methodischen Ansätze miteinander verknüpfen. Mehr Gewicht wird jedoch auf den funktionalen Aspekt gelegt, da dieser die Grundlage des Tertium Comparationis bildet. Untersuchungsgegenstand sind dabei die sogenannten lokalen bzw. räumlichen Adpositionen1 im Chinesischen und Deutschen. Wie die Bezeichnung „räumliche Adposition“ bereits impliziert, bezieht sie sich auf die Wortart der Adposition als formale Kategorie einerseits und den funktionalen Bereich der Raumrelationen andererseits. Zur Illustrierung dienen folgendes Beispiel aus dem Chinesischen und dessen deutsche Entsprechung, wobei die Adpositionen durch Fettdruck hervorgehoben werden.

Um den entsprechenden Inhalt und somit die entsprechende räumliche Relation zum Ausdruck zu bringen, enthält der chinesische Satz eine Präposition (PRP: zài) und eine Postposition (POSP: qián), während die deutsche Entsprechung mit nur einer Präposition auskommt. Es stellt sich damit die Frage, ob die deutsche Präposition vor den beiden Adpositionen im Chinesischen inhaltlich entspricht, oder ob die Verwendung zweier distinktiver Adpositionen im Chinesischen darauf hinweist, dass in der Präpositionalphrase beider Sprachen zwei verschiedene Raumrelationen ausgedrückt werden. Wenn dies der Fall ist, muss ermittelt werden, ob sich die deutsche Präposition vor somit auf zwei verschiedene Raum-relationen bezieht.

Diese Fragen sind eingebunden in folgende übergeordnete Frage: Wie lassen sich adpositional kodierte Raumrelationen überhaupt systematisieren? Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass die raumbezogenen Adpositionen als eine Gruppe von räumlichen Relatoren angesehen werden und ein System von Lokalisation darstellen. Dieses System sollte sowohl übereinzelsprachliche Prinzipien als auch spezifische Realisierungsweisen, die mit den einzelsprachlichen Ressourcen zusammenhängen, aufweisen. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, dieses System im Sinne eines Tertium Comparationis in Verbindung mit den eben gestellten Fragen anhand der Analyse der Adpositionen im Chinesischen und Deutschen herauszuarbeiten.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Das zweite Kapitel beschäftigt sich zunächst mit dem konzeptionellen Rahmen. Die typischen Raumrelationen, die über Adpositionen kodiert werden, sind ORT2 und WEG bzw. Lokativität und Direktionalität. Zu den Verhältnissen dieser Raumkategorien finden sich in der Literatur grundsätzlich zwei verschiedene Annahmen. Eine Klärung dieser Verhältnisse ist von Belang, da verschiedene Annahmen zu unterschiedlichen Strukturierungen der Raumrelationen führen. Daher wird zunächst anhand zweier theoretischer Positionen der Forschungsstand in Bezug auf die Verhältnisse der Raumrelationen zueinander besprochen, um anschließend die Systematisierung der adpositional kodierten Raumrelationen zu präzisieren. Hierbei wird am Beispiel der chinesischen Daten vor allem dafür argumentiert, dass sich die raumre-lationale Anordnung, die durch Adpositionen kodiert wird, in LOKALROLLE und REGION aufgliedern lässt, die zueinander in einer Teil-Ganzes-Relation stehen. Diese Unterscheidung führt zu einer theoretischen Modellierung der Raumrelationen, die im Folgenden als primäres Tertium Comparationis im Bereich der sprachlichen Lokalisation herangezogen wird. Aufbauend auf dieser Systematisierung wird die Frage gestellt, welche Konsequenzen sie für die Analyse lokaler Präpositionen im Deutschen haben kann.

Diese theoretische Konzeption soll anhand von empirischen Analysen des Deutschen und Chinesischen überprüft werden. Die Untersuchung beginnt mit der Analyse der chinesischen Adpositionen, da diese eine transparentere Kodierungsweise aufweisen als die deutschen Präpositionen, wie die beiden adpositionalen Klassen im Chinesischen in (1) bereits andeuten. Diese sollen zunächst in Kapitel 3 in Bezug auf morphosyntaktische Eigenschaften mit Berücksichtigung der typologischen und historischen Perspektive bestimmt werden. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Bestimmung der beiden adpositionalen Klassen im Vergleich zu der von Präpositionen im Deutschen nicht durch sichtbare morphologische Kriterien wie Nicht-Flektierbarkeit erfolgen kann und sich daher in der Literatur heterogene Klassifizierungsvorschläge finden. Darüber hinaus werden grammatische Merkmale der Adpositionen in Abgrenzung zu benachbarten syntaktischen Kategorien wie Adverbien herausgearbeitet.

Nach dieser Darstellung wird in Kapitel 4 das Beschreibungsmodell der Raumrelationen aus Kapitel 2 anhand der arbeitsteilenden Prä- und Postpositionen im Chinesischen überprüft und präzisiert. Dafür werden Sprachdaten aus einem selbst erstellten deutsch-chinesischen Parallelkorpus sowie einem chinesischen Online-Korpus herangezogen. Die Analyse erfolgt in erster Linie durch die Zuordnung der Adpositionen zu verschiedenen Typen von LOKALROLLEN und REGIONEN sowie durch die Untersuchung deren Kombinierbarkeit. Um die vorgeschlagene Systematisierung hinsichtlich ihrer übereinzelsprachlichen Gültigkeit zu bekräftigen, erfolgt anschließend ein Exkurs zur Organisation räumlicher Relationen durch Lokalkasus in einigen kasusreichen Sprachen.

In Kapitel 5 werden adpositionale Kodierungen räumlicher Relationen im Deutschen im Rahmen der erarbeiteten Modellierung untersucht. Diese Untersuchung erfolgt in drei Etappen, wobei Sprachdaten aus dem deutsch-chinesischen Parallelkorpus und Online-Korpora des Deutschen verwendet werden. In der ersten Etappe wird das Hauptaugenmerk auf die sogenannten Wechselpräpositio-nen gelegt, da diese im Vergleich zu den übrigen deutschen Präpositionen einen allgemein angenommenen Zusammenhang zwischen Kasusalternierung (Akkusativ und Dativ) und Raumsemantik aufweisen. Hierbei stellt sich die Frage, ob die Wechselpräpositionen, wie in der Literatur (z.B. Steinitz 1992; Vandermeeren 2004; Duden-Grammatik 2009: 608; Turgay 2010b) oft angenommen, in Bezug auf die LOKALROLLE polysem sind und in welchen Beziehungen der Raumrelationen sie in Bezug auf die ausdrucksseitige Komplexität stehen. Darüber hinaus wird danach gefragt, welche Rolle Kasus und Kasusalternierung bei der Konstitution räumlicher Relationen spielen. Im zweiten Schritt werden die übrigen primären Lokalpräpositionen im Deutschen behandelt. Die Analyse erfolgt wie bei den Wechselpräpositionen durch die Zuordnung der Präpositionen zur REGION und/oder LOKALROLLE. Die Ergebnisse der ersten beiden Teile werden schließlich in der dritten Etappe zu einer einheitlichen Systematisierung zusammengeführt.

Die Fragestellungen für die darauf folgenden beiden Kapitel entstehen aus der empirischen Analyse der chinesischen und deutschen Sprachdaten in Kapitel 4 und 5. Die erste Frage betrifft die LOKALROLLE. Da sich herausstellt, dass bestimmte Typen wegbezogener LOKALROLLE Unterschiede in Bezug auf Perspektivität aufweisen (vgl. z.B. durch den Fluss als telische ROUTE vs. entlang des Flusses als atelische ROUTE), wird im sechsten Kapitel untersucht, welchen gemeinsamen Nenner die Perspektivierungen, die im lokaladpositionalen, verbalen und nominalen Bereich gebildet werden, besitzen. Darauf aufbauend wird die Klassifikation der LOKALROLLE in Bezug auf die Perspektivitätsunterschiede erweitert, wobei das Verhältnis zwischen LOKALROLLE und REGION mitberücksichtigt wird.

Die zweite Fragestellung betrifft die Raumrelation der REGION. Diese lässt sich in topologische und projektive Relationen einteilen (Näheres hierzu siehe Kapitel 2.2.3). Aus der Analyse der deutschen Präpositionen in Kapitel 5 lässt sich die Tendenz erkennen, dass die REGIONS-Typen mit der Komplexität der grammatischen Operationen korrelieren. Daher wird in Kapitel 7 erörtert, wie diese Korrelation zu begründen ist. Daraufhin wird auf diese Wechselbeziehung zwischen semantischem und formalem Aspekt im adpositionalen Bereich im Deutschen und Chinesischen näher eingegangen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in Kapitel 8. Insgesamt bestätigt die Analyse der deutschen und chinesischen Adpositionen damit zum einen das vorgeschlagene Klassifikationssystem der Raumrelationen. Zum anderen erweist sich die Modellierung als geeignetes außereinzelsprachliches Tertium Comparationis. Es bestätigt sich damit die übergeordnete Ausgangsthese, dass koverte funktionale Kodierungssysteme sowie daran gebundene Vergleichsparameter im Sprachvergleich sichtbar gemacht werden können.

![]()

2Konzeptioneller Hintergrund

In der Literatur findet sich eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Untersuchungen, die sich der Versprachlichung räumlicher Relationen widmen. Von diesen unterschiedlichen Ansätzen sind im Folgenden insbesondere drei Forschungsrichtungen für die vorliegende Arbeit relevant. So wird zum einen häufig die lexikalische Semantik von räumlich verwendeten Präpositionen in Bezug auf Polysemie thematisiert (z.B. Herweg 1989; Wunderlich 1990; Klein 1991; Steinitz 1992; Meex 2002; Nüse 2007; Turgay 2010a). Eine weitere größere Forschungsrichtung findet man im Rahmen der semantisch-konzeptionellen Dekomposition des Lokalisationsereignisses von Talmy (1983, 2000a, b) und der daraus erfolgten Sprachtypologie mit der Unterscheidung in die sogenannten „Verb-framed languages“ und „Satellite-framed languages“ (vgl. etwa Berthele 2006 zu Varietäten des Deutschen, Rätoromanischen und Französischen; Peyraube 2006 und Chen/Gou 2009 zum Chinesischen). Ein dritter Forschungszugang beschäftigt sich mit der Analyse der Syntax lokaler Präpositionalphrasen (z.B. Cinque/Rizzi (Hg.) 2010; Turgay 2010b).

In diesen Untersuchungen werden zwar verschiedene Typen von Raumkonzepten und -relationen herausgearbeitet, eine systematische Beschäftigung mit den Verhältnissen zwischen Raumrelationen findet dabei jedoch nur selten statt. In Bezug auf die Arbeiten, die ein einheitliches Klassifikationssystem anstreben, lassen sich zwei Auffassungen hinsichtlich des Verhältnisses der beiden räumlichen Relationen ORT ...