![]()

1 Einleitung

Das Management weltweiter Geschäfte ist eine Aufgabe, die immer mehr Unternehmen betrifft. Nicht nur Großkonzerne, sondern zunehmend auch mittelständische Unternehmen sehen sich angesichts der fortschreitenden Globalisierung der immer anspruchsvoller werdenden Aufgabe gegenüber, weltweite Geschäfte führen zu müssen

Die Wahrnehmung dieser Aufgabe variiert stark – das Spektrum reicht von glamourös bis furchteinflößend. Klar ist, dass eine Vielzahl nicht geringer Herausforderungen zu bewältigen ist: Wie wird eine konsistente Strategie für viele, mitunter hundert und mehr, Geschäftseinheiten in einer Vielzahl von Ländern erzeugt? Wie werden Marktanforderungen unterschiedlicher Länder mit der Nutzung unternehmensweiter Synergien in Einklang gebracht? Wie werden unternehmensgefährdende Entwicklungen in unterschiedlichsten Teilen der Welt frühzeitig erkannt? Wie werden unter Praxisbedingungen Maßnahmen so koordiniert, dass trotz unterschiedlichster und sich nicht selten widersprechender Individualziele der Handelnden das Gesamtziel der Unternehmenswertsteigerung erreicht wird? U.v.m.

Die Herausforderungen sind nicht neu und eine Reihe Instrumente seit Längerem vorhanden. Dennoch lässt die Zufriedenheit mit den Ergebnissen häufig zu wünschen übrig: Manager empfinden Strategien nicht selten als unklar oder inkonsistent. Die Budgetierung wird häufig als schwerfällig und teuer, mitunter sogar als obsolet und kontraproduktiv für unternehmerisches Handeln oder gar als Verschleuderung wertvoller Managementkapazität eingestuft. Kontrollen und Risikomanagement werden teilweise als untauglich angesehen, weil sie auf der einen Seite unternehmerisches Handeln unnötig einengen, auf der anderen Seite gleichzeitig wesentliche Chancen und Bedrohungen übersehen. Weiter wird geklagt, dass der Unternehmensalltag zu oft von „Crash-Aktionen“ geprägt ist, weil unternehmensinterne Fehlentwicklungen und veränderte Umfeldbedingungen zu spät erkannt werden.

Die Wahrnehmung vieler Manager deckt sich mit der Einschätzung externer Beobachter: Diese konstatieren eine zu kurzfristige Orientierung der Unternehmen, eine unbalancierte Verteilung der Manager-Zeitbudgets zwischen strategischen und operativen Themen, eine teilweise irrationale Risikoneigung und eine Beschränkung auf inkrementale Verbesserungen selbst dort, wo Mut zu großen Schritten gefragt wäre. Kurzum: Der Managementprozess wird oft als wenig systematisch und beschränkt professionell eingeschätzt.

dp n="18" folio="2" ?

Nun wird es in der Unternehmensrealität unvorhergesehene Störungen und die Notwendigkeit von Ad-hoc-Aktionen immer geben. Auch ist Systematik keineswegs alles. Ein gesunder Pragmatismus ist unverzichtbar. Im Falle einer so komplexen Führungssituation wie dem Management internationaler Geschäfte muss Pragmatismus jedoch durch leistungsfähige Instrumente und Konzepte unterstützt werden.

Dieses Buch will einen Überblick über den state of the art des Managements weltweiter Geschäfte geben und die dazu notwendigen Instrumente und Konzepte vorstellen. Die Perspektive ist die eines General Managers. Im Fokus stehen damit die ganzheitliche Optimierung des Unternehmens, die Erarbeitung von Wettbewerbsvorteilen sowie die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. Entsprechend wird sich auf solche Werkzeuge beschränkt, die eine große Wirkkraft aufweisen und diese im Praxiseinsatz bewiesen haben. Bei allen Themen stehen weniger „technische“ Details der Instrumente im Vordergrund, sondern ihre Integration in den Gesamtprozess und ihre Anwendung in der Unternehmenspraxis.

Entsprechend dieser Konzeption wendet sich dieses Buch primär an:

- (aktuelle und zukünftige) Mitarbeiter in General-Management-Funktionen sowie in wesentlichen Unterstützungsfunktionen des Managements (wie z. B. Mitarbeiter und Leiter von Controlling-Abteilungen). Sie erhalten einen Gesamtüberblick über das, was ein General Manager wissen sollte, um weltweite Geschäfte erfolgreich zu führen.

- Studenten, insbesondere der Betriebswirtschaft und des Wirtschaftsingenieurwesens, aber auch verwandter Disziplinen, die auf den Einsatz in Unternehmen vorbereiten. Sie erhalten eine wichtige Ergänzung und Abrundung zu den naturgemäß theorieorientierten Lehrinhalten.

Um eine ganzheitliche Sicht und den selektiven Tiefgang gleichermaßen zu ermöglichen, gliedert sich das Buch in zwei Teile mit jeweils drei Kapiteln:

- Im ersten Teil wird der Gesamtprozess mit seinen Schlüsselelementen dargestellt. Aufbauend auf einer kurzen Analyse der Rahmenbedingungen werden grundlegende Steuerungsinstrumente vorgestellt und ihre zweckmäßige Gestaltung beschrieben. Ausgangspunkt sind die Basiselemente eines erfolgreichen Managementprozesses: die strategische und operative Planung sowie Mechanismen zur effektiven Kontrolle. In einem zweiten Schritt werden diese Elemente ergänzt um grundlegende Teilaspekte des Managementprozesses, wie effektive Abstimmungsmechanismen zwischen Zentrale und regionalen Einheiten oder die zweckmäßige Gestaltung des Risikomanagements.

- Im zweiten Teil – im Werkzeugkasten – werden wichtige Instrumente und Konzepte zur Unterstützung der verschiedenen Phasen des Managementprozesses vorgestellt: Werkzeuge zur systematischen Identifikation von Handlungsbedarf

im Unternehmen, zur Erarbeitung effektiver Verbesserungsmaßnahmen sowie zur Sicherung von deren ergebniswirksamer Implementierung.

Die einzelnen Kapitel beginnen in der Regel mit einem konzeptionellen Überblick über die jeweilige Thematik. Weiter enthalten sie konkrete Hinweise zur Anwendung der Werkzeuge und zu do’s and don’ts in der Praxis. Die Darstellung wird durch konkrete Praxisbeispiele ergänzt und erläutert. Erleichtert wird der Zugang durch eine Vielzahl unterstützender Abbildungen. (Ein Bild sagt häufig mehr als 1000 Worte!) Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Großteil – den Werkzeugkasten – auch selektiv zu lesen.

Leitgedanke des Buches ist, dass es keine Patentrezepte, keine Bündel an Managementmaßnahmen gibt, welche für alle Unternehmen gleich gelten. Die internen Strukturen und Prozesse – und vor allem die Menschen – sind von Unternehmen zu Unternehmen verschieden; ebenso die Markt- und Wettbewerbskräfte, die auf das Unternehmen wirken. Die unterschiedlichen Bedingungen führen dazu, dass Patentrezepte wenig tauglich, oft sogar gefährlich sind. Entsprechend müssen unternehmensspezifische Lösungen gefunden werden.

Auf dieser Basis gelangt man doch zu einem „Patentrezept“, wenn auch eigener Art: Ein professioneller Managementprozess kann entscheidend dazu beitragen, die Wettbewerbsposition signifikant zu verbessern und Weltklasse zu erreichen bzw. auszubauen. Eine Vielzahl von Beispielen wird es zeigen: Es ist nicht einfach, aber einfacher, als man glaubt, Probleme und Chancen frühzeitig zu erkennen, die Balance zu schaffen zwischen operativen und strategischen Aspekten, mit Risiken kontrolliert umzugehen, Mut zu großen Schritten aufzubringen und die Unternehmenswertsteigerung zu everyone’s everyday job zu machen.

Wie dies geschehen kann, wird in den folgenden sieben Kapiteln beschrieben. Den Anfang macht die zweckmäßige Gestaltung des Gesamtprozesses. Dazu werden, aufbauend auf einer kurzen Analyse der Rahmenbedingungen, Basiselemente und grundlegende Einzelaspekte des Managementprozesses dargestellt.

![]()

Teil 1: Der Gesamtprozess

Rahmenbedingungen und Schlüsselelemente eines systematischen Managementprozesses

dp n="22" folio="6" ? dp n="23" folio="7" ? ![]()

2 Management weltweiter Geschäfte: sehr herausfordernd, aber keine Mission impossible

Das vorliegende Buch will konkrete Gestaltungshilfen zum Management weltweiter Geschäfte geben. Wirksame Lösungen setzen ein Verständnis des zu lösenden Problems voraus. Dieses wird im folgenden Abschnitt kurz dargestellt. Zugrunde liegen drei einfache Fragen:

- Was bedeutet systematisches Management?

- Unter welchen Bedingungen muss der Managementprozess „funktionieren“?

- Was ist die besondere Herausforderung beim Management weltweiter Geschäfte?

2.1 Management als Verwirklichung der grundlegenden Ziele eines Unternehmens

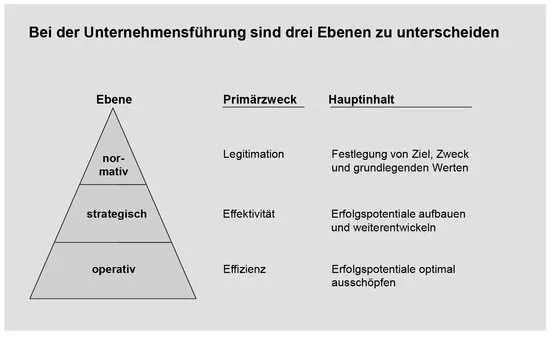

Management (oder Unternehmensführung) im funktionalen Sinne umfasst alle Aufgaben und Handlungen der Planung, Steuerung und Kontrolle zur zielorientierten Gestaltung, Lenkung und Entwicklung eines Unternehmens. Die damit verbundenen Entscheidungen lassen sich zu drei weitgehend homogenen Aufgabenfeldern zusammenfassen, wobei die jeweils übergeordneten Ebenen den Rahmen für die Aufgaben der nachgeordneten Ebenen bilden (Abb. 2.1).

Abb. 2.1 Ebenen der Unternehmensführung

1. Die normative Ebene der Unternehmensführung ist Ausgangspunkt für sämtliche Handlungen und Entscheidungen. Sie stellt den Bezugsrahmen für die strategische und operative Ebene dar. Hierzu gehört die Unternehmensmission: Warum und wofür existiert das Unternehmen? Eine zentrale Frage sind auch die grundlegenden Werthaltungen und ethischen Ansprüche. Sie beschreiben die moralische und gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens und legitimieren das Handeln und letztlich die Existenz des Unternehmens.

Eine weitere Frage ist, welche grundlegenden Ziele das Unternehmen verfolgt. Sie bestimmt, wie Entscheidungsalternativen bewertet werden: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass unterschiedliche Personen, Gruppen oder Organisationen (Stakeholder) Interessen haben und Ansprüche an das Unternehmen stellen. Es ist zu entscheiden, welche Interessen als Ziele oder bei der Zielfindung berücksichtigt werden. In einer idealen Welt ohne sich widersprechende Interessen ist dies einfach. Eine grundlegende normative Frage entsteht dann, wenn Interessenskonflikte zu lösen sind.

Geht man davon aus, dass die Eigentümer als einzige unternehmerisches Risiko tragen, so wird man dieser Gruppe ein Vorrecht einräumen, d. h. oberstes Ziel wäre es in diesem Fall, den Wert des Unternehmens für seine Eigentümer nachhaltig zu erhöhen. Diese sogenannte Shareholder-Orientierung ist wegen einer in der Anwendung teilweise sehr kurzfristigen Ausrichtung in Verruf geraten. Grundsätzlich ist sie jedoch – richtig verstanden – keineswegs schlecht. So zeigen empirische Untersuchungen, dass erfolgreiche wertorientierte Unternehmen in der Lage sind, auch Ziele anderer Interessengruppen besser zu erfüllen. Versteht man Shareholder-Orientierung als ein langfristiges Konzept, so beinhaltet es quasi als Eigeninteresse, dass andere Interessen – z. B. von Mitarbeitern, Kunden, Staat, Gesellschaft – berücksichtigt werden.

Diese und andere grundlegende Festlegungen legitimieren das Handeln und die Existenz des Unternehmens sowie letztlich die gesamte Wirtschaftsordnung. Sie können und sollen hier jedoch nicht behandelt und entschieden werden. Im Nachfolgenden soll davon ausgegangen werden, dass es vorrangiges Gesamtziel ist, den Unternehmenswert aus Sicht der Eigentümer zu steigern. Hierfür spricht neben den obigen Überlegungen auch die praktische Handhabung. Die Erfüllung anderer Interessen wird damit natürlich nicht ausgeschlossen.

2. Auf der strategischen Ebene befasst sich Managementhandeln mit der Schaffung und Weiterentwicklung von Erfolgspotentialen. Ziel ist es, effektiv zu sein, d. h. die richtigen Dinge zu tun (plakativ: Doing the right things). Den Rahmen für diese Handlungen bilden die normativen Entscheidungen. Als der strategischen Ebene übergeordnet können (und sollen) sie durchaus beschränkend wirken und strategische Optionen ausschließen.

3. Die operative Ebene hat Planung, Steuerung und Kontrolle der laufenden Aktivitäten eines Unternehmens zum Inhalt. Zielsetzung ist es, die Erfolgspotentiale optimal auszuschöpfen. Es ist Ziel, die Dinge möglichst effizient, d. h. richtig, zu tun. (plakativ: Doing the things right.)

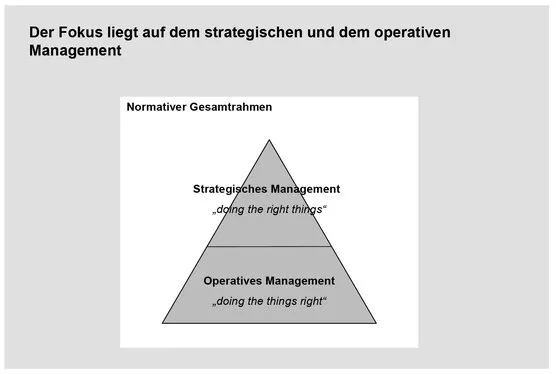

Die Aufgaben und Gestaltungsfragen der normativen Ebene unterscheiden sich signifikant von denen der beiden anderen Ebenen. Die normative Unternehmensführung bestimmt übergeordnete Ziele, Werte und Verhaltensnormen. Die damit verbundenen Fragestellungen sind in Teilen philosophischer Natur. Hinzu kommt, dass im Managementalltag die Grundausrichtung des Unternehmens in der Regel eine gegebene Größe ist. Beide Aspekte legen es nahe, die Betrachtung auf die strategische und operative Ebene zu fokussieren und normative Entscheidungen als (gegebene) Rahmendaten zu betrachten. Abb. 2.2 skizziert diese fokussierte Sichtweise.

Abb. 2.2 Management weltweiter Geschäfte

Systematisches Management bedeutet damit, innerhalb des gegebenen Rahmens der grundlegenden Unternehmensausrichtung,

- Erfolgspotentiale aufzubauen, zu pflegen und weiterzuentwickeln (plakativ: Doing the right things oder Effektivität) und

- sie zu jedem Zeitpunkt optimal auszuschöpfen (plakativ: Doing the things right oder Effizienz).

Bei allem Nutzen, den diese fokussierte Sicht stiftet, muss man sich dessen bewusst sein, dass auch von den Festlegungen auf der normativen Ebene grundsätzliche Bedrohungen ausgehen können, etwa dann, wenn der Unternehmenszweck oder die grundlegenden Unternehmensziele falsch oder ungeeignet bestimmt wurden. Hatte etwa ein Unternehmer am Ende des 19. Jahrhunderts den Bau von Segeltransportschiffen als Unternehmenszweck, wurde sein Unternehmen, wenn er diesen Zweck nicht änderte, durch die für diese Aufgabe überlegenen Dampfschiffe ausgelöscht.

2.2 Der äußere Rahmen: Globalisierung & Co.

Die zweite Frage zum Verständnis des zu lösenden Problems ist: Unter welchen Bedingungen muss der Managementprozess „funktionieren“...