![]()

| 1 | RASPBERRY 1, 2, 3 ODER ZERO? |

Die Entwicklung schreitet nicht nur in der IT generell, sondern auch beim Raspberry-Pi-Projekt fort. Alle paar Monate gibt es sowohl auf der Software- als auch auf der Hardwareseite eine Weiterentwicklung zu vermelden: Während die erste Fassung, Raspberry Pi 1 Modell A, mit nur einem USB-Port und ohne Netzwerkanschluss ausgeliefert wurde, war sein Nachfolger Modell B bereits mit zwei USB-Ports und einer RJ45-10/100-MBit-Netzwerkschnittstelle ausgerüstet.

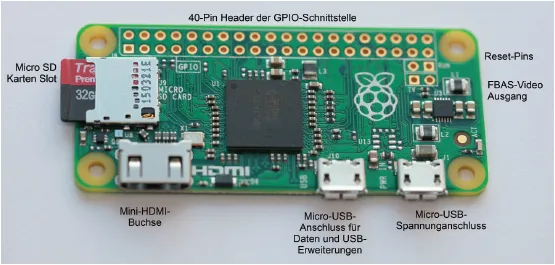

Alle Anschlüsse an Bord: Links befindet sich der Micro-SD-Kartenslot, dann folgen die Pinlöcher für den 40-Pin-Header der GPIO-Schnittstelle, je zwei Pins für Reset und FBAS-Videoausgang, der Micro-USB-Spannungsanschluss und der Micro-USB für Daten und USB-Erweiterungen. Zu guter Letzt ist die Mini-HDMI-Buchse verbaut.

Im Herbst 2012 wurde das Modell B von einem zweiten B-Modell (Revision 2) abgelöst, das im Vergleich zu seinem Vorgänger mit mehr Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Während die ersten Modelle mit 256 MByte Kapazität bestückt sind, bietet das Modell B2 nunmehr 512 MByte – also doppelt so viel RAM. Diese Speichermenge findet sich auch bei dem im Dezember 2015 veröffentlichten Raspberry Pi Zero, während Raspberry Pi 2 Modell B vom Februar 2015 eine Speichergröße von 1 GByte mitbringt. Der Prozessor ist bei diesen großen 2015er-Modellen der A7-Cortex mit vier Kernen und 900 MHz Taktfrequenz, was in den Benchmarks einer rund sechsfachen Leistungssteigerung gegenüber dem Raspberry Pi 1 entspricht.

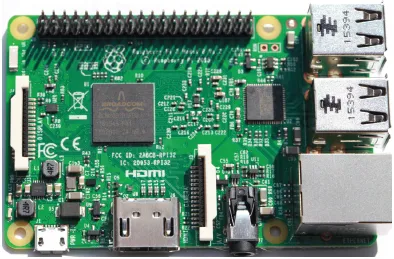

Im Februar 2016 wurde von der Raspberry Pi Foundation der A8-Cortex mit 64-Bit-CPU BCM 2837 mit 1,2 GHz, sowie je einem integrierten WLAN-Modul und Bluetooth-Modul veröffentlicht. Laut Hersteller soll die neue Platine rund 50 bis 60 % schneller sein als die CPU des Vorgängers Raspberry Pi 2, und auf jeden Fall benötigt der Raspberry Pi 3 somit nach Wunschdenken der Raspberry Pi Foundation auch ein besseres Netzteil mit 2,5 A Stromstärke, was bei 5 V Spannung ein 12-W-Netzteil bedeutet. In der Praxis funktionieren die „alten“ Netzteile der alten Raspberry-Pi-Platinen nach wie vor, bei zusätzlich angeschlossenem USB-Equipment an den USB-Buchsen bieten sie jedoch keine Leistungsreserven mehr. Wie beim Raspberry Pi Zero wird auf die Overklocking-Option im Werkzeug raspi - config verzichtet, was keine Anpassung der Taktfrequenz zulässt.

Im ersten Quartal 2016 wurde der Raspberry Pi 3 mit integrierter WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle der Öffentlichkeit präsentiert.

WARUM RASPBERRY PI?

Bekanntlich stammt das Wort „Raspberry“ aus dem Englischen und bedeutet Himbeere. „Pi“ ist die Abkürzung für Python Interpreter, wobei Python von der Raspberry Pi Foundation und dem Autor als bevorzugte Programmiersprache auf dem Raspberry Pi empfohlen wird.

Im Juli 2014 wurde das Industriemodul Raspberry Pi Compute Module samt passendem IO-Board sowie der auf dem Raspberry Pi B(2) basierende verbesserte Raspberry Pi B+ vorgestellt. Zwar setzen beide 2014er-Modelle im Wesentlichen noch auf die gleiche Basis auf, differieren jedoch hinsichtlich der Anzahl der Schnittstellen und den damit verbundenen Möglichkeiten.

Die GPIO-Schnittstelle hat bei den Raspberry-Pi-1-Modellen A, B und B2 26 Pins, bei den verbesserten Modellen Raspberry Pi 1 A+ und B+ sowie beim Raspberry Pi 2 Modell B 40 Pins und bei dem IO-Board des Compute-Moduls 120 Pins. Im Fall eines Raspberry Pi 1 Modell A, B, B2 verwendet der Prozessor insgesamt 54 Ein- und Ausgabeleitungen, von denen 17 als „echte“ GPIO-Schnittstelle zur Verfügung stehen. Die eigentliche Anzahl der im Endeffekt frei nutzbaren GPIO-Anschlüsse wird nochmals reduziert, da einige Pins alternative Funktionen mitbringen, wie eine I2C- oder eine SPI-Schnittstelle oder die serielle UART-Schnittstelle, die beispielsweise einen RX- und einen TX-Pin benötigt. Sollen sämtliche Schnittstellen verwendet werden, verbleiben bei den „alten“ Raspberry-Pi-Platinen acht „echte“ GPIO-Pins, die sich für Hardwareexperimente verwenden lassen. Mit der Einführung der verbesserten A+- und B+-Modelle bei den alten Raspberry-Pi-1-Platinen bzw. dem Raspberry Pi 2 und 3, dem Zero und dem CMIO-Board wird mit mehr zur Verfügung stehenden Pins somit auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden GPIO-Anschlüsse erhöht.

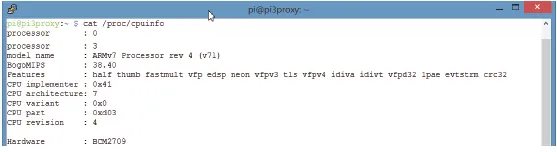

Der Raspberry Pi 3 löst nebenher auch die „alten“ Raspberry-Pi-Modelle der ersten Generation mit der kleinen 26-poligen Stiftreihe ab, die nicht mehr produziert werden. Um nach Kauf und Lieferung zu kontrollieren, was genau unter der Haube steckt und welche Version des Raspberry Pi geliefert wurde, geben Sie in der Kommandozeile folgenden Befehl ein:

cat /proc/cpuinfo

Damit lassen Sie sich die Hardwareinformationen, etwa die CPU-Prozessorin-formationen, ausgeben. In der tabellarischen Ausgabe suchen Sie nach dem Eintrag Revision – hier steht für den Code 1 der Raspberry Pi 1 Modell A. Für den B-Nachfolger wird Code 2 bzw. eine weitere unwesentlich geänderte Revision 3 genutzt, während für das Modell Raspberry Pi 1 B Revision 2 die Codes 4, 5 und 6 zum Einsatz kommen.

Für den Raspberry Pi 3 wird Code 4 verwendet, zu sehen in der Zeile CPU revision.

Um sich den Raspberry Pi zu erträglichen Kosten zu beschaffen, sollten Sie den Kauf bei den offiziellen Raspberry-Distributoren wie Farnell & Co. präferieren. Zwar gibt es zahlreiche Händler, die über die bekannten Verlaufsplattformen im Internet ebenfalls Raspberry-Pi-Platinen verkaufen, doch hin und wieder werden noch immer Mondpreise verlangt, z. B. werden für die kleine Raspberry-Pi-Platine, den Zero, derzeit 50 Euro (Stand: April 2016) bei Auktionsplattformen fällig.

Bei undurchsichtigen Händlern können Sie von Ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, bei Privatkäufen ist das jedoch eine zähe Angelegenheit. Wie auch immer: Ungeduldige, die den Raspberry Pi möglichst heute noch in den Händen halten wollen, zahlen bei Auktionsplattformen einen satten Aufschlag: So sind Preise um die 50 Euro für die nackte Raspberry-Pi-Zero-Platine leider nichts Ungewöhnliches. Kaufen Sie zumindest bei einem gewerblichen Verkäufer, wenn Sie Wert auf Garantie und Rückgaberecht legen.

1.1Linux auf dem Raspberry Pi

Der Raspberry Pi ist ein preisgünstiges Board für den Einstieg in die Welt des immer weiter verbreiteten Embedded Linux – demzufolge ist auch das eingesetzte Betriebssystem aus der Linux-Welt. Linux selbst wurde bekanntlich von Linus Torvalds, der für den PC den ersten Unix/Linux-Kernel entwickelte, ins Leben gerufen. Je nach Einsatzzweck und eingesetzter Hardware sind am Markt diverse Unix/Linux-Varianten verbreitet, und für den Raspberry Pi existiert ebenfalls eine speziell angepasste Version. Die Macher hinter dem Raspberry Pi veröffentlichen laufend aktuelle Versionen des Raspbian-Linux (zusammengesetzt aus den Begriffen Raspberry Pi und Debian-Linux). Debian kommt ebenfalls bei den größeren Distributionen wie der Ubuntu-Familie zum Einsatz – bei dem Raspberry Pi basieren neben dem „originalen“ Raspbian auch weitere speziell angepasste Lösungen, die genau auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnitten sind.

| LINUX | EINSATZZWECK |

| Raspbian | Büro/Office-Suite |

| Raspbian Lite | Einsatz mit Serverdiensten und Services |

| Kodi/OpenELEC | Multimedi... |