![]() Nationalsozialismus in Salzburg

Nationalsozialismus in Salzburg![]()

Salzburg in der Ersten Republik

Welche Auswirkungen hat der Erste Weltkrieg (1914–1918)?

Während bis zum Herbst 1918 von den 49.000 eingerückten Soldaten des Kronlandes Salzburg über 6.300 auf den Schlachtfeldern Europas fallen, verschärft sich im letzten Kriegsjahr die Notlage in Stadt und Land Salzburg dramatisch. Es fehlt an Nahrung, Brenn- und Baumaterial. Im Jänner 1918 streiken tausende Eisenbahner und Halleiner Salinenarbeiter, am 19. September demonstrieren hunderte Menschen, darunter viele Frauen, vor dem Regierungsgebäude in der Neuen Residenz, um auf ihre erbärmliche Situation und ihren Hunger aufmerksam zu machen. Im Mirabellgarten wird Kraut für die Stadtbevölkerung angebaut.1

Im Herbst 1918 beginnt sich das Großreich der Habsburger mit seinen über 50 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in einzelne Nationalstaaten aufzulösen. Anfang November 1918 kapituliert Österreich-Ungarn, Karl I. dankt als Kaiser von Österreich und König von Ungarn ab; nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens Mitte des Monats ist der Erste Weltkrieg beendet. Salzburg wird eines von neun Bundesländern der neu gegründeten Republik Deutsch-Österreich, die sich einige Monate später in Republik Österreich umbenennen muss, da die Siegermächte in den Friedensverträgen von Saint-Germain eine allzu enge Anbindung Österreichs an Deutschland – und sei es auch nur in seiner offiziellen Bezeichnung – im Keim ersticken wollen.

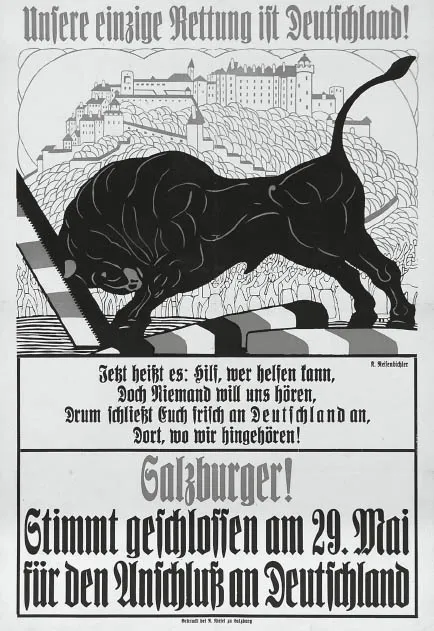

Österreich ist von Beginn an ein „Staat, den keiner wollte“. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben wenig Vertrauen in ihren Rumpfstaat, so auch die Salzburgerinnen und Salzburger. Ähnlich wie in Tirol entsteht auch hier am Beginn der Ersten Republik der Wunsch, sich entgegen den Vorgaben der Siegermächte mit dem ehemaligen Waffenbruder Deutschland zu vereinen, da sich die Menschen davon eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation erhoffen. Bei einer Abstimmung über den Anschluss des Bundeslandes Salzburg am 29. Mai 1921, der von den drei großen politischen Parteien befürwortet wird, entscheiden sich über 93.000 Salzburgerinnen und Salzburger, das sind 98,8 % der abgegebenen Stimmen, für einen Zusammenschluss. Nur 877 Personen stimmen dagegen.2 Die Siegermächte aber verbieten eine derartige Vereinigung, sodass Salzburg bis zum „Anschluss“ an Hitlerdeutschland ein Teil des Staates Österreich bleibt.3

Der Salzburger Stier stößt die Grenzbalken zu Deutschland um. Das Plakat für die Anschlussabstimmung 1921 stammt vom Maler Karl Reisenbichler, der während der NS-Zeit Salzburger Landesleiter der Abteilung Bildende Kunst innerhalb der Reichskulturkammer ist.

Wie entwickelt sich Salzburg wirtschaftlich?

Die ländlichen Regionen Salzburgs im Pinzgau, Pongau und Lungau sind seit vielen Jahrhunderten von der Land- und Forstwirtschaft geprägt. Kleine und mittlere Betriebe mit wenigen Hektar Anbaufläche dominieren. Noch im Jahr 1934 sind mehr als 80.000 Menschen in diesem Sektor tätig, das entspricht über 40 % der Berufstätigen.4 Im gesamten Bundesland existieren nur wenige Industriebetriebe wie das Aluminiumwerk in Lend, die Glasfabrik in Bürmoos, die Zellulose- und die Tabakfabrik in Hallein oder der Kupferbergbau in Mühlbach am Hochkönig. Dementsprechend liegt die Zahl der in Industrie und Gewerbe Beschäftigten unter dem österreichischen Durchschnitt.

Seit den 1820er Jahren wird am Mitterberg in Mühlbach am Hochkönig Kupfer abgebaut. Die schwere Arbeit in den Stollen ist die Lebensgrundlage für viele Familien der Umgebung.

Die Stadt Salzburg selbst und die zum Bundesland gehörenden Teile des Salzkammergutes sind seit dem 19. Jahrhundert beliebte Ziele der Sommerfrische. Mit Bad Gastein liegt einer der geschichtsträchtigsten Kurorte der Habsburgermonarchie im Bundesland Salzburg, wo auch Kaiser Franz Josef mehrfach zu Gast war. Der Tourismus entwickelt sich in der Ersten Republik zu einem immer wichtigeren Beschäftigungsfeld der Salzburgerinnen und Salzburger.

Nach den turbulenten Jahren der enormen Geldentwertung in Folge des Ersten Weltkriegs, in der viele Menschen ihre wenigen Ersparnisse verloren haben, gelingt es dem österreichischen Bundeskanzler Ignaz Seipel Mitte der 1920er Jahre, durch internationale Unterstützung die Währung zu stabilisieren. Die Republik Österreich tauscht die seit 1892 gültige Österreichische Krone gegen den Schilling. Parallel dazu kürzt die Regierung aber auch Löhne und Gehälter und führt neue Steuern ein. Zwar können sich die österreichische Wirtschaft und damit auch der Staat trotz hoher Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in den folgenden Jahren leicht erholen. 1929 bricht jedoch eine weltweite Wirtschaftskrise aus, die den Staat an den Rand des wirtschaftlichen Ruins bringt.

Mit „ewiger Jugend“ und der herrlichen Landschaft wirbt Bad Gastein Mitte der 1930er Jahre um Gäste aus aller Welt.

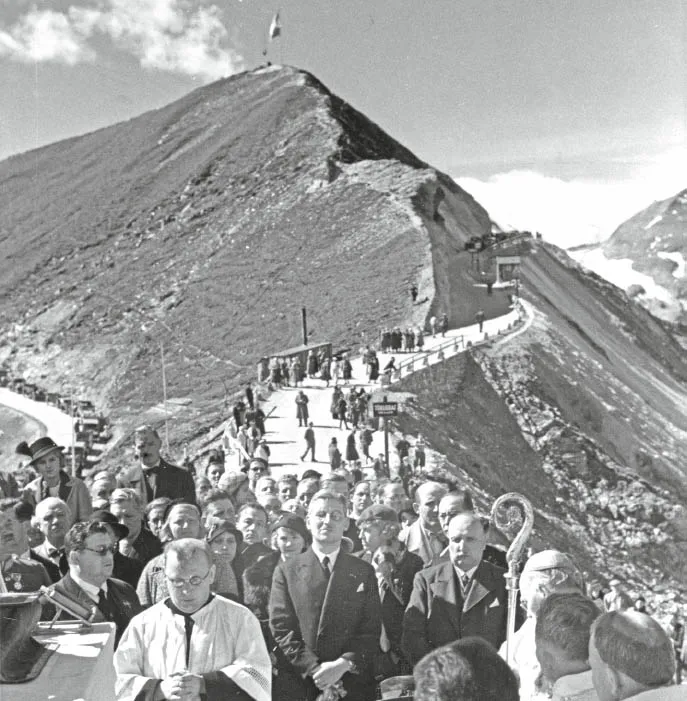

Eröffnung der Großglockner Hochalpenstraße und Segnung durch Fürsterzbischof Sigismund Waitz im August 1935. Das Bauwerk ist von nationaler Bedeutung, daher nehmen auch der Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl, Bundeskanzler Kurt Schuschnigg und Bundespräsidenten Wilhelm Miklas an der Zeremonie teil (in der ersten Reihe, von links).

In Salzburg versucht Landeshauptmann Franz Rehrl durch öffentliche Investitionen in Form arbeitskräfteintensiver Bauprojekte die hohen Arbeitslosenzahlen zu verringern. Bereits 1928/29 wird eine asphaltierte Straße auf den Gaisberg geführt, den Hausberg der Stadt Salzburg, der bis dahin mit einer Zahnradbahn erreichbar war. Erste Pläne für ein Tauernkraftwerk, das die Versorgung des Landes mit elektrischem Strom sichern soll, reichen ebenfalls in die späten 1920er Jahre zurück. Die für das gesamte Bundesland wohl wichtigste Bautätigkeit der Zwischenkriegszeit ist die Errichtung der Großglockner Hochalpenstraße, die vom Salzburger Ort Bruck über die Alpen ins kärntnerische Heiligenblut führt und dabei auf über 2.500 Meter Seehöhe ansteigt. Von 1930 bis zur offiziellen Eröffnung des befahrbaren Alpenübergangs 1935 sind an die 3.200 Arbeiter für die Errichtung der Straße eingesetzt. Als weitere Großbaustelle ist der Umbau des Festspielhauses in der Stadt Salzburg zu nennen, den der bekannte Architekt Clemens Holzmeister leitet. Wenige Monate vor dem „Anschluss“ wird die Spielstätte eröffnet.5

Trotz dieser Maßnahmen bleibt die wirtschaftliche Situation für die meisten Salzburgerinnen und Salzburger äußerst angespannt. Die Arbeitslosenzahlen im Bundesland erreichen 1933 ihren Höhepunkt und sinken bis 1938 kaum. Der Großteil der beschäftigungslosen Menschen ist zudem „ausgesteuert“, das heißt, die Männer und Frauen bekommen keine finanzielle Unterstützung des Staates mehr. So bleibt die hohe Zahl der Menschen ohne Arbeitsplatz und damit ohne gesichertes Einkommen die gesamte Erste Republik hindurch eines der schwerwiegendsten Probleme Salzburgs und Österreichs.

Wie entstehen die Salzburger Festspiele?

In der wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hebt eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, darunter Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, die Salzburger Festspiele aus der Taufe. Das Festival wirkt weit über Salzburg hinaus und soll dem Kleinstaat Österreich zumindest in kultureller Hinsicht wieder zur verlorenen Großmachtstellung verhelfen. Seit der ersten Aufführung des Theaterstückes „Jedermann“ im Sommer 1920 prägen die Festspiele Stadt und Land Salzburg, sie werden zu einer der wichtigsten Einnahmequelle des Salzburger Tourismus und machen in den kommenden Jahren die kleine, knapp unter 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Stadt über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus bekannt.

Gerade im Zusammenhang mit den Salzburger Festspielen und seinen Künstlerinnen und Künstlern werden bereits früh antisemitische Töne laut, die sich gegen Reinhardt, Hofmannsthal, den ersten „Jedermann“-Darsteller Alexander Moissi und andere richten. Eines der Sprachrohre der Antisemiten ist die Zeitschrift Der Eiserne Besen, der wettert: „Jüdische Dichter, Direktoren, Spielkräfte, rauchende, ausländische, sich frech gebärdende Jüdinnen, darauffolgender Hohn und Spott über Salzburger Ehrbegriffe, das ist zu viel in so kurzer Zeit in den Tagen der Schmach unseres gesamten deutschen Volkes, welches durch die Schuld der Judenrasse so unendlich tief erniedrigt wurde. (...) Kann man sich denn wirklich keine Festspiele denken, wo nicht Juden die Macher von Anfang bis an das Ende sind?“6

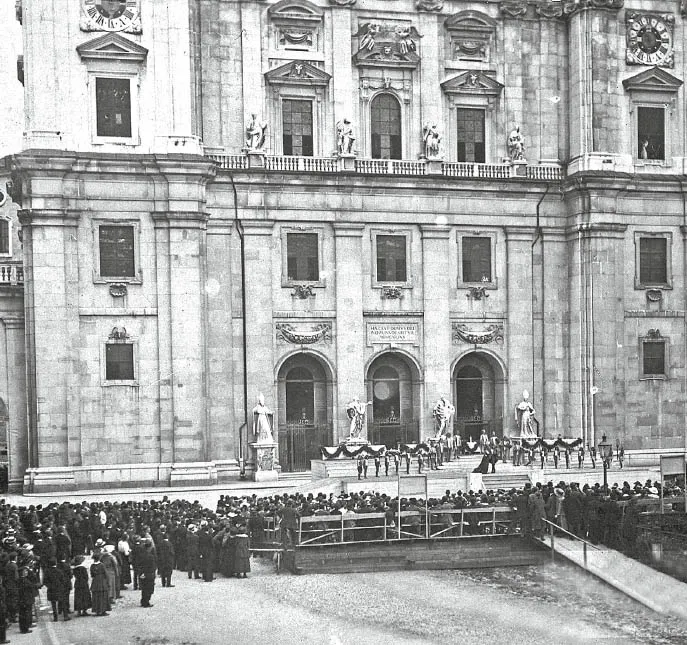

Erste Aufführung des „Jedermann“ am 22. August 1920 auf dem Domplatz der Stadt Salzburg. Bis heute ist dieses Theaterstück ein Publikumsmagnet der Salzburger Festspiele.

Vor dem „Anschluss“ 1938 sind die Salzburger Festspiele eines der wichtigsten Aushängeschilder des kulturellen Lebens in Österreich und daher auch für das Selbst-bewusstsein der kleinen Nation von zentraler Bedeutung. Nach der nationalsozialistischen Annexion Österreichs verbieten die neuen Machthaber die Mitwirkung von Jüdinnen und Juden, vertreiben Max Reinhardt und machen das Festival zu einer Spielstätte „deutscher Kultur“.7

Wie sieht die politische Lage in Salzburg aus?

Neben den Wahlen zum Nationalrat haben die Salzburgerinnen und Salzburger vier Mal in der Ersten Republik die Möglichkeit, ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter bei Landtags- und fünf Mal bei Gemeinderatswahlen zu bestimmen.8 Im landwirtschaftlich und katholisch dominierten Bundesland Salzburg erreicht die Christlichsoziale Partei bei allen Landtagswahlgängen die Stimmenmehrheit, ab 1922 bis zum „Anschluss“ 1938 prägt der christlichsoziale Landeshauptmann Franz Rehrl die Politik des Landes. Den zweiten Platz bei allen vier Wahlen erreicht die Sozialdemokratische Partei, die ihre Basis in der Arbeiterschaft in den Bergbaubetrieben, der Saline und bei der Eisenbahn hat. Zentren der Arbeiterbewegung sind die Stadt Salzburg, größere Städte wie Bischofshofen und Schwarzach, die an der Eisenbahnlinie liegen, und die Industriestandorte Hallein, Mühlbach und Lend. Kennzeichnend für das politische Klima in Salzburg ist die Zusammenarbeit zwischen Christlichsozialen und Sozialdemokraten, sodass von einer Konsensdemokratie auf Landesebene gesprochen werden kann. Aus diesem Grund bleibt die Kommunistische Partei in Salzburg zwischen 1918 und ihrem Verbot 1933 mehr oder weniger bedeutungslos.

Da viele Wählerinnen und Wähler in der Stadt Salzburg dem Bürgerstand angehören und traditionell national eingestellt sind, kann die Großdeutsche Volkspartei bis zum Ende der 1920er Jahre bei Landtagswahlen immer zwischen 10 und 20 % der Stimmen erreichen. Dem politischen System entsprechend stellen die Christlichsozialen als stärkste Partei den Landeshauptmann, die beiden kleineren Fraktionen jeweils einen Stellvertreter. Der Großdeutsche Max Ott ist aufgrund dieser Gepflogenheiten über viele Jahre einerseits Landeshauptmann-Stellvertreter, andererseits bekleidet er von 1912 bis 1919 und als Kompromisskandidat der drei annähernd gleich starken Fraktionen erneut von 1927 bis 1935 auch das Bürgermeisteramt der Stadt Salzburg. Auf Landesebene versinkt die...