![]()

1

Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden.

Notiert am 19. Oktober 1917. Im Oktavheft beginnt die Niederschrift mit den Worten: »Ich irre ab. Der wahre Weg …« Der Satz »Es scheint mehr bestimmt …« wurde von Kafka erst später im Oktavheft ergänzt und dann auch auf Zettel 1 übernommen. (Zu Kafkas eigenhändigen Abschriften auf Zettel siehe das Nachwort.)

Das Motiv des Seils fand Kafka vermutlich in einer chassidischen Geschichte, die er kurz zuvor gelesen hatte und in der zwei zum Tod Verurteilte ihr Leben retten können, indem sie ein über einen Teich gespanntes Seil überqueren. Nachdem es der erste geschafft hat, sagt er zum zweiten: »Die Hauptsache ist, keinen Augenblick zu vergessen, dass man auf einem Strick geht und dass es sich um das Leben handelt.« Ausdrücklich wird das Seil hier als Metapher für den »Weg … zum wahren Gottesdienste« angeführt. Kafka hingegen verlässt sich auf die Logik des Bildes selbst: Bei ihm ist das Seil buchstäblich ›im Weg‹, so lange, bis man sich entschließt, es zu betreten.

Zum Weg als Metapher siehe auch die Aphorismen 21, 26, 38, 39a und 104.

Weitere thematisch verwandte Eintragungen in den Oktavheften: »Der Dornbusch ist der alte Weg-Versperrer. Er muss Feuer fangen, wenn Du weiterwillst.« – »Die verschiedenen Formen der Hoffnungslosigkeit auf den verschiedenen Stationen des Wegs.« – »Er hat zuviel Geist, er fährt auf seinem Geist wie auf einem Zauberwagen über die Erde auch dort wo keine Wege sind. Und kann es von sich selbst nicht erfahren dass dort keine Wege sind. Dadurch wird seine demütige Bitte um Nachfolge zur Tyrannei und sein ehrlich[er] Glaube ›auf dem Wege‹ zu sein zum Hochmut.« – »Der Weg zum Nebenmenschen ist für mich sehr lang.«

In einem Brief an Robert Klopstock vom Sommer 1922 entfaltete Kafka die Metapher vom wahren Weg noch weiter: »… da wir doch nur auf einem Weg sind, welcher erst zu einem zweiten führt und dieser zu einem dritten u. s. f. und dann noch lange nicht der richtige kommt und vielleicht gar nicht …« Im selben Jahr schrieb Kafka sein Prosastück EIN KOMMENTAR (besser bekannt unter dem Titel GIBS AUF), in dem es einen Polizisten erheitert, dass ausgerechnet er nach dem Weg gefragt wird – was ohne den metaphorischen Hintersinn des Wortes unverständlich bliebe.

2

Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen, ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.

Notiert am 19. Oktober 1917.

Im Oktavheft beginnt die Niederschrift mit den Worten: »Psychologie ist Ungeduld, alle menschlichen Fehler sind Ungeduld …« Die endgültige Aussage, in der von Psychologie nicht mehr die Rede ist, ist demnach das Ergebnis einer von Kafka unsichtbar gemachten Verallgemeinerung.

Veranlasst wurden diese Gedanken offenbar durch einen kurz zuvor erhaltenen Brief von Felix Weltsch, in dem dieser das widersprüchliche Verhalten Kafkas – insbesondere in Bezug auf seine Erkrankung – mit psychologischen Begriffen zu fassen versuchte. Darauf antwortete Kafka, Weltschs Bemerkungen gehörten »zu dem verdammt psychologischen Teorienkreis, den Du liebst oder vielmehr den Du nicht liebst, aber von dem Du besessen bist (und ich wohl auch). Die Naturteorien (?) haben Unrecht so wie ihre psychologischen Schwestern.«

Bereits am Tag nach der Niederschrift des Aphorismus kehrte Kafka zum allgemeineren Thema der Ungeduld noch einmal zurück und verfasste dazu den Aphorismus 3.

Die Zettel 1 und 2 sind die einzigen, die Max Brod bereits 1926 in der Literarischen Welt als Faksimiles veröffentlichte. Sie sind auch die einzigen, die sich nicht in der Bodleian Library in Oxford, sondern im Nachlass Brods in der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem befinden.

Den Begriff des »Einpfählens« kannte Kafka vermutlich aus dem Gartenbau; er bedeutet hier das Stabilisieren junger Obstbäume durch (zumeist drei) Pfähle oder auch das Einfrieden einer Wiese mit Zaunpfählen. In Zürau hatte Kafka viel Gelegenheit, diese Arbeiten zu beobachten.

3

Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle andern ableiten: Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradiese vertrieben worden, wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück.

Notiert am 20. Oktober 1917. Bei der Abschrift auf Zettel 3 korrigierte Kafka zweimal von »ausgewiesen« zu »vertrieben«. Danach strich er jedoch den gesamten Text.

Von der Vertreibung aus dem Paradies sprechen auch die Aphorismen 64, 74, 82 und 84. Das Thema beschäftigte Kafka offenbar schon seit längerem; im Jahr zuvor schrieb er an Felice Bauer über zwei idyllische Flecken, die er nahe Prag entdeckt hatte: »Beide Orte still wie das Paradies nach der Vertreibung der Menschen.«

Weitere thematisch verwandte Eintragungen in den Oktavheften: »Das erste Haustier Adams nach der Vertreibung aus dem Paradies war die Schlange.« – »Die Vertreibung aus dem Paradies war in einem Sinne ein Glück, denn wären wir nicht vertrieben worden, hätte das Paradies zerstört werden müssen.« – »Nach Gott sollte die augenblickliche Folge des Essens vom Baum der Erkenntnis der Tod sein, nach der Schlange (wenigstens konnte man sie dahin verstehn) die göttliche Gleichwerdung. Beides war in ähnlicher Weise unrichtig. Die Menschen starben nicht, sondern wurden sterblich, sie wurden nicht Gott gleich, aber erhielten eine unentbehrliche Fähigkeit, um es zu werden. Beides war auch in ähnlicher Weise richtig. Nicht der Mensch starb, aber der paradiesische Mensch, sie wurden nicht Gott aber das göttliche Erkennen.« [alles gestrichen] – »Für den Sündenfall gab es 3 Strafmöglichkeiten: die mildeste war die tatsächliche, die Vertreibung aus dem Paradies / die zweite Zerstörung des Paradieses / drittens – und dies wäre die schrecklichste Strafe gewesen, Absperrung des Baumes des Lebens und unveränderte Belassung alles andern.« – »›Wenn … musst du sterben‹ bedeutet Die Erkenntnis ist gleichzeitig beides: Stufe zum ewigen Leben und Hindernis vor ihm. Wirst Du nach gewonnener Erkenntnis zum ewigen Leben gelangen wollen – und Du wirst nicht anders können als es wollen denn Erkenntnis ist dieser Wille – so wirst Du Dich das Hindernis zerstören müssen, um die Stufen das ist die Zerstörung zu bauen. Die Vertreibung aus dem Paradies war daher keine Tat sondern ein Geschehen.« [mit Ausnahme des letzten Satzes gestrichen]

4

Viele Schatten der Abgeschiedenen beschäftigen sich nur damit die Fluten des Totenflusses zu belecken, weil er von uns herkommt und noch den salzigen Geschmack unserer Meere hat. Vor Ekel sträubt sich dann der Fluss, nimmt eine rückläufige Strömung und schwemmt die Toten ins Leben zurück. Sie aber sind glücklich, singen Danklieder und streicheln den Empörten.

Notiert am 20. Oktober 1917. Der letzte Satz wurde im Oktavheft nachträglich angefügt.

Mit dem Motiv des Totenflusses hatte Kafka schon im Winter zuvor gespielt: in den umfänglichen Fragmenten zum JÄGER GRACCHUS, der zwar verstorben ist, jedoch durch »eine falsche Drehung des Steuers« in die »irdischen Gewässer« zurückkehrt.

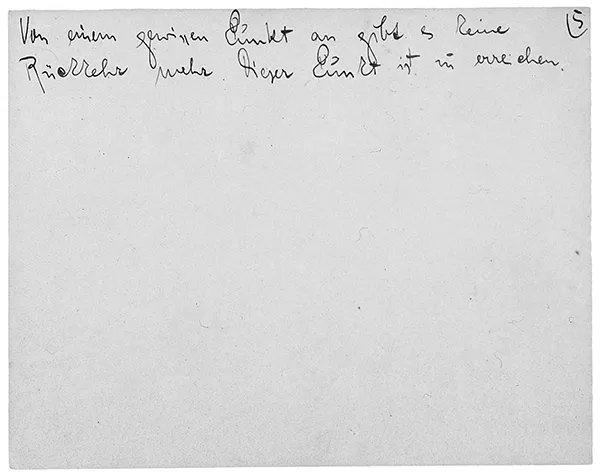

5

5

Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen.

Notiert am 20. Oktober 1917. Im Oktavheft ist dieser Satz durch einen Randstrich eigens hervorgehoben.

Wodurch Kafka zu dieser Überlegung veranlasst wurde, ist unbekannt; es ist jedoch offensichtlich, dass sie auf mehrere seiner drängendsten Konflikte anwendbar ist: die endgültige Trennung von Felice Bauer, zu der er sich in Zürau entschloss; die Loslösung vom Vater; aber auch der ersehnte Übergang von einer bürgerlichen Existenz zu einem Leben, dass allein den Gesetzen des ›Schreibens‹ unterworfen ist.

Auffällig ist die Nähe zu Kafkas Lieblingsmetapher des ›Wegs‹. So ist beispielsweise auch das Betreten des Seils im tags zuvor entstandenen Aphorismus 1 ein kritischer Punkt, hinter den es kein Zurück mehr gibt. Und auch der Protagonist des SCHLOSS-Romans ist bereits zu weit gegangen (im wörtlichen wie im metaphorischen Sinn), um noch in sein ursprüngliches Leben zurückkehren zu können.

Eine weitere Verwandtschaft zeigt sich zum Begriff der ›Schwelle‹, etwa in Kafkas Tagebucheintrag von 1922: »Nichts Böses; hast Du die Schwelle überschritten, ist alles gut. Eine andere Welt und Du musst nicht reden.«

6

Der entscheidende Augenblick der menschlichen Entwicklung ist immerwährend. Darum sind die revolutionären geistigen Bewegungen, welche alles Frühere für nichtig erklären, im Recht, denn es ist noch nichts geschehen.

Notiert am 20. Oktober 1917.

Im Oktavheft beginnt die Aufzeichnung mit den Worten: »Der entscheidende Augenblick der menschlichen Entwicklung ist, wenn wir unsern Zeitbegriff fallen lassen immer...