![]()

Das IG BCE Regionalforum Gladbeck und der REVAG Geschichtskreis Zeche Graf Moltke haben uns zum ersten Arbeiterliteratur Abend im Vereinsheim der Kleingartenanlage „Im Linnerott“ eingeladen. Da die Veranstaltung bei gutem Wetter im Freien stattfinden soll, treffen auch wir bereits eine Stunde vor dem Beginn mit anderen freiwilligen Helfern ein, um Tische und Bänke aufzustellen und das Grillfeuer zu entfachen. Rainer Migenda, der zwischen den Lesebeiträgen für die musikalische Unterhaltung sorgen soll, wirft einen kritischen Blick zum Himmel und kann sich nicht entschließen, seine Technik auf der Außenbühne aufzubauen. Pünktlich mit der letzten aufgestellten Bank kommt dann auch der Regen, und so wird die Veranstaltung kurzerhand in die Räume des Vereinsheims verlegt. Glücklicherweise lassen sich die Besucher von dem schlechten Wetter nicht abhalten und erscheinen so zahlreich, dass die Sitzplätze knapp werden.

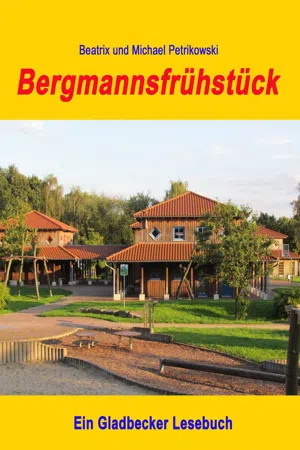

Arbeiterliteratur Abend im Vereinsheim Im Linnerott

Foto © Bernard Brokamp

Nach der ersten Stärkung mit einer leckeren Bratwurst vom Grill eröffnet der Initiator der Veranstaltung, Walter Hüßhoff, den Literaturabend mit einigen Worten über den Ursprung der Arbeiterliteratur. Passend zum Thema Literatur beginnt Rainer Migenda mit einem Lied über ein leeres Blatt Papier, das darauf wartet gefüllt zu werden. Als ersten Lesebeitrag rezitiert meine Frau den Text „Ich will nicht werden, was mein Alter ist“ der Gruppe „Ton, Steine, Scherben“ aus den 1970er Jahren und liest im Anschluss zwei Kapitel aus unserem Buch „Damals auf Graf Moltke“, in dem ehemalige Bergleute der Zeche ihre Geschichte(n) erzählen.

Da sich auch Bürgermeister Ulrich Roland ausgiebig und gerne mit der Arbeiterliteratur auseinandersetzt, trägt er zunächst eigene Texte zum Thema Heimat vor.

Im Anschluss liest er die Gedichte „Meine Stadt“ und „Dies Haus“ von Ilse Kibgis, die als gebürtige Ilse Tomczak selbst einer Bergmannsfamilie entstammte und für längere Zeit in Gladbeck gewohnt hatte. Es folgen die Gedichte „Der Nachbar“ von Helmuth Schönig sowie „Stiel und Blüte“ von Vera Schlöder. Der Bürgermeister schließt mit drei Gedichten von Heinrich Kämpchen, einem Bergarbeiter und sozialkritischen Dichter. Von dem bereits 1912 Verstorbenen hören die Besucher die Verse „Ein Bild“, „Arbeitsbrüder“ und die „Klage der Toten“, wobei gerade das letzte Gedicht vor dem Hintergrund des jüngsten Bergwerkunglücks in der Türkei nichts von seiner Aktualität verloren hat.

Der bereits sechsundachtzigährige Johannes Bossmeyer erzählt dem Publikum zunächst von seinen Anfängen als Bergmann und von der schwierigen Arbeit mit dem Abbauhammer unter Tage, bevor er die Kurzgeschichte „Gedanken von einer Zechenbahnbrücke“ von Hans Dieter Baroth aus dem Buch „Das werde ich nie vergessen – Geschichten aus dem Ruhrgebiet“ liest. Schließlich bringt Walter Hüßhoff dem interessierten Publikum einige Texte von Kurt Küther zu Gehör, der einer der letzten Vertreter der Arbeiterliteratur war und den Alltag im Bergbau des Ruhrgebiets schilderte. Im Anschluss folgt eine autobiografische Kurzgeschichte über Kohlenklau und Graupensuppe mit Schweineohr von Walter Hüßhoff aus den 1950er Jahren:

Wehmütig erinnere ich mich daran, dass es meiner Familie im Winter wieder einmal an Brennmaterial für den Küchenofen mangelte, der die Wohnung warm halten sollte. In der Schule lief an dem Tag auch nichts so, wie es sollte. Dem Unterrichtsgeschehen konnte ich nicht folgen, weil ich in der „Besucherritze“ im Ehebett der Eltern nur schlecht geschlafen hatte. Es war einfach ein scheiß Schultag. Der Hausmeister Baschnik sah das ganz anders, als er den reichlich gefallenen Schnee auf dem Schulhof zur Seite schippte und mich in seinem ostpreußischen Dialekt ansprach: „Na Junge, da weißt du, ist doch ein scheener Tag, kannst Schneemann bauen und Schlittenfahren.“ Während ich noch schläfrig und niedergeschlagen am Hausmeister vorbei lief, hatte ich plötzlich Sterne vor den Augen, als mich ein Schneeball mitten ins Gesicht traf. Ich hörte Gelächter und Gejohle, wurde mit einem Schlag wach und spürte meine Lebensgeister explodieren. Wie ein Tarzan stürzte ich mich auf meinen Klassenkamerad Ewald, schleuderte ihn zu Boden und drückte seinen Kopf mit dem Gesicht tief in den Schnee. Mein eigener Ledertornister flog in hohem Bogen, so dass die Schulhefte und der Federhalter verstreut im Schnee lagen. Natürlich war alles nur Spaß und Ewald half mir meine Schulutensilien zusammen zu suchen. Alle lachten, bevor es nach Hause ging.

Kinder spielen im Schnee

Foto: Privatbesitz Karl-Heinz Menzel

„Wie siehst du schon wieder aus?“, lautete die Begrüßung meiner Mutter, als ich mit meiner nassen Kleidung hungrig in die Wohnküche stürmte. „Mama, ich habe Hunger, was gibt es?“ Während mir die Mutter mit ihren warmen, schwieligen Händen den Kopf streichelte und wortlos die nassen Sachen vor den Ofen zum Trocknen hängte, antwortete sie: „Graupensuppe, mein Junge.“ Der fantastische Geruch der dampfend heißen Graupensuppe stieg vom Teller auf und als mir die Mutter auch noch ein Schweineöhrchen mit Knorpel anbot, lachte mein Herz. Wie ein hungriger Löwe verschlang ich mit Heißhunger das Öhrchen und legte danach, gesättigt und mit mir und dem lieben Gott zufrieden, die kalten, nassen Füße zum Wärmen in den Backofen. Doch es gab nicht mehr viele Kohlen im Kohlenkasten und meine Mutter bat mich, auf der Moltke-Halde Kohlen zu sammeln. Sie warnte mich noch, dass das gefährlich ist und ich aufpassen soll.

Mit Schlitten und einem Zinkeimer machte ich mich auf den Weg über die Horster Straße, die Johannesstraße, weiter zur Wehlheimerstraße bis zur Moltke-Halde. Von Weitem sah ich bereits die vielen Männer und Frauen, die am Fuß der Halde im Bergegestein nach Kohle suchten. Es war nicht einfach im Schnee, den man zur Seite räumen musste, etwas zu finden. ich nahm meinen Eimer und stürzte mich ins Getümmel der Kohlensucher, denn ich musste mit einem Eimer Kohlen nach Hause kommen. Plötzlich ging ein Aufschrei durch die Menge: „Der Bergezug kommt!“ Die kleine Lok mit den Kipploren fuhr langsam am Rand der Halde entlang und blieb stehen. In heller Erwartung dessen, was nun passiert, riefen die Frauen: „Kipp hier herunter, lass kommen!“ Der Fahrer rief laut „Vorsicht“ und unmittelbar nach dem Kippen der Lore flogen mit lautem Getöse, wie eine Lawine, Steine und Berge die Halde herunter. Ich hörte noch die Frauen und Männer „Vorsicht, Vorsicht“ rufen, als sie alle davon liefen, während ich vor Angst wie gelähmt auf der Stelle verharrte. Ich konnte einfach nicht begreifen, was hier passierte und so schloss ich einfach die Augen und duckte mich, bis es still wurde. Ich glaubte meinen Augen nicht trauen zu können, als ich zwei Meter über mir einen Haufen Kohlen sah. Freudestrahlend schaufelte ich die Kohlebrocken in meinen Eimer. Doch da erklang aus lauten Kehlen der gefürchtete Warnruf: „Vorsicht, Schilla kommt!“ Schon kam der Wächter mit seinem scharfen Schäferhund die Haldenböschung entlang gelaufen und entdeckte, wie ich mich hinter einem Kohlebrocken duckte. Ich rannte und hüpfte, so schnell ich konnte, Hilfe rufend die Halde herunter, verlor dabei den Eimer und nach einem Überschlag schlug ich mit dem Gesicht auf das Gestein. Obwohl der Schnee den Sturz etwas mildern konnte, verspürte ich einen Schmerz und schmeckte das Blut der Oberlippe auf meiner Zunge. Mein Herz klopfte bis zum Hals, ich zitterte am ganzen Körper und wollte nur so schnell wie möglich von hier weg. Zu allem Überfluss hatte sich der scharfe Schäferhund von Schilla losgerissen und schoss schon auf mich zu. Glücklicherweise kamen mir die Leute schreiend zur Hilfe und bewarfen den Hund mit Steinen, der ins Stocken geriet, und ich konnte mich über den Zaun der „Köttelbecke“ retten. Ich rollte die Böschung herunter und konnte mich gerade noch an einem hohen Grasbüschel, das aus dem Schnee ragte, festhalten. Der Haldenwächter drohte, mich zu verhauen und anzuzeigen. Nun kamen die Leute angelaufen und drohten dem Wächter mit Schlägen. Der machte sich, durch die Übermacht der „Kohlenklauer“ eingeschüchtert, aus dem Staub. Die Erwachsenen halfen mir über den Zaun und eine alte Frau putzte mir das blutige Gesicht und die dreckigen, zerschundenen Hände ab. „Na Kleiner“, meinte sie, „war heute nicht dein Glückstag, was?“ Wortlos nahm ich meinen leeren Zinkeimer und zog mit dem Schlitten wütend und mit Tränen in den Augen wieder Richtung Klarastraße nach Hause. Endlich konnte ich weinen und meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Niemand war da, der mich hätte trösten können.

Ganz in Gedanken war ich schon bis zu den Gleisen der Moltkebahn gelaufen, als mich ein lautes Pfeifen hoch schreckte. In dem Moment sah ich schon den Kohlenzug kommen und legte die Weiche um, wie es der Rangierer sonst tat. Der Kohlenzug kam langsam angefahren, der Lokführer und auch der Heizer schauten aus der Lok, der Rangierer stand auf dem Trittbrett und alle winkten mir dankbar zu, weil die Weiche schon umgestellt war. Auf einmal fielen, wie aus heiterem Himmel, dicke Kohlenbrocken aus dem Tender vor mich auf den verschneiten Boden. Den drei lachenden Gesichtern, die durch den Qualm der Dampflok gerade noch zu erkennen waren, rief ich meinen Dank nach und sammelte schnell die Kohlen auf, bis der Eimer randvoll gefüllt war. Ich nahm meinen Schlitten und schlinderte fröhlich durch den Schnee nach Hause. Erst viele Jahre später sollte ich sowohl den Lokführer, als auch den Heizer persönlich kennenlernen.

Nach diesem Vortrag macht sich Walter Hüßhoff in zwei heiteren Geschichten Gedanken darüber, wie sich das Gladbecker Regenwetter unter Tage auswirken und ob der Filter-Selbstretter der Bergleute auch gegen den Geruch von überreifem Limburger Käse eingesetzt werden kann. Beim Publikum finden die Beiträge enormen Anklang und alle Beteiligten freuen sich über diesen gelungenen Abend. Zu fortgeschrittener Stunde, die meisten Gäste haben sich bereits auf den Weg nach Hause gemacht, bedanken wir uns bei Norbert Hecker, der als Vorsitzender der Kleingartenanlage für die Bewirtung gesorgt hatte. Da wir mehr über die Kleingärtner in Gladbeck erfahren möchten, lädt er uns zu einem Interview in seinen Garten ein.

Wie wir von ihm erfahren, gibt es in Gladbeck insgesamt zehn Kleingartenvereine auf einer Gesamtfläche von 231.798 Quadratmetern. Zu ihnen zählen die Kleingartenanlagen Allinghof, Fuhrpark, Am Nordpark, August Wessendorf, Offermannshof, Am Stadion, Koopmannshof, Am Nattbach, Am Rosenhügel und Im Linnerott, dessen 1. Vorsitzender Norbert Hecker uns in seinem Garten empfängt. Die Kleingartenanlage wurde 1932 im Stadtteil Butendorf gegründet und besteht aus fünfundneunzig Einzelgärten.

Norbert Hecker wurde am 26. Februar 1963 in Seppenrade bei Lüdinghausen geboren, obwohl seine Eltern zu diesem Zeitpunkt bereits in Recklinghausen wohnten. Doch da seine Mutter in Seppenrade aufgewachsen ist, wollte sie ihre Kinder in ihrem Heimatort zur Welt bringen und fuhr für die nahende Geburt extra ins Münsterland. Die Eltern von Norbert Hecker haben sich in Seppenrade kennengelernt, wohin es seinen aus Düsseldorf stammenden Vater als Automechaniker verschlagen hatte. Später, als seine Eltern längst ein Paar waren, zogen sie nach Recklinghausen, wo der Vater eine Anstellung fand. Dort besuchte Norbert Hecker auch von 1969 bis 1978 die Schule und hat im Anschluss eine Ausbildung zum Möbeltischler gemacht, die er 1981 abgeschlossen hat. Danach baute er ein Jahr lang für Siemens in der ganzen Welt Messe-Stände, worunter allerdings seine Kontakte und Freundschaften sehr gelitten haben. So entschloss er sich, doch lieber wieder ortsansässig zu werden und hat zunächst für ein Möbelhaus in Herten Möbel und Küchen montiert. Es folgte eine Beschäftigung in der Spedition Knecht in Gelsenkirchen-Buer, bei der er Auslieferungen für Versandhäuser durchgeführt und Küchen sowie Möbel montiert hat. Im Jahr 2010 hatte er jedoch auf dem Weg von der Arbeit einen schweren Verkehrsunfall, den er zwar überlebte, der ihn aber zum Frührentner machte.

Seit dem Jahr 1997 besitzt er einen Garten in der Kleingartenanlage Im Linnerott und ist seit Februar 1998 im Vorstand tätig. Zunächst war er als Gartenwart dafür zuständig, dass die Gemeinschaftsarbeit auf den gemeinsam genutzten Flächen in der Kleingartenanlage durchgeführt wurde. Im Jahr 1999 machte Norbert Hecker dann eine Ausbildung zum Fachberater für das Kleingartenwesen mit einer abschließenden Prüfung in Lünen, die sich über zwei Wochenenden und eine komplette Woche erstreckte, wobei die Landesschule Übernachtungsmöglichkeiten bot. Direkt im Anschluss daran hat er eine Ausbildung als Wertermittler, ebenfalls mit einer Abschlussprüfung, absolviert. Dazu erklärt er uns, dass eine Ermittlung immer dann erforderlich ist, wenn ein Pächter seine Kleingartenanlage aufgibt und verkaufen will. Da der Kleingartenverein dem „Bezirksverband Gladbeck der Kleingärtner e.V.“ angehört, der alle zehn Kleingartenvereine verwaltet und unterstützt, und selbst dem „Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V.“ unterstellt ist, hat sich Norbert Hecker bei seiner Ermittlung natürlich an Richtwerten zu orientieren, und in der Regel werden seine Wertermittlungen auch akzeptiert. Der neue Kleingartenbesitzer muss den Vorbesitzer für die Parzelle mit dem Gartenhaus und eventuellen Nebenanlagen finanziell entschädigen und zusätzlich eine jährliche Pacht von 26,5 Cent pro Quadratmeter bezahlen. Der Bezirksverband, so erläutert uns Norbert Hecker, pachtet dazu von der Stadt das Kleingartengelände, deren einzelne Parzellen in der Größenordnung von 300 bis 500 Quadratmetern liegen. Voraussetzung für den Kauf eines Kleingartens ist eine Mitgliedschaft im Verein, die für ein Ehepaar fünfundvierzig Euro im Jahr beträgt. Von diesem Geld müssen Erneuerungen und Ausbesserungen am Vereinsheim und in der Anlage bezahlt oder auch Geräte, wie beispielsweise Heckenscheren für die Arbeiten in den Gemeinschaftsanlagen, angeschafft werden.

Der Vorstand wird für vier Jahre gewählt und trifft sich einmal im Monat zu einer Sitzung. Jährlich wird eine Versammlung abgehalten und der Vorstand, der aus zehn Mitgliedern besteht, vergibt die freigewordenen Parzellen. Dazu muss der alte Pächter bis zum dritten Werktag im Juni seinen Garten zum 30. November kündigen. Interessenten können sich beim Vorstand zu einem Gespräch anmelden. Dabei ist es Norbert Hecker wichtig, den potenziellen Pächter auch über seine Pflichten aufzuklären, die in einer Satzung festgelegt sind. Denn die Idee, die sich hinter der Nutzung eines Kleingartens verbirgt, ist es, jungen Familien die Möglichkeit zum Anbau von Gemüse, Salat oder Obst zu geben, das zum Eigenverzehr gedacht ist. Außerdem soll der Garten der Erholung dienen. Auf keinen Fall ist eine kommerzielle Nutzung erlaubt, bei der die Erträge verkauft werden! Wer den Zuschlag als neuer Pächter eines Gartens erhält, wird mehrheitlich entschieden.

Das Vereinsheim vom Kleingartenverein Im Linnerott kann für private Feiern gemietet werden, was bei den Leuten sehr gut ankommt, wie uns Norbert Hecker berichtet. Es wird aber auch für viele Vereinsaktivitäten genutzt. So wurde dort ein Bingo-Nachmittag für die Älteren abgehalten und ein Herbstfest sowie ein Wegefest gefeiert. Ganz großer Beliebtheit erfreut sich das jährlich stattfindende Sommerfest, an dem zahlreiche Besucher teilnehmen. Im Jahr 2013 haben sich die Kleingärtner mit verschiedenen Kostümen und einer Modenschau einem begeisterten Publikum präsentiert. Dazu haben sie zum Spaß der Zuschauer ihre Phantasie spielen lassen und sind als „Bauchladen-Grill“, „Angelteich“ oder „Karotte“ aufgetreten. Der zweite Tag des Sommerfestes ist ganz den Kindern gewidmet, es finden verschiedene Spiele und Aktivitäten sowie ein Kinderflohmarkt statt.

Selma Hecker mit ihrer Tochter Marie

Foto © Norbert Hecker

Der Bezirksverband, so erklärt uns Norbert Hecker, der seit dem Jahr 2012 Vorsitzender des KGV Im Linnerott e.V. ist, bewertet alle zwei Jahre die zehn Kleingartenanlagen in Gladbeck, wobei sie ihr Augenmerk auf bestimmte Kriterien legen. Die Kommission unterscheidet zwischen Kleinanlagen, die aus bis zu fünfzig Einzelgärten bestehen und Großanlagen mit mehr als fünfzig Einzelgärten. Die schönsten Anlagen werden jeweils im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung mit der „Goldenen Rose“ prämiert. Dem Kleingartenverein Im Linnerott, so erzählt uns Norbert Hecker nicht ohne Stolz, wurde dieser Preis für die schönste Großanlage sogar schon zwei Mal hintereinander in den Jahren 2010 und 2012 verliehen und die Kleingärtner hoffen, diesen Preis auch noch ein drittes Mal in Empfang nehmen zu können. Zu verdanken ist die Auszeichnung allen Mitgliedern, die in Gemeinschaftsarbeitsstunden die Anlage pflegen.

Bereits im Jahr 2000 ist Norbert Hecker von Horst nach Gladbeck gezogen, um seinem schönen Garten näher zu sein. Seit 2010 ist er mit Selma verheiratet und mit den beiden Kindern verbringen sie gerne ihre Nachmittage und Abende in ihrem schönen Garten. Wenn er es sich bei einem kühlen Bier und einer leckeren Bratwurst in der friedlichen Umgebung gut gehen lässt, möchte er mit niemandem tauschen!

![]()

Walter Hüßhoff begleitet uns zu einem Termin in die Brüggenstraße zum Haus von Wilhelm Weiß, der als Vorstandsmitglied dem „Bürgerschützenverein Wilhelm Tell 1928 e.V.“ angehört. Nachdem Walter Hüßhoff uns mit dem ehemaligen Schützenkaiser bekannt gemacht hat, verabschiedet er sich gleich wieder, da er noch einen anderen Termin wahrnehmen muss. Wilhelm Weiß führt uns unterdessen ins Souterrain, wo er sich ein kleines Büro mit einer gemütlichen Sitzecke eingerichtet hat. Auf dem Kotten seines Großvaters, nur ein paar Meter von seinem heutigen Wohnhaus entfernt, wurde er am 22. Mai 1934 geboren und ist auch dort aufgewachsen. Während des Krieges im Jahr 1940 war seine Einschulung in die damalige Kreuzschule. Auch wenn er von für die Bevölkerung gefahrvollen Bombenangriffen auf die umliegenden Industrieanlagen, wo auch Treibstoff für Flugzeuge hergestellt wurde, zu berichten weiß, so musste seine Familie während des Krieges und in der Nachkriegszeit zumindest keinen Hunger leiden. Der Kotten des Großvaters ermöglichte ihnen einen eigenen Gemüseanbau und die Haltung von Schafen, Schweinen und Federvieh.

Wilhelm Weiß stammt aus einer Handwerksfamilie, sein Großvater war Steiger auf der Schachtanlage Graf Moltke 3/4 und sein Vater w...