- 224 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Die Sammlung der Schriften von Pfarrer Nikola Reinartz geht auf umfangreiche Archivarbeiten des Verfassers in den Jahren 2001 bis 2013 zurück, als historische Texte der Dorfchronik Kreuzweingarten für Internetzwecke digitalisiert wurden. Diese kamen zunächst unter der Domain woenge.de ins Internet und bildeten den Grundstock zur Heimatforschung und Literatur rund um den kleinen Euskirchener Stadtteil. Mit Zunahme des Umfanges entstanden später die eigenen Internetseiten nikola-reinartz.de und nikolaus-reinartz.de, deren meiste Inhalte sich nun in Buchform wiederfinden.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Nikolaus Reinartz von Heinrich Klein im PDF- und/oder ePub-Format. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

eBook-ISBN:

9783735710659Auflage

31910

Die alten Glasgemälde im Kreuzgange der Abtei Steinfeld i. d. Eifel.

Eine Entdeckungsgeschichte.

Von geistl. Rektor N. Reinartz, Aachen-Soers.

(Veröffentlichung: Eifelvereinsblatt, Nr. 12, 1910, S 311-314.)

In Heft XVI des Trierischen Archivs veröffentlicht soeben Dr. Oidtmann ein in der dortigen Stadtbibliothek befindliches Verzeichnis alter Gemälde im Kreuzgange der ehemaligen Prämonstratenser-Abtei Steinfeld i. d. Eifel aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der durch seine Geschichte der rheinischen Glasmalerei bekannte Verfasser schreibt daselbst: „Steinfeld besaß gemäß diesem Verzeichnisse einen außerordentlich inhaltsreichen Fensterschmuck, eine Bilderbibel in des Wortes wahrer Bedeutung, erläutert durch entsprechende Schriftstellen. Jedenfalls standen die Glasgemälde von Steinfeld den viel erwähnten von Hirsau nicht nach.“ Bekanntlich war es kein geringerer als Lessing, der in seinen „Wolfenbüttler Fragmenten“ den Zusammenhang der Fensterbilder der alten schwäbischen Benedikter-Abtei mit den Darstellungen der „Biblia pauperum“ eingehend erörtert hat. Auch der großartige Bilderzyklus in dem altehrwürdigen Eifelkloster ist in Anlehnung an die Armenbibel entstanden, übertrifft dieselbe jedoch noch an Reichhaltigkeit. 26 meist dreigeteilte Fenster stellen in über 60 Hauptbildern das ganze Werk der Erlösung dar, angefangen von der Erschaffung und dem Sündenfall bis zum Weltgericht und zur Vollendung, während jene deren meist nur 40, höchstens 50 bietet. Auch ist die Anordnung des Stoffes eine selbständige und viel freiere. Die Darstellungen der Erlösungsgeschichte selber nehmen die ganze obere Breite der Fenster ein, die alttestamentlichen Vorbilder und erläuternde Schrifttexte sind in die Bögen und Maßwerklichten verwiesen, während auf den Blättern der Biblia picta bekanntlich die Typen ihr Gegenbild flankieren. Von besonderem historischen Werte sind sodann bei den Steinfelder Bildern die jedesmaligen Angaben der Stifter, welche oft mit Wappen und Jahreszahl die untere Hälfte der Fensterbahnen ausfüllen. Interessant und wiederum an Hirsau erinnernd sind noch drei weitere (Erker?) Fenster, welche wohl auf den Springbrunnen im Garten des Kreuzganges hinausgingen, die ebenfalls, wie Merian in seiner Topographia sueviae bemerkt, „Bildnisse deß Alten und Neuen Testaments, so von den Brunnen seind“, jedoch außerhalb des obenerwähnten Zyklus, enthalten. Dr. Oidtmann schließt seine Veröffentlichung mit den Worten: „Leider sind die kostbaren Denkmäler der Glasmalkunst, die einst den Kreuzgang von Steinfeld zierten, für uns auf immer verloren. Das kleine Heftchen der Trierer Stadtbibliothek hat es wenigstens ermöglicht, die Erinnerung an die einstige Pracht und Herrlichkeit urkundlich festzulegen und wachzuhalten!“

Also: „vitrea fracta“ in Steinfeld gerade so wie in Hirsau? Zerbrochene Scherben, entschwundene Herrlichkeit? Ehe jedoch der geneigte Leser, der sich für dergleichen nicht interessiert, hier seine Lektüre mit einem vorschnellen Urteile abbricht, möchte ich ihn bitten, sich noch ein wenig in Geduld zu fassen und einmal der Ordnung nach zuzuhören, wie ich fast zu gleicher Zeit, als jenes vergilbte Heftchen in Trier aufgestöbert wurde, dazu kam, bezüglich unserer Steinfelder Glasgemälde in London eine nicht minder wertvolle Entdeckung zu machen. Freilich dürfte diese Methode einem Gelehrten, der alles gleich in drei Worten wissen möchte, etwas langweilig vorkommen; aber – hier darf ich mich wirklich auf Lessing berufen, der in der gleichen Abhandlung dieselbe befolgt und damit verteidigt, daß sie dem, welcher einmal auf die nämliche Fährte stoßen sollte, manche Mühe ersparen kann, wenn er sieht, welche Wege und Auswege ich dabei genommen habe, zu geschweigen, daß oft die Art, wie man hinter eine Sache gekommen ist, ebenso interessant ist wie die Sache selbst.

Ich befand mich in einem jener „Bücherställe“, wie sie sich in London unweit von Charing Cross eine ganze Straße hindurch Laden an Laden hinziehen; keine modernen Antiquariate mit geordneten Beständen und Verzeichnissen, sondern wo die Bücher stoßweise auf Haufen liegen und der Bücherfreund einfach hinzutritt, um zu sehen und zu kaufen, was ihm beliebt. Meine Absicht war eigentlich nur einen Bädeker von Großbritannien zu erstehen, um von der Hauptstadt, wo mich die Verhandlungen des XIX. internationalen eucharistischen und des I. internationalen moral-pädagogischen Kongresses mehrere Wochen festgehalten hatten, noch einen Abstecher landeinwärts nach Norwich zu unternehmen. Wollte nämlich wissen, was von jenen „vitreis fenestris pretiosissimi artificii“, wie die alten, auch geschichtlich bedeutsamen Glasfenster des ehemaligen Zisterzienserklosters Mariawald bei Heimbach in der Ordenschronik gerühmt werden (Eifilia sacra II, 122) noch erhalten sei. Im Jahre 1903 hatte bereits Rev. Dundas Harford, damals Vikar an der Stephanskirche in Norwich, einen Aufsatz veröffentlicht: St. Stephens East Window and the Volcanic (?) Eiffel. Dort heißt es in einer Beschreibung des aus ganz verschiedenartigem Glaswerk zusammengesetzten Hochfensters genannter Kirche: „Die verloren gegangenen Bilder sind durch große Figuren ersetzt worden, die von dem aufgehobenen Kloster Mariawald nach England überbracht wurden. Das Glas ist aus der Kölnischen Schule und stellte an jeder Seite zwei Edelfrauen aus der Linie Jülich-Kleve dar, von denen die zur Rechten wahrscheinlich Maria, die Mutter Annas von Kleve 1) ist. Darunter steht die (leider dem Zusammenhange entrissene) Inschrift, ‚zu Katzenellenbogen 1513’. Ferner befindet sich daselbst ein St. Christophorus mit dem Wappen von Manderscheit und Blankenheim, und ein Johannes der Täufer, der für die Seelen beim Jüngsten Gericht Fürbitte einlegt (?)“.

Gleichzeitig lag mir damals aber noch ein anderes englisch geschriebenes Buch im Sinn, welches ich vor Jahren mir einmal notiert hatte: „Geistergeschichten eines Altertumsfreundes“, in welchem sich eine Erzählung befinden sollte, „Der Schatz des Abtes Thomas von Steinfeld“. Was weiß dieser Engländer von einem Schatz des Abtes Thomas? wie kommt der überhaupt an Steinfeld, das heut so weltvergessen abseits der großen Touristenstraße und der Eisenbahn auf seiner einsamen Eifelhöhe liegt? Der Gedanke hatte mich beständig verfolgt. So frug ich denn noch, nachdem ich vergebens nach einem Bädeker gesucht hatte, ob vielleicht dieses Buch bekannt oder vorhanden sei. Der Antiquar zuckt mit den Achseln: das weiß er selbst nicht. Ich will mich also verabschieden; da, als ich die Hand von dem Bücherstoße, an dem ich gestanden, aufhebe, fällt mein Blick auf das Buch, auf dem zufällig meine Hand geruht hatte, und – in großer schwarzer Schrift starrt es mir von grobem weißen Leinenband entgegen: „Ghost stories of an Antiquary“… Der Buchhändler selbst ist baff, für ein paar Schilling überläßt er mir gern das Gewünschte. Es sollte mich weit bedeutenderen Ueberresten rheinischer Glasmalerei als die in Norwich sind, auf die Spur bringen.

Seltsam genug begann die Geschichte vom Schatze des Abtes Thomas mit einem langen lateinischen Zitate, welches einer Anmerkung zufolge einem heutzutage ziemlich selten gewordenen außerordentlich weitschweifigem Buche „Sertum Steinfeldense Norbertinum“ – gedruckt zu Köln bei Christian Albert Erhardt 1712 – entnommen war. In deutscher Uebersetzung lautete es wie folgt: „Bis auf den heutigen Tag ist unter den Konventualen viel die Rede von einem verborgenen Schatze jenes Abtes, welchen die Steinfelder oft jedoch bisheran vergeblich gesucht haben. Man sagt nämlich, Abt Thomas habe selber, als er noch in den besten Jahren war, eine ungeheuer große Menge Goldes irgendwo im Kloster vergraben; oft gefragt, wo es läge, habe er lächelnd geantwortet: ‚Job, Johannes und Zacharias werden es euch oder euren Nachkommen schon verraten’; bisweilen auch hinzugefügt, er werde dem, welcher es finden würde, keineswegs grollen. Unter anderem ist von diesem Abte bemerkenswert, daß er ein großes Fenster im östlichen Teil des Südschiffes seiner Kirche mit ausgezeichneten Glasgemälden angefüllt hat, was auch daselbst sein Bild und Wappen bezeugen. Auch stellte er die Wohnung des Abtes fast ganz wieder her, und legte einen Brunnen im Hofe derselben an, den er mit schönen Marmorreliefs schmückte. Er starb eines ziemliches plötzlichen Todes in seinem 72. Lebensjahre.“

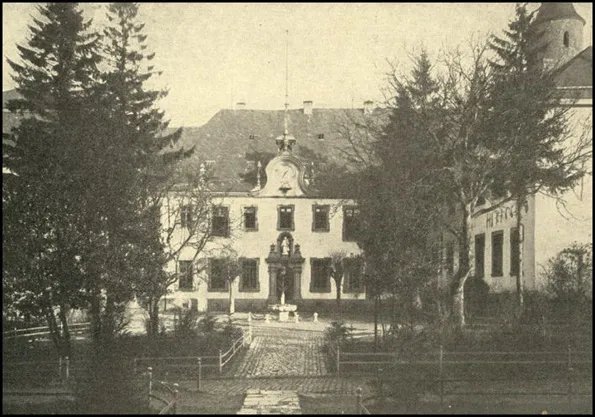

Kgl. Erziehungs-Anstalt Steinfeld (Hauptgebäude 1738).

Mein erster Gedanke bei der Lektüre dieser mir bis dahin unbekannten Geschichtsquelle war der, sollte ich vielleicht den Ueberresten der alten Steinfelder Bibliothek, von deren Bedeutung noch heute der Bibliotheksaal Zeugnis ablegt, auf die Spur gekommen sein. Wie diese einst zerstreut und verschleudert worden war, wusste ich ja aus Boos’ Eufalia. Mit gespanntestem Interesse las ich in der Geschichte vom Schatze des Abtes Thomas weiter: „Der Gegenstand, mit welchem Mr. Somerton, unser Altertumsfreund, sich beschäftigte, als er auf die Stelle im „Sertum“ stieß, waren Nachforschungen über den Verbleib der Glasgemälde der Abteikirche von Steinfeld gewesen. Kurz nach der Französischen Revolution waren nämlich eine sehr große Menge gemalter Scheiben von den aufgehobenen Abteien Deutschlands und Belgiens nach England gekommen, wo sie viele Pfarrkirchen, Kathedralen und Privatkapellen schmücken. Die Abtei Steinfeld gehörte nun zu den bedeutendsten dieser unfreiwilligen Beisteuerer zu unsern Kunstschätzen, und der größte Teil seiner Fenster kann noch ohne viele Schwierigkeiten identifiziert werden, sei es mit Hilfe der zahlreichen Inschriften, die sich auf den Platz beziehen, sei es der Darstellungen, welche mehrere in sich abgeschlossene Zyklen umfassen. Das angeführte Zitat hatte nun unsern Altertumsforscher auf eine neue Fährte gebracht. In einer Privatkapelle – gleichviel wo – hatte er drei große Figuren, welche eine jede eine ganze Fensterbahn einnahmen und augenscheinlich das Werk eines Künstlers waren, gesehen. Der Stil ergab klar, daß es ein deutscher Meister aus dem 16. Jahrhundert war; aber bisheran war die nähere Bestimmung ein Rätsel gewesen. Sie stellten dar – man wird erstaunt sein, das zu hören – den Patriarchen Job, den Evangelisten Johannes und den Propheten Zacharias; ein jeder von ihnen hielt ein Buch, alle mit einer Stelle aus seinen Schriften. Natürlich hatte Mr. Somerton sich dieselben notiert; die Stelle bei Job lautete: ’Das Gold hat seine Stelle, wo es verborgen ist’; in der Rolle des hl. Johannes stand: ‚Sie haben auf ihren Kleidern eine Schrift, welche niemand kennt’ und Zacharias endlich hatte: ’Auf einem Stein sind sieben Augen.’ Unser Forscher hatte es sich nie erklären können, warum diese drei Personen in einem Fenster zusammengestellt worden waren. Bestand ja keinerlei Zusammenhang zwischen ihnen, sei es nun in geschichtlicher, symbolischer oder dogmatischer Beziehung, und er konnte nur vermuten, daß sie zu einer großen Serie von Propheten und Aposteln gehörten, welche etwa die Chorfenster einer geräumigen Kirche füllten. Aber die Stelle aus dem „Sertum“ hatte die Situation ganz verändert, indem sie zeigte, daß die Namen der genannten, in den Fenstern der Kapelle von Lord D. dargestellten Personen beständig auf den Lippen Abt Thomas von Eschenhausen in Steinfeld gewesen waren, und daß derselbe ein Glasgemälde in dem Südflügel seiner Abteikirche wahrscheinlich ums Jahr 1520 hatte ausstellen lassen. Die Vermutung lag nicht allzu ferne, daß die...

Inhaltsverzeichnis

- Hinweise

- Übersicht

- Inhaltsverzeichnis

- Zur Archivarbeit

- Übernahme der Reinartz’schen Schreibweise3. Abkürzungen

- Abkürzungen

- Mitarbeit am Projekt

- Vorwort

- Veröffentlichungen 1910-1939

- Wortindex

- Abbildungsindex

- Anhang

- Impressum