eBook - ePub

Ländliche Genossenschaften

Beiträge zur 5. Tagung zur Genossenschaftsgeschichte am 05. und 06. November 2010 im Warburg-Haus in Hamburg

- 168 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Ländliche Genossenschaften

Beiträge zur 5. Tagung zur Genossenschaftsgeschichte am 05. und 06. November 2010 im Warburg-Haus in Hamburg

Über dieses Buch

Die jährliche Tagung zur Genossenschaftsgeschichte in Hamburg befasste sich 2010 mit ländlichen Genossenschaften. Im vorliegenden Tagungsband sind die Referate abgedruckt.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Ländliche Genossenschaften von Heinrich-Kaufmann-Stiftung im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Business allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Das Beispiel einer ländlichen Konsum-Genossenschaft

Der Haushaltsverein und die Konsum-Genossenschaft in Wennigsen 1886 - 1994

- Die Coop-Geschichtsgruppe - wir über uns

- Entscheidend ist die Wertschöpfung

- Die Gründungen ländlicher Konsum-Genossenschaften

- Gründungswelle vor 1900

- Einige Unterscheidungen auf Einzelhandelsebene

- Situation im Deisterland und andere Regionen

- Industrialisierung um 1890

- Vorbilder aus Schöningen, Sachsen und anderswo

- Der Haushaltsverein Wennigsen in einer kurzen Übersicht

- Örtliches Marktpotential

- Gründerjahre in Wennigsen - Selbsthilfe in allen Lebensbereichen

- Leitbild und Grundsätze

- Selbstverwaltung und örtliche Zielsetzungen

- Systemergänzungen

- Örtliche Unruhen und Streiks

- Weiterentwicklung in den Krisenjahren

- Neue Leistungen und hohe Rückvergütungen

- Staatliche Liquidation

- “Staatsziele und Gleichschaltung”

- Umgründungen im ländlichen Raum

- Wiederaufbau in der Nachkriegszeit

- Allgegenwärtige Mangelsituation

- Unterstützung durch die Siegermacht

- Neuanfang - der Krieg hatte Lücken gerissen

- Wagnisse und Änderungen - weitere Filialen vor Ort

- Neue Wirtschaftsordnung

- Handelskonzentration oder das Ende der Ehrenamtlichkeit

- Mobilität, Ladensterben und neues Nachfrageverhalten

- Nahversorgung kontra Einkaufszentrum

- Coop-Markt - letzte Neueröffnung 1968

- Unternehmens-Verkauf

- Lokale Kaufkraft - das Zukunftsproblem im ländlichen Raum

I. Coop- Geschichtsgruppe - wir über uns

Die Tagung zur Genossenschaftsgeschichte findet nunmehr bereits zum fünften Mal statt. Aus der Vielfalt unserer Themenkomplexe wurde diesmal das Thema <Ländliche Genossenschaften> festgelegt. Dies ist zunächst eine alltagsspezifische Perspektive, die jedoch aufgrund der sich abzeichnenden Verödung des ländlichen Raumes in neue Zusammenhänge gestellt werden muss. Unser primäres Geschichtsthema ist also gleichermaßen eine aktuelle Thematik.

Die Coop-Geschichtsgruppe-Niedersachsen wurde 1992 von den Mitarbeitern der Coop-Gruppe gegründet. Die Mitglieder (aktive und ehemalige MitarbeiterInnen, auch Interessierte anderer Einzelhandelsbranchen) haben das Geschichtswerk ehrenamtlich erarbeitet.

Unser Auftrag

Die Konsumgenossenschaften waren Zusammenschlüsse von Familien, die in eigener Regie den Einkauf, häufig auch die Produktion, von Lebensmitteln und Gebrauchsgütern organisierten. Hier griff man auf allgemeine englische Erfahrungen und praktischer Vorbilder aus Sachsen und Schöningen/Helmstedt zurück. Diese Handelsgeschichte ist in weiten Teilen zugleich eine Sozialgeschichte, denn wichtige gesellschaftliche und gemeinnützige Entwicklungen wurden in diesen Perioden von ihren Mitgliedern erarbeitet und zu hoher Effektivität entwickelt.

Die Coop-Geschichtsgruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Entwicklung als eine durchgehende Bildgeschichte darzustellen. Seit 1990 wurden dazu die Dokumente zusammengetragen und im Jahr 1994 erstmalig einem breiten Publikum präsentiert. Diese Materialien standen anschließend immer wieder Interessierten (Studenten, Archiven, Heimatmuseen, Mitarbeitern) zur Verfügung. Eine letzte Präsentation mit einer breiten Palette von Dokumenten erfolgte im Jahr 2005. Anschließend wurde das Geschichtswerk digitalisiert und mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgeführt.

Konsum - Coop - Depot - PLAZA in Niedersachsen

Der <Konsum>, so die Bezeichnung im Sprachgebrauch, war in Stadt und Land vertreten. Die Konsumgenossenschaften prägten den Einzelhandel in Niedersachsen seit deren ersten Gründungen im Jahre 1867 bis hin zum Marktaustritt im Jahre 1994 wesentlich mit. Von einigen Ausnahmen abgesehen sind nun die Konsumgenossenschaften sowie deren Nachfolger – jetzt in der Rechtsform der AG – im Verlaufe der Handelskonzentration ausgeschieden, wie zahlreiche andere Filialunternehmen unseres Landes ebenfalls. In der heutigen Präsentation fokussieren wir auf die Ländliche Konsumgenossenschaft, die im Rahmen der Geschichtswahrung vernachlässigt wurde.

Archiv

Die Bildgeschichte ist auf zwei CDs abgelegt und steht den Interessierten zur Verfügung. Neben einigen genossenschaftlichen Kapiteln liegt das Schwergewicht auf der Tätigkeit der Konsumgenossenschaften in Niedersachsen.

II. Entscheidend ist die Wertschöpfung

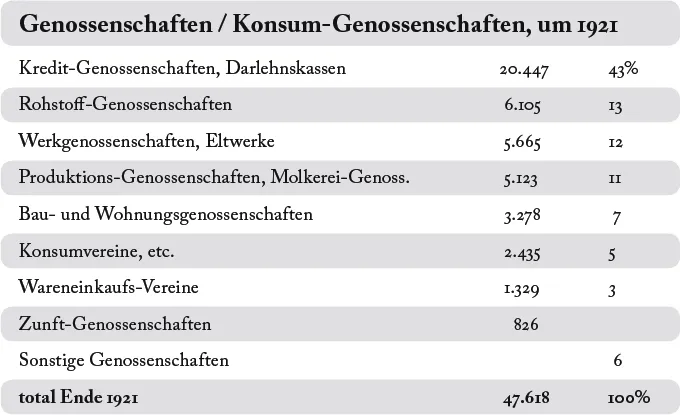

Das Genossenschaftswesen ist eine nahezu europaweite Entwicklung, die landestypische Schwerpunkte aufweist. In unserer Volkswirtschaft erlebte das Genossenschaftswesen in der Kaiserzeit seine ersten Höhepunkte. Um 1920, also in der Zeit der <Weimarer Republik>, der Inflation und großen Krisen, wurden etwa 50.000 Unternehmen gezählt. Die Konsumgenossenschaften waren mit 5% in diese Wirtschaftsordnung einbezogen.

Die Haushaltsvereine und Konsumgenossenschaften konnten einen wirtschaftlichen Marktanteil von 10 bis 15% an sich binden. Der wahre Erfolgsfaktor kann rückblickend aber mit den Begriffen <Sicherung der Lebensqualität>, <bescheidener privater Wohlstand> und <Wohlfahrt für das Bonum Commune> umschrieben werden.

Kleine Genossenschaften

Die Geschichte der Konsumgenossenschaften in Niedersachsen wird erfahrungsgemäß auf die Genossenschaften in den Städten abgestellt, da diese aufgrund der großen Mitgliederanzahl ihre Entwicklung papiermässig dokumentierten. Die konsequente Einbindung der Mitglieder in das Genossenschaftsleben wurde in einem Leitbild fixiert und wurde anschließend geradlinig und nachdrücklich umgesetzt. So zählen Protokolle, Jubiläumsschriften und kleinere Bildabhandlungen zum Instrumentarium der genossenschaftlichen Kommunikation. Ein Jahrhundert später steht uns für diesen Sektor noch ausreichendes Material zur Verfügung.

Dagegen ist eine andere Situation im ländlichen Bereich vorherrschend, die praktisch unkommentiert ist. Allerdings stellten sich die „kleineren“ Genossenschaften im Rahmen von Verbandstagungen oder auf Einkaufsveranstaltungen nicht hinten an, sondern wurden als vollwertige Mitglieder in den Gremien anerkannt. Der Reiz und die Dynamik der kleinen Erst-Gründungen lassen sich in den Verbandsschriften überzeugend und mit einem gewissen Glanz nachvollziehen.

Ländliche Konsumgenossenschaften

So genannte „kleine“ Genossenschaften brachten Anträge ein, entwickelten Strategien zur Entwicklung ihres Wirtschaftsraumes und verwiesen auf sozial-gesellschaftliche Problemstellungen. So sind beispielsweise die KG Norderney (veräußert um 1998), die KG Bokeloh bei Wunstorf, die KG Siber am Harz und zahlreiche andere in Wahrung ihrer Rechte „in der ersten Linie aufgetreten“. Einige Bilder dieser Zeit erinnern an das Leben auf dem Lande, welches sich in allen Merkmalen von Stadtleben abhob. Selbst noch in den Jahren der Regionalisierung um 1970 entstand der Eindruck, dass gerade diese Gruppe häufig zur Rechtfertigung anderweitiger Entscheidungen herangezogen wurde.

Die betriebswirtschaftliche Größe einer Konsumgenossenschaft wurde bereits zu Kaiserzeiten beileibe nicht als Ordnungsmaßstab anerkannt - dennoch sind gravierende Unterschiede zwischen Konsumgenossenschaften in den Städten und Dörfern seiner Zeit zu dokumentieren. Dementsprechend wurde für die heutige Geschichtstagung aus der Liste der kleineren KG stellvertretend der <Haushaltsverein Wennigsen> herausgenommen. Es ist eine Alltagsgeschichte, welche den Förderauftrag für und mit den Mitgliedern in differenzierten Phasen darstellt.

III. Die Gründungen ländlicher KG

1. Gründungswelle vor 1900

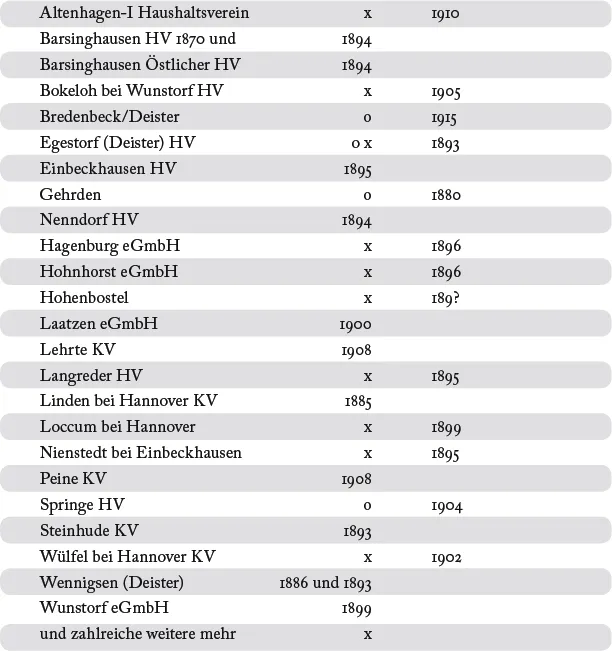

Als Beispiel einer ländlichen Konsumgenossenschaft wurde die <KG Wennigsen> ausgewählt, welches südlich von Hannover gelegen ist. Dies ist eine typische Gründung von 1886/1893, die sich in der Umgebung ähnlich abspielte. Dazu einige vergleichbare Gründungstermine, wobei die Orte mit einer Einwohneranzahl unter 1.000 mit einem x gekennzeichnet sind; die direkt angrenzenden Orte sind mit einem o markiert.

2. Einige Unterscheidungen auf Einzelhandelsebene

Die klassischen Unterschiede <Stadt-Land> sind heute weitgehend nivelliert und letztlich unbedeutend. In der Zeit der Gründungen, also um 1900, sind gleichwohl einige schwerwiegende Differenzen zu bedenken, die den Gründungsprozess und die Weiterentwicklung betreffen. Dies sind beispielsweise/ auszugsweise folgende Profile für die Zeit um 1910:

Mitgliederstruktur

- in der Stadt: aus allen Bereichen der so genannten “Mittelschicht”; auch Sozialkritiker, Gönner und (Bahn-, Post-)Beamte.

- auf dem Land: überwiegend Arbeitskräfte aus Handwerk und Industrie, Bergleute der Kali-, Gips- und Kohlenbergwerke.

Geldwirtschaft - Kaufkraft

- in der Stadt: regelmäßige Einkommen, Münzen und Geldumlauf, Kreditwesen, Bankhäuser und Filialen. Erste statistische Analysen bezüglich der landesweiten Kaufkraftunterschiede.

- auf dem Land: Zahlungsmittel sind ungebräuchlich, ersetzt durch Tauschwirtschaft. Die Löhne werden häufig verspätet ausgezahlt. Überwiegend befristete und allfällige Arbeitsverhältnisse.

Allgemeine Geschäftsentwicklung

- in der Stadt: die planbare Bevölkerungsentwicklung führt zu gestaltbaren Geschäftsfeldern. Es bilden sich Nachfragesegmente gleicher Einkommensgruppen.

- auf dem Land: Trennung von Wohn- und Arbeitsort führt zu variablen Situationen. Abhängigkeiten persönlicher Art charakterisieren die Geschäftsentwicklung.

Einsatz von Werbemitteln

- in der Stadt: reich verteilte Plakatwände und Litfass-Säulen. Werbung für Markenartikel auf Bahnhöfen und in Verkehrsmitteln. Regelmäßige Zeitungswerbung.

- auf dem Land: Mundpropaganda, Mitteilungen der Handels-Reisenden.

Schwerpunkte der Kunden-Nachfrage

- in der Stadt: standardisierte Nahrungs- und Genussmittel, auch chemisch-technische Produkte, Importwaren.

- auf dem Land: aufgrund der Selbstversorgung geringe Nachfrage im Lebensmittelbereich. Großer Bedarf an Werkzeug, an technischem Verbrauchsmaterial, Kleidung, Gebrauchsgütern. Gleichzeitiger Anschluss an die GEG und Raiffeisen-Genossenschaft.

Arbeitsabläufe in der KG

- in der Stadt: wöchentliche Belieferung der Verteilstellen mi...

Inhaltsverzeichnis

- Titelseite

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- GÜNTHER RINGLE: Anfänge, Entwicklung und Struktur des ländlichen Genossenschaftswesens

- MARTIN KLEINFELD: „Gute Butter aus Salzhausen“ - Molkereigenossenschaften in den Landkreisen Harburg und Lüneburg

- DETLEF MÖLLGAARD: Der Tilsiter und die Genossenschaften

- BURCHARD BÖSCHE: Das genossenschaftliche Krankenhaus Salzhausen

- FOLKERT MOHRHOF: Ländliche Genossenschaften in Lateinamerika

- JÜRGEN SAUER: Naturata Logistik in GrÜnsfeld

- HEINRICH TÖDTER: Über 100 Jahre Wasserleitungsgenossenschaften in der LÜneburger Heide

- HOLGER BLISSE: Deutschland und Österreich im Dialog: Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Gustav Marchet und die ersten ländlichen Genossenschaften in Österreich

- KAI RUMP: Ländliche Genossenschaften und ihr Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der LÜneburger Heide (1890-1930) Zwischenbericht eines Dissertationsprojektes

- DIETER HOEFER: „Das Netz muss engmaschig sein“ Die Kreditabteilungen (Bankabteilungen) der Bäuerlichen Handelsgenossenschaften

- VOLKER J. PETERSEN: Die ländlichen Genossenschaften in der Wende 1989/1990

- CORNELIA WUSTMANN: Genossenschaftliches Leben in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) der DDR – innerbetriebliche Organisation und Arbeitsweise

- BURGHARD FLIEGER: Elektrizitätsgenossenschaften im ländlichen Raum, dargestellt am Beispiel Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG)

- WOLFGANG SCHULZ: Der Haushaltsverein und die Konsum-Genossenschaft in Wennigsen 1886 – 1994

- PETER GLEBER: Lebensbilder der ländlichen GenossenschaftsgrÜnder Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Wilhelm Haas

- FABIAN ENGEL: Vom Bauernverein zum genossenschaftlichem Banking in NRW-die ländlichen Wurzeln der WGZ BANK

- MICHAEL STAPPEL: Ländliche Kreditvereine des 19. Jahrhunderts am Beispiel Obernburg am Main

- Kurzbiographien der Autorinnen und Autoren

- Impressum