![]()

1. Vernetzung nutzen

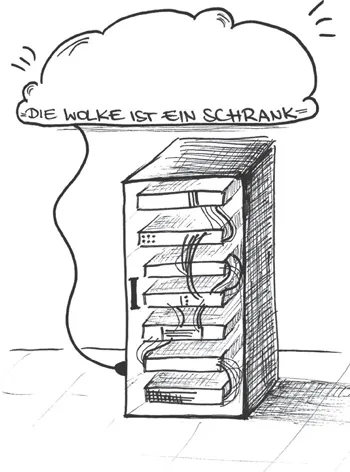

1.1. Vom Kabel zum Internet – die Wolke ist nur ein Schrank

Vernetzung ist ein Grundprinzip der Natur. Pflanzen, Tiere und auch Menschen betreiben sie seit Jahrtausenden. Das Bereitstellen, Austauschen und Bündeln von Ressourcen, Kräften und Informationen hilft, Anforderungen des (Über-) Lebens zu bewältigen und Entwicklungen und Entfaltung voranzutreiben. Mit der Entwicklung und Verknüpfung von Informationssystemen rückt vor allem die Bedeutung von Informationen, von Daten und letztlich von Wissen in den Vordergrund. Damit verbunden stellt sich die Frage, wer Informationen bereitstellt, verteilt und zugänglich macht.

Entstanden ist das Internet in den 1960er Jahren zunächst aus dem US-Militär und einigen Universitäten heraus. Der Begriff „Internet“ selbst tauchte erstmals 1974 auf. Während in den 80er Jahren erste Netzwerkdienste und E-Mail-Möglichkeiten in Deutschland angeboten wurden, erhielt die Mehrheit der Deutschen, nach der Freigabe des Internets zur kommerziellen Nutzung im Jahre 1990, Mitte der 90er Jahre Zugang zum weltweiten Netz.

„Das“ Internet als solches gibt es nicht, vielmehr besteht es aus vielen Einzelnetzen, die über Verbindungs-/ bzw. Austauschknoten mittels Glasfaserkabel weltweit miteinander verbunden sind. Entsprechend schwierig ist auch die Frage zu beantworten „wer“ eigentlich das Internet regulieren könnte und sollte – Firmen, nationale Staaten oder transnationale Einrichtungen? Was heute als „Cloud“, als Wolke beworben wird, ist nichts anderes als ein Schrank mit Rechnern und Kabeln, irgendwo. Nichts schwebt, lediglich die Lüfter summen.

Die Cloud ermöglicht es, von überall auf Daten und Programme zugreifen zu können. Damit verbunden ist auch ein neues Geschäftsmodell. Software und Speichermöglichkeiten werden nicht mehr gekauft und fest auf dem eigenen Rechner installiert. Vielmehr mietet man sich die Möglichkeiten und entrichtet einen monatlichen Betrag, Jahr für Jahr. Neben der rechtlich interessanten Frage, wo der Server steht und welche Datenschutzrechte gelten und anzuwenden sind, erschwert dieser „Service“ unter Umständen auch im Betrieb die Möglichkeit für Betriebsräte Änderungen an IT- Systemen durchzusetzen, da sie schlicht in dieser Anwendungsform nicht möglich sind.3

Die weltgrößten Internetknoten liegen in Amsterdam, London und Frankfurt/Main. Während in London Seekabel aus Amerika „an Land gehen“, laufen in Frankfurt a. M. Kabel aus Asien, Russland usw. zusammen. Gemessen am Datendurchsatz ist Frankfurt a. M. mit bis zu sechs Terabits4/sec. der weltweit größte Knotenpunkt. Nirgendwo sonst auf der Welt laufen mehr Daten durch Kabel und Rechner. Entsprechend groß ist das Begehren diverser Geheimdienste am Datenstrom teilzuhaben, obwohl bestehende rechtliche Regelungen enge Grenzen setzen. Dass man darüber durchaus unterschiedlicher Ansicht sein kann, zeigte sich 2016 als der Betreiber des Austauschknotens – die DE-CIX Management GmbH – wegen Überwachungstätigkeiten durch den BND Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Inneren, beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einreichte. Das Verfahren läuft noch (Stand Juni 2018).

Ein Interesse an Daten haben neben Geheimdiensten vor allem Unternehmen, die Internetdienste und -inhalte anbieten bzw. das Internet als Vertriebsmöglichkeit von Waren und Dienstleistungen nutzen. Je mehr Daten gesammelt werden können, so die Hoffnung vieler Unternehmen, umso besser lassen sich weitere „passgenaue“ Angebote vermarkten, weitere Kundenkreise erschließen, Trends vorhersehen und letztlich auch besser Produkte und Dienstleistungen verkaufen.

Viele Geschäftsfelder und Tätigkeiten sind daraus entstanden mit dem Ziel einen endlosen Strom individueller Bedürfnisse und Wünsche zu generieren und somit für ein nie versiegendes Wachstum zu sorgen. Wer von ständigen Software Updates geplagt wird, versteht was gemeint ist. Gerade erst hat man sich an die neue Software gewöhnt, wird auch schon ein neues Update eingespielt. Die Folge: „lebenslängliches“ Lernen von Dingen, die wir vielleicht nie lernen wollten. Lernen, ein lebensbegleitender individueller Prozess wird, wird so zur beliebigen Pflicht.

Fand Jahrhunderte lang ein Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage überwiegend auf regionalen Märkten statt, so wird heute nur noch ein kleiner Teil der Waren, die wir täglich konsumieren lokal produziert, angeboten und immer weniger auch lokal gekauft – und vor Ort Steuern entrichtet. Wie früher bedeutet auch heute Vernetzung ein Austausch über Grenzen hin weg. Durch die zunehmende Geschwindigkeit und Menge an Waren und Dienstleistungen, die digital gehandelt werden, hat sich mit der digitalen Vernetzung der Markt insgesamt mit all seinen Notwendigkeiten der Herstellung, Finanzierung und Vermarktung grundlegend verändert. Die Möglichkeit Produkte und Dienstleistungen global anzubieten bedeutet auch sich einer größeren Konkurrenz auszusetzen. Wer mithalten will, muss stets Neues anbieten, innovativ sein. Die vermeintliche „Erneuerung“ (lat. innovare) führt dazu in immer kürzeren Abständen Bestehendes einer ständigen Entwertung auszusetzen: Was heute neu ist, ist morgen alt und über morgen Müll – Innovation als Destruktion.

Vernetzung bietet die Möglichkeit, einen Austausch über Grenzen hinweg zu ermöglichen, neue Märkte zu erschließen und sich neue Produkte und Möglichkeiten anzueignen. Zugleich bedeutet es aber auch, Produktions- und Konsumtionsprozesse zu beschleunigen und den Ressourcenverbrauch zu erhöhen. Nicht zuletzt benötigt die Bereitstellung von digitalen Netzen selbst, (Knoten, Leitungen und Servern etc.) erhebliche Mengen an Energie5 und Rohstoffen. Ohne Vernetzung, ohne den weiteren Ausbau von Netzwerken wäre jedoch eine die Lebens- und Arbeitswelt durchdringende Digitalisierung nicht möglich. Schwingt mit dem Digitalisierungsbegriff ein Hauch von Entstofflichung mit, so erdet die Erkenntnis aus frühen Computerkursen der 80er Jahre als man noch darauf hinwies: Ohne Hardware keine Software.

1.2. Industrie 4.0 – Maschinen bauen (keine) Maschinen

„Industrie 4.0“ ist die konsequente Vernetzung aller an der Produktion bzw. Dienstleistung beteiligter Prozesse, Materialien, Maschinen und Menschen. Vom Design des Angebots, dem Auftragseingang über die Materialbeschaffung, die Produktion bis hin zum Vertrieb. Selbst bei der Personalsuche können Plattformen, Such- und Auswahlalgorithmen behilflich sein. Es muss nicht mehr alles in einem Betrieb, in einem Unternehmen gemacht, produziert, bereitgestellt werden. Vieles kann zerlegt, ausgegliedert und vergeben werden. Nach Überall. Nach überall wo man glaubt, dass es billiger, schneller – vielleicht auch besser gemacht werden kann. Horizontale Wertschöpfung nennt man das. Sie reicht bis dort hin, wo die Sonne untergeht. Dort wird gearbeitet während wir schlafen – und umgekehrt. Wer nicht verschlafen will, sollte früh aufstehen, lange wach bleiben und bereit sein. Die Festlegung täglicher Arbeits- und Ruhezeiten erscheint da wie aus einem anderen Jahrhundert, Jahrtausend. Wer Arbeitnehmenden vorschreiben will wann sie E-Mails lesen, Anfragen oder Telefonate beantworten, wird als „Freiheitsentzieher“, „Familienglückbehinderer“ und dergleichen mehr gebrandmarkt. Wir wollen frei entscheiden wann und wie lange wir uns verausgaben und vermarkten. Koste es was es wolle. Crowd6- und Klickworker sind die neuen Formen der Beteiligung. Wer will kann sich auf einer Plattform7 anmelden und sich um Klein- und Kleinstaufträge bewerben – völlig frei. Keine Sozialabgaben.

Es wird selten zum Leben und schon gar nicht für die Rente reichen. Es verdeutlicht aber den Trend, sich mit mehreren (Neben-) Jobs den Lebensunterhalt zu finanzieren bzw. die Möglichkeit für Unternehmen Aufgaben aus dem Betrieb auszulagern und den Druck auf die Belegschaft im Betrieb zu erhöhen. Die skizzierten technischen Möglichkeiten digitaler Vernetzung bergen das Potential, Beschäftigungs- und Lohnstrukturen grundlegend zu verändern – on Demand, abgerechnet im Stundentakt ohne Festanstellung, ohne Tarif, flexibel. Jeder vertritt sich selbst, alleine. Digitalisierung beschleunigt die Ökonomisierung.

Die Arbeitnehmenden konkurrieren aber nicht nur untereinander, Vernetzung sei Dank weltweit, immer mehr konkurrieren Menschen mit Maschinen. Weltweit sind derzeit ca. 1,5 bis 1,75 Mio. Rob...