![]()

Die Jahre 1526-1530 sind geprägt von der groβen Arbeit, die neue evangelische Kirche aufzubauen. Auf dem Reichstag in Speyer 1526 erhalten die Landesfürsten weitgehend Macht, die kirchlichen Verhältnisse zu ordnen.

Die sächsische Kirchenvisitation von 1526 deckte auf, wie schlecht es in den Kirchengemeinden um das grundlegende Wissen über das Christentum bestellt war. Deshalb arbeiten Luther und Melachthon 1528 Das sächsische Visitasbuch aus. Das Buch enthält auch ein Trauungsritual, das Luther einführen möchte. Für den Unterricht gibt Luther 1529 Den kleinen Katechismus heraus , der für die Kinder gedacht ist, und Den groβen Katechismus, der eine Anleitung für den Pfarrer oder Lehrer ist.

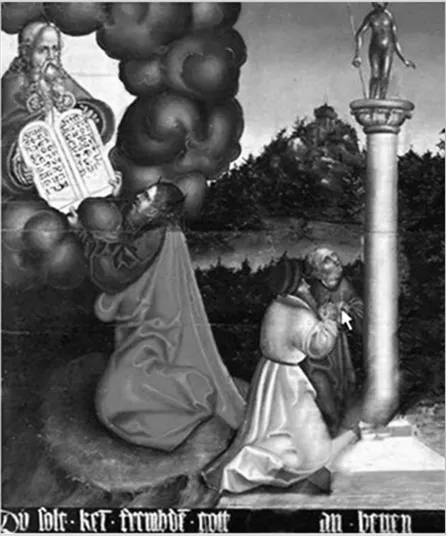

Luthers Kleiner Katechismus von 1529 ist das bekannteste christliche Lehrbuch in unserem Teil der Welt. Er ist auch einer der Grundsteine der Bekenntnisschriften der dänischen Kirche. Der Kleine Katechismus enthält Fragen und Antworten über die zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, die Taufe, die Beichte und das Abendmahl, alles zentrale Punkte im protestantischen Glauben.

Luther baute seinen Katechismus aus Fragen und Antworten auf. Im Danske Salmebog, dem dänischen Psalmenbuch, können wir heute lesen, was Luther damals in seinem kleinen Lehrbuch schrieb. Im Kleinen Katechismus finden wir das, was Kinder und durchschnittliche Christen wissen sollten. Im Groβen Katechismus wird dieser Stoff vertieft und erklärt.

Die zehn Gebote, wie sie ein Hausvater seinem Gesinde einfältiglich vorhalten soll.

Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten, lieben und vertrauen.

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken.

Du sollst den Feiertag heiligen.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern es heilig halten, gerne hören und lernen.

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben.

Du sollst nicht töten.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leib keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten.

Du sollst nicht ehebrechen.

Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren.

Luther fährt in seinem Lehrbuch mit Fragen und Antworten fort: über die 10 Gebote, den Glauben, das Vaterunser, die Taufe, die Beichte und das Abendmahl.

Neben all diesen schriftlichen Arbeiten entbrennt ein heftiger Streit zwischen dem schweizerischen Theologen Ulrich Zwingli (1484-1531) und Martin Luther. Zwingli war Leiter der protestantischen Reformation in der Schweiz. Die evangelischen Gemeinden in West- und Süddeutschland versuchten, zwischen Luther und Zwingli zu vermitteln. Mit Hilfe von Martin Bucer (1491-1551), einem protestantischen Reformator aus Straβburg, wollten sie in Marburg den Streit zwischen Zwingli und Luther zu schlichten.

Der Versuch wurde von Landgraf Philipp von Hessen (1504-1567) unterstützt, der seit 1524 ein Anhänger Luthers war. Philipp von Hessen hatte politische Pläne und wollte einen groβen protestantischen Bund zu bilden. Der Versuch zwischen Luther und Zwingli zu vermitteln, glückte zum Teil, weil Missverständnisse aufgeklärt werden konnten. Aber was das Abendmahl betraf, beharrte jeder auf seiner Meinung. Zwingli behauptete, dass Christus während des Abendmahls symbolisch zugegen sei, während Luther darauf bestand, dass Christus in Brot und Wein während des Abendmahls gegenwärtig sei. Nach dem Treffen in Marburg schrieb Luther die Marburger Artikel, eine Schrift, die die Gegensätze zwischen den beiden Reformatoren beleuchtete.

1530 ruft Kaiser Karl V. den Reichstag in Augsburg zusammen, um den Konflikt zwischen den Anhängern Luthers und den Katholiken zu lösen. Luther schreibt deshalb zusammen mit Melanchthon das Augsburger Bekenntnis, das die Hauptpunkte der lutherischen Theologie erklärt. Als Geächteter konnte Luther nicht am Reichstag in Augsburg teilnehmen und hielt sich deshalb auf der Veste Coburg auf, die eine Tagereise von dort entfernt lag. Während des Aufenthalts wechselten Luther und Melanchthon Briefe, die von Reitern befördert wurden.

Es kam zu keiner Einigung auf dem Reichstag, aber das Augsburger Bekenntnis erhielt trotzdem groβe religiöse und politische Bedeutung. Es wurde eine offizielle Bekenntnisschrift für die Gebiete des Reiches, die die Lehre Luthers angenommen hatten. Es ist heute auch die offizielle Bekenntnisschrift der dänischen Volkskirche.

In der darauf folgenden Zeit schlossen sich viele Süddeutsche dem gerade gebildeten Schmalkaldischen Bund an, mit dem Ziel das Evangelium zu verteidigen. 1536 bekannten sich Pfarrer Bucer und die süddeutschen Gemeinden durch Unterzeichnen der Wittenberger Konkordie zu Luthers Lehre.

Die Konkordie konstatiert die Gegenwart Christi beim Abendmahl und weist die katholische Verwandlungslehre ab. Die Gegenwart Christi wird auf die Feier des Abendmahls begrenzt. Nach Abschluss der Abendmahlfeier sind Brot und Wein nicht mehr der Leib und das Blut Christi. 1537 schreibt Luther die Schmalkaldischen Artikel , eine Bekenntnisschrift der evangelischen Kirche und eine Auseinandersetzung mit den Lehren der katholischen Kirche.

1537 kam es zu einem Streit unter Luthers Anhängern über die Überwindung des Gesetzes. Der Theologe Johann Agricola (14941566) war gegen das Gesetz und verwies auf Luthers eigene Äuβerungen.

Der Streit um die Überwindung des Gesetzes führte dazu, dass es an der Universität in Wittenberg wieder zu akademischen Diskussionen kam. Luther schreibt in diesem Zusammenhang 6 Thesenreihen über die Bedeutung und Anwendung des Gesetzes.

Luthers Verhältnis zu den Juden.

1543 schreibt Luther eine negative und kritische Schrift über die Juden: Von den Juden und ihren Lügen. Diese Schrift wendet sich an Judenmissionare. Nach Luthers Auffassung gibt es eine Gruppe von Juden, die Hilfe und Gastfreundschaft durch unfeine Methoden missbrauchen und herablassend und spottend über die Bürger des Landes reden.

Luther hatte schon vorher Schriften über die Juden herausgegeben. 1523 schrieb er Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, wo er eine sehr positive Einstellung den Juden gegenüber zeigte. Luther hatte Juden mit einer Aufenthaltserlaubnis für Sachsen geholfen und hoffte damals, dass sich die Juden zum Christentum bekehren würden, was aber ...