![]()

I.

Die Objekte

![]()

I. Die Objekte

I. Die Erzählung von der ehernen Schlange

1. Das Problem

a) Die Erzählung

Wir behaupten, die Erzählung von der ehernen Schlange sei ein solches Unpassendes, also etwas, das essentiell nicht in den biblischen Text passt und trotzdem drin steht; wobei es nicht aus sich heraus unpassend ist, sondern aufgrund dessen, was der Text aus ihm gemacht hat.

Die eherne Schlange selbst ist ein handfestes Objekt – wenn man sie wieder zu dem machen kann, was sie ursprünglich war, ergibt sich daraus eine Handhabe zur kritischen Beurteilung des biblischen Textes hinsichtlich seiner die Wiedergabe der realen Ereignisse um Mose betreffenden Qualität.

Die Erzählung steht im vierten Buch Mose (Num 21, 4-9):

4 Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege 5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, daß wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, daß viele aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, daß wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, daß er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 8 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.

Die Geschichte ist leicht nachvollziehbar: Das Volk zweifelt an der Sinnhaftigkeit des Exodus, der alle Beteiligten nur in den Hungertod in der Wüste führe, weshalb es gegen dessen Urheber, Gott und Mose, rebelliert. Gott ahndet den Aufstand, indem er Saraf-Schlangen (feurige Schlangen) gegen die Rebellierenden schickt, so dass viele aus dem Volk durch Bisse dieser feurigen Schlangen umkommen. Die Übrigen bereuen (um am Leben zu bleiben) die Rebellion und wenden sich an Mose, damit er Gott dazu bringe, die Schlangen von ihnen zu nehmen. Der Bitte wird entsprochen – allerdings nicht direkt, sondern Gott befiehlt Mose, einen Saraf herzustellen (Vers 8: »Mach dir einen Saraf«3) und ihn auf eine Stange zu stellen; dieser Saraf wird als eherne Schlange bezeichnet. Jeder nun, der von den Saraf-Schlangen gebissen wurde, muss, wenn er überleben will, dieses Objekt, den Saraf, anschauen.

b) Die Analyse: das dreifach Unpassende

Diese Geschichte ist so, wie sie dasteht, dreifach unpassend: sie steht am falschen Ort, spielt zur falschen Zeit und ist theologisch bedenklich.

Wir befinden uns im biblischen Text fast am Ende der vierzigjährigen Wanderung durch die Wüste, die Wanderer sind auf dem Weg ins Ostjordangebiet, verlassen somit die Wüste. Beim Verlassen der Wüste den Gang in die Wüste nach so langer Zeit prinzipiell in Frage zu stellen, ist unpassend: »Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?«. Diese Frage würde man vierzig Jahre früher, am Beginn der Wanderung, erwarten und entsprechend an einem anderen Ort, der nahe am Eingang zur Wüste liegen müsste.

Das Volk wird für seine Rebellion zuerst von Gott durch tödliche Bisse von feurigen Schlangen bestraft, dann, nachdem es sich wieder unterordnen will, knüpft Gott das Überleben an eine Bedingung: Jeder einzelne Gebissene muss die eigens errichtete eherne Schlange auf der Stange ansehen: »Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.« Ein Metallobjekt errichten zu lassen, das man lediglich ansehen muss, um zu überleben, ist für den biblischen Gott unpassend. Dieser Gott tut normalerweise Wunder und verhängt Plagen größten Ausmaßes kraft seiner Allmacht, nur hier wählt er ein umständliches Vorgehen, um die tödliche Wirkung der von ihm selbst gesandten Schlangen wieder vom Volk zu nehmen.

Ist schon die eherne Schlange als solche wegen des Bilderverbots theologisch befremdlich, so erst recht die Anweisung, dass es genügt, sie anzusehen, um zu überleben – wo doch jeder erwarten würde, dass dazu notwendigerweise ein Bezug zu Gott hergestellt werden müsste.

Diese Anweisung, ebenso wie die Funktionsweise des Vorgangs ›Ansehen und Überleben‹, hat die Exegeten immer schon in große Verlegenheit gebracht. Bereits in der Antike versuchten sie sich daraus zu lösen, indem sie in der Anweisung sehr wohl doch einen Gottesbezug ausmachen wollten: sie deuteten den aufwärtsgerichteten Blick zur Schlange als Blick in den Himmel zu Gott oder die Haltung vor der Schlange als Gebetshaltung.4 Im biblischen Buch der Weisheit findet diese Auffassung ihren theologischen Ausdruck: »Wer sich dorthin wandte, wurde nicht durch das gerettet, was er anschaute, sondern durch dich, den Retter aller« (16, 7); also durch Gott, nicht durch die Schlange.5 In neuerer Zeit versucht man näher am Text zu bleiben und den Vorgang von ›Ansehen und Überleben‹ ohne supponierten Gottesbezug mit irgendeiner Art von sympathetischer Magie zu erklären, die aber dennoch in keiner Weise in Widerspruch zu Gottes Allmacht stehen soll.6 Für gewöhnlich wird dieser Punkt allerdings selbst heute noch stillschweigend übergangen, man begnügt sich bestenfalls mit Erörterungen über das Aussehen und die Herkunft der ehernen Schlange.

All diese Erklärungsversuche machen deutlich, dass hier ein theologisch Unpassendes vorliegt, das als theologisch Passendes ausgegeben werden soll. Doch das Unpassende sträubt sich gegen diese Vereinnahmung. Keine dieser Erklärungen vermag zu überzeugen – eben weil sie die Problematik nicht lösen, sondern nur kompatibel machen wollen: Sie erklären nicht das Unpassende, sondern verklären es zum Passenden.7 Diese Absicht scheitert allerdings immer wieder an der einfach formulierten Anweisung: »Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.« Nichts weist hier über den Gegenstand hinaus; er ist nicht das sichtbare Mittel eines spirituellen Vorgangs, sondern hat seinen Zweck in sich.

Für die Auffassung, dass hier ein Unpassendes vorliegt, spricht allein schon die auffällige Tatsache, dass das Objekt »eherne Schlange« seine Wirksamkeit trotz des ganzen Aufwands nur dieses eine Mal entfaltet.

c) Das Vorgehen: Erschließen des Unpassenden

Wir haben hiermit gezeigt, dass die Erzählung von der ehernen Schlange unserer Vorgabe eines dreifach Unpassenden entspricht.

Dieses Unpassende ist, wie gesagt, nur unpassend, weil es unpassend gemacht wurde. Unsere Aufgabe ist es deshalb, aufzuzeigen, was die Erzählung von der ehernen Schlange war, bevor sie unpassend gemacht wurde. Es geht also darum, ihre ursprüngliche Passendheit aus dem jetzigen Text zu erschließen. Dazu genügt es nicht, aufgrund einzelner Merkmale vage Parallelen aufzeigen zu können, sondern man muss schlichtweg alle Komponenten der Erzählung auflösen können. Dies kann wiederum nur gelingen, wenn der jetzige Text tatsächlich die von uns postulierte Umarbeitung eines andern Textes ist.

Den wichtigsten Anknüpfungspunkt für dieses Vorhaben gibt der Text selbst, indem in ihm die lebenden Schlangen und die metallene Schlange mit demselben Wort bezeichnet werden: Saraf (Feurige). Das ist zunächst einmal erstaunlich, denn die Charakterisierung der beiden Arten von ›Feurigen‹ könnte gegensätzlicher nicht sein: die einen sind lebend – bringen aber den Tod; die andere ist unbelebt – bringt aber das (Über-)Leben.

Eine Lösung des Rätsels um die Sarafe kann also nur dann überzeugend sein, wenn es gelingt, zu erklären, weshalb es möglich ist, dass trotz der identischen Bezeichnung ihre Charakterisierung so gegensätzlich ausfällt. Das ist bisher nicht gelungen.

d) Der Zugang: das Spezifische der Erzählung

Was ist nun das Spezifische an dieser Geschichte? Gewöhnlich wird sie unter die sogenannten ›Murrgeschichten‹ – das Volk murrt in der Wüste gegen Mose, gegen Aaron, gegen Mose und Aaron oder (nur bei der ehernen Schlange) gegen Mose und Gott – gereiht, aber damit hat man eben bestenfalls das Typische der Geschichte erfasst, nicht das Spezifische. In den anderen Murrgeschichten wird der Beschwerde des Volkes über generellen Mangel an Grundnahrungsmitteln in der Wüste durch umgehende Behebung dieses Mangels entsprochen: Gott schickt ›Brot‹ (Manna), ›Fleisch‹ (Wachteln) und gibt Wasser. Kurz: Gott sorgt für das Volk.8

Hier dagegen reagiert Gott auf denselben Vorwurf mit äußerster Härte: er schickt tödliche Schlangen. Auf den Vorwurf als solchen geht Gott gar nicht ein, und selbst nachdem das Volk den Vorwurf zurücknimmt, gewährt er keine unmittelbare Vergebung, sondern verfügt, dass nur überlebt, wer die eigens dazu errichtete eherne Schlange ansieht. Wer sie also nicht ansieht, kommt trotz Reuebekundung ums Leben.

Von einer Fürsorge Gottes kann deshalb hier keine Rede sein. Es ist ein reiner Machtkampf zwischen dem Volk und seinen Anführern (Mose und Gott), bei dem das Volk unterliegt.

Genau dies ist das Spezifische der Geschichte: Sie hat keinen religiösen Inhalt, sondern zeigt das rein weltliche Geschehen eines Aufstandes und seiner brutalen Niederschlagung.

Bisher ist man immer, der biblischen Darstellung gemäß, von einem religiösen Gehalt der Erzählung ausgegangen und hat sie dementsprechend in einem religiösen Rahmen zu interpretieren versucht; so wird etwa die eherne Schlange – bei aller Verschiedenheit der Erklärungsansätze – doch immer nur als kultisches Objekt aufgefasst.9 Sieht man jedoch das Unpassende in der biblischen Darstellung, so wird klar, dass hier ein rein politischer (weltlicher) Vorgang geschildert wird.

Hat man dies erst einmal erkannt, lassen sich auch die zunächst nicht erklärbar scheinenden Elemente der Geschichte in ihren weltlichen Kern auflösen, nämlich die feurigen Schlangen und die eherne Schlange: Die Schlangen sind die weltlichen Instrumente dieses Aktes der Herrschaftsausübung. Um also zu verstehen, wie beißende ›feurige Schlangen‹ und eine ›feurige Schlange‹ auf einer Stange in dieser Auseinandersetzung eine Rolle spielen können, muss man nicht nur ihr biblisches Erscheinungsbild und ihre biblische Bezeichnung berücksichtigen, sondern ebenso ihre Zugehörigkeit zu einem Herrschaftsgefüge.

Wir versuchen im Folgenden zuerst den weltlichen Kern der ehernen Schlange zu bestimmen, da ihr Erscheinungsbild mehr Ansatzpunkte bietet als das der beißenden Schlangen. Wir erinnern uns an ihr Aussehen: eine Stange mit einem Objekt obendrauf. Zu diesem Typus fällt einem unweigerlich Gesslers Hut ein: das (angemaßte) Herrschaftssymbol des habsburgischen Landvogts, das dieser in Altdorf aufrichten ließ und welchem Wilhelm Tell die Huldigung verweigerte.

Es liegt also nahe, in der ehernen Schlange ein Herrschaftssymbol zu sehen – allerdings ein nicht angemaßtes, da es ja von Mose auf Gottes Befehl hergestellt wurde.

2. Die eherne Schlange

a) Die Schlange als Herrschaftssymbol

Man muss nicht weit suchen, um ein solches nicht angemaßtes Herrschaftssymbol in Form einer Schlange auf der Stange zu finden, denn ein solches gab es im unmittelbaren Herkunftsland der biblischen Wüstenwanderer, in Ägypten.

Für das Selbstverständnis Ägyptens war es seit der früh erfolgten Reichseinigung durch alle Zeiten hindurch konstitutiv, dass die politische Einheit des Landes nur als Vereinigung der beiden eigenständigen Länder Unterägypten und Oberägypten gesehen wurde. Der offizielle Titel des Königs lautete deshalb: König von Ober- und Unterägypten, oder kürzer: Herr beider Länder. Die heute geläufige Bezeichnung Pharao, bei der diese Dualität nicht zum Ausdruck kommt, entstand dagegen erst im Lauf der Geschichte und war nie ein Ersatz für jenen Titel.

Als König von Ober- und Unterägypten standen dem Herrn (neb) beider Länder die beiden Herrinnen (neb.ti) als Schutzgöttinnen dieser Länder zur Seite: die Göttin Nechbet, die Herrin von Oberägypten, und die Göttin Wadjet, die Herrin von Unterägypten. Die beiden Herrinnen (neb.ti) und damit die beiden Länder bildeten eine ideelle Einheit, deren Repräsentant der König war.

Die ideelle Zusammengehörigkeit der beiden Herrinnen (neb.ti) wurde sprachlich durch den Dual (.ti)10 und politisch durch den Nebti-Namen ausgedrückt, der einen Bestandteil der königlichen Titulatur bildete.

Als Ideogramm in der Hieroglyphenschrift wurden beide Göttinnen in ihrer Tiergestalt, jede auf einem Korb11 sitzend, nebeneinander dargestellt, und zwar üblicherweise als Geier (Nechbet) bzw. als Schlange (Wadjet), häufig aber auch als zwei Schlangen, seltener dagegen als zwei Geier (Abb. 5).

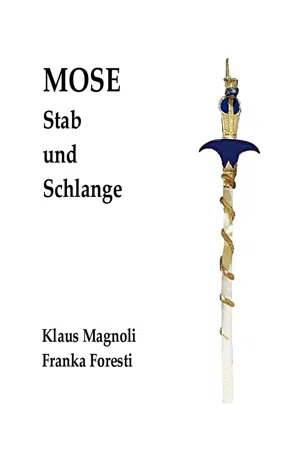

Bei der Darstellung in Form der Herrinnenstäbe hingegen wurden beide immer als zwei Schlangen wiedergegeben. Genau diese letztere Art der Darstellung als Schlange auf der Stange ist für unser Thema relevant (Abb. 2, 6-9).

b) Die Schlange auf der Stange: die Herrinnenstäbe

Beim Herrinnenstab unterscheiden sich die b...