![]()

Christa Sütterlin und Irenäus Eibl-Eibesfeldt

Von Besitz und Verteilung, Vorrat und Ausgleich. Über die soziale Rolle von Haben und Geben in vier traditionalen Kulturen

1 Vorbemerkung

Die im Kerntitel der Tagung angesprochenen Begriffe sind auf vielfältige Weise über ihre Interpretierbarkeit verknüpft. Eine materielle Schuld kann, wie man weiß, kurzerhand in eine psychologische umschlagen, wie auch eine solche wiederum auf eine materielle Begleichung verlagert werden kann. Davon war in den Tagen der 39. Matreier Gespräche auf vielfältige Weise die Rede. Und wenn man die Begriffe zunächst formell – als eine Verletzung von Normen – definiert, kann man sogar ohne weitere inhaltliche Bestimmung auskommen.

Die wohl älteste uns bekannte Auslegung dieser Normen stellen die Zehn Gebote des Alten Testamentes dar. In einem kulturhistorischen Rahmen betrachtet, gelten sie als eine frühe theologische Ethik des Judentums, die, um eine Herleitung aus früheren Quellen nicht auszuschließen, vermutlich auf älteren alt-ägyptischen Texten (um 1500 v. Chr.) beruht.

Soziale Normen gelten als zwingend, seit es größere soziale Verbände beziehungsweise Großgesellschaften gibt. Thomas Hobbes (1651) sah diese Normen vor allem als gesellschaftliche Notwendigkeit, da der Mensch nicht von Natur aus zu moralischer Gesinnung neigt, vielmehr über rigorose Gesetze zur deren Einhaltung gebracht werden muss. Max Weber (1922) legt diese Normen vor allem wirtschaftlich aus. Das Zusammenleben heterogener Gruppen, die nicht mehr verwandtschaftlich gebunden sind, sei anders als über das Einhalten eines Normenkataloges nicht mehr vorstellbar. In diese Normen geht ja auch eine Erwartung ein, eine Vorstellung von Gleichgewicht oder Ausgleich, etwa zwischen privatem Eigentum und Abgaben an einen öffentlichen Haushalt, der dann wiederum an Bedürftigere weiter verteilt. Unser rechtsstaatlicher Begriff von Tribut fängt diese Vorstellung ja ein, und mit dieser Vorstellung verbinden wir auch jene von innerem Frieden. Normen gelten auch als ein Mittel der Anpassung an sich wandelnde menschliche Bedürfnisse.

Wäre dem im strikten Sinne so, dürften die Abweichungen von solchen Normen kulturell stark variieren. Die Geburtsstunde des Rousseau’schen contrat social (1762) als einer Form der Vertragstheorie ist gleichzeitig jene des Empirismus in der Aufklärung – und das Denken beider war vom Glauben beseelt, dass soziale Normen jederzeit kulturell gesetzt und durch Erziehung erworben werden können. Gerade die Empirie, also die Überprüfung von Theorien anhand erhobener Daten im Feldversuch, kann diese als Hypothese erscheinen lassen und nach verschiedenen Seiten erweitern. Ethnographische und ethnologische Forschungen der letzten Jahrzehnte haben die sozialen und wirtschaftlichen Formen des Zusammenlebens in traditionalen Gesellschaften eingehend unter monographischen Gesichtspunkten erforscht. Ergänzend dazu liegt das vergleichende Material aus verschiedenen Kulturen durch die Humanethologische Forschungsgruppe und das Humanethologische Filmarchiv vor (Eibl-Eibesfeldt 1995).

Ein grundlegender und nennenswerter Zusammenhang scheint in der Bedeutungsebene zu liegen, die wohl mit „sozialen Schaden“ beziehungsweise „sozial schädlichen Verhalten“ angesprochen ist. Darin sind sowohl Vorstellungen von materiellem (wirtschaftlichem) wie ideellem Schaden als Schnittmengen enthalten. Die wachsende Zahl wissenschaftlicher Forschungen in den Bio- und Sozialwissenschaften zu den Themen Kooperation, Altruismus, Reziprozität wird gerade dort besonders ergiebig, wo sie sich auf theoretische Grundlagen evolutionsbiologischer Erkenntnisse stützen kann (Wickler 1971; Eigen & Winkler 1975; Nowak 2006).

Die Untersuchungen zur materiellen und sozialen Kultur in traditionalen Gesellschaften haben die ethnographische Forschung in vielen Belangen dazu angeregt, bezügliche Gesellschaftsformen unter den Gesichtspunkten von sozialer Hierarchie und Besitzverteilung zu untersuchen (Sahlins 1965; Godelier 1982 und 1984). Der Konnex von Eigentum und Eigennutz, also materiellen Vorteilen, die der Gemeinschaft vorenthalten werden, wurde mehrheitlich als eine Verknüpfung von Status (Macht) und Eigentum diskutiert. Von Schuld oder Schuldigkeit war dabei im Rahmen einer – oft marxistisch begründeten – Gesellschaftskritik meist implizit die Rede (Lee 1979; Patterson 2003).

Die vorliegende Studie versucht im Rahmen einer vergleichenden Darlegung, die sich des humanethologischen Forschungsmaterials aus verschiedenen traditionalen Kulturen bedient, die Verhältnisse von Eigentum und Besitzverteilung zunächst aus beschreibender Sicht zu klären und, wo das Material es erlaubt, näher an die Frage von kulturspezifischen Begriffen von Schuld und Schuldigkeit heranzuführen. Zu zeigen wird vor allem sein, dass der Mensch zu verschiedenen Formen des Altruismus nicht erst erzogen werden muss, und Teilen zu den Verhaltenskonstanten gehört.

Es wird ja oft die Einführung von Grundbesitz und Vorratshaltung während der so genannten Neolithischen Revolution zitiert, um das aggressive menschliche Konfliktpotential zu begründen. Dies greift wohl zu kurz. Bewaffnete Konflikte gehören schon zum kulturellen Repertoire der Jäger- und Sammlergesellschaften, wie wir aus vielen Quellen wissen (von Zastrow & Vedder 1930; Eibl-Eibesfeldt 1991). Rivalisierende nomadische Horden ohne festen Landbesitz gingen keineswegs sanft miteinander um. Auch archäologische Funde belegen keine besondere Friedfertigkeit des steinzeitlichen Menschen (Eibl-Eibesfeldt 1995, 575). Die Schädelverletzungen rühren mehrheitlich von Steinäxten her.

Abb. 1: Felsmalerei der Buschleute. Sie zeigt einander bekämpfende bewaffnete Gruppen verschiedenen Typs. Drakensberge, Republik Südafrika (Foto: I. Eibl-Eibesfeldt).

Nun argumentieren wir ja meist aus einer Zeit der modernen Großgesellschaften, und wenn man einen vergleichenden Blick in jene traditionalen Gesellschaften wagt, muss man sich darüber im klaren sein, dass diese höchstens als Modelle für jene Kleingesellschaften herangezogen werden können, die am Anfang dieser Entwicklung standen. Unsere kulturelle Vergleichsstudie wird sich zunächst mit dem Thema ‚Besitz und sozialer Status‘ befassen, mit der Verteilung von Gütern und Überschuss innerhalb der Gruppe, dann mit den Tauschsystemen über Allianzen zwischen einzelnen Gruppen, sowie zuletzt mit der Verletzung von sozialen Besitzregeln, sofern bekannt. Dazu werden auch Begriffe angesprochen werden, welche die Vorträge und Diskussion während der 39. Matreier Gespräche belebt haben.

2 Besitz und sozialer Status

Das Vorurteil, Jäger- und Sammlergesellschaften wären egalitär gewesen, da sie noch nicht über die Möglichkeit verfügten, Status an Besitz von Land zu knüpfen, ist persistent. Es geht davon aus, dass Landbesitz den Zugang zu Nahrungsressourcen und damit bessere Überlebens- wie Reproduktionschancen sichert. Die kulturelle Überformung in Gesellschaften, welche diese Chancen verbessern und durch Besitznormen befestigen, wäre damit eine Entwicklung, welche diesem natürlichen Drang nach Status Rechnung trägt: „Humans are the only creatures that purposely create discrepancies in access to food in order to achieve dominance“ (de Garine 1996, 191).

Status ist jedoch auch durch Eigenschaften zu erwerben, die nicht an materiellen Besitz gebunden sind. Wissen, Erfahrung, soziale und organisatorische Kompetenzen sowie Jagdgeschick spielen auch in rezenten Jäger- und Sammlergesellschaften eine entscheidende Rolle (Godelier 1978 und 1984; Eibl-Eibesfeldt 1995, 482ff.; Wiessner 1996, 174). Und diese haben bis in die Gesellschaftsformen des neolithischen Wirtschaftens überlebt. Wenn Status durch Besitz oft an familiäres Eigentum und Erbrechte gebunden ist, besteht in den individuellen Faktoren wie Tüchtigkeit und soziale Dynamik eine Möglichkeit, Status zu erwerben. Die Unterscheidung von „ascribed“ und „achieved status“ geht auf den Anthropologen Ralph Linton zurück (1936, 115). Pierre Bourdieu (1977) spricht von „symbolic capital“ (zitiert bei Wiessner 1996, 4).

Die sozialen Funktionen des Besitzes, wie die Möglichkeit von Haben, Geben und Teilen, sind bis heute in vielerlei Formen in traditionalen Kulturen zu beobachten, deren Subsistenz in Viehzucht, Garten- und Ackerbau besteht. Wir möchten in diesem Zusammenhang Umgangsformen mit Landbesitz, Ernte, Überschuss und deren Verteilung in vier traditionalen Kulturen vorstellen, die von I. Eibl-Eibesfeldt und seinem Team regelmäßig besucht wurden, und die noch bis vor kurzem mehrheitlich als „neusteinzeitlich“ in ihrer Wirtschaftsform gelten können. Die Buschleute der Zentralen Kalahari lebten sogar noch bis in die siebziger Jahre mit einer Subsistenz und Technologie, die als „altsteinzeitlich“ bezeichnet wird (Eibl-Eibesfeldt 2004). All diese Kulturen unterliegen zurzeit einem massiven Kulturwandel, sodass sie nur noch bedingt als Modelle für die bezüglichen Lebensweisen gelten können.

2.1 Die San Buschleute (Namibia und Botswana, südliches Afrika)

Die San der Zentralen Kalahari in Namibia und Botswana gehörten noch bis in die jüngere Zeit zu den letzten Jäger- und Sammler-Populationen dieser Erde. Seit den siebziger Jahren besuchte Eibl-Eibesfeldt die verschiedenen Gruppen regelmäßig und begleitete sie auch auf ihren Sammelzügen (Eibl-Eibesfeldt 1991, 46ff.).

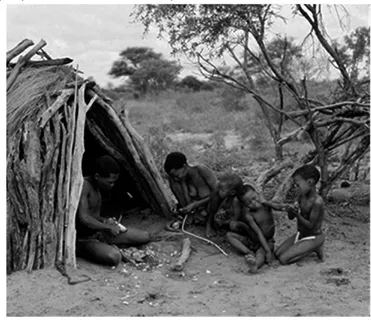

Abb. 2: Buschmann (San) Familie. Kalahari, Botswana (Foto: I. Eibl-Eibesfeldt).

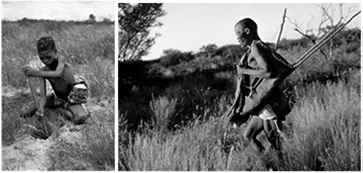

Das Leben in der Trockensavanne ist von Kargheit geprägt und erfordert besondere Anpassungen. Täglich werden – zumeist von Frauen – Feldfrüchte wie Melonen, Zwiebeln und Knollengewächse gesammelt, und dies meist für den Eigenbedarf. Beliebt sind Pflanzen mit Speicherwurzeln, welche auch gute Überlebenschancen für die Trockenzeiten bieten. Sie werden mit einem Grabstock freigelegt und aus der Erde gegraben. Der gesamte materielle Besitz einer Person kann in einer großen Tierhaut eingepackt auf dem Rücken getragen werden (Eibl-Eibesfeldt 1972).

Die Möglichkeiten zur Vorratshaltung sind gering. Innerhalb der Familie wird die gesammelte Nahrung geteilt. Nach Jäger- und Sammlerart werden weder Gärten oder Felder bearbeitet noch Tiere gehalten, aber Horden besitzen eigene Reviere, in welchen sie gewohnheitsmäßig jagen und sammeln (Eibl-Eibesfeldt 1972). „Landrechte“ dazu werden vererbt, jedes Individuum besitzt also solche durch Geburt, mütterlicherseits wie väterlicherseits (Wiessner 2014). Diese Jagd- und Sammelreviere werden kollektiv genutzt, sind bekannt und werden auch von anderen Horden respektiert. Wenn Hordenmitglieder einer Gruppe im Revier einer anderen jagen wollen, erbitten sie von deren Oberhaupt (headman) die Erlaubnis. Headman wird einer, der sich durch Verdienste in der Organisation und Jagd hervorgetan hat. Es handelt sich um offene Territorien. Eine Bedingung dafür ist, dass diese Territorien nicht nur bearbeitet, sondern auch geschützt werden. Der Schutz erfolgt durch Mitbenützer des Reviers im Wechsel, so genannte „social boundary maintenance“ (Wiessner 2014, 6).

Abb. 3: a) Buschmann-Mädchen beim Ausgraben einer Wurzel; b) Buschmann (San) bei der Jagd (Fotos: I. Eibl-Eibesfeldt).

Einzelne Horden sind über einen größeren Verband, den „Nexus“ verbunden (Heinz 1966). Der Nexus ist eine der Horde übergeordnete territoriale Einheit. Im Nexus liegen die Territorien der einzelnen Horden, und man kennt einander (Eibl-Eibesfeldt 1972, 34). Männer gehen auf die Jagd, sowohl einzeln als auch in Gruppen. Auch hier gelten ungeschriebene Reviergesetze. Kein Buschmann würde es wagen, außerhalb seines Hordenreviers zu jagen. Innerhalb dieses Reviers wandern die Buschleute im Jahresablauf mit dem Reifen der Feldkost und dem Zug des Wildes (Eibl-Eibesfeldt 1991, 29). Die Beute gehört formal dem Jäger, der sie erlegt hat, und der Jäger hat das Vorrecht, aber auch die Pflicht, die Beute zu teilen. Seine Familie erhält den größten Anteil, mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad wird der Anteil kleiner. Aber jeder bekommt etwas (ebd., 48f.).

Interessant sind dabei die künstlichen Vewandtschaftssysteme, mit welchen nicht verwandte Gruppenmitglieder, aber auch Mitglieder anderer Gruppen zu Familienmitgliedern ernannt werden. In abgestufter Form werden sie damit zu Teilhabern an Familienrechten und einem Teilungsnetz, das innerhalb der Gruppe, aber auch darüber hinaus funktioniert. Diese definitorischen Verwandtschaften garantieren nicht nur die Ausweitung des familiären Teilungssystems, sondern sind ein Mittel, die Gruppenbande zu stärken (Eibl-Eibesfeldt 1972, 49).

2.2 Yanomami (Indianer, Südamerika)

Die Yanomami des Oberen Orinoko (Venezuela) sind Bewohner des südamerikanischen Regenwaldgebietes zwischen dem Bergland der Sierra Parima und dem Flussgebiet des Siapa. In der bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts geführten Literatur galten sie noch als Jäger und Sammler im klassischen Sinn des Wildbeutertums (Stewart 1948). Inzwischen ist der Wortlaut ein anderer. Schon bei Koch-Grünberg (1923, 285) ist vom Ro...