- 188 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

Wir hier in Deutschland hatten nach dem zweiten Weltkrieg eine wunderbare Chance, unsere Gesellschaft und unseren Staat völlig neu zu organisieren. Lernend aus den Fehlern, die weltweit in den Jahrtausenden davor schon einmal gemacht worden waren, hätten wir den 'idealen' Staat, von dem schon der alte Platon geträumt hatte, auf die Beine stellen können. Hätten wir, haben wir aber leider nicht gemacht.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

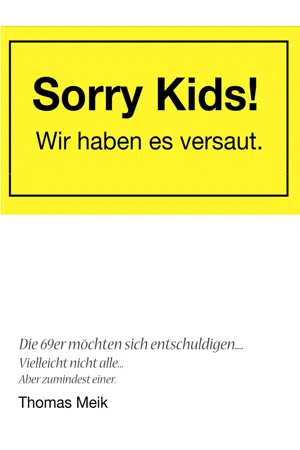

Ja, du hast Zugang zu Sorry Kids! Wir haben es versaut. von Thomas Meik im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Soziale Gerechtigkeit heute

Die Soziale Marktwirtschaft wurde seit 1957 konsequent von der Erhard’schen Auslegung als Volkskapitalismus zur Marktwirtschaft mit eigenständiger Sozialstaatlichkeit umgedeutet. Seitdem gibt es die Überbetonung und Ausweitung der Sozialversicherungen und staatlicher Förderungsprogramme, die nach Ludwig Erhard eigentlich im Laufe der Zeit überflüssig werden sollten.

Dadurch erfuhr selbstverständlich auch der Begriff der sozialen Gerechtigkeit einen Wandel und der Ausbau des Sozialstaates, dem man heutzutage kaum noch auszuweichen vermag, schritt rasch voran.

Auch das Ende der Vollbeschäftigung trug zu diesem Wandel bei, denn Arbeitslosigkeit und Geringverdiener sorgten für eine Verwischung der an sich klaren Grenze zwischen Empfängern von Sozialhilfe und der arbeitenden Bevölkerung. Es gibt derweil so niedrige Einkommen, dass diese zusätzlich durch Sozialleistungen aufgestockt werden müssen. Und derer gibt es viele.

Von großer Bedeutung war für Ludwig Erhard ebenfalls die Sicherung des Geldwerts, insbesondere durch eine unabhängige Zentralbank. Für Erhard war die Soziale Marktwirtschaft ohne eine konsequente Politik der Preisniveaustabilität nicht denkbar. Nur diese Politik würde gewährleisten, dass sich nicht einzelne Bevölkerungskreise zu Lasten anderer bereichern. Das bezieht sich nicht nur darauf, dass Inflation aber auch Lohndumping in der sozialen Marktwirtschaft zu vermeiden sind, sondern auch darauf, dass Preise in gesundem Verhältnis zu den Produktionskosten zu stehen haben. Preisdumping ist ebenso Gift für das System wie ungerechtfertigte Preiserhöhungen, die sich ausschließlich durch die Monopolstellung eines Unternehmens erzielen lassen.

Zur Gewährleistung des effizienten Einsatzes des Produktivkapitals gehöre neben dem Recht auf Privateigentum auch die Haftung. Die Eigentümer von Produktivkapital sollten sich nicht nur die Gewinne aneignen, sondern auch die volle Haftung für getroffene Fehlentscheidungen tragen.

Von dieser letzten Erhard´schen Forderung haben wir uns spätestens durch die Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler im Jahre 2008 verabschiedet. Man erfand das Wort systemisch wichtig, und auf einmal waren Banken für die soziale Marktwirtschaft systemisch wichtig und mussten somit gerettet werden.

Nun ja.

Aber wo stehen wir heute? Was halten wir denn heute für Soziale Gerechtigkeit? Und was heißt schon „gerecht“? Fast nie sind die Dinge ja so eindeutig wie im Bonbon-Experiment mit den kleinen Kindern, jedenfalls nicht in einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft mit mehr als 80 Millionen Menschen wie der deutschen. Wie vieldeutig und sogar widersprüchlich der Begriff der sozialen Gerechtigkeit aufgefasst wird, zeigt die Umfrage unter Spitzenleuten der Parteien im Jahre 2017.

Da will die Spitzenkandidatin der AfD die Steuern und Sozialbeiträge senken, da "sozial gerecht ist, wenn genug Netto vom Brutto am Ende des Monats übrigbleibt", während die Parteichefs der Linken höhere staatliche Investitionen fordern sowie besser bezahltes Personal in der Pflege und im Gesundheitswesen - was mit niedrigeren Steuern und Sozialbeiträgen schwierig werden dürfte. Das eine schließt das andere aus.

Wenn aber so ziemlich jede Forderung ebenso wie ihr Gegenteil mit dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit begründet werden kann, was soll man dann mit einem derartigen Begriff?

Drei bekannte Theoretiker der Gerechtigkeit in freien Gesellschaften, die Philosophen John Rawls und Michael Sandel, sowie der Ökonom Amartya Sen, folgen zwar unterschiedlichen Denkschulen und legen ihren Konzepten daher jeweils unterschiedliche Prinzipien zugrunde, in einem Punkt stimmen sie jedoch überein: Wie diese allgemeinen Regeln für Gerechtigkeit konkret angewendet werden, kann in einer sich ständig fortentwickelnden Gesellschaft nicht starr definiert werden. Es muss ständig neu ausgehandelt werden. In einer Demokratie muss sich jeder daran gleichberechtigt beteiligen können, und seine Interessen müssen angemessen vertreten werden. Der demokratische Dauerstreit über Gerechtigkeit ist Bedingung für eine als gerecht empfundene Gesellschaft. Das kann im Übrigen zu verschiedenen Ergebnissen führen. Beim Bonbon-Experiment etwa tolerierten Kinder in Mexiko deutlich öfter eklatante Ungleichheit als kanadische oder US-amerikanische Kinder.

So betrachtet ist es eher ein gutes Zeichen, wenn die soziale Gerechtigkeit in Deutschland spätestens bei einem Wahlkampf immer wieder aufs Neue in den Blickpunkt rückt. Klar, dass Parteien unterschiedlicher Ausrichtung unterschiedliche Auffassungen von der sozialen Gerechtigkeit haben. Es sollte allerdings beunruhigen, dass dieser demokratische Dauerstreit nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Laut einer Umfrage hält nicht einmal jeder siebte der 30- bis 59-Jährigen Deutschland für gerecht, geschweige denn sozial gerecht. Die Befragten sehen darüber hinaus den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwinden und den allgemeinen Lebensstandard sinken. Und das, obwohl drei Viertel der Befragten ihre persönliche Situation als gut oder sehr gut bezeichnen und in den vergangenen Jahren auch häufiger einen persönlichen Aufschwung erlebt haben als einen Abschwung.

Dieses Auseinanderklaffen eines gefühlten Niedergangs einerseits und der tatsächlichen Verbesserung andererseits kann für den demokratischen Streit über Gerechtigkeit gefährlich sein. Offensichtlich ist der Sozialstaat für die Mittelschicht nicht identisch mit gelebter sozialer Gerechtigkeit. Dadurch gerät die gesellschaftliche Übereinkunft für die Unterstützung Schwächerer in Gefahr.

Und somit ist es fast folgerichtig, dass die Parteien entsprechend reagieren und nur Vorhaben umsetzen, die vor allem der Mittelschicht als mit Abstand größter Wählergruppe zugutekommen, aber nicht den Schwächeren. Im Ergebnis nimmt dadurch aber die Ungleichheit zu, worauf wiederum die wahrgenommene Ungerechtigkeit und die Angst vor einem Abstieg steigen.

Zurück zur Frage. Was ist Gerechtigkeit? Im alten Rom gab es wenigstens zwei Ausprägungen dieses Begriffs. Zum einen Justitia basierend auf jus = Recht aber auch Satzung und Aequalitas basierend auf aequus = gleich. Es gibt also nicht die eine Gerechtigkeit; und es gab sie auch nie.

Bei Bürgerrechten wie dem Wahlrecht oder vor Gericht gilt strikt das Prinzip der Gleichheit. Bei den Einkommen fordern wir Leistungsgerechtigkeit und akzeptieren dann auch Ungleichheit - jedoch nur, wenn gleichzeitig Chancengerechtigkeit herrscht.

Führt die Ungleichheit der Einkommen aber zu großen Unterschieden, sollen diese durch Umverteilung wieder kleiner werden. Wir wollen eine Verteilungsgerechtigkeit. Gerade das Verhältnis zwischen Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit muss permanent überarbeitet werden und steht daher zu recht häufig im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung.

Leider wird in der Diskussion immer wieder gern verschleiert, auf welche der oben genannten Arten der Gerechtigkeit man sich gerade bezieht. Ansonsten würde es klar oder zumindest deutlicher werden, welcher Form der Gerechtigkeit man stärken und damit unweigerlich eine der anderen aber schwächen möchte. Da die Menschen durch jede Schwächung einer einzelnen Gerechtigkeit die soziale Gerechtigkeit insgesamt geschwächt sehen, kann diese gefühlt nur immer weiter abnehmen.

Ein konkretes Beispiel: Keiner, der die Bedingungen und die Bezahlung in der Altenpflege kennt, kann ernsthaft bestreiten, dass beides dringend verbessert werden muss. Gleichzeitig hat niemand das Gefühl, zu wenig Steuern und Abgaben zu bezahlen. Nun handelt es sich bei der Altenpflege um ein weitgehend staatlich gedeckeltes System. Der Gesetzgeber bestimmt die Höhe der Pflegesätze, die wiederum aus der Pflegeversicherung bezahlt werden. Nach der Einführung 1995 wurden diese Pflegesätze 13 Jahre lang trotz der stetigen Inflation gar nicht angehoben, danach nur sehr schwach, was zu einem enormen Kostendruck in den Pflegeheimen führte und damit zu den Bedingungen und der Bezahlung für die Pflegekräfte, die wir jetzt haben. Das ist Marktwirtschaft pur. Angebot und Nachfrage allein bestimmen Bedingungen und Entlohnung; und das bei einem Überangebot an Arbeitskräften. Hier ist der Staat schlicht und einfach seiner Aufgabe nicht nachgekommen, die selbst gegebenen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft anzuwenden.

Politiker, die gewählt werden wollen, stecken in einem Dilemma. Man kann die Leistungsgerechtigkeit bei den Pflegekräften nur erhöhen, wenn man die Beiträge für die Pflegeversicherung erhöht oder aus dem Steueraufkommen subventioniert. Man kann es mit der Verteilungsgerechtigkeit auch übertreiben, müssten sie sich dann wahrscheinlich anhören.

Dieser Zielkonflikt kann nicht aufgelöst werden. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass gerade die Pflegeversicherung von der Politik unseriös auf die Beine gestellt wurde. Auch vor Einführung der Pflegeversicherung gab es Pflegesituationen, die über die Sozialhilfe unterstützt wurden. Der Staat kommt seiner Verantwortung bezüglich seiner Ausgaben eigentlich nicht nach. Statt Ausgaben zu vermeiden und zurückzufahren, kommen zusätzliche soziale Systeme in die Welt, die den Staat von seinen Ausgaben befreien sollen.

So ähnlich verhält es sich mit vielen Forderungen, die durch die politische Diskussion getrieben werden: ein stabiles oder höheres Rentenniveau, Steuersenkungen für die gesamte Mittelschicht, die Erhöhung der Mütterrente. All das wird mit der sozialen Gerechtigkeit begründet. Das kann man machen. Jede einzelne dieser Forderung dient durchaus einer der unterschiedlichen Formen der Gerechtigkeit. Zur ganzen Wahrheit gehören aber auch, die enormen Kosten und die Tatsache, dass die ohnehin Starken stärker profitieren als die Schwachen. Deshalb würde jede dieser Maßnahmen die Ungleichheit in Deutschland erhöhen. Kann man sie dann noch sozial gerecht nennen?

Auch die Befähigungsgerechtigkeit soll nicht vergessen werden: Jedes Mitglied der Gesellschaft sollte seine Potenziale entfalten können und nicht durch Umstände daran gehindert werden, die es selbst nicht beseitigen kann. Das bedeutet mehr als bloße Chancengerechtigkeit.

Es ist ein Missstand, dass Kinder aus relativ armen Familien in der Schule im Schnitt deutlich schlechtere Leistungen erbringen als Kinder aus der oberen Mittelschicht, die im Elternhaus besser Kompetenzen entwickeln konnten. Alles, was wir zu diesem Thema im Angebot haben, sind steuerlich subventionierte Kindertagesstätten, die es aber vor allen Dingen ermöglichen sollen, dass sämtliche erwachsenen Familienmitglieder arbeiten gehen können, damit die Summe ihrer sehr häufig geringen Einkommen zu einem Familieneinkommen führt, welches erlaubt, dass sich die Familie auch ein Auto, Handys oder gar eine Urlaubsreise gönnen können.

Ebenso ungerecht ist es, jenen Langzeitarbeitslosen mit einem ganzen Bündel schwerer Probleme und ohne Chance auf einen regulären Job keinerlei Möglichkeit zu einer sinngebenden Beschäftigung zu eröffnen, in der sie ihre Fähigkeiten anwenden und durch die sie an der Gesellschaft teilhaben könnten. Ganz im Gegenteil, bekommen Sie ihre Überflüssigkeit auch immer wieder bei den vorgeschriebenen Besuchen als „Kunde“ in einem „Jobcenter“ vor Augen geführt.

Aber zurück zur Eingangsfrage: Wie schaut es heutzutage mit der sozialen Gerechtigkeit aus?

Das zumindest sagten Parteien 2017 im Wahlkampf dazu: Und es soll einmal unkommentiert so stehen bleiben.

CDU

"Vor dem Verteilen kommt das Erwirtschaften"

Sozial gerecht ist, wenn Leistung honoriert wird, wenn Schwache Unterstützung erfahren und wenn es einen fairen Interessenausgleich gibt - dafür steht die Soziale Marktwirtschaft. Jeder braucht die Freiräume, um das Beste aus seinem Leben zu machen; niemand wird zurückgelassen.

Leistungsbereitschaft und sozialer Ausgleich gehen Hand in Hand. Soziale Gerechtigkeit heißt: Vor dem Verteilen kommt das Erwirtschaften. Daher ist soziale Gerechtigkeit nur mit Innovation und Wettbewerbsfähigkeit möglich.

SPD

"Die Menschen und ihre Würde in den Mittelpunkt stellen"

Gerecht ist: Gleiche Chancen für alle, deshalb kostenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni.

Gerecht ist: Gute Arbeit zu guten Löhnen, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen, faire Renten und bezahlbare Beiträge.

Gerecht ist: Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlasten.

Gerecht ist: Die Menschen und ihre Würde in den Mittelpunkt des politischen Handelns zu stellen. Wer hart arbeitet, Kinder erzieht oder Angehörige pflegt, verdient den Respekt der Gesellschaft.

Die Linke

"Ein planbares Leben ohne Zukunftsängste"

Sozial gerecht ist, wenn niemand in Armut leben muss, kein Kind, keine Rentnerin, wenn alle sicher und frei von Existenzängsten leben können, wenn das eigene Leben planbar ist ohne Zukunftsängste, wenn die Mittelschichten besser gestellt sind, wenn Mieten bezahlbar sind und es mehr und besser bezahltes Personal in der Pflege, Gesundheit und Bildung gibt.

Sozial gerecht ist tariflich abgesicherte Arbeit, von der man leben kann und wenn nicht mehr Leiharbeit, Niedriglöhne, Werkverträge, Befristungen das Leben von Millionen bestimmen. Sozial gerecht sind ein gebührenfreier Zugang zu öffentlichen Gütern und entsprechende öffentliche Investitionen in Bildung, Erziehung und Gesundheit.

Grüne

"Armut und Ausgrenzung überwinden"

Sozial gerecht ist, was den sozialen Frieden bewahrt. Teilhabe- und Aufstiegschancen sind in Deutschland zusehends an Herkunft und Erbe geknüpft. Wenn Menschen mittleren Einkommens Probleme mit der Miete haben, wenn das Studium ein auskömmliches Leben oberhalb der Armutsgrenze nicht mehr garantiert und unser Konsum dazu beiträgt, dass sich Millionen Klimaflüchtlinge auf den Weg machen, steht für die Gesellschaft viel auf dem Spiel.

Deshalb jetzt: Armut und Ausgrenzung überwinden. Allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe an Arbeit, Bildung und Chancen ermöglichen.

FDP

"Fleiß und Talent dürfen Unterschiede begründen"

Sozial gerecht ist, wenn Menschen einen fairen Zugang zu Bildung, Gesundheit und Arbeit haben. Wenn niemand bei Lebensrisiken im Stich gelassen wird, aber ansonsten Fleiß und Talent Unterschiede begründen dürfen.

AfD

"Genug Netto vom Brutto"

Die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland ist zu hoch. Es ist sozial ungerecht, wenn der Staat den Arbeitnehmern von jedem hart erarbeiteten Euro weniger als die Hälfte lässt. Der Steuerzah...

Inhaltsverzeichnis

- Widmung

- Inhaltsverzeichnis

- Sorry, Kids, wir haben es versaut!

- Und was wir alles versaut haben

- Haben wir nichts gemerkt?

- Alles gewusst, nix getan

- Einleitung

- Das Jahr 69

- Der Marsch durch die Instanzen

- Der Sündenfall

- Das Öffnen der Büchse der Pandora

- Arbeitslosigkeit

- Unser Umgang mit Wirtschaftskrisen, wahrlich keine Meisterleistung

- Börsencasino

- Tulpen statt Hirse - Ein Blumenmeer als Rettung vor dem Hungertod

- Der Untergang der Gemeinwirtschaftsidee

- Outsourcing

- Lohndumping oder der Ruin der Löhne und Gehälter

- Apropos Soziale Gerechtigkeit, was haben wir ihr bloß angetan?

- Aber was ist denn eigentlich „soziale Gerechtigkeit“?

- Soziale Gerechtigkeit in der sozialen Marktwirtschaft

- Soziale Gerechtigkeit heute

- Abschaffung der Vollbeschäftigung

- Zeitarbeit statt Kündigungsschutz

- Von der Volksvertretung zum bürgerlichen Feudalsystem

- Vernachlässigung der Sozialsysteme

- Die staatliche Rentenversicherung und ihre kleinen aber gemeinen Webfehler

- Niedergang der gesetzlichen Krankenversicherung

- Jobcenter – vom Arbeitslosen zum Sozialhilfeempfänger

- Erfolgreiche Steigerung von Unzufriedenheit und Politikverdrossenheit

- Propaganda statt Informationen

- Der Niedergang der Wahlbeteiligungen

- Anonymes Kapital als Totengräber der sozialen Marktwirtschaft

- Die Mär vom Fachkräftemangel

- Umverteilung durch Inflation

- Steuern, die Hälfte des Einkommens benötigt der Staat

- Steuern: 10% auf alles müsste doch eigentlich genügen

- Wiederbewaffnung Deutschlands

- Wiedervereinigung, eine weitere vergebene Chance

- Unsere Rechtsgrundlagen, Rom lässt grüßen

- Das Märchen vom Segen der Privatisierung

- Heiligsprechung des hemmungslosen Egoismus

- Staatsverschuldung zumindest konnten wir deutlich steigern

- Globalisierung hilft immer und aus jeder Krise

- Wirtschaftswachstum, das Zauberwort einer ganzen Generation

- Der BünaBe kriegt keine Wurst mehr

- Adieu Kapitallebensversicherung

- Ausweitung der terroristischen Anschläge

- Nachhaltige Beschädigung der Gewerkschaftsidee

- Aussetzung der Wehrpflicht

- Unser Trauma heißt Vietnam und Kambodscha

- Vom Lobbyismus zur Diktatur der wirtschaftliche Interessen

- Wiedereinführung der Folter

- Machtübernahme durch Controller und Berater

- Von der Langeweile zum Stress pur: Schule und Ausbildung

- Deutsche Entwicklungshilfe: Vom Bestechen der Lokalpolitiker zum Garantiegeber für private Investoren

- Maschinen statt Menschen, gute Idee, leider nicht sozial verträglich umgesetzt

- Hemmungslose Bevorzugung der Kapitalseite

- Technologischer Abstieg: Ade Transrapid; Willkommen ICE

- Framing und Nudging statt objektiver Berichterstattung

- Wir haben uns dem nach Zinsen jammernden Kapital ausgeliefert

- Totalversagen beim Abrüsten

- Unvollständige Aussöhnung mit Polen und Russland

- Aber was nun? Was soll man anders machen?

- Impressum