![]()

Die neue Art der Zusammenarbeit ist interdisziplinär

aufgestellt, die Informationstechnik ist selbst ein

wertstiftender Teil der Wertschöpfungskette und steht für

den Austausch von Erkenntnissen und Wissen

Transformationsprozesse zwischen Marktdynamik und Regulierung aktiv angehen: die Wirtschaft steht angesichts der Unsicherheit über die Folgen eines zunehmenden Protektionismus, technologischer Umbrüche oder einer steigenden Bedeutung postmaterialistischer Werte vor großen Herausforderungen. Solche Veränderungen verlangen nach zeitnahen Anpassungsprozessen: Schnelligkeit und die Fähigkeit zur Selbsterneuerung entscheiden oft über Erfolg oder Misserfolg. Es gilt, durch vorausschauendes Management Veränderungen frühzeitig wahrzunehmen und aktiv anzugehen. Erforderlich hierfür sind eine fundierte Identifikation aller hierbei wirkungsrelevanten Einflussfaktoren sowie eine detaillierte Kenntnis über deren Auswirkungen. Zum Thema Innovation rücken zunehmend Kooperationen auch mit wissenschaftlichen Partnern sowie strategischen Beteiligungen an Startups in das Blickfeld. Es gilt, Ideen schneller in Innovationen umzusetzen. Dabei müssen speziell in der chemischen und pharmazeutischen Industrie neue Produkte und Verfahren vielfältige Anzeige-, Zulassungs- und Genehmigungsprozesse durchlaufen und strenge Vorschriften erfüllen. Bezüglich der Rahmenbedingungen ist wichtig, ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte ausgewogen auszubalancieren. Nachhaltiges Wirtschaften muss im Bewusstsein verstärkt verankert werden. Und zwar unterstützt durch ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Themen.

Auf dem Weg zu sich immer weiter digitalisieren Fabriken haben wir es zum ersten Mal mit der Tatsache zu tun, dass sich innerhalb eines Berufslebens der Arbeitsinhalt völlig ändern kann: einfache Arbeiten werden wegfallen, dafür wird der Bedarf an anspruchsvollen Tätigkeiten steigen. Mitarbeiter müssen viel stärker ganze Systeme überschauen und sowohl wertschöpfende als auch planende und steuernde Tätigkeiten leisten können: Techniker brauchen zusätzliche kaufmännische Kenntnisse und Kaufleute umgekehrt Einsichten in technische Abläufe. Das sich die Veränderungsgeschwindigkeit voraussichtlich noch weiter erhöhen dürfte, ist es notwendig, sich rechtzeitig über zu ergreifende Maßnahmen Gewissheit zu verschaffen. Dies betrifft vor allem die Entwicklung neuer Methoden zur Modellierung von Wissen (wobei man nicht nur auf vergangene Daten und Erfahrungen zurückgreifen kann). Grundsätzlich stellt die digitale Transformation hohe Herausforderung an die Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit. Erfolgsbestimmend ist das Umdenken von getrennten Aufgabenbereichen hin zu interdisziplinären Gemeinschaften (mit gleichen Zielen und gleichen Werten).

Dort wo sich eine Organisation vom Wettbewerb differenzieren oder innovativ sein möchte, muss die IT genauso flexibel sein wie das Business. Im Vergleich zur klassischen Art der Zusammenarbeit (Strukturen, in denen die Aufgaben über ihre Arbeitsschritte strikt voneinander getrennt sind) ist die neue Art der Zusammenarbeit interdisziplinär aufgestellt. Dabei ist die IT aus der Rolle einer Unterstützerin heraus gewachsen und hat sich selbst zu einem wertstiftenden Teil der Wertschöpfungskette entwickelt. „Sharing“ steht für den Austausch von Erkenntnissen und Wissen: durch die Suche nach Mitstreitern mit ähnlichen Bedürfnissen in der gesamten Organisation können neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit entwickelt werden. Dabei müssen alle Optimierungen immer eine ganzheitliche Verbesserung bewirken und dürfen ein Problem nicht an einen nachgelagerten Arbeitsschritt weiterreichen (so sollen Verschlechterungen vermieden werden). Mitarbeiter benötigen hierbei Freiraum zum Experimentieren. Kontinuierliches Experimentieren und Lernen aus Fehlern helfen dabei, die Stabilität des Gesamtsystems gegenüber Änderungen zu steigern. Visualisierung unterstützt einen transparenten Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten (neben der Darstellung von Zielen, Abläufen und Ergebnissen eignen sich Visualisierungsinstrumenten auch für die Offenlegung von möglichen Problemen).

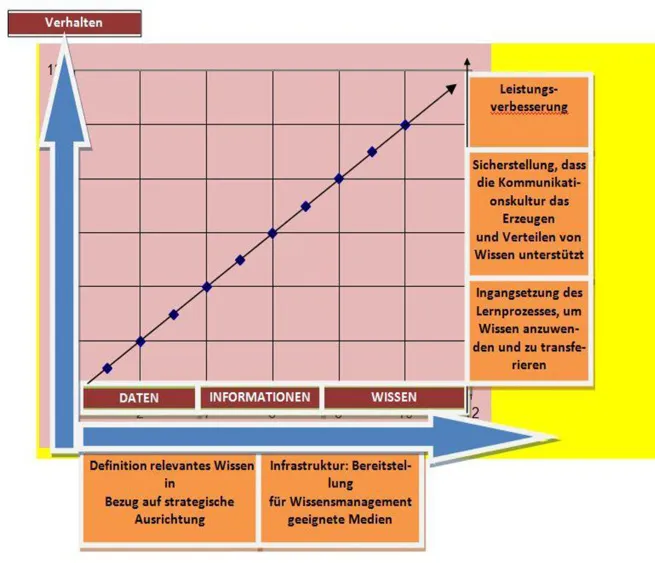

Zwischen Informationsproduzenten und -konsumenten werden neue Interaktionsformen realisiert. Es geht um die Lösung der Fragen: wie können Unternehmen mit der Dynamik des sie umgebenden Umfeldes mithalten? aus welchen individuellen und kollektiven Wissensbeständen setzt sich die Wissensbasis zusammen, auf die ein Unternehmen bei Entscheidungen zurückgreifen kann? besitzen die Mitarbeiter die notwendigen Fähigkeiten, um das vorhandene Informationsangebot produktiv nutzen zu können? Wissen und Erfahrungen sind an Personen gebunden und daher können nur die Knowhow-Träger selbst diese Potenziale erschließen. Die Halbwertzeit des Wissens sinkt dramatisch ab: d.h. ohne regelmäßiges Aktualisieren könnte wertvolles Knowhow in kürzester Zeit für wichtige Entscheidungsprozesse nur noch die Hälfte wert sein.

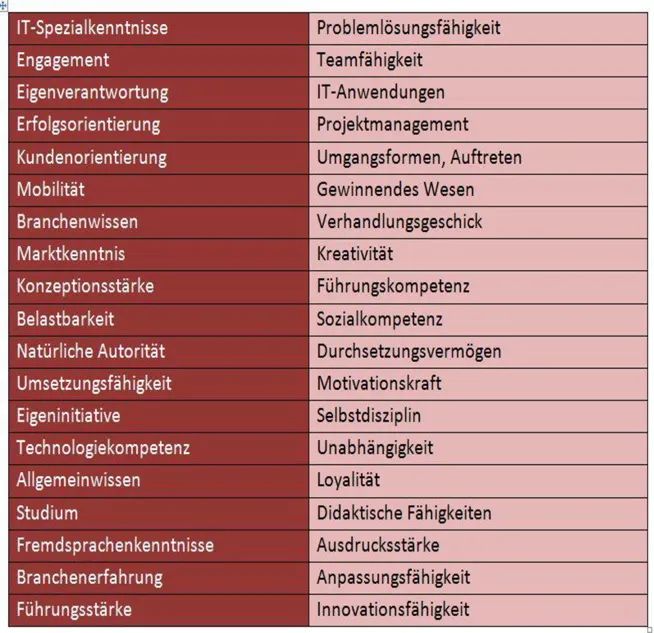

Entscheidungsprozesse folgen Personalfaktoren: Entscheidungsprozesse ruhen auf einem komplizierten und manchmal schwer durchschaubarem Gerüst von Personalfaktoren. Neben messbaren Personalfaktoren gibt es viele andere, sogenannte „weiche“ Faktoren, die für den Erfolg einer Entscheidung ausschlaggebend sein können. Die Grenzlinien zwischen beiden Faktorenqualitäten verlaufen nicht immer eindeutig. Ein sogenannter wichtiger „Hauptfaktor“ muss diese Einordnung nicht für alle denkbaren Situationen beibehalten. D.h. je nach Sachlage können „Hauptfaktoren“ und scheinbar unwichtige „Nebenfaktoren“ ihre Wertigkeitsposition auch tauschen. Ein Personalfaktor ist nicht schon allein deshalb wichtig, weil er gemessen werden kann. Umgekehrt ist ein Personalfaktor nicht schon deshalb weniger bedeutsam, weil über ihn keine exakten Bestimmungen vorliegen. Auch für die sogenannten „weichen“ Faktoren gilt: sie sind weit häufiger auch nachvollziehbar quantifizierbar als üblicherweise angenommen. In einem zunehmend dynamischer und wettbewerbsintensiver agierenden Umfeld nimmt die relative Bedeutung der „weichen“ Faktoren gegenüber den üblicherweise gemessenen harten Faktoren weiter zu. Als Beispiel wird nachfolgend eine Reihe solcher möglichen Personalfaktoren angeführt:

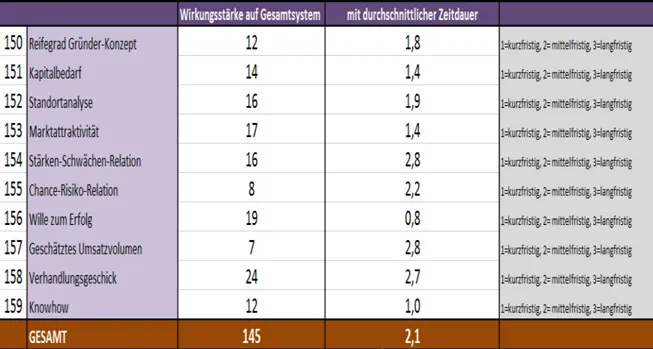

Wirkungsstärken von Personalfaktoren: allein die Tatsache, sich einmal detailliert mit bei Entscheidungen in Frage kommenden Personalfaktoren auseinanderzusetzen, vermag zu Erkenntnisgewinnen und neuen Einsichten verhelfen. Beispielsweise die Fragen: was ist überhaupt ein Personalfaktor? was zeichnet einen Personalfaktor aus? welche Merkmale müssen gegeben sein, um von einem entscheidungsrelevanten Personalfaktor zu sprechen? wo liegen wesentliche Unterschiede zwischen Personalfaktoren? welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen einzelnen Personalfaktoren? warum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen und Auffassungen zu Personalfaktoren? können Personalfaktoren gemessen werden? welche Personalfaktoren sind wichtig oder unwichtig? gelten Personalfaktoren immer für alle Entscheidungen oder gibt es Faktoren für eine Entscheidung, die es bei einer anderen nicht gibt? können sich Personalfaktoren gegenseitig beeinflussen? können zwischen Personalfaktoren auch negative Wirkungsbeziehungen auftreten? wie groß ist die Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit von Personalfaktoren auf sich ändernde Umfeldbedingungen? gibt es Unterschiede zwischen „harten“ und „weichen“ Personalfaktoren?

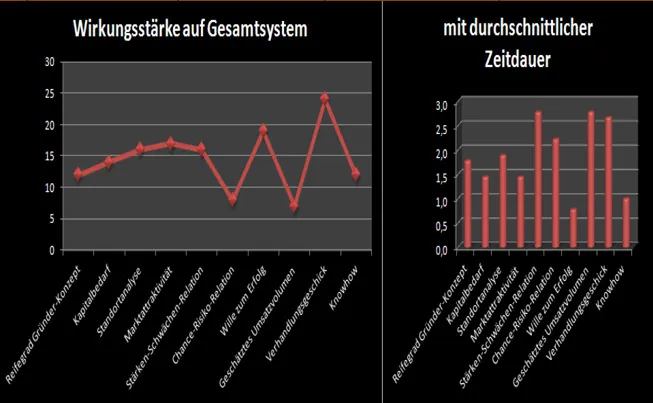

Alle diese Fragen sind es wert, sich einmal detailliert und intensiv mit ihnen zu beschäftigen. Noch tiefer reicht die Frage nach den im Zusammenhang mit Entscheidungen richtigen Werten. Hiervon kann eine Reihe von Auswertungen abgeleitet werden. Beispielsweise: Wirkungsstärke auf das Gesamtsystem, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, wie groß seine Wirkungsstärke auf das Gesamtsystem aller Faktoren ist. Für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, mit welcher durchschnittlichen Zeitdauer zu rechnen wäre, bis die für ihn angenommene Wirkung eintreten würde. Anteil Wirkungsstärke von Gesamt, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, welchen Anteil er hinsichtlich seiner aktiven Wirkungsstärke sein Einfluss auf das Gesamtsystem aller Faktoren hat. Zeitdauer als Abweichung vom Durchschnitt, d.h. für jeden der ausgewählten Einflussfaktoren kann ermittelt werden, wie stark er vom Durchschnitt des Gesamtsystems abweicht hinsichtlich der zu erwartenden Zeitdauer, bis seine jeweilige Wirkung eintritt.

Bewerbung mit Profil - Geschäftsgrundlage Personalbilanz: Text- und Präsentationsprogrammen sei Dank. Sie verhelfen Bewerbungen mit zugehörigen Unterlagen zu einem ansprechenden Äußeren. Unliebsamer und manchmal unbedachter Nebeneffekt scheint jedoch mehr und mehr die hiermit einhergehende Ähnlichkeit bis hin zur Austauschbarkeit zu sein. Das äußere Erscheinungsbild von Bewerbungsunterlagen wird eher verwechselbar. Per Computer angefertigte Ausdrucke sind so stromlinienförmig aufpoliert, dass sie leicht auch durch engmaschige Netze von Personalentscheidern zu rutschen drohen. Je schwieriger der Arbeitsmarkt ist und je heftiger eine zu besetzende Stelle umworben wird, desto mehr Informationsgehalt wird für sich hierauf beziehende Bewerbungen gefordert. Im wahrsten Sinne des Wortes muss der Bewerber daher daran arbeiten, sein Profil zu schärfen. Es geht um: Wissen als herausragendes Kapital begreifen, warum ausgerechnet eine Personenbilanz bei Bewerbungsproblemen vielleicht helfen könnte, Ausgangslage: Liste des „harten Kerns“ der Bewerberfaktoren, Bewerberfaktoren einmal unter mehreren Aspekten betrachten, Clusterbezogene Beurteilungstabellen, Bewerberprofile mit rotgelb-grünen Ampelsektoren, Verstärkung durch Profil- Portfolios.

Grundlage einer fast jeden Bewerbung ist der Rohstoff „Wissen“. Er ist der Kapitalstock des Bewerbers. Die charakteristischen Merkmale eines Bewerbers werden in seinem Intellektuellen Kapital abgebildet. Der kernige Marketingsatz des „Change Knowledge into Cash“ findet hier seine Berechtigung. Aus Sicht des Unternehmens bei dem man sich bewerben will ist Wissen nicht nur ein weiterer Produktionsfaktor neben den klassischen Faktoren Arbeit, Kapital, Grund und Boden – es ist vielmehr heutzutage der bedeutendste Produktionsfaktor überhaupt. Der häufig plan- und ziellose Umgang mit Wissen und Fähigkeiten vergeudet Ressourcen und führt zur Demotivation. Der Erfolg hängt auch davon ab, wie effizient Bewerber ihren Rohstoff Wissen zu nutzen wissen.

Zwar können Datenbanken den permanenten Zugriff auf Informationen ermöglichen. Aber Informationen alleine haben weder einen besonderen Wert noch einen Zweck an sich. Sie dienen lediglich als Mittel der Wissenserweiterung. Information und Wissen haben verschiedene Aspekte und dürfen nicht miteinander verwechselt werden: Information muss nicht bereits Wissen sein! Mit dem strategischen Gut „Wissen“ muss der Bewerber, will er Erfolg haben, zielgerichtet umgehen. Im Vergleich zu gut strukturierten Daten in den IT-Systemen werden Wissen und Erfahrungen von Personen in der Regel nicht explizit dargestellt. Genau diese Informationen sind aber für den Personalentscheider von Bedeutung. Ihm geht es darum, in Köpfen gespeichertes Wissen für sein Unternehmen verwertbar zu machen. Zu unterscheiden ist zwischen explizitem Wissen, das sich anhand von Regeln abbilden lässt und implizitem Wissen, das sich aus Problemlösungskompetenz und Erfahrungsschatz des Bewerbers zusammensetzt.

Alle fünf Jahre verdoppelt sich das Wissen der Menschheit. Dieser Sachverhalt wird ausgedrückt durch den Begriff der Halbwertzeit des Wissens. Leistungsfähige Unternehmern zeichnen sich dadurch aus, dass sie schnell lernen können: jeder einzelne für sich wie auch im Team. Auch wenn der Bewerber sich bewusst ist, über welches Intellektuelle Kapital er verfügen kann und welchen Wert dieses Kapital gegebenenfalls darzustellen vermag, muss er für die Praxis des Unternehmensalltages einkalkulieren, dass er trotz aller Werthaltigkeit immer wieder auf eine Reihe von Wissensbarrieren stoßen könnte. Umso mehr kommt es darauf an, sowohl proaktiv als auch strategisch zu handeln. Dies bedeutet, den Blick vor allem auf zukünftige Potenziale und Chancen zu richten und nicht immer nur auf meist ohnehin nicht vorhersehbare Ereignisse zu reagieren. Einen Ansatz hierfür könnte das Hinarbeiten auf eine Personalbilanz sein.

Warum ausgerechnet eine Personalbilanz bei Bewerbungsproblemen vielleicht helfen könnte: das Konzept der Personalbilanz soll ja gerade deshalb ins Spiel gebracht werden, weil man beispielsweise vor dem Hintergrund einer Krise versuchen muss, nicht nur die Aufmerksamkeit der mit Bewerbungen rundum eingedeckten Personalentscheider zu wecken, sondern in diesem Kontext auch nach neuen Wegen Ausschau halten sollte. Eine Personalbilanz ist hierfür nicht nur deshalb geeignet, weil mit ihr breit getretene und immer wieder eintönig wiederholte Pfade verlassen werden. Gerade weil eine Personalbilanz noch nicht als allseits gängiger Standardbegriff des Bewerbungsgeschehens vereinnahmt wurde, könnte ein Bewerber damit demonstrieren, dass er die Zeichen des Wandels erkannt und sich für seinen persönlichen Werdegang andere Möglichkeiten vorgenommen hat. Dabei ist die Personalbilanz eine zentrale Studie, die eine ganzheitlich ausgerichtete Standortbestimmung erlaubt.

Die Personalbilanz ist ein Instrument, mit dessen Hilfe der Bewerber eine Schärfung seines Profils (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe der Darstellung) im Wettbewerb um anspruchsvolle Stellen bewirken kann. Die Personalbilanz funktioniert als 360-Grad-Radarschirm für verschiedene Beobachtungszwecke und -ebenen, mit dem insbesondere auch „weiche“ Bewerberfaktoren umfassend identifiziert, differenziert abgebildet sowie systematisch bewertet werden können. Aus den Ergebnissen der Personalbilanz (beispielsweise einem Potenzial-Portfolio) kann der Bewerber für sich fundierte, abstimmungsfähige Maßnahmen- und Handlungsempfehlungen ableiten. Die Personalbilanz unterstützt die Früherkennung künftiger Chancen und Risiken.

Da eine reine Status-quo-Bewerbung auf Dauer nicht ausreicht, kann diese hinsichtlich künftiger Perspektiven des Bewerbers erweitert werden. Viele Darstellungsmöglichkeiten, wie z.B. Ampel-Diagramme mit rot-gelb-grün-Bereichen für die Bewertung von Bewerberfaktoren, sind einfach verstehbar und können gegenüber Personalentscheidern auch dadurch die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz erhöhen. Die Personalbilanz ist auf einer auch in der Wirtschaft gängigen Systematik aufgebaut und kommt daher der Denkweise von potenziellen Arbeitgebern. entgegen. Es wird ein wirksames Instrument des Bewerbermarketing geschaffen, mit dem aktiv (nicht nur reaktiv) gehandelt und auf möglicherweise für den Bewerber wichtige Entscheidungsträger zugegangen werden kann. Die Personalbilanz kann als breite Kommunikationsplattform für persönliche Entwicklungsmaßnahmen des Bewerbers eingesetzt werden.

Nichts ist so überzeugend wie eine Anschaulichkeit, wie sie in Form von Portfolio-, Ampeldiagramm- und ...