eBook - ePub

Unternehmenssteuerung im Überblick: Themen und Trends

Unternehmenssteuerung - Band 1

- 332 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Unternehmenssteuerung im Überblick: Themen und Trends

Unternehmenssteuerung - Band 1

Über dieses Buch

Richtung vorgeben, Schwerpunkte setzen, Umsetzung vorantreiben: Mit klarer Strategie den Finanzbereich voranbringenKonjunkturelle Schwankungen, volatile Märkte und damit verbundene Unsicherheiten verändern zunehmend das Aufgabengebiet der Unternehmenssteuerung. Um diesen Bereich für zukünftige Herausforderungen zu wappnen, ist eine permanente Neuorientierung erforderlich. Nur wer eine klare Vorstellung davon hat, was er übermorgen erreichen möchte, kann zielgerichtet darauf zusteuern. Aber was sind die wichtigsten Themen, und wie sind sie zu priorisieren? Wie lassen sie sich schnell und effizient umsetzen? Das vorliegende Buch greift Themen und Lösungsansätze für die Unternehmenssteuerung auf.

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.

Ja, du hast Zugang zu Unternehmenssteuerung im Überblick: Themen und Trends von Jörg Gogarn, JG Bc Projekt & Service GmbH im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politics & International Relations & Politics. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

Risikomanagement

„Wer keine Risiken eingeht, ergreift auch keine Chancen!“

„Risikomanagement ist eher etwas für Großunternehmen, Banken und Versicherungen!“

„Auch das hat die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht vorhergesehen!“

Solche Bemerkungen fallen, wenn Entscheidungsträger mittelständischer Unternehmen über Risikomanagement diskutieren.

Hat es für Mittelständler tatsächlich keinen Sinn, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen? Ist Risikomanagement in puncto Kosten und Nutzen sogar kontraproduktiv? Oder positiv gefragt: Was ist eigentlich das Besondere an so einem System? Liefert es vielleicht doch erhebliche Mehrwerte?

Ein leistungsfähiges Risikomanagement schützt und steigert den Unternehmenswert. Dazu ist es wichtig, Risikoaspekte nicht nur für einzelne Unternehmensfunktionen und Prozesse zu betrachten. Nur wenn es gelingt, die Risikobewertung in der Strategie zu verankern, in der Planung zu berücksichtigen und in allen relevanten Prozessen umzusetzen, können Chancen optimal genutzt und Risiken adäquat berücksichtigt werden.

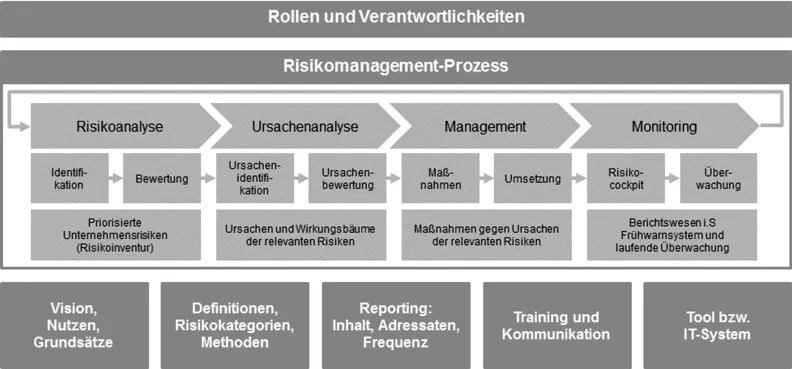

Ein modulares und unternehmensspezifisches Risikomanagement-Framework integriert interne und externe (gesetzliche) Anforderungen an das Risikomanagement und bildet sie konsistent in den Prozessen ab. Dadurch kann mit geringstmöglichem Aufwand hohe Wirkung erreicht werden. Wichtig ist, die erforderlichen Informationen möglichst direkt aus den operativen Prozessen zu bekommen. Das Reporting stellt alle Informationen zur Verfügung, die das Management zur Steuerung des Unternehmens und für die externe Berichterstattung benötigt.

Nachfolgend sind wesentliche Aspekte und Grundlagen zum Bereich Risikomanagement zusammengefasst.

Aufbau eines Risikomanagements

Aufgabe des Risikomanagements ist es, Chancen und Risiken des unternehmerischen Handelns zu identifizieren und zu managen und damit das Unternehmen bei der Erreichung der Unternehmensziele sowie der Verhinderung von Ressourcenverlusten zu unterstützen.

Darüber hinaus trägt das Risikomanagement dazu bei, Gesetze und Vorschriften einzuhalten, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ergebniszielen und korrespondierenden Risiken zu ermöglichen, die Kommunikation sowie den Umgang mit Chancen und Risiken zu verbessern und Stakeholdern Transparenz und Sicherheit zu verschaffen.

Unter dem Begriff Risiko werden die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines negativen Ereignisses und dessen Konsequenzen verstanden, die sich aus der Abweichung von einer erwarteten bzw. geplanten Zielgröße ergeben.

Modulares und unternehmensspezifisches Risikomanagement-Framework

Risikopolitik und Risikostrategie

Ausgangspunkt des Risikomanagements ist die Risikopolitik, die einen groben Handlungsrahmen darstellt, Verhaltensregeln und Verantwortlichkeiten festlegt und im Einklang mit der allgemeinen Unternehmenspolitik zu erstellen ist und sich aus ihr ableiten sollte.

Die Risikopolitik bildet die Basis für die Risikokultur und gibt die Art der Risikohandhabung im Unternehmen vor.

Neben den unternehmensindividuellen Vorgaben zur Risikopolitik lassen sich weitere Inhalte aus gesetzlichen Anforderungen ableiten (z.B. Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) und Sarbanes-Oxley Act (SOA).

Die unternehmensspezifisch auszugestaltende Risikostrategie stellt die Basis für den gesamten Risikomanagementprozess dar. Sie bestimmt das Verhältnis von Chancen und Risiken für das gesamte Unternehmen und welche maximalen Risiken eingegangen werden dürfen. Darüber hinaus werden Grundsätze für die Risikoprävention und die anzuwendenden Verfahren und Methoden vorgegeben.

Ziel ist nicht immer die Minimierung des Unternehmensrisikos, sondern vielmehr eine Optimierung des Chancen-/Risiko-Profils, das von der Unternehmensstrategie und der Risikobereitschaft des Unternehmens bestimmt wird.

Mögliche Risikostrategien sind:

- •Risikovermeidung (z.B. Vorhaben stoppen)

- •Risikoverminderung (z.B. Qualitätsmanagement)

- •Risikobegrenzung (z.B. durch Diversifikation oder definierte Obergrenzen)

- •Risikoabwälzung (z.B. durch Versicherung)

- •Risikoakzeptanz (Übernahme von Risiken)

Identifikation von Risiken

Die Risikoidentifikation beinhaltet eine ganzheitliche und detaillierte Bestandsaufnahme der Risiken und dient somit der frühzeitigen und laufenden Erkennung von bestehenden und potenziellen Risiken, welche die Existenz des Unternehmens bzw. die Erreichung der Unternehmensziele gefährden können.

Das Erkennen von Risiken unterstützen z.B. Frühwarnsysteme, (Experten-)Interviews, Checklisten, Fragebögen, das Brainstorming, die Fehlermöglichkeitsanalyse, die PEST-Analyse, SWOT-Analyse oder die Analyse von Risiken entlang der Wertkette.

Zur strukturierten Darstellung der Risiken wird im Hinblick auf die weiteren Phasen des Risikomanagements eine Systematik mit übergeordneten Risikokategorien erstellt.

Die Unternehmensrisiken werden meist in Betriebs-, Geschäfts- und Finanzrisiken eingeteilt.

Messung von Risiken

Im Anschluss an die Risikoidentifikation erfolgt die Risikomessung. Nur solche Risiken, die identifiziert und darauf folgend gemessen und bewertet werden, können gesteuert werden.

Die Risikomessung sollte mittels einheitlicher Risikomaße bzw. Bewertungskriterien zu vergleichbaren Ergebnissen führen, um damit eine konsistente Entscheidungsbasis für die nachfolgenden Schritte des Risikomanagementprozesses zu schaffen. Mögliche quantitative und qualitative Verfahren sind z.B. die Value at Risk-Methode (Methode zur Berechnung des Verlustpotenzials, das aus Markt- und Zinsrisiken resultiert), die Sensitivitätsanalyse oder Scoring-Modelle.

Zu beachten ist weiterhin, dass Einzelrisiken in Wechselbeziehung zueinander stehen und sich verstärken oder kompensieren können. Vor diesem Hintergrund ist neben den Einzelrisiken auch die Gesamtrisikoposition des Unternehmens zu ermitteln (Risikoaggregation).

Bewertung von Risiken

Die Risikobewertung zeigt auf, in welchem Ausmaß die Unternehmensziele durch die identifizierten Risikoereignisse gefährdet sind. Hierzu sind die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von Risiken zu fixieren und eine quantitative und/oder qualitative Bewertung der potenziellen Ergebniseffekte vorzunehmen.

Im Rahmen der quantitativen Bewertung wird ein Schadenserwartungswert ermittelt, der sich aus der Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe des einzelnen Risikos ergibt. Eine qualitative Risikobewertung ist erforderlich, wenn eine Quantifizierung nicht möglich ist (z.B. bei Imageverlust). In diesem Fall werden häufig Klassifizierungen vorgenommen, die eine Differenzierung der Gefährdungspotenziale erlauben, wie z.B. auf Basis einer Einteilung in „Existenz bedrohend", „schwerwiegend", „mittel", „gering" oder „unbedeutend".

Die Bewertung der Risiken zielt darauf ab, eine Rangordnung hinsichtlich des Gefährdungspotenzials herzustellen und nachfolgend eine Abbildung in einem Risikoportfolio vorzunehmen. Mit Hilfe dieser Darstellungsform können Normstrategien bzw. Steuerungsimpulse zur Handhabung der unterschiedlichen Risiken generiert werden.

Risikosteuerung

Die Basis für die Risikosteuerung bildet die Risikostrategie, da auf ihrer Grundlage zu entscheiden ist, welche Risiken akzeptiert werden und welche aktiv gesteuert werden sollen. Ziel ist die Veränderung der Risikosituation gemäß der Ziele und Vorgaben des Unternehmens bzw. die Herstellung einer ausgewogenen, dem Risikoprofil entsprechenden Relation von Chancen und Risiken. Eine optimale Risikosteuerung trägt dabei zur Sicherung des Unternehmensfortbestandes und zur Steigerung des Unternehmenswertes bei.

Aus der Risikostrategie wird abgeleitet, wie die identifizierten Risiken gehandhabt werden sollen und ob die Risiken akzeptiert, vermieden, vermindert oder überwälzt werden sollen.

Die Auswahl der Steuerungsmaßnahmen sollte unter Abwägung von Kosten und Nutzen getroffen werden.

Zur Beurteilung der Wirksamkeit und der Effizienz des Risikomanagements ist eine laufende Risikokontrolle zur Identifizierung von möglichen Verbesserungspotenzialen notwendig.

Die Überwachung des Risikomanagements erfolgt durch eine prozessbegleitende Kontrolle und prozessunabhängige Prüfung, z.B. durch die interne Revision. Die neutrale Prüfung beurteilt die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des Risikomanagementprozesses und unterstützt die Weiterentwicklung sowie Verbesserung des Risikomanagements.

Im Sinne des Regelkreises des Risikomanagements wird durch die Risikokontrolle nach einem bestimmten Zeitraum oder bei Veränderungen der Risikosituation ein neuer Risikozyklus initiiert.

Risikoberichtswesen

Das Risikoberichtswesen beinhaltet die fortlaufende Berichterstattung über die identifizierten und bewerteten Risiken sowie die eingeleiteten Maßnahmen zur Risikobewältigung an die entsprechenden Interessengruppen.

Das Risikoberichtswesen hat sicherzustellen, dass die Erkenntnisse der Risikokontrolle frühzeitig und in nachvollziehbarer, aussagefähiger Form kommuniziert werden. Das Berichtswesen beinhaltet die Darstellung und Beurteilung der Risikosituation sowie ggf. Handlungsvorschläge zur Verbesserung der Risikoposition. Es sorgt damit für eine angemessene Kommunikation im Unternehmen und ermöglicht die Entscheidung über notwendige Maßnahmen zur Risikobewältigung.

Zudem werden Rechenschaftsfunktionen (Nachweisen des pflichtgemäßen Verhaltens), die Sicherungsfunktionen (Fehler verhindernde Maßnahmen) und die Prüfbarkeitsfunktionen (Grundlage für die Prüfung des Aufsichtrats, interne Revision etc.) durch das Risikoberichtswesen abgedeckt.

TÜV Rheinland-Risikostudie mit dem Schwerpunkt deutscher Mittelstand“

Deutsche Unternehmen zwischen Mut und Leichtsinn – kurzfristiger finanzieller Erfolg steht im Mittelpunkt unternehmerischen Handelns

Wie die repräsentative „TÜV Rheinland-Risikostudie mit dem Schwerpunkt deutscher Mittelstand“ zeigt, fehlt in mittelständischen Unternehmen eine ganzheitliche Risikobetrachtung. So fließen hauptsächlich wirtschaftliche Aspekte in die Risikobetrachtung ein, ökologische und soziale Aspekte in wesentlich geringerem Umfang. Lediglich 48% der Unternehmen messen und bewerten ihre Maßnahmen zur Risikominimierung.

Die Geschäftsführer und Verantwortlichen für das Risikomanagement von 605 Unternehmen wurden für die „TÜV Rheinland-Risikostudie“ befragt. Davon konnten 20% der Befragten keine Angaben zu den Risiken im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens machen.

Gabriele Rauße, Geschäftsführerin bei TÜV Rheinland: „Deutsche Unternehmer balancieren zwischen Mut und Leichtsinn, wie die Ergebnisse unserer Studie eindeutig zeigen. Risiken, die falsch eingeschätzt oder nicht erkannt werden, bedrohen dabei massiv die Existenz der Unternehmen. Unternehmen blenden in ihren Planungen die Anforderungen von Banken, Lieferketten und Kunden offenbar komplett aus. Für den Wettbewerb entscheidende globale Trends, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, werden größtenteils ignoriert.“

Unternehmen agieren immer im Spannungsfeld zwischen Risiko, Nachhaltigkeit und globalen Trends und müssen Risiken erkennen und richtig einschätzen. Der deutsche Mittelstand nimmt hauptsächlich Faktoren wahr, die unmittelbar auf seine monetäre Situation einwirken wie Wettbewerb, Konjunktur, Fachkräftemangel und steuerliche Reglementierungen. Aspekte wie Ökologie und Soziales spielen bei der Risikoeinschätzung kaum eine Rolle.

Gerade dort, wo sich für Entscheider der Spielraum für individuelle Einflussmöglichkeiten eröffnet, wie zum Beispiel in den Bereichen Umwelt, Mitarbeitersicherheit und -gesundheit oder Nachfolgeregelungen, sehen die Unternehmer keine Risiken und keinen Handlungsbedarf. Die weniger stark bis gar nicht beeinflussbaren Faktoren wie beispielsweise Wettbewerb, Konjunktur oder Gesetzgebung werden hingegen als riskanter wahrgenommen. Insgesamt wird bei vielen Fragestellungen die fehlende Risikosensibilität deutlich, da alle genannten Risiken als niedrig oder eher niedrig eingeschätzt werden.

Gleichzeitig wird in der „TÜV Rheinland-Risikostudie“ deutlich, dass den Mittelstand eine hohe Risikobereitschaft auszeichnet: 43% aller Befragten schätzen sich im Vergleich zu ihren Mitbürgern als risikofreudiger ein. Paart sich geringe Risikosensibilität mit hoher Risikobereitschaft, kann dies die Existenz von Unternehmen massiv gefährden.

Großer Nachholbedarf besteht laut Studienergebnis ebenso beim Thema Risikomanagement. 25% aller befragten Unternehmen haben kein Managementsystem und rund 30% nehmen keinerlei Risikosteuerung vor. Standardisierte Messmethoden und Analysen werden nur von 9% umgesetzt. Ökologische und soziale Faktoren spielen auch hier kaum eine Rolle, geeignete flächendeckende Maßnahmen in diesen Bereichen sind stark defizitär. Insgesamt sehen über zwei Drittel der Befragten noch Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Sicherung der Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens.

Neben dem Umgang mit Risiken und deren Steuerung offenbart sich in der Studie aber auch eine fehlende Sensibilität hinsichtlich der Bedeutung der Maßnahmenbewertung und - kommunikation, die zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit ergriffen werden. Mehr als die Hälfte aller Unternehmen überprüft weder die Wirkung der Maßnahmen, noch werden diese veröffentlicht. Hier verspielen Unternehmer leichtsinnig ihre Chancen auf Verbesserung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, denn sie wissen weder, ob sie die Dinge richtig tun – noch ob sie die richtigen Dinge tun, um die Zukunft ihres Unternehmens zu sichern. 14 % halten sogar eine Evaluation für grundsätzlich nicht sinnvoll...

Inhaltsverzeichnis

- Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Unternehmenssteuerung in der CEO und CFO-Dimension

- Operative Steuerung & Controlling

- Accounting Advisory

- Risikomanagement

- Compliance im Mittelstand

- Planung & Budgetierung

- Treasury

- Organisation & Prozesse

- Berichtswesen

- Systeme und Business Intelligence

- Herausgeber und Autor

- Impressum