![]()

TEIL III

THERMODYNAMICHE GRUNDLAGEN

1 Konstruktives Schema der Drehkolbenkraftmaschine mit kontinuierlichem Brennprozess

Der kontinuierliche Verdrängungsprozess ist zurzeit bei den Verdichtern mit Schraubenpaaren in der Fördertechnik sowie der Verdichter- und Kältetechnik weit verbreitet. Die Konzeption der Drehkraftmaschine mit rotierenden Verdrängern bezieht sich darauf, dass nicht nur Schraubenpaare (mit komplizierter Konfiguration) als Verdränger möglich sind, sondern Rotorpaare mit einzelnem Kamm in einfachen linearen und zylindrischen Formen als Spitzenfall denkbar sind. Das Rotor-Pendant bekommt dabei die Vertiefung, die die gemeinsame Drehung der Rotoren mit Walzkontakt ermöglicht. Dies erleichtert die Herstellungsprobleme und beseitigt die Verdichtungsschwierigkeiten, die bisher die große Hürde bei der Entwicklung der Kraftmaschinen solcher Art darstellen. Dabei ist die einfache Dichtleiste anwendbar.

Die Kraftmaschine könnte aus zwei Stufen bestehen: Verdichterstufe für Luft und Expansionsstufe des Gases sowie Brennkammer dazwischen. Die Rotorpaare können dabei mit einem Hauptrotor und zwei, drei oder vier Nebenrotoren in einem Gehäuse verbunden werden. Außerdem lässt sich dann die Verbrennungskammer im Inneren des Hauptrotors platzieren und kann sich durch beide Stufen ausdehnen. Diese Ideen rationalisieren das allgemein bereits bekannte Schema deutlich und maximieren den Gesamtertrag. Dabei entstehen etliche Ähnlichkeiten in Aufbau und Arbeitsweise mit Turboaggregaten und es gibt die Möglichkeit, dessen Brennkammer zu entlehnen.

Bei dieser Zusammensetzung von Teilen beider Gattungen der Wärmemaschinen entsteht also eine Drehkolbenkraftmaschine, die die ökonomischen kolbenartigen Verdichtungs- und Expansionsvorgänge von Kolbenmotoren und die kontinuierlichen Brennprozesse von Turboaggregaten vereint, und letztlich ein Synergieeffekt, der im Folgenden noch zu betrachten ist.

Trotz aller Vielfältigkeit möglicher Konfigurationen der Rotoren (mit verschiedenem Profil und Anzahl der Kämme, mit verschiedenem Verschraubungswinkel usw.) (siehe G 94 Ol 804.9) sind die thermodynamischen Prozesse in der Kraftmaschine und entsprechende Berechnungen identisch. Ein Unterschied entsteht nur bei der Definition der Volumina, d. h. von Elementaroder Einzelvolumen der angesaugten Luft, und des dadurch bestimmten spezifischen Förderstroms (Menge der beförderten Medien pro Zeiteinheit). Die Volumina sind von der konkreten Konstruktion und der Projekt-Leistung sowie den Drehzahlen der Kraftmaschine bestimmt. Diese Größen sowie die für die Konstruktion zulässigen Parameter des Arbeitsprozesses wie Druck und Temperatur definieren schließlich die Abmessungen und die Masse der Kraftmaschine.

Für die Ziele der thermodynamischen Betrachtungen kann sowohl das einfache konstruktive Schema der Drehkraftmaschine (wie in DE 10 2006 038. 9 dargestellt) als auch die Konstruktionen der weiteren Patentschriften genutzt werden.

Für die Analyse der Berechnungsdaten und ihre Schlussfolgerungen sind die Zeichnungen und Beschreibungen des vierten Patents und die Zusätze zur vierten Anmeldung von Belang, da sie die für die Analyse notwendigen konstruktiven Optimierungen beschreiben. Die Zeichnungen und Beschreibungen dieser Konstruktionen und ihrer Arbeitsweise finden sich in den entsprechenden Patentschriften sowie im Teil III dieser Monografìe.

Weitere thermodynamische Betrachtungen erlauben es, die Parameter der Arbeitsprozesse exakt zu definieren und daraus die Baumasse der Drehkraftmaschine zu ermitteln. Auch die Hauptcharakteristika wie Wirkungsgrade, Kraftstoffverbrauch, Abwärme etc. lassen sich zuverlässig einschätzen.

Die Thermodynamik beschreibt den Arbeitsprozess für die ganze Klasse der Kolbenmaschinen mit kontinuierlichem Brennprozess. Die individuellen Eigenschaften der Kraftmaschine sind von seiner konkreten Konstruktion mit ihren Abmessungen definiert. Maßgebend sind, wie schon erwähnt, die Volumina und der spezifische Förderstrom, der seinerseits auch von den Drehzahlen bestimmt ist.

2 Volumina

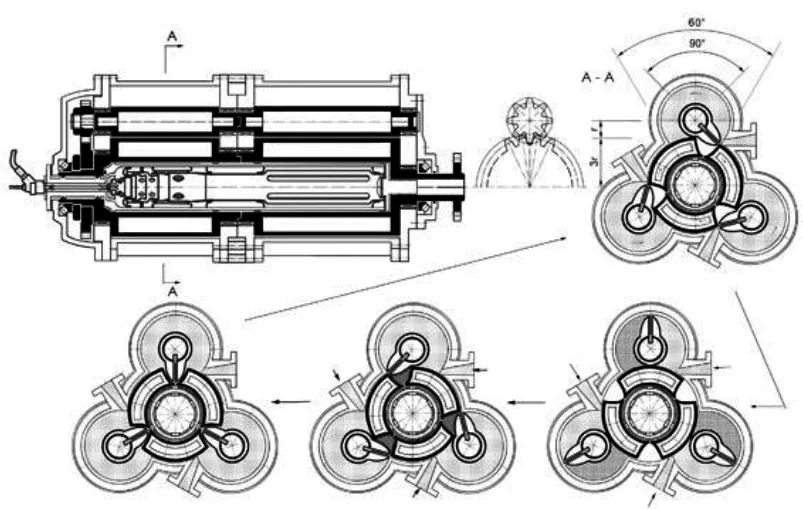

Abbildung 12: Verlauf des Arbeitsprozesses in der Verdichterstufe der Drehkolbenkraftmaschine

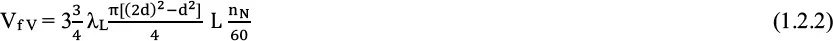

Wie aus Abbildung 12 ersichtlich beträgt der Durchmesser der Verdichtungskammer 2d und die Rotorlänge L (vom Durchmesser der Nebenrotorwalze d ausgehend). Daraufhin beträgt das Hubvolumen jedes der drei Verdichtungsräume:

Der eesamte Förderstrom beträgt:

Mit dem Koeffizienten ¾ berücksichtigt man das Ansaugvolumen zum Anfang der Komprimierung je Kammer. Diese Gleichungen gelten sowohl für die Verdichterstufe als auch für die Expansionsstufe. Der Liefergrad λL = 0,7 … 0,95. Seine Grenzen sind durch das Druckverhältnis (bei dessen Steigerung er abfällt) und die Abdichtungsqualität bestimmt.

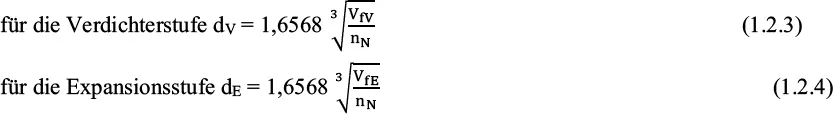

Unter der Annahme, dass für die Verdichterstufe λL = 0,83, L = 1,5 × 2d gilt, beträgt für die Höchstdrehzahl der Nebenläufer nN min-1 der Durchmesser der Walze des Nebenläufers:

Vfv ist bei der Verdichterstufe die Menge der eingesaugten Luft bei atmosphärischem Druck und bei der Expansionsstufe VfE die Menge des Mediums beim Auspuffdruck im Abgassystem. Die Luft-Gas-Menge bzw. der Förderstrom wird von der Thermodynamik und der Leistung auf der Welle bestimmt. Deshalb muss die Thermodynamik beschrieben sowie die Leistung und die Drehzahlen vorgegeben sein, um zu den Charakteristika und Abmessungen der Drehkraft-

3 Thermodynamisches Modell des Arbeitsprozesses

3.1 Thermodynamisches Modell

Für die thermodynamischen Begründungen wurden ein eigenes thermodynamisches Modell sowie ein Berechnungsalgorithmus für ein Microsoft-Excel-Arbeitsblatt ausgearbeitet.

Das Modell berechnet einen isobaren Verbrennungsprozess bei vorgegebener Leistung und Drehzahlen sowre Luftüberschuss berm Brennen des Kraftstoffs in der Brennkammer ω = Vv/Vmm> 1. Dabei wird folgende thermodynamische Gesetzmäßigkeit ausgenutzt: Die Energie des Gasstroms (unter Mitberechnung der reversiblen polytropischen Kompressorarbeit) ist durch die Masse des Gasstroms m (Förderstrom), die spezifischen Wärmekapazitäten des Gases cv и cP und die Gastemperatur T in °K definiert. Die spezifischen Wärmekapazitäten des Gases bestimmen die innere Energie U und die Enthalpie H (innere Energie + Arbeit des Gases bei Ausdehnung H = U + pV). Die mechanische Arbeit (pV) des Gases bei seiner Ausdehnung (bei Mitberechnung reversibler polytropischer Kompressorarbeit) ist als ausgegebene Leistung der Kraftmaschine zu verstehen. Diese Gesetzmäßigkeiten erlauben es, die Masse des Gasstroms m in Abhängigkeit von der Gastemperatur T in °K für die vorgegebene Leistung zu ermitteln. seinem Verlauf durch die Maschine entsprechend dem p-V-Diagramm berechnet sowie die Charakteristika der Maschine wie Wirkungsgrade, Kraftstoffverbrauch, Abwärme, Dimensionen etc. ermittelt. Dabei wird der Carnot-Prozess angewendet, da Verdichtungs- und Expansionsprozesse diskret und portionsweise erfolgen. Die Portionen der Verdichtungsstufe fließen zusammen in den Speicherraum und bilden so eine homogene Strömung durch die Brennkammer. Nach der Wärmezufuhr wird die Strömung erneut portionsweise in die Expansionsstufen gegeben.

Der Algorithmus berechnet zahlreiche Bauvarianten der Maschine, bestimmt durch die Vielzahl möglicher Arbeitsprozessvarianten in der Brennkammer, die beschrieben durch Gastemperatur und Druck beschrieben sind. Die Berechnungsdaten jedes Parameter des Förderstroms und jeder Charakteristik der Kraftmaschine werden in Form der Matrizen mit Koordinaten T in °K und p vorgeführt.

Aus der gesamten Menge der Bauvarianten der Kraftmaschine kann die Variante ausgewählt werden, die optimal zum als verträglich für die konstruktiven Materialien geltenden Temperatur-und Druckbereich passt.

Beim experimentellen Prototyp der Drehkolbenkraftmaschine ist der Arbeitstemperaturbereich des Gases t°= 800–900 °C (T3° K= 1073–1173°) unter Berücksichtigung der obligatorischen Kühlung der Teile, die in Berührung mit heißem Gas stehen, ausgewählt. Dieser Bereich entspricht dem Luftüberschuss ω = Vv/Vmin ≥ 2 und ermöglicht annehmbare anfängliche Temperaturbedingungen für die Konstruktion zusammen mit der Anwendung des Kühlsystems.

Diese Auswahl ist auf die weitere Entwicklung abgestimmt, die auf möglichst hohe Temperaturen und Drücke zur Erreichung möglichst hoher Wirkungsgrade sowie Kennwerten der Leistungsvolumina abzielt.

Die Entwicklungskonzeption des experimentellen Prototyps der Drehkolbenkraftmaschine sieht vor, dass je nach Entdeckung temperaturüberlasteter Stellen und entsprechenden konstruktiven Nachbesserungen die Arbeitstemperatur des Gases und der Druck allmählich und nachhaltig erhöht und damit die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden können. Das Verfahren dafür ist schon gefunden und in der Entwicklungskonzeption der Maschine berücksichtigt. Die konstruktiven Mittel des experimentellen Prototyps sind auch vorausbestimmt: die Steuerung des effektiven Kompressionsraums in der Verdichterstufe. Das Steuerungssystem ermöglicht es, einen Teil der angesaugten Luft vor der Komprimierung zurück in die Atmosphäre auszulassen. Damit gelangt weniger komprimierte Luft in die Brennkammer und der Luftüberschuss beim Brennen des Kraftstoffs wird reduziert.

Die Verdichterstufe erübrigt mit der Steuerung des Verdichtungsraums die Herstellung diverser Typengrößen von Verdichterstufen und ihre Auswechslung bei den Experimenten. Daneben gewährleistet der Luftüberschuss der Maschine die guten Start- und Beschleunigungseigenschaften. Aber die größte Bedeutung des Verfahrens mit Luftüberschuss besteht in der geregelten Verbrennung des Kraftstoffs und damit ihrer umweltfreundlichen Wirtschaftlichkeit. Zur Verdeutlichung lohnt sich ein Exkurs in die herkömmliche Technik.

Unter einer stöchiometrischen Verbrennung versteht man einen Prozess, bei dem nur so viel Luft beim Brennen anwesend ist, wie für die völlige Verbrennung des zugestellten Kraftstoffs nötig ist. Der Luftüberschuss ist dabei ω = Vv/Vmin = 1. Die Temperatur des Gases übersteigt in der Zone der Zündung des Brenngemischs t = 2000 °C (T = 2273 K). Ein solcher oder ähnlicher Prozess verrichtet sich bei der Arbeit mit Maximalleistung und näherliegenden Regimes bei herkömmlichen Kolbenmotoren, Wankelmotoren und verschiedenen Arten der Drehkolben- und Schaufel-Rotor-Motoren. Alle diese Motoren arbeiten im Übrigen mit einer periodischen Gemischzündung.

Bei derart hohen Temper...