![]()

Das Herzogtum Holstein in den Jahren 1848–1851. Eine Spurensuche zum Verhältnis von dänischer zu schleswig-holsteinischer Gesinnung im heutigen Kreis Steinburg

Jan Ocker

„Du Dänenhund, komm heraus! Wir wollen Dich aufhängen.“

(Man hatte schon zwei Stricke mitgebracht, um meine Frau und mich aufzuknüpfen!)1

Einzig die Flucht in ein nahegelegenes Weizenfeld konnte den Brokdorfer Pastor Peter Gottlieb Hansen am späten Abend des 11. August 1850 vor der Gewalt einiger erregter Mitmenschen bewahren.2 Hansens äußerst lebhaft geschriebene Autobiographie schildert exemplarisch einen Vorfall, der den Dualismus zwischen dänischer und schleswigholsteinischer Gesinnung während der Schleswig-Holsteinischen Erhebung3 in den Jahren 1848 bis 1851 offenbart.

I. Einführung

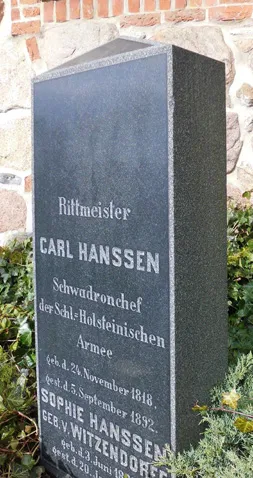

Den Anlass zu dem Thema der vorliegenden Abhandlung, die als Hausarbeit im Rahmen des im Wintersemesters 2015/16 besuchten und von Frau Caroline Weber (M.A.) geleiteten Proseminars Schleswig und Holstein im dänischen Gesamtstaat (1814–1864) entstand, gab im Wesentlichen ein Blick in das Heimatdorf des Verfassers: So hängt zum einen in der Hohenasper St. Michaeliskirche eine Gedenktafel zu Ehren der sieben Gefallenen von 1848–1851; auf dem angrenzenden Friedhof befindet sich die Stele eines im Ort bislang recht unbekannten Rittmeisters und Eskadronchefs der Schleswig-Holsteinischen Armee. Darüber hinaus erfolgte in dem Dorf vor einem Jahr der Abriss der ehemaligen Gastwirtschaft Zur Doppeleiche.

Das verbindende Element dieser drei Aspekte stellt die Schleswig-Holsteinische Erhebung dar, der sich diese Ausarbeitung widmet. Am Beispiel des heutigen, im holsteinischen Landesteil liegenden Kreises Steinburg, zu dem Hohenaspe, die Städte Glückstadt, Itzehoe, Kellinghusen, Krempe und Wilster sowie 105 weitere Gemeinden gehören, soll das Verhältnis zwischen dänischer und schleswig-holsteinischer Gesinnung im Zeitraum von 1848 bis 1851 untersucht werden. Hierbei bedürfen die Begriffe dänisch und schleswig-holsteinisch einer kurzen Erklärung: Erstgenannter meint hierbei eine dem dänischen Gesamtstaat – dieser existierte von 1773 bis 1864 und umfasste zur Zeit der Schleswig-Holsteinischen Erhebung das Königreich Dänemark, Island, die Färischen Inseln, Grönland, die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg sowie einige Kolonien4 – zugeneigte Gesinnung. Unter schleswig-holsteinisch lässt sich die Einstellung fassen, die eine Souveränität der Herzogtümer Schleswig und Holstein beabsichtigt.

Das Ziel besteht darin, die Haltung ausgewählter Personen der Bevölkerung und der separat betrachteten Gruppen des Militärs und der Geistlichkeit herauszuarbeiten und die Ausprägung dieser Gesinnung aufzuzeigen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, auf welche Art und Weise sich dänische und schleswig-holsteinische Einstellung begegneten – also ob es Formen der gegenseitigen Toleranz und Akzeptanz, des Respekts oder aber auch der psychischen und physischen Unterdrückung gab.

Bei der Spurensuche, die sich des im Laufe der Recherchearbeiten angesammelten Materials wegen lediglich als ein Überblick versteht, sollen als Quellen insbesondere Lebenserinnerungen, Zeitungsartikel und Briefe dienen. Wissenschaftliche Aufsätze und Monographien werden diese, wenn vor allem die Originalschriften nicht zur Verfügung standen, ergänzen.

An dieser Stelle sei all denjenigen auf das Herzlichste gedankt, die den Verfasser in vielfältiger Art und Weise unterstützt haben. Der Dank gilt auch der Detlefsen-Gesellschaft in Glückstadt, die es dem Schreiber ermöglicht, seine Arbeit öffentlich zu präsentieren. Hierbei bietet sich Glückstadt in der Rolle des nahezu idealen Vortragsortes an: Als Marine- und Garnisonsstützpunkt – erinnert sei an das Kanonenboot Nr. 7, Glückstadt, und das 17. Infanterie-Bataillon, das als 4. Infanterie-Bataillon in die Schleswig-Holsteinische Armee eingegliedert wurde –, Sitz eines Kriegsgefangenenlagers und nicht zuletzt auch als Geburtsort des in der Schleswig-Holsteinischen Erhebung keinesfalls unbedeutenden Politikers Theodor Olshausen kam der Stadt zwischen 1848 und 1851 eine bedeutende Funktion zu.

Links: Stele des Rittmeisters Carl Hanssen auf dem Friedhof der St. Michaeliskirche in Hohenaspe. Rechts: Up ewich ungedelt. Doppeleiche mit Gedenkstein im Stadtpark in Glückstadt. Fotos: J. Ocker.

II. Vom Ripener Privileg 1460 bis zum Londoner Protokoll 1852 – Vorgeschichte und Ablauf der Schleswig-Holsteinischen Erhebung

Die Schleswig-Holsteinische Erhebung als Resultat einer gescheiterten Verbindung zwischen den beiden Herzogtümern Schleswig und Holstein sowie dem Königreich Dänemark wird nur derjenige verstehen können, der um die gemeinsame Geschichte weiß. Aus diesem Grunde hält es der Schreiber für nötig, im folgenden Abschnitt die – besonders für Holstein – relevanten politischen Ereignisse zusammenzufassen und eine Darstellung zum Verlauf der Schleswig-Holsteinischen Erhebung zu geben.5

Doppeleiche auf dem Friedhof Brunnenstraße in Itzehoe. Foto: J. Ocker.

Den indirekten Ausgangspunkt des Konflikts im Jahre 1848 bildete das Ripener Privileg des dänischen Königs Christian I. von 1460 mit der berühmten und vielfach zitierten Aussage dat se bliven ewich tosamende ungedelt, die sich zu den drei Worten Up ewig ungedeelt entwickelte und die Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein bestimmte.6 Diese Unteilbarkeitserklärung findet besonderen Ausdruck im Motiv der Doppeleiche, einem aus zwei Stämmen zusammengewachsenen Baum, der die Verbindung der beiden Herzogtümer ausdrücken soll. Im Kreis Steinburg gibt es derer beispielsweise in Glückstadt, Itzehoe, Looft (hier wird diese sogar im Wappen geführt) und Münsterdorf.

Schleswig und Holstein gehörten ab 1773 zu dem neu gebildeten dänischen Gesamtstaat; nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806 wurde Holstein, das bis zu diesem Zeitpunkt zwei Reichen unterstand, nun Teil des dänischen Königreichs, ehe es 1815 zusätzlich dem Deutschen Bund beitrat. Das Herzogtum Schleswig gehörte diesem Bündnis nicht an. Einen revolutionären Charakter besaß die 1830 erschienene Schrift Ueber das Verfassungswerk in Schleswigholstein des Sylter Landvogts Uwe Jens Lornsen – das besondere Augenmerk liegt hierbei auf der Schreibweise Schleswigholstein, die eine untrennbare Einheit der beiden Herzogtümer impliziert. Das Werk stand am Anfang einer neuen Phase der Auseinandersetzung. Nach der Einwilligung des dänischen Königs Christian VIII. tagte ab 1835 die holsteinische Ständeversammlung in Itzehoe; im folgenden Jahr traten die schleswigschen Stände in Schleswig zum ersten Mal zusammen. Eine anti-schleswig-holsteinische Rede des Politikers Orla Lehmann aus dem Jahre 1842 stellt ein Beispiel für die zunehmend verhärteten Fronten beider Parteien dar.7 Ein herzogtümliches Pendant bildete etwa Carl Friedrich Hermann KLENZES Werk Die letzten Gründe zwischen den Dänen und Schleswig-Holsteinern, oder staatsrechtlicher Beweis der Staatseinheit Schleswig-Holsteins aus dem Jahre 1843. In diese Zeit fällt die Entstehung des Schleswig-Holstein-Liedes sowie die Gründung zahlreicher, politisch motivierter Liedertafeln, wie diese beispielsweise in Itzehoe, Schenefeld und Wilster entstanden.8

Eine weitere Verschärfung des Konflikts resultierte 1846 aus dem Offenen Brief des dänischen Königs Christian VIII. – dieser bestimmte hierin die weibliche Erbfolge für das Königreich Dänemark und das Herzogtum Schleswig, da die Erbfolge im Mannesstamm (weiterhin in Holstein geltend) auszusterben drohte (sein Sohn Friedrich [VII.] besaß keine Kinder). Der Regent verstarb am 20. Januar 1848. Unter dessen Nachfolger Friedrich VII. konnten sich die Zustände nicht ändern, weshalb am 18. März 1848 die holsteinischen und schleswigschen Stände in Rendsburg zusammentraten, um sich zu der gegenwärtigen politischen Lage zu beraten. Auf schleswig-holsteinischer Seite erfolgte am 24. März die Ausrufung der Provisorischen Regierung, deren Vorsitz Wilhelm Beseler innehatte. Im Oktober des gleichen Jahres folgte die Gemeinsame Regierung; im März 1849 wurde diese von der Statthalterschaft des Herzogs Friedrich Emil August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg – bekannt a...