![]()

1

Einführung

1.1 Von der Entstehung des Automobils zum Begriff des Oldtimers

Den Grundstein zum Automobilbau legte 1886 Carl Benz, als er das erste dreirädrige Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer Zündung erfand, baute und der Öffentlichkeit vorstellte. Leider ist jener Motorwagen im Original heute nicht mehr erhalten. Es gibt einen Nachbau, der im EFA Museum (Ernst Freiberger Automobile Museum) in Amerang im Chiemgau/Bayern zu bewundern ist.

Fast 100 Jahre später erkannten Ingenieure, dass diese „altertümliche Materie“ viel über die Geschichte und den technischen Wissensstand von Epoche zu Epoche erzählen und jedes Entwicklungsstadium einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet werden konnte. So kam der Begriff „Stand der Technik“ auf, den es festzuhalten und zu dokumentieren galt. Altes Blech auf vier Rädern wurde langsam zum technischen Kulturgut, was sorgfältigen Umgang und viel Pflege nach sich zog.

Noch in den 1990er-Jahren war weder der Begriff „Oldtimer“ weithin geläufig, noch gab es eine Oldtimerbranche wie heute. Stattdessen sprach man von seinem Oldie oder Schnauferle. Ganz Beflissene nannten es Veteranenfahrzeug. Materialbeschaffung, Restauration und Pflege waren Themen, für die es kaum Fachleute und keinen Markt gab. Der Einzelne war auf Mundzu-Mund-Propaganda angewiesen. In den Automobilfirmen musste man sich lange durchfragen, bis man jemanden fand, der sich mit dem „alten Klump“ auskannte.

Seitdem hat sich aber ein deutlicher Imagewandel vollzogen, den sich auch die großen Automobilfirmen auf ihre Fahnen schreiben. Das Publikum wird heute mit hochglanzpolierten Oldtimern in moderne Museen gelockt, deren Architektur an sich schon Programm ist. Auf prestigeträchtigen Messen präsentiert sich die Branche mit gigantischen Ausstellungsflächen und taucht seltene Modelle mit Models und Musik ins grelle Scheinwerferlicht. Hinter verschlossenen Türen kann der Interessent bei Prosecco oder Champagner diskret Näheres über die Preise erfahren. Die lange als unbedeutend empfundene Oldtimerszene wird nun gezielt ins Rampenlicht bugsiert, weil sich damit viel Geld verdienen lässt.

Wer sich die Zulassungszahlen für Oldtimer anschaut, kann einen seit Jahren steigenden Trend beobachten. 1998 waren ca. 40.000 Fahrzeuge mit historischem Kennzeichen in Deutschland unterwegs. Zum 1. Januar 2007 waren es bereits 154.479, was eine Steigerung um fast 300 Prozent in neun Jahren bedeutet. Alle Fahrzeuge zusammengefasst, die seit dem 1. Januar 1977 zugelassen sind, ergibt die beachtliche Zahl von 305.322 Fahrzeugen (vgl. Deuvet, Oldtimer Statistiken 2008). Die Branche in Deutschland spricht gerne davon, dass bereits mehr als eine Million Oldtimer unterwegs sind. Tatsache ist allerdings, dass Kraftfahrzeuge, die damit gemeint sind, zum allergrößten Teil um die 20 Jahre alt sind und daher als Youngtimer bezeichnet werden. Wir wollen uns hier mit den Oldtimern befassen, die dem Gesetz entsprechend mindestens 30 Jahre oder älter sind.

Bereits im Jahr 2008 konnte der aufmerksame Leser erfahren, dass die FIVA (Fédéraion Internationale des Véhicules Anciens) durch Umfragen ein Handelsvolumen mit Oldtimern in der Größenordnung von 2,5 Milliarden Euro in ganz Europa festgestellt hatte (vgl. Focus Heft 19/2008). Acht Jahre später hat sich dieses Volumen fast verdoppelt!

Ob allerdings auch in ferner Zukunft Autos, die im jetzigen 21. Jahrhundert entstehen, weiterhin für ein erhaltenswertes technisches Kulturgut gehalten werden, weiß man noch nicht, denn Massenproduktion, Umweltstandards und eine sich wandelnde Einstellung zu Eigentum (z. B. Car-Sharing) könnten diesem Trend entgegenwirken. Fahrzeuge besonders aus kleinen Produktionslinien aus der Zeit des 20. Jahrhunderts hingegen sind fast zwangsläufig seltene Stücke und damit für Liebhaber und Sammler interessante – und teure – Objekte.

Der Begriff Oldtimer ist im deutschen Sprachgebrauch nicht klar definiert, denn manche bezeichnen auch alte Schiffe oder Flugzeuge als Oldtimer. Bei den Kraftfahrzeugen umfasst die Bezeichnung Personenwagen, Lastwagen, Omnibusse, Motorräder, Zugmaschinen etc. 1999 wurde der Begriff erstmals von der deutschen Gesetzgebung in der Kraftfahrzeugzulassungsverordnung aufgegriffen. Darin werden Oldtimer als Fahrzeuge beschrieben, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen.

1.2 Das Automobildesign – ein Rückblick

Das Design, die äußere Form einer Karosserie, ist das Erste, was uns beim Betrachten eines Autos ins Auge springt. Dabei wirken „altertümliche“ Karosserieformen oft außergewöhnlich und beeindruckend. Vielleicht möchten wir ja selbst gern ein solches Fahrzeug besitzen? Diese Frage werden wohl einige ohne Zögern mit ja beantworten. Der Besitz eines Oldtimers bietet die seltene Chance, sich positiv von der Masse abzuheben, ohne dafür einfach nur ein gut gefülltes Konto besitzen zu müssen. Die nicht von der Stange zu erwerbende Individualität ist es, die dem Oldtimer auf den ersten Blick den besonderen Zauber verleiht, die Kommunikation fördert und das Selbstwertgefühl hebt. Unabhängig von diesen Gedanken, die nie völlig frei von Eitelkeit sind, kann es auch ganz andere Beweggründe für den Erwerb eines Oldtimers geben: Vielleicht macht es Spaß, ein Fahrzeug zu besitzen, wie es die Eltern hatten, als man selbst kleines Kind war und das an die ersten Reisen erinnert – oder man möchte den Lebenspartner mit einem Gefährt überraschen, von dem dieser in manchen Kindheitserinnerungen schwärmt.

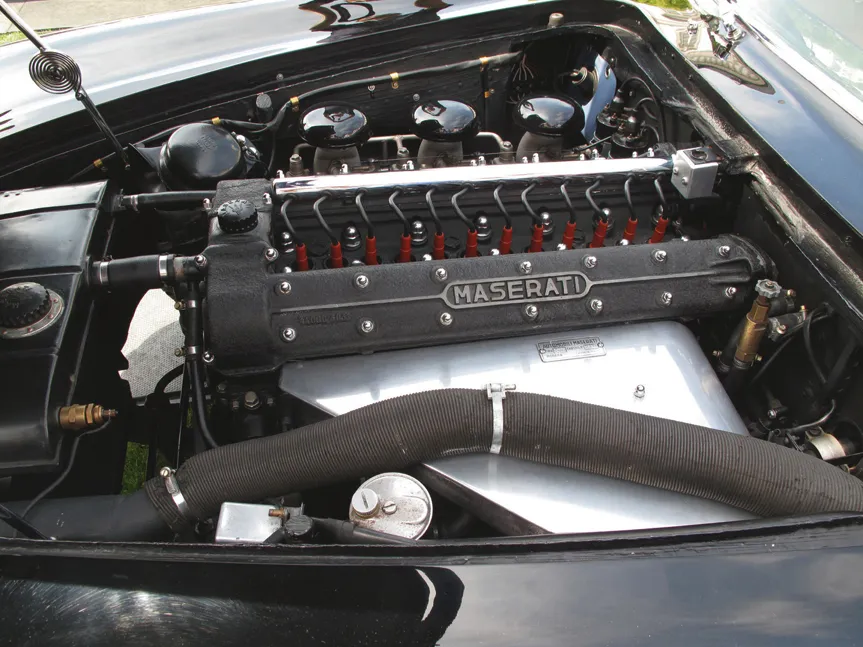

Dem Spiel mit Oberflächenformen und Farben kann sich keiner so recht entziehen, hat doch das Auto, gerade auch, wenn es um Oldtimer geht, immer etwas Kultisches an sich. Selbst gestandene Männer lassen sich von der altertümlichen Materie hinreißen und geraten ins Schwärmen. Dann gleiten Hände, die sonst in strenger Weise ganze Heerscharen in Büros und Fabriken dirigieren, sanft über formschön gestaltete Blechrundungen und die Augen wandern begeistert über voluminöse Zylinderreihen hinweg.

Es besteht kein Zweifel: Oldtimer üben eine gewaltige Faszination aus und werden in zunehmendem Maße zu beliebten Sammelobjekten. Bei manchem ist die Leidenschaft so groß, sich nicht nur ein einziges Gefährt, sondern gleich Dutzende in die Garage zu stellen. Diese Anziehungskraft ist nicht neu und hat schon so manchen in den Ruin getrieben, darunter auch die Gebrüder Schlumpf im elsässischen Molsheim, deren Textilfabrik pleiteging, weil sie zu viele Bugattis sammelten und sich nicht um die Firma kümmerten.

Weit ausladende Kotflügel, filigrane Speichenräder mit Flügelschrauben, Schnauzen wie Haifischmäuler, meterlange Kühlerhauben, lang gezogene, geschwungene Trittbretter, kantige Heckflossen, Reserveräder im Doppelpack, verchromte Scheinwerfer groß wie Dinosaurieraugen, mächtige Kühlergrills, gewölbte Panoramascheiben, Flügeltüren, Sidepipes, aufklappbare

Abb. 2: Soweit das Auge schauen kann – Bugattis ohne Ende (Musée National de l’Automobile, Molsheim, Frankreich)

Abb. 3: Auspuffrohre am Uhlenhaut Coupé (Mercedes Benz 300 SLR)

Abb. 4: Technisches Gesamtkonzept mit magischer Wirkung auf unsere ästhetischen Sinne am Beispiel eines Maserati A6G2000

Froschaugen, abgedeckte Hinterräder, zweiteilige Windschutzscheiben und Rennwagen, die im Motorsport Furore machten – alles Attribute, die von einer automobilbegeisterten Gesellschaft aufgesogen werden.

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass uns Autos so faszinieren, seien es neue oder alte? Ein Blick zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte soll darüber Aufschluss geben.

Der Überlebenskampf in der Steinzeit und die Beschaffung von Nahrung zwangen den Menschen, sich möglichst schnell zu Fuß fortzubewegen – sei es auf der Jagd oder um vor Raubtieren und Feinden zu fliehen. Die Zähmung des Wildpferdes etwa 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung war nicht nur ein entscheidender Schritt, um schneller als mit seinen eigenen zwei Beinen voranzukommen, sondern verschaffte uns eine gehörige Portion Freiheit, vergrößerte den Aktionsradius und stärkte unser Selbstbewusstsein. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch das Rad erfunden.

Während der Römerzeit fanden Wettbewerbe und Rennen mit einachsigen Wagen statt, die von zwei (Biga), drei (Triga) oder vier (Quadriga) Pferdegespannen gezogen wurden. Die Notwendigkeit zur Fortbewegung trat von nun an in den Hintergrund; schnell zu sein war zum Sport geworden, bescherte den Siegern Ruhm und Anerkennung und versetzte die Zuschauer in Aufregung und Faszination!

Es dauerte dann weitere 2000 Jahre, bis das Pferd als Nutztier und Fortbewegungsmittel vom Automobil (wörtlich: Selbstbeweger) abgelöst wurde. In der Rückschau kann man also festhalten, dass der Mensch etwa 6000 Jahre lang auf das Pferd angewiesen war – nur im extrem schwierigen Gelände war er schneller zu Fuß, z. B. im Hochgebirge oder auf den speziell für Boten angelegten „Rennwegen“.

Ende des 19. Jahrhunderts kamen die ersten Automobile mit Verbrennungsmotor auf den Markt. Damit brach eine neue Ära der Menschheit an und der Vierbeiner wurde innerhalb kurzer Zeit in den Industriegesellschaften vom Auto abgelöst. Und wieder war Faszination mit im Spiel. Denn das neu geschaffene Vehikel war praktischer, handlicher und stärker als ein Pferdegespann, ließ sich alsbald ubiquitär einsetzen und war zudem wesentlich pflegeleichter als die zuweilen störrischen und schreckhaften Vierbeiner. Und noch ein Aspekt kam hinzu: Es war schneller als das Pferd! Von da an bescherte uns das Auto ungeahnte Mobilität und Freiheit. Der Aktionsradius hat sich vergrößert. Wir können in selbstgewählter Schnelligkeit jederzeit von A nach B reisen. Im Laufe der Zeit gelang den Designern, diese Art von Schnelligkeit in immer wieder neue ansprechende Formen zu verpacken.

In den Anfängen der Automobilgeschichte produzierten die Hersteller hölzerne Fahrgestelle mit Motoren. Die restlichen Teile wie Räder, Sitzbänke und Aufbauten wurden von verschiedenen Zulieferern in solider handwerklicher Arbeit fabriziert und orientierten sich in ihrer äußeren

Abb. 5: Hölzerne Karosserieteile, Museum Schlumpf, Mulhouse

Form noch an den Pferdekutschen. Zwar gab es um 1900 schon Karosseriebaubetriebe, doch sie mussten sich den Vorgaben der Hersteller anpassen. Diese setzten auf Funktionalität und Technik und sollten so kostengünstig wie möglich produzieren. Der Erste Weltkrieg brachte eine jähe Zäsur, denn die Automobilbetriebe waren gezwungen, für die Kriegsindustrie zu produzieren. In den 1920er-Jahren und insbesondere während der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise wurden viele Hersteller in Europa insolvent und der Markt geriet ins Stocken.

In den USA litt der Automobilmarkt nicht so sehr unter den Kriegswirren und die dortigen Automobilhersteller konnten ungehindert expandieren. So kam es, dass der amerikanische Ford-Konzern 1925 in Köln eine deutsche Niederlassung gründete und General Motors 1929 bei Opel einstieg.

Ford hatte ab Mitte der 1920er-Jahre die Fließbandproduktion eingeführt, um große Stückzahlen herzustellen. Andere Marken zogen nach. Unter diesen Umständen konnten sich keine eigenständigen Karosseriebetriebe in Deutschland entwickeln. Man kann diese Epoche auch unter dem Aspekt des „Form folgt Funktion“ betrachten, womit gemeint ist, dass auf ein Fahrgestell schlicht eine Karosserie aufgesetzt wurde, die sich den Gegebenheiten (Länge, Breite, Radstand usw.) anzupassen hatte. Die Autos wirkten hochbeinig und eckig und das Interieu...